Mon double et moi

Les Œuvres complètes d’Archibald Olson Barnabooth (« c’est-à-dire un conte, ses poésies et son journal intime ») sont de Valery Larbaud, qui s’en présente comme le simple éditeur dans une note liminaire. (La toute première édition des Poésies avait d’ailleurs paru sans mention de son nom.) Barnabooth le riche amateur est, je ne vous apprends rien, un double, une projection de Larbaud – mais il est en même temps un personnage bien distinct, à mi-chemin entre l’hétéronyme et la créature romanesque.

Il se trouve qu’à Florence, le 3 mai 19…, Barnabooth note dans son journal, dans le corps d’un long développement :

Ainsi le monde trouve à redire en moi ; il me découvre des ridicules et quelques défauts ; Cartuyvels dit que je n’ai pas le sentiment de la propriété, et Guido de S. et Valery L., les deux inséparables, m’ont pris pour objet de leurs railleries (petits rentiers envieux !), et à chaque instant la vie me donne mille démentis […]

D’abord on se frotte les yeux ; et puis l’on savoure la mention de ce Valery L. dans le journal de son alter ego fictif. Car il y a là, de la part de Larbaud :

– une manière de s’inclure discrètement dans sa création, comme les peintres de la Renaissance se représentaient dans un coin de leur fresque.

– une manière de tenir son double à distance (Barnabooth est objet de raillerie de la part de « Valery L. »)

– une manière de se tourner soi-même en dérision (« petit rentier envieux ! »).

– une manière d’attester la réalité de Barnabooth, puisque ce dernier confirme en passant qu’il fréquente dans la vie réelle son futur « éditeur » Larbaud, dont l’existence est, elle, bel et bien avérée.

– une manière, à l’inverse, de se changer lui, Larbaud, en personnage de fiction, puisqu’il se trouve cité dans une œuvre d’imagination, parmi d’autres personnages de son invention.

– en somme et en tout, un clin d’œil au lecteur. Mais un clin d’œil subreptice, adressé au détour d’une phrase, sans avoir l’air d’y toucher.

Ces jeux de miroirs ironiques entre fiction et réalité, plus proches ici de Max Beerbohm que de Borges, ont toujours l’heur de m’enchanter. Et ils me semblent d’autant plus réjouissants lorsqu’ils se glissent en catimini dans une narration de facture classique, plutôt que dans une fiction moderne ou postmoderne, où de tels procédés (mise en abyme et autres), pour être parfois sources de jubilation 1, sont par définition plus ostensibles et plus attendus.

1 Voir par exemple la nouvelle géniale de John Barth, Dunyazadiad, variation aussi drôle que vertigineuse sur l’histoire de Schéhérazade, où l’auteur s’insère de brillante manière dans sa propre fiction.

Hantises et malédictions

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du Visage vert qui, passé le pont, s’avance à notre rencontre, vêtue d’élégance anglaise, avec son cortège d’esprits vengeurs, de tableaux hantés et de malédictions. Depuis sa création, ce Visage-là cultive le fantastique et l’étrange du romantisme à nos jours, exhume des auteurs inconnus, méconnus, négligés, oubliés à des degrés divers, ou encore des textes inédits d’écrivains plus fameux, proposés dans des traductions sûres.

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du Visage vert qui, passé le pont, s’avance à notre rencontre, vêtue d’élégance anglaise, avec son cortège d’esprits vengeurs, de tableaux hantés et de malédictions. Depuis sa création, ce Visage-là cultive le fantastique et l’étrange du romantisme à nos jours, exhume des auteurs inconnus, méconnus, négligés, oubliés à des degrés divers, ou encore des textes inédits d’écrivains plus fameux, proposés dans des traductions sûres.

On ira donc ici de découverte en ravissement. À commencer par Ralph Adams Cram (1863-1942), architecte américain artisan du gothic revival et nouvelliste de grand talent, admiré à raison de Lovecraft. Dans un cadre montagnard, la Vallée morte fait lever l’épouvante comme une nappe de brouillard, avec une force d’incarnation digne de Stevenson. Tout aussi prenant, N° 252, rue Monsieur-le-Prince marie les thèmes de la succube et de la maison hantée au sein d’un réseau complexe d’allusions littéraires. Vivement la parution en français d’un recueil de Cram.

Le motif de la succube, alors très à la mode, inspira à Jules Bois (1868-1943), féru de satanisme et d’occultisme, un plaisant conte à l’écriture fin de siècle – style qui nous semble aujourd’hui presque sa propre parodie ; et tout son charme réside dans ce presque. À propos de cet auteur, ne résistons pas au plaisir de citer cette perfidie d’Alphonse Allais :

Jules Bois ayant dernièrement écrit, dans le Courrier français, un bel article (orné d’un portrait) où il exaltait les talents et les vertus de Jean Lorrain, Jean Lorrain a écrit cette semaine, dans le même Courrier, un bel article (orné d’un portrait) où il exalte les talents et les vertus de Jules Bois.

Ces gens-là finiront par se blesser avec leurs encensoirs.

(Le Chat noir, 7 mars 1891)

[toute ressemblance avec notre époque…]

François Ducos rappelle à notre bon souvenir l’existence du Sâr Dubnotal, psychagogue enturbanné et détective de l’étrange modelé sur la silhouette de l’ineffable Joséphin Péladan, qui fut le héros d’un feuilleton populaire de Norbert Sevestre (1879-1946), publié en fascicules en 1909 sous d’alléchantes couvertures.

Hermann Wolfgang Zahn (1879-1965), neurologue et nouvelliste allemand, ami de Kubin, s’empare, dans Histoire d’un tableau, d’une série de thèmes classiques (gémellité et dédoublement, portrait hanté qui se met à vivre sa vie propre, réincarnation et circularité du temps) et parvient à les conjoindre d’adroite et troublante manière.

Du côté des contemporains, la revue propose une nouvelle d’Anne-Sylvie Salzman, Mémoire de l’œil, d’une fort belle écriture, qui donne envie d’aller voir ses deux romans publiés chez Corti et Joëlle Losfeld.

Peu sensible à l’univers de Jean Cassou, j’ai en revanche été subjugué par les deux nouvelles de Leopoldo Lugones (1874-1938). L’écriture luxuriante, décadente de la Pluie de feu fait surgir la vision apocalyptique, néronienne, d’un déluge de cuivre incandescent s’abattant sur une ville intemporelle. Sous l’emphase sublime court une ironie perceptible aussi dans la Statue de sel, conte d’inspiration biblique qui finit en canular. Quel écrivain !

Au sommaire encore, une atroce histoire de monstre de Bulwer Lytton, à la fois sarcastique et romantique. Le numéro se conclut par une « carto-nouvelle » de François Ducos et Gérard Dôle, où des fragments d’un récit d’Algernon Blackwwod se voient illustrés avec des cartes postales d’époque. Il fallait y penser, et le résultat ne laisse pas d’être dispensateur de charme.

La plupart des ensembles de textes sont accompagnés d’études critiques sur leurs auteurs. Certaines m’ont paru longuettes, mais toutes sont solidement documentées et riches en informations factuelles. Redisons enfin combien la revue est composée et mise en page avec un soin dans l’élégance qui achève d’en faire l’attrait.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Hazard et Fissile

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

Fantômassienne à coup sûr, avec une touche de Maldoror, la scène foudroyante où un tentacule géant surgit de l’océan et s’empare du malheureux Pierre Réussi pour l’entraîner dans les abîmes marins. Parodico-feuilletonesques, les péripéties abracadabrantes et jonchées de cadavres, qui voient se croiser deux clowns rivaux, un magicien sardonique, un banquier suborneur de jeunes filles, un boxeur noir à l’accent alsacien (qu’il perdra un peu plus tard), divers comparses et quinze pieuvres de Guinée (qui seront dix-sept vingt pages plus loin), dont l’une, autre belle image maldororienne, flottera bientôt comme un dirigeable dans le ciel de Paris. Mais quenelliens, déjà, le ton des dialogues, les incongruités calculées, les personnages qui changent de nom en cours de route (comme dans Pierrot mon ami et les Fleurs bleues), le pirandellisme désinvolte (protagonistes conscients d’être prisonniers d’une fiction et se rebellant contre leur auteur, chose qui reparaîtra, avec beaucoup plus de finesse et de drôlerie, dans le méconnu Vol d’Icare). Reste que, passé un début prometteur, Queneau se désintéresse ouvertement de sa narration et peine à rebondir, ce qui explique sans doute qu’il ait laissé son manuscrit en plan. De sorte que cet inédit n’intéressera que les plus dédiés des queneauphiles.

Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.

Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.

1. Album Queneau, Pléiade, Gallimard, 2002, p. 58.

Le palimpseste de Morel

Dans l’entretien qu’il a accordé aux Inrockuptibles sur Second Life, Chris Marker fait erreur, il me semble, en attribuant à Max Jacob l’histoire des deux masques qui se donnent rendez-vous et découvrent stupéfaits que ni l’un ni l’autre n’est celui qu’ils croyaient — ou alors, c’est que Jacob a plagié sans vergogne Alphonse Allais (Un drame bien parisien). Mais il a cent fois raison de recommander la lecture de l’Invention de Morel. Non seulement parce que le roman de Bioy Casares est, selon ses mots, un livre prémonitoire sur le « sentiment de la porosité entre le réel et le virtuel ». Mais encore parce que cette histoire d’amour bouleversante — l’une des plus belles qui fut jamais écrite – peut aussi se lire comme une allégorie de la relation du cinéphile aux fantômes de l’écran — qui n’a jamais rêvé d’entrer dans le film pour étreindre la créature de ses rêves ? Et enfin parce que l’Invention est l’image dans le tapis, le texte-palimpseste d’une précieuse constellation cinématographique où Marker lui-même figure en bonne place. Il y a, sciemment ou non, un effet Morel dans Vertigo et dans la Jetée, dans Marienbad et Je t’aime, je t’aime, tous films où le protagoniste cherche à rencontrer, retenir, aimer et/ou retrouver une femme qui appartient à un autre continuum temporel, une autre strate de réalité, et qu’il ne pourra rejoindre — pour la perdre à nouveau — que dans la mort. Si, comme l’affirmait Borges, toute œuvre créée ses précurseurs, alors le livre de Bioy est bien le précurseur de ces films liés les uns aux autres par un jeu secret de correspondances et d’échos intimes, de hasards extérieurs nécessaires (quelques années après avoir réalisé la Jetée, Marker, dont on sait le culte qu’il voue à Vertigo, suggéra à Resnais de rencontrer Jacques Sternberg, autre grand amoureux des chats, qui allait écrire pour lui le scénario du magnifique Je t’aime, je t’aime). Être moins allusif m’obligerait à déflorer la trame du roman, ce à quoi je me refuse absolument. Ceux qui l’ont lu auront compris. Les autres savent ce qu’il leur reste à faire.

Dans l’entretien qu’il a accordé aux Inrockuptibles sur Second Life, Chris Marker fait erreur, il me semble, en attribuant à Max Jacob l’histoire des deux masques qui se donnent rendez-vous et découvrent stupéfaits que ni l’un ni l’autre n’est celui qu’ils croyaient — ou alors, c’est que Jacob a plagié sans vergogne Alphonse Allais (Un drame bien parisien). Mais il a cent fois raison de recommander la lecture de l’Invention de Morel. Non seulement parce que le roman de Bioy Casares est, selon ses mots, un livre prémonitoire sur le « sentiment de la porosité entre le réel et le virtuel ». Mais encore parce que cette histoire d’amour bouleversante — l’une des plus belles qui fut jamais écrite – peut aussi se lire comme une allégorie de la relation du cinéphile aux fantômes de l’écran — qui n’a jamais rêvé d’entrer dans le film pour étreindre la créature de ses rêves ? Et enfin parce que l’Invention est l’image dans le tapis, le texte-palimpseste d’une précieuse constellation cinématographique où Marker lui-même figure en bonne place. Il y a, sciemment ou non, un effet Morel dans Vertigo et dans la Jetée, dans Marienbad et Je t’aime, je t’aime, tous films où le protagoniste cherche à rencontrer, retenir, aimer et/ou retrouver une femme qui appartient à un autre continuum temporel, une autre strate de réalité, et qu’il ne pourra rejoindre — pour la perdre à nouveau — que dans la mort. Si, comme l’affirmait Borges, toute œuvre créée ses précurseurs, alors le livre de Bioy est bien le précurseur de ces films liés les uns aux autres par un jeu secret de correspondances et d’échos intimes, de hasards extérieurs nécessaires (quelques années après avoir réalisé la Jetée, Marker, dont on sait le culte qu’il voue à Vertigo, suggéra à Resnais de rencontrer Jacques Sternberg, autre grand amoureux des chats, qui allait écrire pour lui le scénario du magnifique Je t’aime, je t’aime). Être moins allusif m’obligerait à déflorer la trame du roman, ce à quoi je me refuse absolument. Ceux qui l’ont lu auront compris. Les autres savent ce qu’il leur reste à faire.

Wu Ming à Liège

En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.

En littérature, et plus encore au cinéma, le jazz est un grand pourvoyeur de clichés, un réservoir d’imagerie convenue. Rares sont les fictions qui font ressentir, dans les fibres mêmes de leur écriture, la pulsation intime, l’énergie de cette musique. Et plus rares encore celles qui choisissent pour sujet l’avant-garde des années 1960, plutôt que le pittoresque de la Nouvelle-Orléans, le glamour des grands orchestres swing ou les années be-bop d’après-guerre, ô combien plus iconiques. New Thing de Wu Ming 1 tient ce double pari haut la main. Plus qu’un roman sur le jazz, un roman-jazz.

Voici donc New York à la fin des années 1960. Un mystérieux tueur en série, surnommé le Fils de Whiteman, assassine de jeunes musiciens de free jazz. Une journaliste, Sonia Langmut, couvre l’affaire pour un quotidien de Brooklyn, flanquée de son inséparable magnétophone avec lequel elle enregistre tout (concerts, conversations : des kilomètres de bandes). En toile de fond, le racisme ordinaire et la lutte pour les droits civiques, la montée du Black Power, les soulèvements qui suivent les assassinats de Malcolm X et Martin Luther King – tandis que dans l’ombre les officines des services secrets préparent à coups d’intox et d’infiltration la répression qui s’abattra sur les mouvements radicaux. Et, sur la bande-son, Ornette Coleman, Archie Shepp, Cecil Taylor, Albert Ayler, Sun Ra et un John Coltrane passé de l’autre côté de la musique – auquel l’auteur prête sans ridicule une sorte de monologue intérieur surgi d’outre-tombe.

New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.

New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.

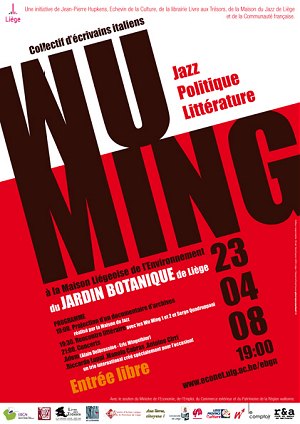

L’auteur, comme son nom de plume ne l’indique pas, est italien. Wu Ming est un groupe de cinq écrivains qui ont adopté ce pseudonyme collectif autant par défiance envers le vedettariat littéraire que pour mettre l’accent sur leur rapport au politique (wu ming, qui signifie « sans nom » ou « cinq noms » selon la prononciation, est la signature employée par les dissidents chinois). Les Wu Ming militent pour le copyleft, la désobéissance civile, l’affirmation d’un autre monde possible, dans leurs livres et par le biais de canulars médiatiques.

Les membres du collectif ont publié plusieurs romans écrits tantôt à plusieurs mains, tantôt en solitaire (auquel cas ils sont signés Wu Ming 1, 2, 3, etc.). Deux d’entre eux ont paru en français chez Métailié : outre New Thing, Guerre aux humains de Wu Ming 2, qui narre une tentative utopique de fonder une nouvelle civilisation dans l’Italie du XXIe siècle.

Le 23 avril à partir de 19 heures, la librairie Livre aux Trésors propose une rencontre avec les deux auteurs, ainsi qu’avec leur traducteur français Serge Quadruppani. La soirée débutera par la projection d’un documentaire d’archives de jazz, et se conclura par deux concerts : le duo Adem (Alain Delbrassine et Éric Mingelbier) et le trio Riccardo Luppi, Manolo Cabras et Antoine Cirri.

WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.

WU MING 1, New Thing. Traduction de Serge Quadruppani. Métailié, 2007, 217 p.

Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.

Maison de l’Environnement du Jardin Botanique, 3, rue Fusch, 4000 Liège.

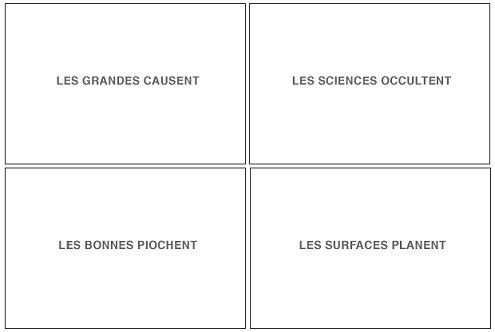

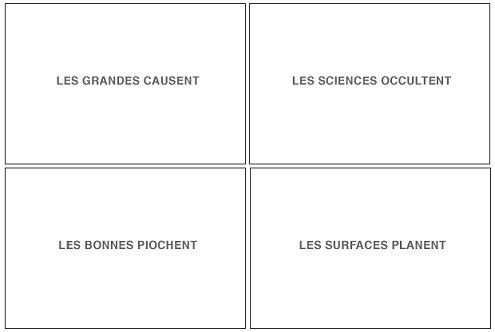

Petite sémantique abusante

Plasticienne dont nous eûmes le plaisir de publier quelques images dans feu Mandrill, Nelly Maurel a une façon bien à elle d’observer le langage de biais. En témoignent deux merveilleux petits livres parus aux éditions Al Dante, dans lesquels elle s’emploie à dépayser le sens commun. Ledit sens naît moins encore des mots que des relations entre les mots. Et c’est ici que Nelly Maurel enfonce son coin. En montrant que les dés du langage sont pipés, elle pointe la fragilité de l’échafaudage sur lequel repose la communication humaine ; mais elle suggère aussi qu’il suffit d’un déplacement infime pour réenchanter la langue commune.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

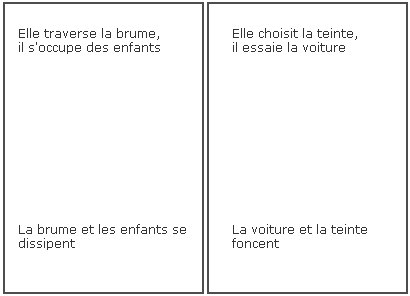

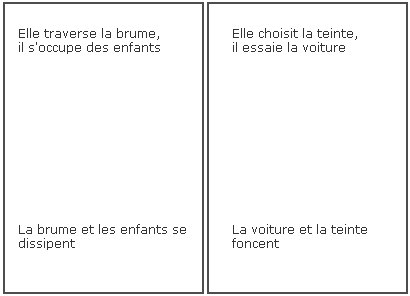

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Le voyage en Italie

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Forster dépeint en 1908 une Italie envahie par le tourisme de masse. Mais déjà Stendhal à Saint-Pierre de Rome, un siècle plus tôt : « Il y avait deux Romaines, cinq Allemandes et cent quatre-vingt-dix Anglaises. […] Je fais, en Italie, un voyage en Angleterre » (Rome, Naples et Florence en 1817).

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du  Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma. De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question. Dans l’

Dans l’ New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.

New Thing restitue avec une grande puissance d’écriture le climat d’une époque où révolution musicale et insurrection politique furent indissociablement liés. La forme du livre épouse intimement son sujet : jam-session polyphonique où les voix de musiciens, de journalistes et de gens de la rue se croisent, se répondent, se complètent ou se contredisent, chacun prenant son chorus à son tour ; enquête à la Citizen Kane sur ce qu’est devenue Sonia Langmut, disparue sans laisser de traces quelque temps après l’affaire ; collage de faits et de fiction juxtaposant comme des pièces de dossier témoignages, envolées lyriques, articles de journaux, fiches du FBI et nombreux emprunts à des textes d’époque.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX