Le sentiment géographique

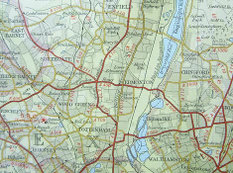

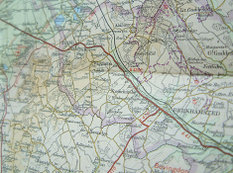

La carte est un objet vraiment magique. En quelques décimètres carrés, on a tout un pays pratiquement sous la main, sous les yeux. J’ai un peu un sentiment de possession du terrain ou d’une région par la carte. Elles me fascinent beaucoup, mais pas toutes également ; j’ai des préférences pour certaines. Chaque année, je pars me promener une dizaine de jours dans une région déterminée, mais un peu au hasard des routes, et il m’arrive de regarder la carte routière pendant tout le déjeuner. Je trouve cela inépuisable : les raccourcis, les possibilités d’aller dans tous les sens. C’est absolument passionnant pour moi, et cette carte routière qui n’a pas une grande valeur géographique est une grande source de jouissance.

Il y a deux cartes dont je suis particulièrement proche, ce sont la carte d’État-major au 80 000e et la carte géologique, qui est une sorte de talisman et qui possède une beauté très particulière. J’ai quelquefois pensé à tapisser une pièce avec des cartes géologiques au 80 000e, je suis sûr que ce serait splendide. Oui, ce sont ces cartes-là qui m’ont toujours passionné. J’ai toujours gardé le plus possible ces cartes géologiques chez moi. Je les ouvre de temps en temps, pas toujours dans un but scientifique, loin de là , mais outre qu’elles sont révélatrices, ce sont de très beaux objets en soi. J’ai les sens émerveillés devant une carte.

Il y a deux catégories d’écrivains en ce qui concerne les impressions visuelles : il y a ceux qui sont myopes et ceux qui sont presbytes. Il y a des gens qui en décrivant voient surtout le lointain, et d’autres qui voient les petits objets menus et les décrivent quelquefois merveilleusement. Je ne crois pas qu’on puisse avoir les deux capacités à la fois, on a une préférence pour l’une ou pour l’autre. Je me souviens que Breton, par exemple, ne s’intéressait pas particulièrement aux vastes paysages mais qu’il avait une passion pour les petits objets, ce que j’appelle les bijoux naturels : les coquillages, les oiseaux mouches, les papillons. Je m’intéresse plutôt aux vastes paysages et aux panoramas. Il est certain que si j’ai à me promener et que j’ai le choix de l’itinéraire, je prendrai plutôt un chemin de crête, pour avoir des vues – c’est instinctif. C’est la face de la terre qui m’intéresse, pour reprendre le beau titre de l’ouvrage d’Eduard Suess. J’aime bien découvrir les grands espaces, les grands panoramas me fascinent beaucoup. Je me suis quelquefois demandé pourquoi, et je pense qu’il y a une raison subjective qui joue. Au fond, un grand panorama, c’est la projection d’un avenir dans l’espace. C’est une sorte de chemin de la vie si on veut, mais un chemin qu’on choisirait librement, parce que dans ce paysage on a l’impression qu’on peut aller partout, opter pour n’importe quel parcours. C’est ce qui fait pour moi le charme extraordinaire des grands plateaux nus, l’Aubrac, les Causses. Je pense qu’il y a là en même temps la projection du temps dans l’espace, de ce que j’appelle le chemin de la vie, mais alors au lieu que ce soit un destin fermé… Il y a des obstacles mais aussi une impression de liberté très étonnante. C’est ce qui est fascinant dans le panorama pour moi, je crois. Il est sûr que je me classerai plutôt dans cette catégorie. Tous les géographes d’ailleurs sont de ce côté, je pense.

Julien Gracq, entretien avec Jean-Louis Tissier (1978)

rediffusé ce matin sur France-Culture.

Les photographies sont empruntées à l’excellent blog Ace Jet 170 de Richard Weston, qui partage entre autres choses cette fascination pour les cartes géographiques.

Mélancolie

Il y a comme ça des fins d’année qui ressemblent à des cimetières.

« Je suis assez doué pour la flânerie. »

– Oui, le monde extérieur existe pour moi. Et fortement. Et ce sentiment de très vigoureuse existence s’accompagne du sentiment du oui, plutôt que du non. Il est possible, d’ailleurs, que l’époque où j’ai écrit ait été de nature à souligner cette attitude. Entre 1939 et 1955, époque à laquelle j’ai publié le plus, la littérature était très marquée par une attitude négative, hostile même, vis-à-vis du monde extérieur: attitude que Sartre a fixée, dès ses débuts, dans les pages bien connues de la Nausée. J’étais très étonné, à l’époque, par ces romans peuplés de conversations de café, à tendance métaphysique.

J’ai dit tout à l’heure que je n’étais pas très intéressé par le roman psychologique. Je pense que les personnages de mes romans portent la marque de ce désintérêt. Mais en revanche, ils sont au monde, comme on dit, non sans pertinence ; ils n’ont pas rompu avec lui un lien pour moi vital, rupture qui donne au roman psychologique à la française ce côté « fleur coupée » que j’ai dénoncé autrefois.

Je suis frappé, bien souvent, par le peu de place que tient dans le roman français le monde extérieur, surtout celui qui n’est pas fait de main d’homme. Le monde de Balzac est un monde de maisons, de tanières. Quand la campagne trouve place dans notre littérature, c’est généralement avec une arrière-pensée de prédication du « retour à la terre », chez George Sand comme, sur un autre plan, dans les premiers romans de Giono. J’aime bien le mythe d’Antée, qui reprend des forces chaque fois qu’il retrouve le contact avec le sol. Ce qui ne signifie aucunement chez moi un penchant pour le roman bucolique. Je mets dans le mot de « contact » un sens qui n’a rien d’agricole.

Je n’y mets pas non plus la pure sensualité qui est celle de Gide dans les Nourritures terrestres. Je me suis senti en cela proche du surréalisme dès que je l’ai connu : pour Breton le surréel n’était pas une transcendance, il était immanent au réel. C’est une façon de voir qui m’est familière.

Julien Gracq, entretien avec Jean Roudaut,

Magazine littéraire n° 179, décembre 1981.

Repris dans Entretiens, José Corti, 2002.

Kleptobibliopathie

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

Mais aussi, comment résister à la tentation quand on est kleptomane ? Le libraire N. était bien connu pour empocher les livres à sa portée chez les bouquinistes et dans les salles de ventes. Cette manie douce était considérée par ses confrères avec indulgence. Les bouquinistes détroussés lui adressaient leur note qu’il acquittait sans barguigner. Si le vol avait lieu en salle de ventes, on arrêtait l’homme à la sortie pour lui demander si, par hasard, il n’emporterait pas tel ou tel ouvrage ? «Ma foi, vous avez raison, je suis si distrait. » Et de restituer gentiment les volumes sans manifester le moindre embarras. Ou bien, les enchères ouvertes, le commissaire priseur énumérait les lots manquants en annonçant au son du marteau : « Adjugés à M. N. » N. réglait la note, et recommençait le lendemain.

Bien plus redoutable est l’espèce des amateurs assassins. J’ai narré il y a quelque temps l’histoire du plus célèbre d’entre eux, Don Vincente, le libraire tueur en série de Barcelone. Mais voici son procès. Le procureur fait remarquer qu’il n’existe qu’un exemplaire connu d’un livre imprimé par Palmart en 1482 – exemplaire qu’on savait appartenir au libraire Patxot, l’une des victimes de la vague de meurtres qui vient de secouer la ville. Puisqu’on a retrouvé cet ouvrage chez Vincente, c’est bien la preuve qu’il est le meurtrier. L’avocat de la défense démontre alors que le livre figure au catalogue d’un libraire parisien. S’il en existe un deuxième exemplaire, il a fort bien pu s’en trouver un troisième. Cet argument n’évitera pas à l’accusé la condamnation à mort. Mais durant la plaidoirie de son avocat, alors qu’il avait observé jusque-là un calme olympien, voici Vincente qui fond en larmes.L’Alcade : Enfin, Vincente, vous commencez à comprendre l’étendue de votre faute ?Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon erreur était grossière !L’Alcade : Il vous est encore possible d’implorer la clémence de notre auguste régente.Vincente : Ah ! Si Vous saviez comme je suis malheureux !L’Alcade : Si la justice humaine doit être inflexible, il est une autre justice dont la clémence est inépuisable, et le repentir est toujours méritoire.Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon exemplaire n’est pas unique !

Redoutable aussi, l’engeance des dépareilleurs et des élagueurs. À Lyon, la tactique du docteur R. consistait à subtiliser un tome quelconque d’un ouvrage en plusieurs volumes, puis à repasser quinze jours plus tard chez le libraire marchander le restant, « qui, vous le voyez, est incomplet. » Quant à cet amateur rémois, il s’était constitué à petit prix une collection d’ouvrages rares. « Notre homme, raconte Louis Paris – ancien bibliothécaire de la ville de Reims -, achetait volontiers les défectueux: cela s’explique, il les payait peu cher et possédait l’art de les mettre au complet. Voici comment il procédait : il entrait chez vous à titre d’ami, visitait votre bibliothèque, parcourait tel ou tel ouvrage, surtout celui dont il avait l’incomplet ; puis, si vous tourniez la tête, zest ! la feuille désirée disparaissait, et notre galant remettait à sa place le volume déshonoré. »

Alors, certains se méfient, témoin ce collectionneur de La Haye, propriétaire de la plus riche bibliothèque connue d’elzeviers, qui obligeait qui voulait contempler ses trésors, fût-il un ami intime, à revêtir une grande robe sans manches et sans ouvertures pour laisser passer les bras. Voleurs, pour tromper la surveillance de tels cerbères, faites-vous nommer à des postes de responsabilité. Guillaume Libri, qui n’en était pas à son coup d’essai, obtint en 1841 la charge de secrétaire de la commission chargée d’établir le Catalogue général et détaillé de tous les manuscrits, en langue ancienne et moderne, actuellement existant dans les bibliothèques des départements. C’était faire entrer le loup dans la bergerie. Accueilli avec des courbettes par les édiles municipaux et laissé sans surveillance dans les réserves précieuses, il s’en donna à cœur joie en puisant à pleines mains dans les collections, puis en maquillant ses larcins par de fausses indications dans les catalogues. Nommé l’année suivante bibliothécaire de la ville de Troyes, Auguste Harmand pilla à sa guise, pendant trente ans, l’établissement confié à ses soins en effaçant au fur et à mesure la mention des livres dérobés dans les fichiers.

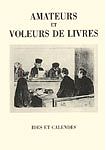

Ces anecdotes et beaucoup d’autres sont fort spirituellement narrées par Albert Cim dans Amateurs et voleurs de livres. Ce petit livre est un régal, aussi délectable que les écrits sur la bibliomanie de Nodier et d’Asselineau, ou que les souvenirs de Monselet. Ajoutons que l’objet est beau, car Ides et Calendes est un éditeur aussi soigneux que Plein Chant ou le Lérot : papier de bonne qualité, cahiers cousus et non massicotés. Posologie : quelques pages à couper et à lire avant de s’endormir.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Romancier et auteur pour la jeunesse, bibliothécaire au sous-secrétariat d’État des Postes et des Télégraphes, Albert Cimochowski, dit Albert Cim (1845-1924), se signala par de nombreux articles de philologie, de critique et de bibliographie. Il participa également à la rédaction du Littré. Amateurs et voleurs de livres est le seul de ses livres couramment disponible. Il en a écrit plusieurs autres de même farine, dont certains sont consultables en ligne sur Gallica.net : Une bibliothèque : l’art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir (1902), le Dîner des gens de lettres : souvenirs littéraires (1903), le Livre : historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien (5 volumes, 1905-1908), Bureaux et bureaucrates, mémoires d’un employé des PTT (1910), Mystificateurs et mystifiés célèbres (1913), Récréations littéraires : Curiosités et singularités, bévues et lapsus, etc. (1920), Petit Manuel de l’amateur de livres (1923).

Intrigues à Venise

De John Berendt, j’avais beaucoup aimé Minuit dans le jardin du bien et du mal, lu après la vision du film de Clint Eastwood (avec pas mal d’admiration rétrospective pour le travail du scénariste John Lee Hancock, qui avait réussi là l’adaptation d’un ouvrage a priori inadaptable). D’un séjour de huit ans à Savannah (Georgie), Berendt avait rapporté un livre plein d’intérêt : livre sans véritable intrigue, entre libre promenade et reportage romancé, qui nous familiarisait par petites touches avec l’histoire, les idiosyncrasies, les rites sociaux et les dessous d’une communauté singulière, peuplée de sympathiques excentriques.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Mais le principal « problème » du livre, c’est au fond Venise elle-même, la ville-cliché, le piège à écrivain par excellence. On avait, avant Minuit, écrit peu de choses sur Savannah, tandis que la littérature consacrée à la Cité des doges pourrait remplir plusieurs bibliothèques. Cette difficulté, Berendt l’énonce et l’affronte loyalement d’entrée de jeu, sans tout à fait la surmonter ni toujours éviter l’effet carte postale. Il n’est certes pas le premier — ni sans doute le dernier — à qui la Sérénissime résiste en paraissant s’offrir, mais il n’en reste pas moins qu’on termine la lecture avec l’impression que l’« âme » vénitienne a mystérieusement échappé à ses filets, là où Minuit donnait le sentiment d’avoir capturé de l’intérieur l’atmosphère si particulière de Savannah.

Cela étant, Berendt demeure un excellent conteur et portraitiste. Ses pérégrinations l’amènent à croiser de merveilleux excentriques, depuis le fils à papa attendant dans son palais Renaissance l’arrivée des extraterrestres jusqu’au riche fabricant de la mort-aux-rats la plus vendue au monde, Massimo Donadon, qui adapte ses préparations aux préférences gastronomiques locales de ces aimables rongeurs [2]. Et c’est avec gourmandise qu’il débrouille le réseau d’intrigues qui font le sel de la vie vénitienne : querelle fratricide d’héritage autour d’une verrerie séculaire, guéguerres intestines de l’organisation Save Venice, sans oublier un chapitre remarquable — le plus réussi du livre — consacré à l’imbroglio navrant de la succession Ezra Pound, qui voit un couple d’arrivistes tenter de faire main basse sur les papiers du poète en abusant de la confiance de sa vieille compagne — affaire que notre auteur met très joliment en écho avec les Papiers de Jeffrey Aspern, petit chef-d’œuvre qu’Henry James écrivit justement à Venise. Ici, comme dans Minuit, Berendt n’a pas son pareil pour enquêter, confronter les versions des uns et des autres et suggérer le caractère ambigu, ondoyant et finalement insaisissable de la vérité.

John BERENDT, la Cité des anges déchus (The City of Falling Angels). Traduction de Pierre Brévignon. L’Archipel, 2007, 391 p.

John BERENDT, la Cité des anges déchus (The City of Falling Angels). Traduction de Pierre Brévignon. L’Archipel, 2007, 391 p.

1. Aux premières pages du livre, le comte Marcello, réinventant le paradoxe des Crétois, énonce l’axiome suivant : « Nous autres, Vénitiens, ne disons jamais la vérité. Il faut toujours comprendre le contraire de nos paroles. » Y compris donc celles qu’il vient de prononcer.

2. Ses théories — complaisamment exposées au cours d’un dîner chic pendant que sa voisine devient verte en l’écoutant — méritent un extrait.

— Mes adversaires abordent la mort-aux-rats sous le mauvais angle. Ils étudient les rats. Moi, j’étudie les gens… Les rats mangent ce que les humains mangent.

Je baissai les yeux sur mon fegato alla veneziana et vis soudain mon repas sous un jour nouveau.

— Les rats de Venise aimeraient beaucoup ce que vousêtes en train de manger, poursuivit-il, parce qu’ils ont l’habitude de ce genre de nourriture. Les rats allemands, eux, n’en auraient que faire. Ils préfèrent la nourriture de leur pays : wurstel, escalopes viennoises… C’est pourquoi ma mort-aux-rats allemande contient 45% de graisse de porc. Ma mort-aux-rats française contient du beurre. En Amérique, j’ajoute de la vanille, du muesli, du pop-corn et très peu de margarine car les Américains mangent très peu de beurre. […] Pour Bombay, j’ajoute du curry. Pour le Chili, de la farine de poisson. Les rats s’adaptent très vite. Si leurs hôtes décident de se mettre au régime, les rats font de même. J’ai trente bureaux de recherche dans le monde qui sont chargés de mettre à jour les saveurs et les parfums de ma mort-aux-rats pour qu’ils correspondent aux dernières modifications de l’alimentation humaine.

[…] Or, de nos jours, les rats n’ont jamais été aussi bien nourris parce que nous produisons plus de déchets que jamais. Alors, ils sont devenus très exigeants sur leur nourriture. Dans les années cinquante, les gens jetaient 0,5% de ce qu’ils consommaient. Aujourd’hui, ce pourcentage est monté à 7%, et c’est un festin ininterrompu pour les rats. Mon défi, c’est de rendre ma mort-aux-rats plus appétissante que les déchets. Car ce sont eux, les déchets, mes principaux concurrents.

Nous circulons entourés de fantômes

Je découvris ainsi des immeubles d’apparence fort commune, mais qui révélaient à l’examen des caractères inattendus, toujours les mêmes.

Quittant l’École Militaire, vous franchissez l’avenue de Suffren et pénétrez ainsi dans le XVe arrondissement, dont le premier immeuble occupe l’angle qu’elle forme avec la rue du Laos. La maison est en biais et ne jouxte pas la suivante. Formant un angle aigu très prononcé, elle s’avance en porte-à-faux, de sorte que, dans une certaine perspective, elle paraît sans épaisseur et ne rien abriter. De nombreuses demeures du quartier de mes explorations sont construites sur le même modèle incongru. Un même mince profil, parfois crénelé de pierres d’attente, s’élève dans le ciel sans qu’aucun édifice ne vienne s’y adosser, s’y imbriquer. L’angle reste en suspens, dessinant un biseau si étroit qu’il décourage sans doute les architectes de construire l’édifice complémentaire.

L’ancien théâtre, le 55 de la rue de la Croix-Nivert, est enfermé dans un fer à cheval étiré, au fond duquel donnent les issues de secours et que constituent les rues Meilhac et Auguste-Dorchain. Courbe et austère, une seule façade occupe toute la longueur de cette dernière. Elle s’achève par le plus accompli des biseaux dont j’ai déjà parlé : une arête tranchante qui porte verticalement l’inscription BAINS-DOUCHES en capitales composées de gros clous à tête nickelée et réfléchissante. Ils prennent l’épaisseur entière de l’éperon terminal. Si l’on se place devant le bar du Soleil, sorte d’annexe du cinéma, sur le bord du trottoir, la longue façade, le biseau sont seuls visibles, de sorte que l’illusion d’une maison sans épaisseur s’impose absolument. Personne, sauf des êtres infiniment minces, ne pourrait habiter l’apparence d’immeuble, qui ne reprend consistance qu’à mesure qu’on dépasse la fine étrave et que s’évase lentement la haute muraille aveugle qui clôt l’édifice par derrière.

Un jour, je feignis par jeu que ces demeures étaient destinées à des persécutés que leur construction convenue, surprenante, avertissait qu’ils pourraient, sans crainte d’erreur, y trouver refuge, un peu à la manière dont les Compagnons du Tour de France connaissaient dans chaque ville le gîte qui les accueillerait pour la nuit.

Les demeures plates accueilleraient infailliblement des locataires fabuleux et fluides qui habitent en fraude les grandes villes, des êtres flottants venus d’on ne sait quels limbes, identiques pour l’apparence aux êtres humains, mais capables le moment venu de diminuer progressivement jusqu’à l’épaisseur d’une feuille de papier, afin de se trouver à l’aise dans les immeubles en biseau. Il s’agirait donc en premier lieu de créatures ductiles et mimétiques, susceptibles de donner le change aux humains, empruntant nos habitudes et notre allure, mais sans ressentir nos émotions ni partager notre philosophie, jamais tout à fait à l’aise dans notre atmosphère, encore moins dans notre société. Ce sont des voyageurs lointains, radicalement incompatibles avec notre espèce. Ils proviennent d’une autre planète, d’un univers parallèle, éventuellement non physique…

Roger Caillois, Petit guide du XVe arrondissement à l’usage des fantômes,

in Apprentissage de Paris. Fata Morgana, 1984.

(le dernier fragment est un montage.)

P.-S. 1 : Ce beau texte a donné lieu à un film de télévision produit par Pascale Breugnot et réalisé par Pierre Desfons, qui doit dormir dans les archives de l’INA. Toute info à ce sujet sera bienvenue.

P.-S. 2 : Sur Caillois et les fantômes du XVe, voir aussi l’intéressant Bloc-notes de Thierry Bézecourt.

Ascensions

Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (De la passion considérée comme une course de côte). Dans l’Amour en visites, le jeune Lucien part à l’assaut de ses conquêtes tantôt en gravissant un escalier, tantôt en escaladant le tuyau d’une gouttière, et ces ascensions prolongées semblent n’avoir pas d’autre but que de retarder la confrontation avec l’objet désiré/redouté de sa convoitise.

Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (De la passion considérée comme une course de côte). Dans l’Amour en visites, le jeune Lucien part à l’assaut de ses conquêtes tantôt en gravissant un escalier, tantôt en escaladant le tuyau d’une gouttière, et ces ascensions prolongées semblent n’avoir pas d’autre but que de retarder la confrontation avec l’objet désiré/redouté de sa convoitise.

Ce curieux livre a une étrange histoire. Jarry, désespérément en quête de phynance, fut mis en relation par Rachilde avec Pierre Fort, éditeur à peu près illettré spécialisé dans les ouvrages cochons de troisième ordre, du genre l’École du Vice ou le Couvent de Gomorrhe. Pour produire sans délai un volume standard de 224 pages, il confectionne quelques inédits, pioche à la hâte dans les brouillons des Jours et les Nuits, parodie Maeterlinck, y ajoute – il y tient – « Chez la vieille dame », règlement de comptes vachard avec la redoutable Berthe de Courrières, la maîtresse de Gourmont, qui inspira aussi la Chantelouve de Huysmans (Là-bas) ; et broche là-dessus un dialogue ubuesque, repris tel quel des Minutes de sable mémorial, et une prose symboliste, « le Vieux de la montagne », parue dans La Revue blanche. Quant à « la Peur chez l’amour », il s’agirait, selon Noël Arnaud, d’un pastiche (brillant) de Jarry par Rachilde, authentifié avec la pleine complicité de l’intéressé, où l’on croise un sublime alexandrin :

Au fond du corridor gire un escalier pâle

La clientèle ordinaire de Pierre Fort a dû faire une drôle de tête. Non seulement parce que la prose hermétique et saturée d’allusions de Jarry était peu apte à stimuler la masturbation, mais parce que l’amour est pour finir rarement consommé dans ces pages où circulent la terreur de la femme et des attouchements physiques, et l’angoisse de la mort.

Mais revenons au tuyau, rigide mât de cocagne évidemment phallique, dont Lucien entreprend l’ascension dans le premier chapitre, « Chez Manette ». Cette grimpette narrée comme un exploit sportif donne lieu à un morceau de bravoure extrêmement drôle, où se mêlent fragments de monologue intérieur (les pensées incongrues qui se pressent dans l’esprit du lycéen tandis qu’inexorablement il monte), sensation de vertige et peur de se rompre les os. Ça vaut le détour.

Alfred JARRY, l’Amour en visites. Gallimard, L’Imaginaire n° 354, 106 p.

Alfred JARRY, l’Amour en visites. Gallimard, L’Imaginaire n° 354, 106 p.

Paris vécu, Paris rêvé

Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »

Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »

Une anecdote typique de Fargue pourrait être la suivante : il suit une dame dans un taxi, et s’aperçoit qu’il n’a pas un sou en poche. Il prétexte alors diverses courses aux quatre coins de la ville, fait arrêter la voiture devant le journal ou le bistro où il sait trouver quelque ami sûr qui lui avancera un billet. Pas de veine: l’ami est parti, ou n’est pas encore arrivé. L’équipée dure ainsi des heures, et pendant ce temps le compteur tourne et le prix de la course devient exorbitant.

Cependant, le Paris de Fargue, au moment qu’il le décrit, est déjà en train de disparaître, tué par le tourisme, le chiqué, le snobisme des bourgeois qui vont s’encanailler dans les quartiers louches. La nostalgie n’est pas toujours bonne conseillère, il arrive qu’elle tourne à l’aigreur. Mais au moment où l’on va tiquer, Fargue nous stupéfie par un trait d’écriture, une image renversante.

Ces images, il en pleut dans le recueil publié à la suite, D’après Paris : un ensemble de poèmes en vers et en prose qu’on peut situer au carrefour du tableau baudelairien, de l’hallucination nervalienne et des poèmes-conversations d’Apollinaire. Je ne dis pas cela pour écraser notre piéton sous les références, mais pour tenter de suggérer la puissance poétique réellement étonnante de ces pages, leur talent à transfigurer souvenirs et choses vues en autant de visions oniriques. De Fargue, Breton disait justement qu’il est « surréaliste dans l’atmosphère ». Il a rêvé la capitale autant qu’il l’a sillonnée en tous sens. Son Paris, dans ce qu’il a de plus précieux, est une ville imaginaire hantée par des fantômes.

Réédité pour les trente ans de la collection L’Imaginaire, le volume s’accompagne de deux documents sonores réunis sur un cd. Dans le premier, Fargue raconte à voix douce l’attaque qui le frappa d’hémiplégie, en 1943, alors qu’il déjeunait en compagnie de Picasso (aucun apitoiement, mais un grand souci d’exactitude). Suit une série d’entretiens radiophoniques avec la malicieuse Adrienne Monnier, qui évoque les très riches heures de la librairie Les Amis du Livre, dont Fargue fut avec tant d’autres un familier. Un attachant complément à la lecture des Gazettes et de Rue de l’Odéon.

Léon-Paul FARGUE, le Piéton de Paris. Gallimard, L’Imaginaire, 304 p., + cd audio.

Léon-Paul FARGUE, le Piéton de Paris. Gallimard, L’Imaginaire, 304 p., + cd audio.

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres… Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].  Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur (

Il se trouvera bien un jour (si ce n’est déjà fait) quelque horrible travailleur pour pondre une thèse de troisième cycle sur « le thème ascensionnel dans l’œuvre d’Alfred Jarry ». Jésus, au terme de son chemin de croix cycliste, termine comme il se doit la course en aviateur ( Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »

Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »