Poétique de l’entrevu

La poésie ou plutôt le poème ne doit rien au rêve. À la rêverie, peut-être, et alors à la divagation, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. […] Il y a un autre monde, vous savez : il est ici et ne demande qu’à apparaître. Qu’on appelle cela « surréalité » ou « plus de conscience », c’est toujours de l’immanence cachée, mais clignotante, scintillante, qui fait signe et qui se dévoile quand elle veut et… quand vous pouvez. […] Le poème, chez moi, est presque toujours le produit, l’accompagnement et comme la traduction simultanée d’une espèce d’apparition. Presque toujours aussi, ce phénomène est bref, et je ne vois pas pourquoi le poème devrait se prolonger au risque de le diluer, de l’épuiser. Il doit laisser une vibration dans l’air. Il doit blesser aussi, ouvrir la terre mais comme une épine, pas comme un tracteur1.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises.

Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

1 Extraits d’un entretien avec Pierre Peuchmaurd paru dans Le Matricule des anges.

Extrait

Victimes du tabagisme, ne restez plus passives : fumez.

Les fées sont têtues.

J’ai vu une boîte aux lettres sur une caravane.

Corpus Christine.

L’aîné des mes soucis.

Pâtir des châteaux en Espagne.

Dresser une lapalissade.

Sanglot : l’eau du sang.

Ce n’est pas à ses jours que l’on met fin, c’est à sa nuit.

Le commandement de Mallarmé : « Surtout, ne va pas, frère, acheter du pain » ne s’adresse qu’aux poètes qui ont une bonne.

Le tamanoir est une huître géante avec des poils.

Je ne connais rien de plus déprimant qu’un homme sans mélancolie.

Des ossements d’épaules.

Danger : public.

La lettre était cassée, le haut du f effacé. J’ai donc cru que Valéry avait écrit :

« J’ai pensé à des choses chéries, tondantes. »

Nous vîmes des choses, les oubliâmes. C’est le passé simple.

D’après mon ordinateur, l’adverbe plénièrement n’existe pas, ce qui n’est l’avis ni de Saint-Simon ni d’André Breton. Il propose de le remplacer par planétairement, montrant bien, comme il est naturel, que pour les manipulateurs des technologies nouvelles l’idée de souveraineté se réduit à celle du contrôle de l’espace – mental, de préférence.

La fille en bleu dans l’arbre, si vous croyez que c’est la Vierge, faites-la descendre, ce sera Marie.

Cinquante-six kilos. Mon amour pèse le poids d’un cœur d’éléphant.

« Chacun sa vie, chacun son forfait », énonce tranquillement une publicité pour les transports en commun.

Seul convive, seul qu’on meurt.

Moi, je parlerais plutôt du plein gré de mon insu.

Aimer, lire, écrire

Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?

Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?

Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.

Patrick MAURIÈS, les Fruits du hasard. Gallimard, 2001, 99 p.

Une étrange amitié

Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.

Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.

En 1943, Lubitsch est victime d’une crise cardiaque. On annonce aussitôt sa mort, et l’on demande à Raphaelson de rédiger dans l’urgence un hommage au disparu. Le scénariste se sent d’abord paralysé, mais bientôt le déclic se fait et le texte « sortit de moi comme une scène parvenue à maturation [c’est moi qui souligne] ». Non seulement il y dévoile la profondeur de son attachement au cinéaste mais c’est en l’exprimant que, pour la première fois, il en prend conscience. Et cette évidence le foudroie : cet homme était mon ami, et je n’ai pas su le lui dire de son vivant.

Or, Lubitsch survit à son infarctus. L’éloge funèbre est oublié dans un tiroir, la vie reprend son cours. Mais il arrive que la secrétaire de Raphaelson transmet le texte en cachette à celle de Lubitsch, qui le donne à lire à son patron – lequel aura donc l’étrange privilège de lire de son vivant sa notice nécrologique. On ne se méfie jamais assez de sa secrétaire. Je vous laisse la surprise de la scène extraordinaire qui s’ensuivra, lorsque les deux hommes se retrouveront quelques années plus tard pour écrire le scénario de la Dame au manteau d’hermine. Disons seulement que c’est l’un des plus beaux cas de déformation professionnelle qu’on puisse imaginer.

Qu’est-ce que la sincérité entre amis, quelle est, dans l’amitié, la part nécessaire du mensonge ? Et qu’est-ce d’ailleurs que l’amitié ? Sur ces questions sans réponse, et sur ce qu’il suggère entre les lignes du rapport de l’artiste à la vérité, ce livre court – 66 pages – mais riche en résonances laisse longtemps songeur, et son émotion rentrée va droit au cœur.

Samson RAPHAELSON, Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch. Traduction d’Hélène Frappat. Allia, 2006.

Samson RAPHAELSON, Amitié, la dernière retouche d’Ernst Lubitsch. Traduction d’Hélène Frappat. Allia, 2006.

Ping-pong : sur ce livre, voir aussi Exit Option.

La sortie est au fond de l’espace

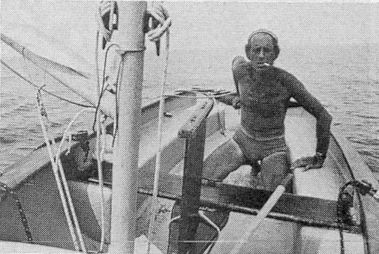

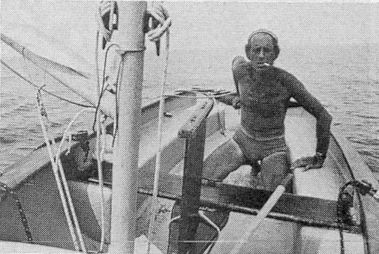

« J’ai toujours eu l’impression d’être en sursis ». La mort fut l’une des grandes obsessions de Jacques Sternberg, et si la sienne – survenue le 11 octobre – nous frappe d’une mélancolie particulière, c’est qu’il était de ces auteurs avec lesquels ses lecteurs nouent une relation affective très forte. Il suffisait d’imaginer cet automobilophobe convaincu circulant en Solex, l’éternel bonnet enfoncé sur la tête, ou barrant son dériveur (la voile fut, avec le jazz et l’écriture, la grande ivresse de sa vie) pour que la journée s’éclaire. Entre membres de la confrérie, on s’échangeait son nom comme un mot de passe, et tout sternbergophile a ressenti un petit frisson en mettant la main chez un bouquiniste sur un titre rare qui manquait à sa bibliothèque.

Né à Anvers en 1923, adolescent durant la guerre, Sternberg n’avait dû qu’à une circonstance inouïe d’échapper d’extrême justesse à la déportation ; l’absurde et l’humour noir se conjugueront toujours chez lui à une conscience aiguë du néant, et ce n’est pas pour sacrifier au goût de la formule qu’il titrera Vivre en survivant le meilleur de ses trois livres autobiographiques. Le thème concentrationnaire court en filigrane des Contes glacés : l’une de ses nouvelles les plus terribles raconte l’embarquement de la population terrestre dans des fusées interplanétaires qui ne partiront jamais, parce que ce sont des fours crématoires.

Né à Anvers en 1923, adolescent durant la guerre, Sternberg n’avait dû qu’à une circonstance inouïe d’échapper d’extrême justesse à la déportation ; l’absurde et l’humour noir se conjugueront toujours chez lui à une conscience aiguë du néant, et ce n’est pas pour sacrifier au goût de la formule qu’il titrera Vivre en survivant le meilleur de ses trois livres autobiographiques. Le thème concentrationnaire court en filigrane des Contes glacés : l’une de ses nouvelles les plus terribles raconte l’embarquement de la population terrestre dans des fusées interplanétaires qui ne partiront jamais, parce que ce sont des fours crématoires.

Établi à Paris à la fin des années 1940, Sternberg écrit comme un forcené, se voit refusé par tous les éditeurs avant de trouver preneur chez Minuit et Losfeld, survit grâce à des emplois dérisoires : emballeur, manutentionnaire, dactylo, rédacteur de circulaires… Ces dernières occupations lui permettent au moins d’écrire en douce en faisant semblant de répondre au courrier, et de ronéotyper clandestinement un fanzine, Le Petit Silence illustré. Il se vengera de ces années de vache maigre en concoctant un amusant Manuel du parfait secrétaire commercial et en parsemant son œuvre de notations drolatiques sur l’ennui de la vie de bureau, depuis son roman l’Employé jusqu’au scénario de Je t’aime, je t’aime qu’il écrira pour Alain Resnais [1]. Ce très beau film sur le thème du voyage dans le temps est un concentré de son univers. Claude Ridder, l’écrivain au désespoir souriant, lui ressemble comme un frère ; quant à Catrine, c’est la femme sternbergienne par excellence, celle qu’on verra reparaître dans le Cœur froid, Suite pour Evelyne et tant d’autres : mystérieuse et fascinante, en marge de tout, vivant au jour le jour à la façon des chats. Le misanthrope auteur de Toi, ma nuit cachait peut-être un romantique ; il aura en tout cas été un grand peintre de la rencontre amoureuse.

Établi à Paris à la fin des années 1940, Sternberg écrit comme un forcené, se voit refusé par tous les éditeurs avant de trouver preneur chez Minuit et Losfeld, survit grâce à des emplois dérisoires : emballeur, manutentionnaire, dactylo, rédacteur de circulaires… Ces dernières occupations lui permettent au moins d’écrire en douce en faisant semblant de répondre au courrier, et de ronéotyper clandestinement un fanzine, Le Petit Silence illustré. Il se vengera de ces années de vache maigre en concoctant un amusant Manuel du parfait secrétaire commercial et en parsemant son œuvre de notations drolatiques sur l’ennui de la vie de bureau, depuis son roman l’Employé jusqu’au scénario de Je t’aime, je t’aime qu’il écrira pour Alain Resnais [1]. Ce très beau film sur le thème du voyage dans le temps est un concentré de son univers. Claude Ridder, l’écrivain au désespoir souriant, lui ressemble comme un frère ; quant à Catrine, c’est la femme sternbergienne par excellence, celle qu’on verra reparaître dans le Cœur froid, Suite pour Evelyne et tant d’autres : mystérieuse et fascinante, en marge de tout, vivant au jour le jour à la façon des chats. Le misanthrope auteur de Toi, ma nuit cachait peut-être un romantique ; il aura en tout cas été un grand peintre de la rencontre amoureuse.

Sternberg occupe une place à part dans le paysage littéraire francophone. Il préférait l’insolite à l’introspection, la dérision à l’analyse psychologique. Il aura passé sa vie à mélanger les genres en mettant « de l’humour dans l’épouvante et du réalisme quotidien dans la science-fiction ». « Marginal dans des genres marginaux », le fantastique et la science-fiction ne l’auront intéressé que comme un cadre où faire passer sa vision acérée de l’absurdité du monde moderne et de la condition terrestre, son angoisse devant le cauchemar de la vie quotidienne. S’il a signé des romans torrentiels (Un jour ouvrable, qu’il préférait entre tous) et touché à tous les genres, du théâtre à l’essai et de la chronique au pamphlet, c’est dans le conte bref, avec chute implacable, qu’il aura donné le meilleur de lui-même (il en a signé près de 1500), raison possible de son audience longtemps confidentielle – dans la mesure où ce genre, très apprécié outre-Manche et outre-Atlantique, est peu prisé du lectorat francophone. C’est d’ailleurs du côté des anglo-saxons (de Roald Dahl aux humoristes du New Yorker) qu’il faut chercher sa vraie famille littéraire, et l’on songe à Fredric Brown en lisant cette impeccable nouvelle expresse qui ruine en une phrase la prétention du genre humain à se croire le centre de l’univers : « Quand les énormes insectes venus d’autre part virent pour la première fois des hommes de la Terre, ils notèrent, stupéfaits et très effrayés : ce sont d’énormes insectes. »

Le talent de l’écrivain ne doit pas faire oublier l’importance de son travail éditorial. Conseiller littéraire de la revue Plexus, directeur de la collection « Humour secret » chez Julliard, cheville ouvrière des anthologies « Planète » qui firent date (les Chefs-d’œuvre du rire, du crime, de l’épouvante, de l’érotisme, du dessin d’humour, etc.), passionné d’art graphique auquel il a consacré de superbes albums (le Tour du monde en 300 gravures, Un siècle de dessins contestataires), Sternberg a été l’artisan de redécouvertes majeures dans des domaines longtemps négligés par l’édition francophone. Si l’on trouve aujourd’hui James Thurber et Robert Benchley en collection de poche, c’est entre autres à lui qu’on le doit.

Sternberg reste lui-même un auteur à (re)découvrir. Folio et Labor ont réédité plusieurs de ses livres. Ouvrez-les : vous ne regretterez pas le voyage.

1. Le scénario a été publié chez Losfeld. Sa préface est un texte passionnant sur le fonctionnement concret de la création, le travail de longue haleine de scénarisation d’un film et la relation scénariste-metteur en scène.

Thème et variations

Avant de s’orienter vers l’écriture, John Barth s’est rêvé musicien de jazz. Il a fondé un orchestre à l’âge de quinze ans et, avec ses cachets, s’est inscrit à la Juilliard School of Music pour y étudier la batterie et l’orchestration. Ayant compris qu’il ne dépasserait jamais le niveau de l’amateur talentueux, il n’a pas persisté dans cette voie, mais il est intéressant de voir comment cette passion pour le jazz a irrigué son travail littéraire :

Jouer du jazz était agréable un peu pour les mêmes raisons qu’il était agréable d’être des jumeaux [Barth a une soeur jumelle] : c’était une conversation dans un langage non-verbal, l’annexion de soi à l’organisme vivant du groupe – des plaisirs opposés à ceux de l’écriture. Au fond, je suis encore un arrangeur, dont le plus grand plaisir littéraire est de prendre une mélodie standard – un vieux poème narratif, un mythe classique, une convention littéraire éculée, un fragment de mon expérience […] – et d’improviser comme un jazzman à l’intérieur de ses contraintes, de la réorchestrer en fonction de mon objectif présent.

The Friday Book : Essays and Other Nonfiction

(Putnam, 1984 ; trad. Françoise Sammarcelli,

in John Barth, Belin, 1998)

Une journée ordinaire

Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire.

Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire.

L’opéra flottant du titre est l’un de ces showboats qui faisaient la navette dans les estuaires de la Virginie et du Maryland en donnant de ville en ville des représentations théâtrales. La dernière partie de l’histoire se déroule à son bord, mais l’embarcation est aussi une métaphore de l’existence humaine et du livre que nous sommes en train de lire, au fur et à mesure qu’il s’écrit sous nos yeux. «C’est un opéra flottant, mes amis, surchargé de curiosités, de mélodrame, de spectacles, d’enseignement et de divertissements, mais il flotte bon gré mal gré au rythme des marées de ma prose vagabonde. » Nous voilà donc embarqués dans une parodie tour à tour sérieuse et bouffonne de roman existentiel, qui marie en un très singulier alliage angoisse de la vieillesse, sens de l’absurde, humour pince-sans-rire et recherches formelles.

Le narrateur, Todd Andrews est un avocat cynique et détaché, pour qui « tout a un sens et rien au fond n’est important », ce qui lui a permis de réussir dans une profession à laquelle il ne croit pas plus qu’au reste, mais lui inspire aussi un penchant pour l’acte gratuit, au point de lui faire envisager froidement une action que je ne révélerai pas. Atteint d’une faiblesse cardiaque qui a fait de lui, dès son jeune âge, un homme en sursis, il habite à l’hôtel où il loue une chambre à la journée. Après seize ans de mûre réflexion, il entreprend de reconstituer par le menu la journée de juin 1937 au cours de laquelle il a calmement envisagé de mettre fin à sa vie (et, sa décision prise, de vivre cette dernière journée comme toutes les autres, en se conformant strictement à ses habitudes), avant de se raviser. L’examen méticuleux des causes et des effets le conduit à multiplier les précautions oratoires, les retours en arrière et les ratiocinations, les commentaires et les digressions, poussé par un souci de clarté et d’exhaustivité qui rend son entreprise interminable – comme l’Enquête sur lui-même dont il accumule les matériaux dans des cageots à pêches, comme le voilier dont il n’achèvera jamais la construction. Chemin faisant, il est donc amené à narrer sa jeunesse, son dépucelage, son expérience du front durant la première guerre mondiale (épisode proprement sidérant), ou encore à détailler l’étonnant ménage à trois qu’il forme avec son meilleur ami Harrison Mack et l’épouse d’icelui (parents d’une fillette dont il est peut-être le géniteur). Ici s’avance un des sous-thèmes du livre, la paternité et la filiation, le legs, l’héritage, aux retombées tantôt dramatiques et tantôt burlesques. Dramatique : ruiné par le crash de 1929, le père de Todd s’est lui-même suicidé, et cet épisode traumatique hante son existence en déterminant pour une part sa conduite. Burlesque : l’inénarrable imbroglio juridique de la succession Mack. Le père de Harrison, industriel ayant fait fortune dans la conserve de cornichons, est mort sénile en laissant derrière lui sept testaments contradictoires et des bocaux remplis de ses excréments qui font l’objet de procès répétition (les autres affaires judiciaires évoquées dans le livre valent leur pesant de cacahuètes).

Andrews est un narrateur débutant, dont le souci de totalisation se heurte aux difficultés inhérentes à la mise en forme romanesque. Il s’en excuse d’emblée en promettant à son cher lecteur qu’il gagnera en assurance au fil des pages. Naturellement, la maladresse (réelle) du narrateur est une maladresse (feinte) de la part de Barth, qui cache sa maîtrise (réelle) de romancier, et de cet hiatus naît une part de l’ironie indéfinissable du récit. Il faut, après avoir terminé le livre, reprendre le premier chapitre pour s’apercevoir que la plupart des thèmes et des personnages y sont posés sans avoir l’air d’y toucher… comme dans une ouverture d’opéra.

« Nulle notion n’est plus insaisissable que le motif d’une action humaine, quelle qu’elle soit. » De ce constat banal, Barth a tiré un roman aussi excentrique et raisonneur que son personnage, ancré dans la tradition romanesque américaine (tranche de vie provinciale, personnages hauts en couleur) que cependant il sape de l’intérieur, avec un clin d’œil possible à Joyce : l’action, comme dans Ulysse, tient en une journée, Cambridge (Maryland) vaut bien Dublin, et Barth use avec humour de divers procédés narratifs : chœur des vieillards sur un banc public, chapitre en forme de prospectus, épisode à deux narrations parallèles (sur deux colonnes).

On en a vu d’autres depuis en matière de jeux formels, de métafictions et de mises en abyme [1]. Mais contrairement à bien des « nouveaux romans » de la même époque qui font littérature de professeur, l’Opéra flottant ne s’est pas démodé. D’abord parce que le goût barthien de la déconstruction n’a rien de « théorique » et reste indissociable d’un allègre plaisir de conter ; ensuite en raison de son irrésistible ton moqueur, qui n’épargne pas même sa propre entreprise.

John BARTH, l’Opéra flottant. Traduction d’Henri Robillot. Gallimard, « Du monde entier », 1968, 289 p. Rééd. « L’Étrangère », 1997.

John BARTH, l’Opéra flottant. Traduction d’Henri Robillot. Gallimard, « Du monde entier », 1968, 289 p. Rééd. « L’Étrangère », 1997.

1. Et Barth a, semble-t-il, poussé le bouchon beaucoup plus loin dans son œuvre ultérieure, ce qui explique que cet auteur si renommé outre-Atlantique reste relativement méconnu du public francophone, plusieurs de ses livres posant d’énormes difficultés de traduction.

Une vie en littérature

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour Enrique Vila-Matas, revient en passant sur les engagements qui ont jalonné sa vie (du trotskisme de sa jeunesse au Manifeste des 121 en passant par la Résistance), évoque le souvenir de ses amis vivants ou disparus, Louis Guilloux, Henri Calet, David Rousset, Robert Antelme, Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Leonardo Sciascia (dont il fut le fidèle éditeur français), Pascal Pia, qui le fit entrer à Combat en 1945, Roland Barthes, Claudio Magris… En préambule, il avoue n’aimer rien tant que les mémoires, les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances. Lui-même a su trouver la juste distance pour faire part de ses goûts et de ses préférences, une manière de se raconter, de biais, à travers autrui. Son « je » n’a rien de narcissique ; et ces pages sont empreintes de la lucidité et de la modestie vraie d’un homme qui, n’ayant jamais nourri d’ambition d’écrivain (aucune frustration de ce côté), s’est voulu, par son travail de journaliste et d’éditeur, l’intercesseur de l’oeuvre des autres.

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour Enrique Vila-Matas, revient en passant sur les engagements qui ont jalonné sa vie (du trotskisme de sa jeunesse au Manifeste des 121 en passant par la Résistance), évoque le souvenir de ses amis vivants ou disparus, Louis Guilloux, Henri Calet, David Rousset, Robert Antelme, Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Leonardo Sciascia (dont il fut le fidèle éditeur français), Pascal Pia, qui le fit entrer à Combat en 1945, Roland Barthes, Claudio Magris… En préambule, il avoue n’aimer rien tant que les mémoires, les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances. Lui-même a su trouver la juste distance pour faire part de ses goûts et de ses préférences, une manière de se raconter, de biais, à travers autrui. Son « je » n’a rien de narcissique ; et ces pages sont empreintes de la lucidité et de la modestie vraie d’un homme qui, n’ayant jamais nourri d’ambition d’écrivain (aucune frustration de ce côté), s’est voulu, par son travail de journaliste et d’éditeur, l’intercesseur de l’oeuvre des autres.

Maurice NADEAU, Journal en public. La Quinzaine littéraire / Maurice Nadeau, 2006, 317 p.

Maurice NADEAU, Journal en public. La Quinzaine littéraire / Maurice Nadeau, 2006, 317 p.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises. Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ?

Éditeur et écrivain, Patrick Mauriès est un éclectique selon notre cœur : modeste collectionneur, grand amateur de curiosités bibliographiques et d’excentriques anglais, féru d’histoire du goût et des styles, avec une affection marquée pour les figures oubliées et les époques dites de transition (maniérisme, rococo). Quant à ses Fruits du hasard, c’est un livre comme nous les aimons : court et dense, mariant le récit et l’essai dans un troublant jeu d’échos où les thèmes s’appellent et se répondent. Quelques éléments autobiographiques (origines familiales et souvenirs d’une enfance errante ; rupture sentimentale qui a déclenché le désir d’écrire ces pages, pour combler le vide laissé par l’être aimé) s’y entrelacent à un écheveau de lectures, liées les unes aux autres par un surprenant réseau de coïncidences. Sous l’invocation du dieu hasard (le Serendipity cher à Walpole) qui régit nos rencontres — amoureuses ou livresques —, passe en filigrane une double interrogation : en quoi le fait de lire affecte nos existences (et réciproquement) ? Et aussi : comment écrire avec sur ses épaules le poids de la bibliothèque, de tous les « géants » qui nous ont précédés ? Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.

Superbe et troublant petit récit, d’essence presque jamesienne dans ses aveux différés, ses révélations tardives, sa manière de tourner autour d’une vérité ambivalente qui s’échappe au moment où l’on va s’en saisir. Dramaturge de la côte Est, Samson Raphaelson (1896-1983) a tiré comme beaucoup de ses pairs une part de sa subsistance du cinéma. S’il a travaillé notamment avec Hitchcock (Soupçons), son nom reste lié à celui d’Ernst Lubitsch, avec et pour lequel il a écrit une dizaine de films, et non des moindres (Haute Pègre, The Shop Around the Corner, Le ciel peut attendre). Du petit homme rond aux gros cigares et à l’œil pétillant de malice, Raphaelson brosse un portrait attachant, où l’auteur de To Be or not to Be se révèle au naturel plus proche des farces berlinoises de ses débuts que de l’élégance raffinée associée à la Lubitsch touch. Entre ces deux hommes aussi dissemblables que possible, la collaboration est sans nuages. Aucun conflit d’ego, des séances de travail faites d’émulation joyeuse et d’empoignades homériques sur une réplique, qui sont la marque véritable d’une tacite estime réciproque. Cependant, le scénariste et le metteur en scène cantonnent leur relation à un cadre strictement professionnel. Jamais de confidences intimes. Une fois le point final mis à un scénario, on échange une poignée de main courtoise et chacun s’en retourne à sa vie – jusqu’au film suivant.

Né à Anvers en 1923, adolescent durant la guerre, Sternberg n’avait dû qu’à une circonstance inouïe d’échapper d’extrême justesse à la déportation ; l’absurde et l’humour noir se conjugueront toujours chez lui à une conscience aiguë du néant, et ce n’est pas pour sacrifier au goût de la formule qu’il titrera Vivre en survivant le meilleur de ses trois livres autobiographiques. Le thème concentrationnaire court en filigrane des Contes glacés : l’une de ses nouvelles les plus terribles raconte l’embarquement de la population terrestre dans des fusées interplanétaires qui ne partiront jamais, parce que ce sont des fours crématoires.

Né à Anvers en 1923, adolescent durant la guerre, Sternberg n’avait dû qu’à une circonstance inouïe d’échapper d’extrême justesse à la déportation ; l’absurde et l’humour noir se conjugueront toujours chez lui à une conscience aiguë du néant, et ce n’est pas pour sacrifier au goût de la formule qu’il titrera Vivre en survivant le meilleur de ses trois livres autobiographiques. Le thème concentrationnaire court en filigrane des Contes glacés : l’une de ses nouvelles les plus terribles raconte l’embarquement de la population terrestre dans des fusées interplanétaires qui ne partiront jamais, parce que ce sont des fours crématoires. Établi à Paris à la fin des années 1940, Sternberg écrit comme un forcené, se voit refusé par tous les éditeurs avant de trouver preneur chez Minuit et Losfeld, survit grâce à des emplois dérisoires : emballeur, manutentionnaire, dactylo, rédacteur de circulaires… Ces dernières occupations lui permettent au moins d’écrire en douce en faisant semblant de répondre au courrier, et de ronéotyper clandestinement un fanzine, Le Petit Silence illustré. Il se vengera de ces années de vache maigre en concoctant un amusant Manuel du parfait secrétaire commercial et en parsemant son œuvre de notations drolatiques sur l’ennui de la vie de bureau, depuis son roman l’Employé jusqu’au scénario de Je t’aime, je t’aime qu’il écrira pour Alain Resnais [1]. Ce très beau film sur le thème du voyage dans le temps est un concentré de son univers. Claude Ridder, l’écrivain au désespoir souriant, lui ressemble comme un frère ; quant à Catrine, c’est la femme sternbergienne par excellence, celle qu’on verra reparaître dans le Cœur froid, Suite pour Evelyne et tant d’autres : mystérieuse et fascinante, en marge de tout, vivant au jour le jour à la façon des chats. Le misanthrope auteur de Toi, ma nuit cachait peut-être un romantique ; il aura en tout cas été un grand peintre de la rencontre amoureuse.

Établi à Paris à la fin des années 1940, Sternberg écrit comme un forcené, se voit refusé par tous les éditeurs avant de trouver preneur chez Minuit et Losfeld, survit grâce à des emplois dérisoires : emballeur, manutentionnaire, dactylo, rédacteur de circulaires… Ces dernières occupations lui permettent au moins d’écrire en douce en faisant semblant de répondre au courrier, et de ronéotyper clandestinement un fanzine, Le Petit Silence illustré. Il se vengera de ces années de vache maigre en concoctant un amusant Manuel du parfait secrétaire commercial et en parsemant son œuvre de notations drolatiques sur l’ennui de la vie de bureau, depuis son roman l’Employé jusqu’au scénario de Je t’aime, je t’aime qu’il écrira pour Alain Resnais [1]. Ce très beau film sur le thème du voyage dans le temps est un concentré de son univers. Claude Ridder, l’écrivain au désespoir souriant, lui ressemble comme un frère ; quant à Catrine, c’est la femme sternbergienne par excellence, celle qu’on verra reparaître dans le Cœur froid, Suite pour Evelyne et tant d’autres : mystérieuse et fascinante, en marge de tout, vivant au jour le jour à la façon des chats. Le misanthrope auteur de Toi, ma nuit cachait peut-être un romantique ; il aura en tout cas été un grand peintre de la rencontre amoureuse.

Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire.

Le bienheureux hasard des brocantes m’a mis entre les mains ce premier roman de John Barth, écrit en 1955 – l’auteur avait alors vingt-quatre ans – et publié l’année suivante (la traduction française a paru en 1968). Bonheur et pied. Il y a longtemps que je n’avais pas lu une fiction aussi jubilatoire. Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour