Trous noirs

L’un des seize « intermèdes » de L’Amour à mort.

Alain Resnais, tout le monde l’a rappelé à juste titre ces derniers jours, fut une figure essentielle de la modernité cinématographique, née du désastre de la Deuxième Guerre mondiale. L’espèce humaine venait d’être radicalement niée par les camps d’extermination et la bombe atomique ; et dès lors, la dramaturgie traditionnelle du cinéma se voyait frappée d’impossibilité, inapte qu’elle était à traduire ce désarroi sans recours d’après la fin du monde. Il fallait inventer des formes nouvelles et Resnais s’y employa mieux qu’aucun autre. Ce sera le temps des scénarios fragmentaires, défaits, en morceaux, des personnages caractérisés par une impuissance, une paralysie fondamentale face à ce qui leur arrive. Muriel est peut-être le film qui poussera le plus loin cette pulvérisation du réel. Non seulement le montage y est fragmenté à l’extrême, mais le langage même y est frappé de stupeur, les dialogues réduits à des lieux communs, des bribes constamment interrompues, des éclats de babil, les personnages se révélant incapables de nommer leur désarroi ou leur vide intérieur (Bernard, le beau-fils de Muriel, revient, rappelons-le, de la guerre d’Algérie).

Par la suite, et notamment à partir des années 1980, le cinéma de Resnais s’est fait plus manifestement léger et joueur. Cependant, la fantaisie, chez lui, s’enlève toujours sur un fond de néant (combien de morts, de fantômes, de grands dépressifs peuplent son univers ?). En témoigne l’usage tout à fait singulier du noir dans ses films.

On connaît la chanson. Prologue du film. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre, dans les bureaux du général von Choltitz, au moment où ce dernier reçoit de Hitler l’ordre de faire sauter Paris. Soudain, une série de mouvements d’appareil très rapides et très courts glissent le long de chacun des personnages présents dans la pièce jusqu’au noir absolu, comme s’ils étaient aspirés d’un coup l’un après l’autre dans la grande trappe de l’Histoire et du Temps. L’effet est tout bonnement stupéfiant. C’est alors que la voix off de la guide (Agnès Jaoui) prend le relais, et que nous comprenons que cet épisode historique appartenait au récit qu’elle destine à son petit groupe de touristes, dans le Paris d’aujourd’hui.

Mélo. Après avoir écrit dans un bistro une dernière lettre à son mari Pierre, Romaine descend se noyer dans la Seine. Peu à peu le trajet de la jeune femme et le mouvement de caméra qui l’accompagnait se désolidarisent. Romaine quitte le champ par le bord inférieur du cadre en descendant l’escalier, tandis que la caméra panote et s’avance vers le fleuve noir et froid qui va bientôt l’engloutir. Resnais fait durer le plan, le noir envahit tout, et c’est comme si le film lui-même se noyait. Fin du deuxième acte.

Mélo. Trois ans ont passé. Pierre, le mari, rend visite à Marcel, l’amant. Leur échange est tendu, lourd de reproches longtemps tus, de douleur rentrée. Pierre soupçonne-t-il ou non que sa femme le trompait avec son meilleur ami ? S’aveugle-t-il volontairement parce qu’il ne veut pas savoir ? C’est impossible à dire. À Marcel, il se met à réciter, de mémoire, la lettre que Romaine lui avait envoyée avant son suicide et qu’il connaît par cœur à force de l’avoir relue. C’est alors que la caméra fait une chose invraisemblable. Elle quitte Pierre et descend lentement, lentement vers le sol, caresse les meubles et les objets de plus en plus flous avant de s’abîmer dans le noir absolu, pour remonter le long du corps de Marcel, jusqu’à son visage tétanisé. Le « moment du noir » n’a duré que quelques secondes mais il paraît subjectivement beaucoup plus long (au cinéma plus encore que sur un petit écran). Et ce noir est empli de toute la tristesse abyssale ouverte dans le cœur des deux hommes par le suicide de celle qu’ils aimaient, mais aussi de tous les secrets cachés, de tout le non-dit de la scène. C’est un plan qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du film voici près de trente ans, il ne m’a plus quitté.

P.-S. : à près de dix ans d’écart, ce panoramique de Mélo paraît faire écho à l’admirable panoramique de 360° dans l’épilogue de Providence, celui-ci solaire et apaisé, et néanmoins chargé de mélancolie.

Des documentaires sur l’imaginaire

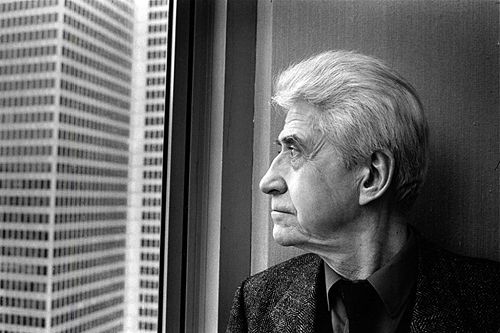

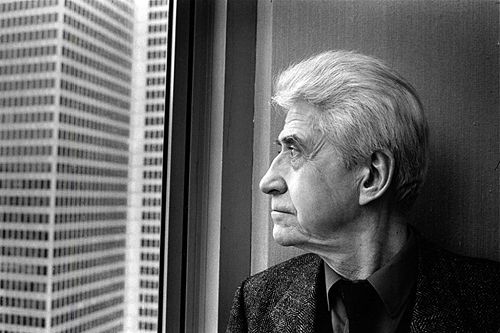

Alain Resnais à Montréal en 1989. Photo : Bertrand Carrière.

Je serais bien content en effet s’il pouvait y avoir une influence de la comédie musicale, de la musique tout court, sur mon travail.

Pourquoi suis-je complètement séduit par cette forme du musical, aussi bien au théâtre qu’au cinéma ? C’est peut-être que j’aime bien, quand je suis au spectacle, qu’on me montre du spectacle. Qu’on me dise : « Ce n’est pas la vie quotidienne que je montre, ce sont des acteurs maquillés qui sont sur un écran, sur une scène. On n’essaie pas de vous faire croire que c’est la réalité de tous les jours, c’est de l’imaginaire. » Ce point de vue est poussé à son maximum dans la comédie musicale. S’il y a une chose qu’on ne voit pas dans la vie quotidienne, c’est bien deux personnes en train de s’exprimer par le chant. C’est un phénomène si irrationnel qu’on se demande même comment l’idée en est venue. […] On ne peut pas pousser plus loin le manque de naturel. Je trouve ça très stimulant. Mais les raisons profondes de ce plaisir, je ne les connais pas. Ce que j’aime bien dans le cinéma, c’est que c’est un art impur qui mélange des tas de choses.

Alain Resnais, propos recueillis par Réal La Rochelle.

Entretien réalisé en septembre 1994 pour l’émission À l’écran de Radio-Canada. Reproduit dans Positif no 437-438, juillet-août 1997.

Je suis satisfait si les spectateurs comprennent qu’ils ne sont pas devant du cinéma vérité, qu’ils sont bien devant des acteurs, maquillés, qui ont appris leur texte, que je ne triche pas. Je n’essaie pas d’imiter la réalité. Si j’imite quelque chose, c’est l’imaginaire. Je serais content si l’on disait de mes films qu’ils sont des documentaires sur l’imaginaire.

Entretien avec Isabelle Regnier, le Monde, 25 septembre 2012.

Tout Resnais ou presque tient dans ces deux citations. À commencer par l’influence souterraine profonde de la musique sur ses films, depuis le montage contrapuntique jusqu’à l’importance accordée à la tessiture et au grain de la voix des comédiens. Nombreux sont ses films, qu’ils comportent ou non du chant, qui s’apparentent à un opéra. La culture musicale de Resnais, le soin extrême qu’il apportait au choix de ses compositeurs, issus de tous les horizons, du musical (Sondheim, Kander) à la musique contemporaine (Henze, Penderecki), font de lui un cas unique dans l’histoire du cinéma.

Puis, le goût du spectacle sous toutes ses formes, des plus savantes aux plus populaires. Un penchant affirmé pour l’artifice affiché comme tel, le travail en studio, le décor qui s’exhibe comme décor et se transforme à vue. La confiance dans les hasards objectifs et le surgissement de l’irrationnel. Pourquoi neige-t-il dans l’appartement à la fin de Cœurs ? Parce que Resnais avait vu la neige, que cette image s’était imposée à lui avec une évidence irréfutable, et qu’il l’avait accueillie sans la questionner. Le spectacle était souvent funèbre, depuis le royaume des morts les fantômes venaient à notre rencontre, il n’en était pas moins porté par une secrète jubilation. On connaît la chanson est un film enchanté sur la dépression ; Resnais était un mélancolique gai.

Il n’était jamais plus cérébral que lorsqu’il paraissait ludique, jamais plus ludique que lorsqu’il paraissait cérébral. Revoir Marienbad à la lumière de Smoking/No Smoking, d’On connaît la chanson et des Herbes folles met rétrospectivement en lumière ce qu’il y avait déjà de joueur dans la démarche de Resnais à l’époque. Le caractère novateur du film est moins déconcertant aujourd’hui, ne serait-ce que parce que ses recherches (mises en abyme, sauts spatio-temporels, intrication des niveaux de réalité, etc.) ont été progressivement absorbées par la grammaire courante du cinéma et des séries télé (J. J. Abrams est l’un des nombreux enfants de Resnais). Cela n’enlève bien entendu rien au pouvoir de fascination de ce film-labyrinthe ; mais, du coup, on y est plus sensible à un humour indéfinissable que seuls peut-être les surréalistes (Benayoun, Kyrou) avaient aperçu au moment de la sortie du film.

Enfin, le plaisir de « mélanger des tas de choses ». Un mot qui revient avec une constance surprenante dans ses entretiens, c’est amusant : cette coïncidence m’a paru amusante, cela m’amusait de demander aux acteurs de…, je me suis dit qu’il serait amusant de tenter ce pari… Il y avait du petit chimiste en herbe chez Resnais, qui prenait plaisir à agiter dans ses éprouvettes des ingrédients a priori peu conciliables pour voir ce que cela donnerait : Hiroshima et Nevers, le Nouveau Roman et le cinéma muet des années 1920, les alexandrins de Queneau et la fabrication du polystyrène (racontée à rebrousse-temps, et en Scope couleur, s’il vous plaît), le roman bourgeois et le discours d’un éthologue behavioriste, la parole et le chant, le théâtre de boulevard et la bande dessinée, et même ses propres images avec celles d’un autre cinéaste (Bruno Podalydès). L’une de ses formules préférées était : « Je tourne pour savoir comment ça va tourner. » Chaque projet était une expérience dont il était le premier spectateur, chaque film un prototype, et l’on ne savait jamais à quoi s’attendre en entrant dans la salle de cinéma. Nous n’avions encore rien vu.

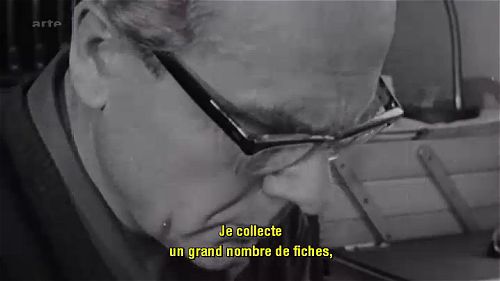

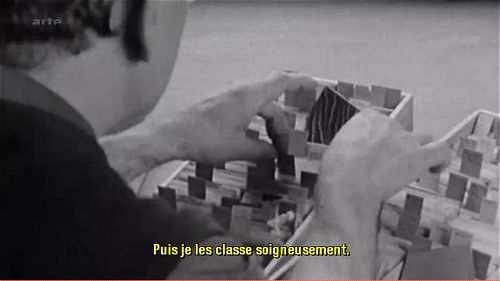

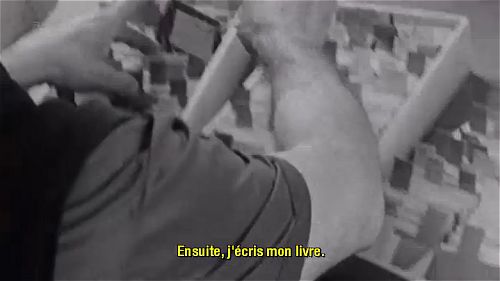

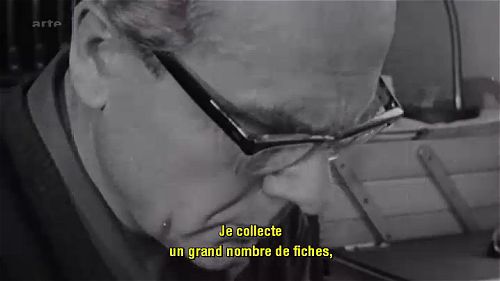

Arno Schmidt

Le fichier ayant servi à l’élaboration de Zettels Traum. Cet « hyper-roman » demanda dix ans de travail à Arno Schmidt. Il décrit, en 1 330 pages de format A3 dactylographiées sur trois colonnes, les événements d’une journée d’été dans un petit village en multipliant les niveaux de lecture, les jeux de mots, les néologismes et les associations d’idées. Zettels Traum parut en 1970 sous la forme d’un fac-similé — la mise en page et la composition auraient coûté beaucoup trop cher.

Ceux qui auraient manqué sa diffusion mercredi dernier peuvent visionner sur le site d’Arte l’excellent documentaire d’Oliver Schwehm sur Arno Schmidt. Vivement recommandé.

Phrase qui mérite de passer en proverbe,

et qu’on se promet de resservir dorénavant à nos contradicteurs.

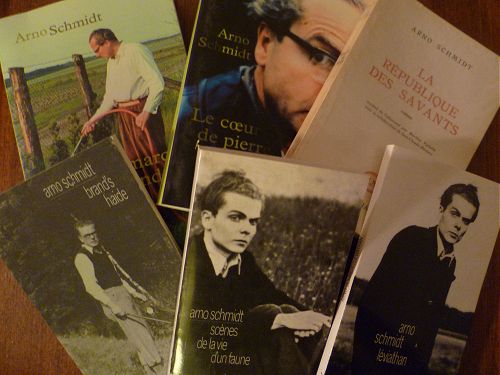

À tout seigneur, tout honneur, c’est Maurice Nadeau qui publia le premier Arno Schmidt en français. Christian Bourgois prit le relais. Depuis 2000, les éditions Tristram maintiennent vaillamment le flambeau. On en profite pour saluer le formidable travail du traducteur Claude Riehl.

La chasse au snark (Out 1, suite)

Une chose est ce qu’un scénariste hollywoodien moyen aurait tiré d’un pareil matériau, une autre est ce qu’en fait Rivette. Le film porte bien son titre : out, il l’est complètement. Ne ricanons pas trop de la vieille ORTF qui refusa en son temps de le diffuser. Aucun décideur de la télé ne voudrait aujourd’hui d’un objet aussi hors normes, aussi tranquillement indifférent à toute idée d’exposition, de tension narrative, de progression dramatique et de dénouement. Intrigues et sous-intrigues s’engendrent par scissiparité, au fil des rencontres entre les protagonistes dont les interactions ne se dévoilent que très progressivement, un peu comme une partie de billard filmée au ralenti : une bille touche une deuxième qui en heurte à son tour deux autres, de telle sorte que la quatrième ignore qu’elle fut indirectement mise en mouvement par la première. Ainsi Colin et Frédérique se croiseront-ils sans se voir dans la boutique baba cool de Pauline alias Émilie (Bulle Ogier) et ignoreront toujours qu’ils menaient une enquête parallèle. Des informations clés ne nous sont livrées qu’incidemment, presque par inadvertance. Des pièces essentielles du puzzle nous restent dissimulées. Deux membres importants des Treize, Pierre et Igor, ne quitteront pas les coulisses. On en parle sans arrêt, on ne les voit jamais 1. Le premier, présenté tour à tour comme un démiurge inquiétant et un rêveur inoffensif, est peut-être celui qui, dans l’ombre, tire toutes les ficelles. Quant au second, il aurait disparu sans explications depuis six mois. Ajoutons que ce qu’on pourrait appeler la démocratie du regard de Rivette sur sa troupe fait qu’on ne peut jamais prévoir à l’avance si tel protagoniste deviendra un personnage clé ou s’il ne fera qu’une apparition sans lendemain. (Out 1 est aussi un film de bande. Outre de nombreux habitués du cinéma de Rivette, on y croise plusieurs cinéastes ou critiques de cinéma venus faire une amicale apparition, comme aux beaux jours de la Nouvelle Vague. Aux comédiens déjà cités, il faut ajouter Bernadette Lafont, Jean Bouise et Alain Libolt, tandis qu’Éric Rohmer, Barbet Schroeder, Michel Delahaye, Bernard Eisenschitz, Brigitte Roüan et Jean-François Stévenin campent des personnages de second plan ou de simples silhouettes.)

Il n’est pas indifférent que les messages cryptés ayant mis Colin sur la piste des Treize soient truffés d’allusions non seulement à Balzac, mais à la Chasse au snark. À l’image du poème de Lewis Carroll, narrant une quête absurde ne débouchant sur rien, Out 1 ne suggère des mystères que pour en différer toujours la résolution, ne suscite une attente que pour la laisser en suspens, et se conclut moins qu’il ne s’interrompt, en nous laissant en plan avec un écheveau de questions sans réponse.

Or, c’est dans ce flottement et cette incertitude que le film trouve sa raison d’être et son pouvoir de fascination.

1 Il en ira de même pour un personnage essentiel de la Bande des quatre (1988), prénommé lui aussi Pierre. Rivette a fait sien un procédé de Balzac, qui dans Histoire des treize ne nous présentait que quatre membres de sa société secrète et laissait les autres dans l’ombre, comme pour mieux renforcer leur pouvoir occulte. Pendant qu’on y est, rappelons que Balzac a inspiré deux autres films à Rivette, la Belle Noiseuse (d’après le Chef-d’œuvre inconnu) et Ne touchez pas à la hache (d’après la Duchesse de Langeais, une des trois nouvelles d’Histoire des treize).

(À suivre.)

Les nouveaux mystères de Paris (Out 1, suite)

Out 1, c’est un feuilleton expérimental consacrant les noces improbables du cinéma direct et du serial à la Feuillade. Inspiration revendiquée : la projection, une journée durant, des rushes de Petit à petit de Jean Rouch, dont Rivette était sorti enthousiaste. Thèmes et motifs : une vingtaine de personnages liés les uns aux autres par un tissu de relations dont ils ne soupçonnent pas toujours l’existence, des répétitions théâtrales, un jeu de pistes, des déambulations urbaines, des rencontres dans des cafés, quelques hasards organisés, une société secrète, une enquête et des filatures, des rendez-vous cachés sur les toits de Paris, une demeure mystérieuse au bord de la mer — tout cela rivettien en diable. Modus operandi : tournage léger de six semaines en 16 mm, sans scénario ni dialogue, sur une trame élaborée à partir de conversations avec les principaux interprètes, qui ont chacun imaginé leur personnage. Le canevas est ouvert et lâche, les comédiens improvisent leur texte et ont d’autant moins de peine à avoir l’air de comploter qu’ils n’ont parfois aucune idée de ce dont ils parlent. Dans une scène, Françoise Fabian exhibe tout à trac des lettres compromettantes sous le nez de Jacques Doniol-Valcroze en lui disant que, tout de même, il pourrait faire plus attention à sa correspondance. Doniol a raconté des années plus tard qu’il ignorait, à ce moment-là, l’existence même de ces lettres et leur teneur. Tout ce qu’il trouva sur le coup à faire dire à son personnage, c’est que ces lettres, on les lui avait sûrement volées. Là-dessus, Rivette ajouta au plan de travail la scène du vol des lettres, destinée à prendre place antérieurement et à justifier les propos de Doniol.

Argument : d’une part, on assiste à de longues séances de répétition, improvisations, brainstormings, exercices corporels à la Peter Brooks ou à la Grotowski de deux troupes de théâtre, travaillant chacune sur une pièce d’Eschyle (Prométhée enchaîné et les Sept contre Thèbes). Ces troupes sont animées respectivement par Thomas/Michael Lonsdale et Lili/Michèle Moretti, autrefois amants et/ou partenaires de jeu (ce point demeure volontairement flou), à présent séparés. Le filmage semi-documentaire de leur travail, typique du théâtre « de recherche » de l’époque, revêt, à quarante ans de distance, un caractère presque ethnologique. D’autre part, on suit les déambulations parallèles de Colin/Jean-Pierre Léaud (en faux sourd-muet harmoniciste faisant la manche aux terrasses des cafés) et Frédérique/Juliet Berto (chapardeuse désargentée vivotant de larcins et de menues escroqueries). Un faisceau d’indices les met l’un et l’autre, par des voies différentes, sur la piste d’une étrange société secrète conçue sur le modèle de l’Histoire des treize de Balzac. Tandis que l’enquête de Colin prend un tour obsessionnel et délirant, Frédérique y entrevoit avant tout la possibilité d’un chantage. Leur curiosité ranime la confrérie des Treize, mise en veilleuse depuis deux ans, et conduit quelques-uns de ses membres à reprendre contact pour envisager l’attitude à adopter vis-à-vis de ces deux outsiders, mais aussi à reconsidérer leur appartenance au groupe (si pour la plupart, il ne s’agit plus que d’un lointain souvenir, d’aucuns caressent des velléités de relance).

(À suivre.)

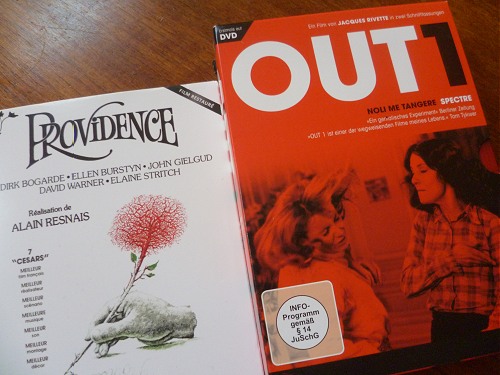

Deux films labyrinthes

Providence d’Alain Resnais connaît enfin les honneurs d’une édition DVD, longtemps retardée pour des problèmes de droits compliqués. Film cerveau où Resnais s’emploie une fois encore à explorer les processus mentaux de la mémoire et de l’imaginaire ; film labyrinthe épousant le monologue intérieur d’un vieil écrivain éthylique et malade tentant, à grand renfort de chablis, de terminer son dernier livre au long d’une nuit d’insomnie. Tout se mêle et se superpose inextricablement, le roman en cours dont les personnages rejouent une sorte de mélodrame freudien en échappant comme il se doit à leur créateur, les souvenirs et les fantasmes, les cauchemars et les divagations, la hantise de la décrépitude et de la mort. Et tout fusionne à un point d’accomplissement qui fait du film un des sommets de l’œuvre de Resnais, le dialogue pinterien de David Mercer servi par des interprètes de première classe (John Gielgud, Dirk Bogarde, Ellen Burstyn, David Warner, Elaine Stritch), la photo somptueuse de Ricardo Aronovich et la partition crépusculaire de Miklós Rózsa, le décor à transformation de Jacques Saulnier où les pièces, les couloirs et les escaliers d’une villa délirante changent continuellement de disposition tandis que des vagues de polystyrène viennent se briser sur la plage aux moments les plus dramatiques. Resnais a déclaré quelque part avoir caressé, à l’instar de beaucoup de cinéastes, le fantasme de mettre en scène un opéra. Ce rêve, en fait, il l’a réalisé ; cet opéra, c’est Providence.

Un bonheur n’arrive jamais seul. Car voici qu’un intrépide éditeur allemand nous procure une autre œuvre labyrinthe, d’une nature toute différente : rien de moins qu’Out 1, le film fleuve de Jacques Rivette (1970). Le coffret publié par Absolut Medien réunit la version princeps de 12 h 40 (découpée en huit épisodes en vue d’une diffusion à la télé française, qui n’en voulut pas) et la version condensée de 4 h 20 pour le cinéma, Out 1 : Spectre. Trente ans que j’attendais de découvrir ce monument quasi légendaire, longtemps disparu dans les oubliettes avant de ressurgir par éclipses dans divers festivals à partir des années 1990. Je n’ai pas été déçu. S’immerger dans cette œuvre au long cours procure une expérience de cinéma unique en son genre, entre hypnose flottante et douce euphorie, dont les traces persistent longtemps dans la mémoire.

(À suivre.)

Dimanche à Pékin (2)

Un peu plus tard, dans Dimanche à Pékin, un fondu enchaîné nous transporte, en un mouvement typiquement markerien, de l’image d’un lieu à ce lieu.

Et voici ce que dit le commentaire :

Je rêvais de Pékin depuis trente ans sans le savoir. J’avais dans l’œil une gravure de livre d’enfant sans savoir où c’était exactement.

C’était exactement à Pékin : l’allée qui conduit au tombeau des Ming. Et un beau jour, j’y étais. C’est plutôt rare de pouvoir se promener dans une image d’enfance.

Pouvoir se promener dans une image d’enfance : bon sang, mais c’est déjà la Jetée !