Dimanche à Pékin (1)

L’Ambassade

Certains films se révèlent après coup comme la bande-annonce d’une œuvre à venir. Par exemple, Dimanche à Pékin de Chris Marker (1956).

Vous avez peut-être vu l’Ambassade du même Marker (1975). Ce court métrage sans nom d’auteur se présente comme un film Super 8 amateur. On y voit des opposants politiques trouver refuge en pagaille dans une ambassade après un coup d’État. Ils y séjourneront quelque temps. Le pays n’est jamais nommé. On subodore à certains indices qu’il s’agit d’une dictature d’Amérique latine, probablement le Chili après le coup d’État de Pinochet. Pellicule rayée, image tremblante, coups de zoom maladroits, mouvements d’appareil et montage heurtés : tout suggère le document tourné à chaud. À la fin du film, on évacue les réfugiés. La caméra panote alors vers le ciel et l’on découvre… la tour Eiffel, dans le lointain, au crépuscule. Le pseudo-reportage n’était qu’une géniale supercherie filmée à Paris, moquant la confiance bête que nous prêtons aux images pour peu qu’elles adoptent l’apparence d’un documentaire.

Or, cet effet, j’ai eu la surprise de le retrouver au début de Dimanche à Pékin, tourné quelque vingt ans plus tôt, que je n’avais pas revu depuis des lustres et dont j’avais à peu près tout oublié, si ce n’est une vague impression d’ensemble, et le souvenir de couleurs magnifiques, vives et saturées, typiques des pellicules Eastmancolor.

Au début du film, la caméra panote sur diverses babioles chinoises étalées en désordre sur un balcon. Là-dessus, un rapide mouvement ascendant nous découvre la tour Eiffel dans l’embrasure d’une fenêtre. Nous nous croyions à Pékin ; mais non, nous étions encore à Paris. Le documentaire, chez Marker, est toujours réflexion sur le documentaire, ce que confirmera Lettres de Sibérie (1958) et sa célèbre séquence reprise trois fois de suite avec trois commentaires différents, histoire de montrer qu’on peut faire dire à peu près ce qu’on veut à des images : le premier commentaire est de type propagande communiste, le deuxième de type propagande anti-communiste, le troisième aussi neutre que possible mais en fait pas si neutre que cela, la neutralité étant en tout état de cause impossible.

Dimanche à Pékin

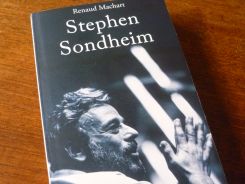

Un dimanche sur scène avec Sondheim

On replonge avec amour, délice et orgue dans l’œuvre de Stephen Sondheim grâce à l’excellente monographie que lui consacre Renaud Machart, fin connaisseur de la musique américaine contemporaine (on lui doit, chez le même éditeur, des essais sur John Adams et Leonard Bernstein) et du musical (nombreux articles dans le Monde). Il s’agit du premier ouvrage en français sur Sondheim. Alliant avec clarté l’information factuelle et l’analyse musicale accessible au profane, Machart a opté pour un parcours chronologique mettant l’accent sur l’œuvre représentée du compositeur, en laissant de côté ses projets inaboutis et ses activités annexes (depuis l’écriture de scénarios jusqu’à la confection de mots croisés pour le New York Magazine, notre homme étant grand amateur de jeux de langage, de rébus et d’anagrammes).

Formé par Oscar Hammerstein II, qui lui tint lieu non seulement de mentor mais de quasi-père d’adoption, Sondheim a débuté comme parolier, notamment pour West Side Story. Depuis Company (histoire d’un célibataire new-yorkais confronté, au cours de sa soirée d’anniversaire, à des couples mariés l’invitant à se ranger alors même qu’ils lui renvoient une image peu avenante de la vie conjugale), son œuvre se signale par le souci de ne jamais refaire deux fois la même chose 1. Chacune de ses productions est ainsi envisagée comme un pari aventureux qui élargit les cadres conventionnels du musical classique, aussi bien par le choix des sujets et le dispositif narratif que par la complexité des partitions. Tantôt il transpose des films à la scène (A Little Night Music, adaptation de Sourires d’une nuit d’été d’Ingmar Bergman ; Passion, d’après Passion d’amour d’Ettore Scola), tantôt il réinvente la féerie à la lumière des contes de Grimm (Into the Woods) ou revisite la légende point si dorée du musical (Follies, requiem pour un Broadway disparu, qui est au musical ce que Boulevard du crépuscule est à Hollywood). Au minimalisme conceptuel de Pacific Ouvertures (chronique de l’histoire du Japon traitée sur le mode du théâtre kabuki) succède sans coup férir le macabre Sweeney Todd (histoire, dans le Londres victorien, d’un barbier assassin dont les cadavres des victimes finissent en tourtes), qui commence en grand guignol réjouissant et s’achève en tragédie jacobéenne. Sunday in the Park with George prend pour sujet la genèse et la création du grand tableau de Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (au pointillisme de la technique du peintre s’accorde le pointillisme musical de la partition). Pour raconter la vie d’un musicien à succès, Merrily We Roll Along adopte une construction antichronologique, du présent vers le passé. Et de même Assassins, qui traverse un siècle d’histoire des États-Unis en passant en revue les tentatives d’assassinat, réussies ou non, sur la personne des présidents américains.

À l’originalité des livrets répondent le talent du parolier (mobilisant toutes les ressources de la langue anglaise, aussi doué pour la mélancolie douce-amère que pour l’ironie sarcastique et l’humour noir) et le génie du compositeur. Doté d’une culture musicale encyclopédique qui englobe aussi bien la musique populaire que la musique dite savante, capable de trousser une mélodie classique comme de flirter avec l’atonalité, Sondheim manifeste notamment un goût du pastiche et du collage musical qui lui permet, par exemple, pour chacune des strates temporelles de Follies, Merrily We Roll Along et Assassins, d’adopter un style musical coïncidant avec l’époque évoquée par la scène.

Mais une telle ambition explique aussi que Sondheim se soit souvent retrouvé en porte-à-faux et que sa carrière ait connu plusieurs revers : trop avant-gardiste pour Broadway, pas assez high brow pour le public d’opéra. En fait, comme tous les grands auteurs modernes de musicals, Sondheim aura dû affronter et résoudre une contradiction : comment traiter des sujets « sérieux », « adultes », « déprimants », au sein d’une forme qui propose par tradition un spectacle optimiste tenu de divertir et d’enchanter ? Cette tension traverse tout le genre depuis un bon demi-siècle, à la scène comme à l’écran (cf. parmi tant d’autres Cabaret, Chicago, All That Jazz, Pennies from Heaven ou Une chambre en ville). Elle fait tout le prix de son œuvre.

Un certain nombre de musicals de Sondheim sont disponibles en DVD (zone 1) : Company (deux versions), Sweeney Todd, Sunday in the Park with George, Into the Woods et Passion. Espérons que les reprises récentes, au Théâtre du Châtelet, d’A Little Night Music, Sweeney Todd et Sunday in the Park with George ont été filmées et donneront lieu à l’édition de DVD, car on dit ces productions remarquables. Quoique Youtube ne soit qu’un pis-aller, on recommande vivement, en guise de zakouski, l’ouverture de Company et le premier quart d’heure de Sunday in the Park with George (jusqu’à la fin du premier numéro de la formidable Bernadette Peters ; au fait, celui qui joue Seurat, c’est Mandy Patinkin, le mentor de Carrie Mathison dans Homeland).

1 Ce trait le rapproche d’Alain Resnais auquel le lie une admiration mutuelle et qui lui commanda la musique de Stavisky… à l’époque où son nom était quasiment inconnu en France hors du cercle des passionnés de musicals. Pour la petite histoire, c’est Jacques Demy qui avait fait découvrir Sondheim à Resnais en l’emmenant voir une représentation de Company.

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Le chaos des JO

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de The Deal de Stephen Frears, ou encore de l’ouverture magistrale de House of Cards, anticipant de peu la démission réelle de Margaret Thatcher. Diffusés en 2011 et 2012 sur la BBC durant la préparation (triomphale) des Jeux olympiques de Londres, les treize épisodes de Twenty Twelve racontent… la préparation (catastrophique) des JO de Londres. Quand on se rappelle à quel branle-bas officiel et médiatique donna lieu cet « événement » outre-Manche, on ne peut que goûter cet exercice d’autodérision en temps réel, auquel se sont prêtées, beaux joueurs, quelques personnalités qui apparaissent ponctuellement dans leur propre rôle.

Comme The Office et The Thick of It, la série adopte la forme d’un faux reportage tourné caméra à l’épaule. Chaque épisode suit durant une semaine les faits et gestes des cinq membres de l’Olympic Deliverance Commission, qui sont tous peu ou prou une illustration vivante du principe de Peter. Leur conduite est un festival de management incompétent qui vérifie la vieille maxime suivant laquelle un chameau est un cheval dessiné par un comité.

Pour autant, l’intelligence de la série est de ne jamais forcer le rire. On n’est pas dans le registre de la parodie, mais plutôt — et c’est beaucoup plus fin — dans celui de la satire reposant sur une légère exagération de la réalité, qui suscite moins la franche hilarité qu’un sourire parfois inconfortable. Il nous plaît par ailleurs que cette comédie de l’inaptitude soit aussi une comédie du langage. Scénariste et réalisateur réputé de People Like Us (autre mockumentary, centré celui-là sur un interviewer incapable), John Morton est non seulement un excellent observateur des comportements humains, mais un dialoguiste hors pair (chaque échange est millimétré, à la moindre hésitation, au moindre mot phatique près, pour avoir l’air improvisé), doué d’une oreille imparable pour épingler le verbiage contemporain : la langue de bois des décideurs (et l’aplomb sidérant avec lequel ils pratiquent en permanence le déni de réalité), l’euphémisation politiquement correcte, l’inanité de la pensée positive, la novlangue de la communication, le blabla creux des réunions de comité. Côté distribution, on a plaisir à retrouver Hugh Bonneville, épatant dans un emploi radicalement différent de son rôle dans Downton Abbey. Vous adorerez avoir envie de foutre des baffes à Jessica Hynes, parfaite en chargée de com inepte et branchée à peine caricaturale (on a tous croisé des Siobhan Sharpe dans nos vies). À l’arrière-plan, Olivia Colman excelle en petite secrétaire industrieuse et effacée qui couve maternellement son patron en le gavant de nourriture. Les allergiques au sport peuvent y aller en toute confiance : les JO ne sont au fond ici qu’un prétexte à dépeindre les ratés inhérents à tout système de décision bureaucratique et le chaos quotidien qu’engendre l’organisation de n’importe quel méga-événement. À petites doses, c’est un régal.

Totò au Nouvel An

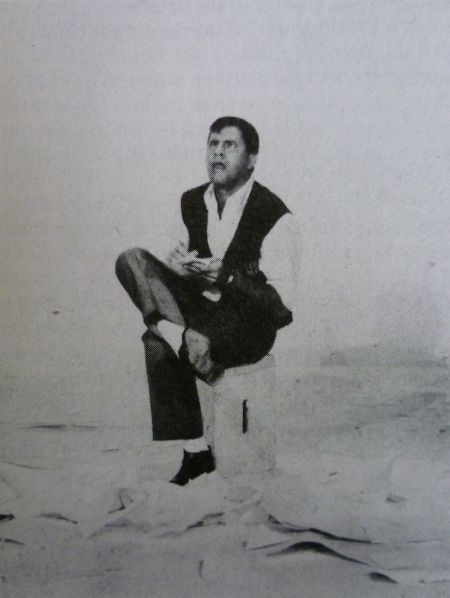

Anna Magnani en fausse blonde et Totò dans Larmes de joie

Nul « joker », pas même les Marx Brothers, n’a à ce point imposé sa seule présence physique comme une signature dans ses prestations : le comique de W.C. Fields était largement d’essence verbale. Mais que Totò apparaisse sur l’écran, l’espace s’ordonne autour de lui.

Gérard Legrand 1

On ne saurait mieux dire, et c’est particulièrement flagrant dans Larmes de joie de Mario Monicelli (Risate di gioia, 1960), en reprise en France dans une belle copie. Oui, Totò (de son vrai nom Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi, rien que ça) est ce comique génial dont la simple présence est en soi captivante, même quand il a l’air de ne rien faire ; et l’espace se recompose véritablement autour de sa personne, si souveraine est sa manière d’habiter un plan et d’incarner son personnage jusqu’au bout des ongles. C’est d’autant plus évident dans Larmes de joie que le comédien, alors âgé de soixante-deux ans, vient d’entamer la dernière partie de sa carrière et que son tempo s’est quelque peu ralenti, de sorte qu’on aperçoit plus aisément le comédien au travail, ce qu’il est en train de faire et comment il s’y prend. Rien, pas même tel frémissement de paupière subliminal alors qu’il est au second plan, ne paraît chez lui laissé au hasard, tout est sous contrôle et se manifeste pourtant sous les auspices de la plus parfaite spontanéité. C’est magnifique à voir, et doucement euphorisant.

Quant au film, lointainement inspiré de deux nouvelles de Moravia, on se demande par quel mystère il était passé presque inaperçu, car il compte parmi les grandes réussites de Monicelli. Trois personnages s’y croisent, se perdent et se retrouvent durant la nuit de la Saint-Sylvestre : une figurante de Cinecittà (Anna Magnani), un vieux cabot sans le sou (Totò) et un voleur mondain (le jeune Ben Gazzara) dont les stratagèmes seront constamment contrariés. Le film adopte la forme d’une dérive nocturne dans Rome, propice à une peinture exacte de l’Italie du miracle économique et de l’euphorie consumériste (en quelques plans de grands magasins gorgés de marchandises et de vitrines illuminées de fêtes de fin d’année, tout est dit), ainsi qu’à une traversée de toutes les couches de la société, des trattoria aux dancings, du petit peuple romain trimballé dans le dernier métro aux invités huppés d’une réception d’ambassade. Multipliant les rencontres, les digressions et les bifurcations imprévues, la trame paraît dans ses meilleurs moments s’inventer librement sous nos yeux, et si cela se paie d’une mise en place et de transitions parfois laborieuses, cela nous vaut de purs moments de grâce, Monicelli excellant à capter — entre autres choses — le sentiment d’étrangeté et d’esseulement profonds qui peuvent vous étreindre durant les nuits de réjouissances obligatoires au sein d’une foule qui ne songe qu’à s’amuser, ou en déambulant aux petites heures dans des quartiers absolument déserts.

On a rapproché Larmes de joie de la Dolce Vita et c’est bien vu, le Monicelli pouvant être considéré comme la version comédie romaine du Fellini sorti quelques mois plus tôt. (Les deux films partagent le même responsable des décors et des costumes, Piero Gherardi.) Les scénaristes (Suso Cecchi D’Amico, Age et Scarpelli) en étaient nécessairement conscients, puisqu’ils ont glissé une allusion moqueuse au film de Fellini — en tant qu’il a instantanément produit une image iconique de Rome, aussitôt diffusée internationalement. Dans une scène, un Américain ivre mort veut entraîner la Magnani pour un bain de minuit dans la fontaine de Trevi. « Maudit cinéma ! », s’exclame Magnani, et l’on notera que sous sa perruque blonde, elle apparaît alors comme une parodie d’Anita Ekberg. Ce n’est pas la seule finesse référentielle du film : les photos du passé illustre de Totò punaisées dans sa chambre suggèrent qu’à cette date le comédien a achevé de se confondre avec sa persona ; pour sauver sa peau, Magnani, prise d’une inspiration subite, rejouera dans la réalité une scène qu’on l’a vue auparavant interpréter sur un plateau de Cinecittà. Le film propose enfin la confrontation de deux styles de jeu : deux monstres sacrés du cinéma italien, Magnani et Totò, versus un jeune Américain nerveux formé à l’Actor’s Studio, Gazzara. Au total, Larmes de joie enchante par son mélange de registres, et l’ensemble est soutenu par une belle photographie de Leonida Barboni et une invention visuelle à laquelle ne nous a pas toujours habitués Monicelli : superbe lâcher de ballons inaugural sur une foule de fêtards, déluge de confettis dans le dancing tapissé de miroirs qui multiplient l’espace à l’infini.

P.-S. : 1. Spécial copinage : mon ami René Marx est l’auteur de la seule monographie en français sur Totò, Totò, le rire de Naples (éditions Henri Berger), vivement recommandée. J’en aurais volontiers cité un extrait, mais c’est le chantier ici et c’est toujours quand on a besoin d’un livre qu’on ne le retrouve pas.

2. Y aura-t-il un jour un éditeur de DVD assez intrépide pour offrir aux non-italianophones des coffrets Totò avec des sous-titres français ? Il se ruinera dans l’opération, nous lui en rendrons d’autant plus grâce.

1. Cinémanie, Stock, 1979. Fait significatif, Totò est par exception le seul comédien à avoir une notice au sein du dictionnaire des réalisateurs qui constitue la troisième partie de cet indispensable ouvrage.

Nos films préférés en 2012

C’est toujours un plaisir de participer au traditionnel jeu des listes cinémanes proposé en début d’année par Charles Tatum Jr. Parce que la diversité des contributeurs entraîne une grande variété de titres cités, qui multiplie les possibilités de découvertes. Parce que la rubrique s’intitule « Nos films préférés en 2012 » et non « Les meilleurs films de 2012 » : précellence du goût de chacun sur toute idée de palmarès, permission encouragée de faire voisiner films anciens et récents, courts et longs métrages, séries télé, cartoons ou tout ce qu’on voudra du moment qu’ils furent vus et aimés en 2012, ce qui nous délie de la tyrannie de l’actualité et coïncide bien davantage avec notre manière de vivre au quotidien avec le cinéma.

Le difficile exercice de la liste.

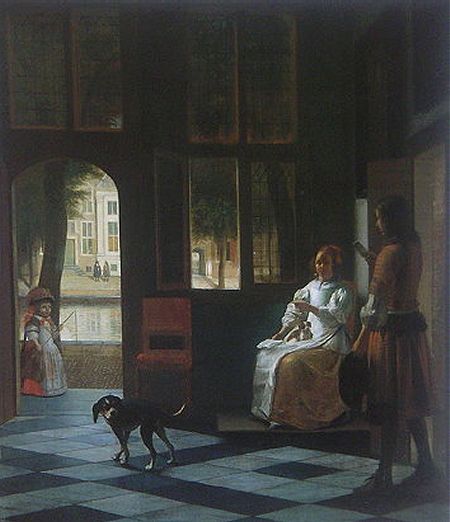

La porte secrète (intérieurs hollandais)

Les tableaux d’intérieurs m’ont toujours fasciné, sans doute parce qu’ils proposent l’image d’un monde en miniature. Mario Praz, qui les collectionna passionnément autant pour leur intérêt documentaire que pour leur valeur esthétique1, a su mieux qu’aucun autre en décrire le pouvoir d’évocation dans les belles pages qu’il leur consacre dans la Maison de la vie : « Ces petits tableaux d’intérieurs se dilatent dans l’imagination de celui qui les regarde comme ces fleurs japonaises qui, plongées dans l’eau, déploient une luxuriance insoupçonnable […] Accrochés dans ma maison, [ils] semblent en prolonger magiquement l’extension, si bien que ces pièces en miniature dans lesquelles je ne pénètre qu’en imagination finissent par être aussi réelles pour moi que de vraies pièces. C’est comme si s’ouvrait une porte secrète dans la pièce où je vis, et que je m’introduisais dans l’aile d’un palais abandonné, comme si j’avais une seconde maison aux plafonds envahis d’ombre, ne renvoyant plus aucune voix humaine. »

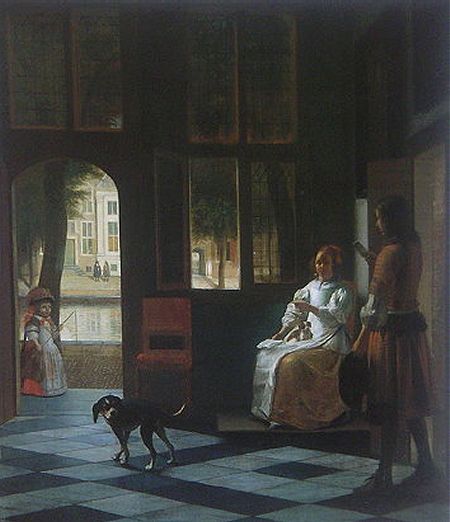

À propos de Pieter de Hooch, Praz parle encore d’une « discrète poésie de la présence de choses ». Elle irradie les quatre tableaux de ce contemporain de Vermeer qu’on est heureux d’avoir enfin pu contempler « en vrai » au Rijksmuseum, tant la lumière y joue un rôle essentiel, auquel aucune reproduction photographique ne rend parfaitement justice.

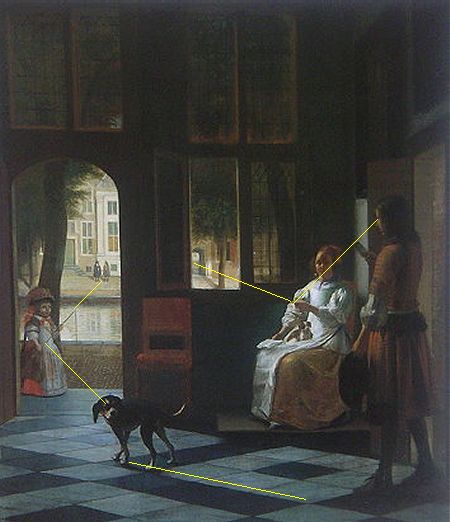

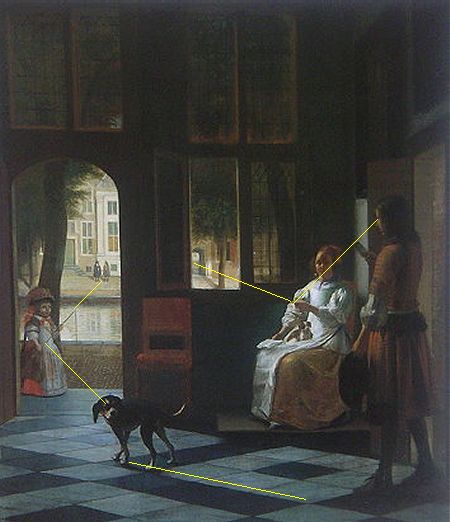

Dans ces scènes paisibles de la vie domestique, des personnages engagés dans une conversation voisinent avec d’autres au second plan, souvent des enfants, immobilisés dans l’attente. Mais c’est au décor, restitué avec une minutie fascinante, que le peintre accorde avant tout ses soins. La construction de l’espace par un échelonnement de plans successifs, les jeux nuancés d’ombre et de clarté opposant la pénombre des intérieurs à la lumière du dehors témoignent d’une maîtrise exceptionnelle de la profondeur de champ. Les pièces s’ouvrent sur d’autres pièces, les cadres sur d’autres cadres, l’embrasure d’une porte laisse entrevoir celle d’une fenêtre ou d’une autre porte donnant furtivement sur l’extérieur. L’espace clos du tableau se creuse de l’intérieur pour révéler un monde doté d’une profondeur insoupçonnée de prime abord. De Hooch y démontre au passage une science de la direction du regard du spectateur, qui se voit subtilement guidé vers les arrière-plans.

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, les lignes obliques du carrelage nous conduisent vers le chien (qui, la tête tournée vers nous, semble nous inviter à le suivre). Un instant arrêté dans sa marche, celui-ci nous guide à son tour vers la petite fille immobile au second plan dans l’embrasure d’une porte, dont la canne à pêche pointe vers le canal et sa rive opposée où conversent deux hommes. Un jeu analogue anime les figures situées à droite, depuis les yeux baissés du jeune homme debout jusqu’à la trouée d’un passage voûté visible sur l’autre rive — en passant par la lettre qu’il tient en main et la femme assise qui nous regarde elle aussi, et dont l’index pointé désigne la fenêtre.

Par déformation de spectateur contemporain, sans doute, et parce que ces tableaux sont autant d’arrêts sur image, il me semble enfin que l’art de Pieter de Hooch anticipe le modelage de la lumière et l’ordonnancement de l’espace propres à la mise en scène de cinéma. Murnau, par exemple, n’a pas méconnu l’emploi des embrasures de porte et des carrelages en damier pour augmenter la sensation de profondeur de l’espace.

Deux plans de Nosferatu.

1 Plusieurs d’entre eux sont reproduits dans son Histoire de la décoration d’intérieur. Philosophie de l’ameublement. Voir aussi le précieux catalogue de l’exposition de Boulogne-Billancourt Scènes d’intérieur. Aquarelles des collections Mario Praz et Chigi (Rennes, éditions Norma, 2002).

P.-S. Signalons aux heureux Parisiens qu’il leur reste une semaine pour visiter l’exposition de gouaches et d’aquarelles « Intérieurs romantiques » au Musée de la vie romantique — que j’aurai manquée à mon vif regret.

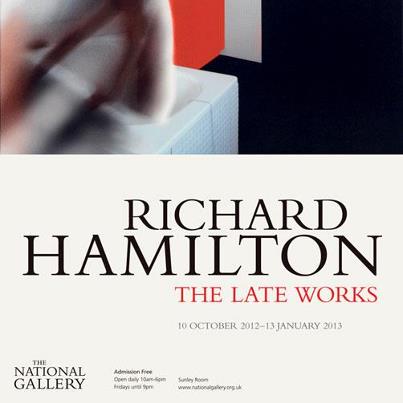

Richard Hamilton

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

Descending Nude

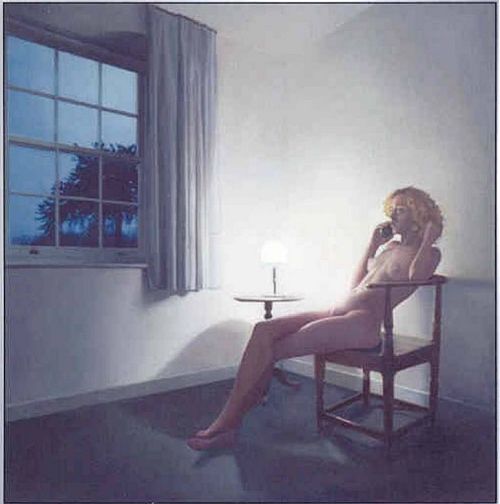

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

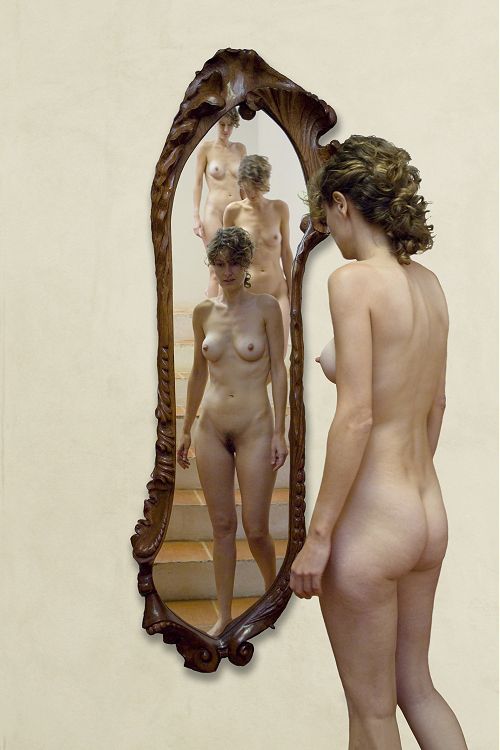

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

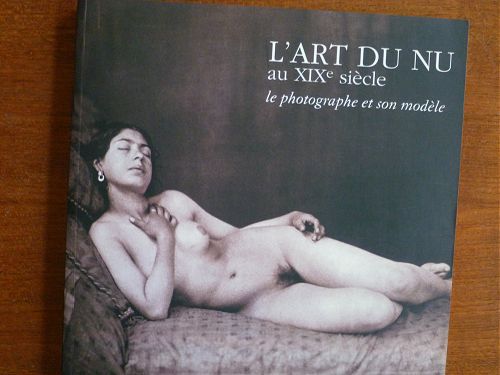

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de

Repérée avec retard grâce à la cérémonie des BAFTA, Twenty Twelve est sans doute la meilleure comédie à nous être parvenue récemment d’outre-Manche. Les Anglais sont passés maîtres au petit jeu qui consiste à mettre en fiction la réalité immédiatement contemporaine. On se souvient de