Les historiens d’art vont au cinéma

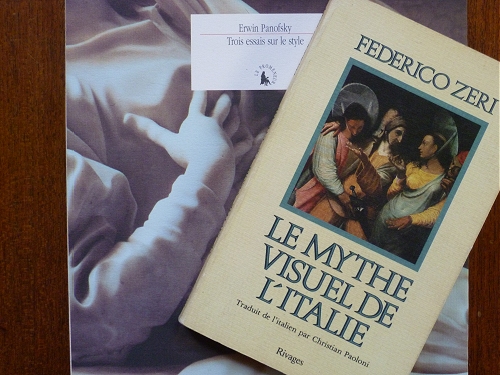

Il est toujours intéressant, le regard de l’historien d’art sur le septième art, sa manière d’établir des connexions entre peinture et cinéma, de mettre au jour des continuités souterraines là où le discours critique privilégie souvent les ruptures. L’extrait, ci-dessous, d’un essai de Federico Zeri que je me promettais depuis longtemps de lire en donne un bon exemple. Mais je songe aussi au passionnant essai précurseur de Panofsky, « Style et matière du septième art » (1936 ; version augmentée en 1947).

En un temps où le cinéma était encore, pour bien des intellectuels, ce « divertissement d’ilote » que fustigeait Georges Duhamel, il est exceptionnel de voir un érudit d’une telle trempe traiter le sujet avec une intelligence et une compétence qui sentent la fréquentation assidue des salles obscures par un spectateur ne boudant pas son plaisir. Non seulement place-t-il avec vingt ans d’avance Buster Keaton sur le même pied qu’Eisenstein, mais il fait l’éloge des Marx Brothers, de Betty Boop et du slapstick, adopte d’emblée le cinéma parlant (position là encore novatrice en son temps, y compris dans le cercle des cinéphiles qui voyaient dans l’arrivée du parlant une décadence, un abâtardissement de la « pureté » du muet) et défend — à l’inverse des philosophes de l’école de Francfort — la nature commerciale du cinéma, en rappelant qu’elle fut la règle plutôt que l’exception dans l’histoire de l’art. Au passage, cet aphorisme savoureux : « S’il est vrai que l’art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l’art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. » En bon iconologue, Panofsky est naturellement attentif au primat de la mise en scène (composition des plans, ordonnancement de l’espace) et propose au passage des rapprochements inattendus, par exemple lorsqu’il convoque les gravures de Dürer pour éclairer la relation organique entre le jeu des comédiens et le procédé cinématographique.

« Style et matière du septième art » a été publié en français dans Cinéma : théorie, lecture (coord. Dominique Noguez, Klincksieck, 1973) et dans Trois Essais sur le style (Le Promeneur, 1996), où il voisine avec deux essais tout aussi remarquables, « Qu’est-ce que le baroque ? » et « les Antécédents idéologiques de la calendre Rolls Royce ».

La description de l’Italie et des Italiens selon des critères objectifs n’a pas disparu toutefois ; son lieu d’expression n’est plus la peinture, mais le cinéma, le passage de l’un à l’autre ayant suivi un processus dont il est encore difficile de cerner les étapes. Les aspects essentiels de ce qu’on a appelé le néoréalisme au cinéma sont définis dans les Amants diaboliques de Luchino Visconti (1942), plus encore que dans La terre tremble (1948). Dans cet archétype, le répertoire des personnages, des cadrages, des choix topographiques et des plans, plonge ses racines dans un riche humus de culture figurative, où la France filmée par Jean Renoir et peinte par les impressionnistes et les post-impressionistes se mêle à l’Italie des peintres naturalistes du XIXe siècle. Toutefois, il s’agit là d’une enquête qui n’a pas encore été menée par la critique d’art ; et l’épisode suivant, qui prend naissance chez Visconti, dans sa manière de percevoir l’Italie à travers le cinéma, se déroule sous nos yeux, avec une telle richesse et une telle variété qu’on peut considérer le cinéma comme l’art majeur de notre époque, tout comme le fut l’opéra à l’époque du romantisme et l’architecture au début de la Renaissance. Par ailleurs, si ce n’était une question de place, il y aurait lieu d’indiquer ici les divers liens entre la peinture naturaliste et vériste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et de nombreuses images du paysage italien que l’on doit à Michelangelo Antonioni, à Pietro Germi, à Federico Fellini et à nombre d’autres metteurs en scène de premier plan ; sans oublier la reprise du style du Caravage qui apparaît dans Accatone de Pier Paolo Pasolini (1961). Qu’il suffise de souligner la continuité sans faille reliant le cinéma néoréaliste italien au réalisme qui a fleuri, en peinture, dans l’Italie laïque, socialiste, occupée à d’humbles tâches, à l’époque suivant le Risorgimento ; soulignons aussi combien la perception visuelle de l’Italie et des Italiens a trouvé dans le cinéma un média lui permettant d’être diffusée à l’échelle nationale et de toucher toutes les couches sociales, avec un rayon d’action totalement inédit dans un pays comme le nôtre. Cependant, l’historien ne manquera pas de relever que les premières lueurs, la préhistoire, pourrait-on dire, du cinéma italien — en 1910, environ — coïncident pratiquement avec l’époque du mouvement futuriste et avec le déclin du naturalisme en peinture. Elles coïncident aussi avec l’événement le plus important de ce siècle en matière de peinture, la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico […].

Federico Zeri, le Mythe visuel de l’Italie.

Traduction de Christian Paolini. Rivages, 1986.

Le titre original, pour être plus scolaire et moins vendeur, est plus exact : la Percezione visiva dell’Italia et degli Italiani nella storia delle pittura (1976).

Le dimanche de la vie

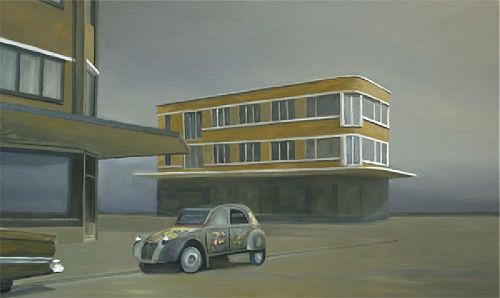

Mystère des hasards objectifs. Une curieuse chaîne de coïncidences infimes et de rencontres imprévues m’a conduit avant-hier à la galerie Venta, où sont exposées jusqu’au 28 octobre les toiles d’Henri Sarla. Je ne connaissais ni l’artiste ni la galerie. Celle-ci est située légèrement à l’écart de mes parcours habituels et il s’en est fallu d’un rien pour que, littéralement, je passe à côté (un rien : la décision subite, irraisonnée, d’emprunter exceptionnellement un itinéraire B plutôt que l’itinéraire A plus court et plus conforme à mes routines piétonnes, décision qui a mis en branle, comme la chute d’un domino sur un autre, la succession de hasards et de rencontres susdite). Ces circonstances improbables n’ont fait qu’ajouter à l’enchantement de la découverte.

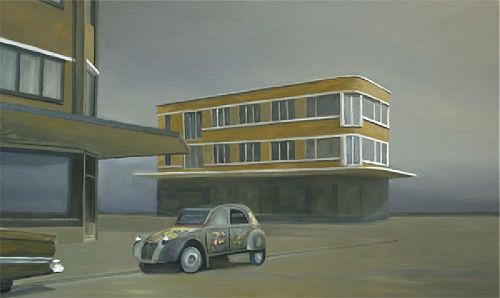

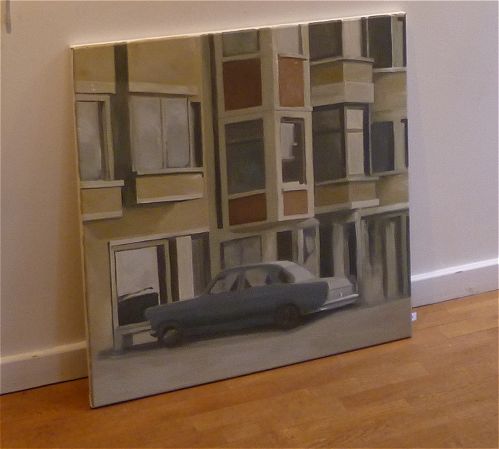

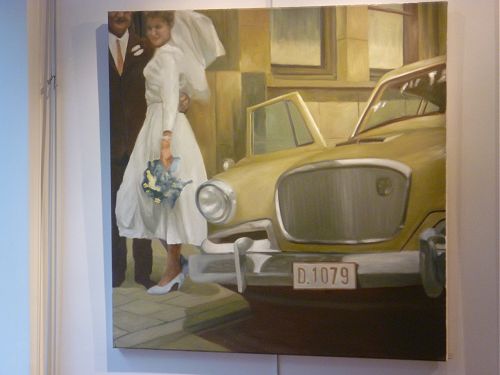

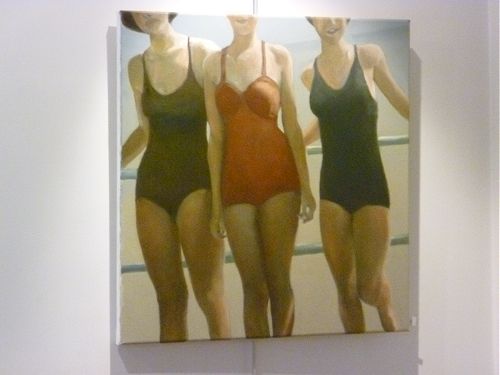

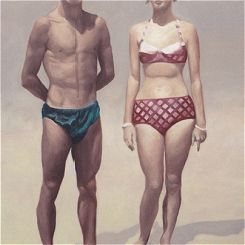

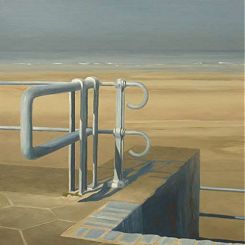

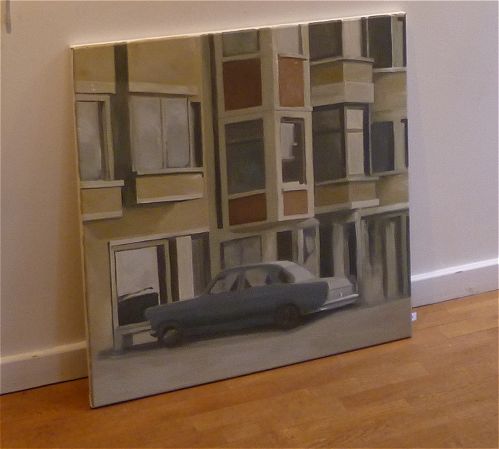

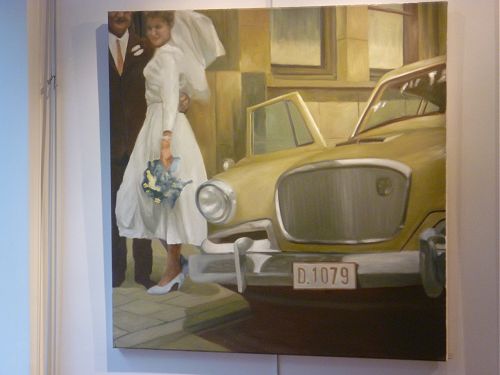

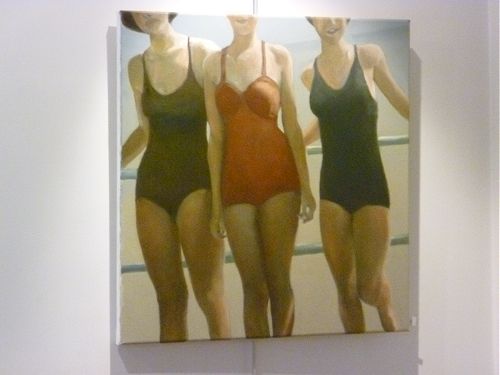

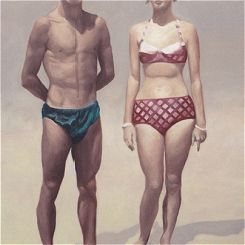

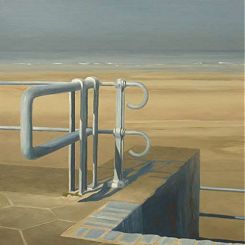

Henri Sarla n’est certes pas le premier à utiliser des photographies comme matériau de base d’un travail pictural, mais il en tire les éléments d’un univers singulier. Il a commencé par travailler à partir de photos de vacances à la mer puisées dans ses propres albums de famille, avant d’élargir sa cueillette à des photos de famille anonymes des années 1950-1960 trouvées dans les brocantes. Photos amateurs souvent floues ou mal cadrées, élues dirait-on à proportion de leur maladresse et de leur banalité. De la reproduction de ces clichés 1, il tire, plutôt qu’un effet hyper-réaliste, un effet d’irréalité, de vie immobile, de temps suspendu, sinon d’angoisse muette, dont la sidération douce — jeux de lumière et décadrages aidant — ne va pas sans rappeler le monde médusé d’Edward Hopper. Aussi inscrits soient-ils dans une époque précise (que connotent les architectures, la mode vestimentaire et ces voitures qu’on dirait stationnées là pour toujours), les mariages et les réunions de famille tristounettes, les souvenirs balnéaires et les espaces urbains désertés comme après la fin du monde sont moins, chez Sarla, des vecteurs de mémoire et de nostalgie que d’une étrangeté presque onirique.

1 Ou de leur recréation, puisqu’il semble que certaines toiles aient été composées en assemblant des éléments provenant de plusieurs photographies.

Espace Venta, 90 rue Hors-Château, 4000 Liège.

Espace Venta, 90 rue Hors-Château, 4000 Liège.

Hors exposition

Les petits livres

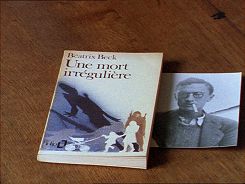

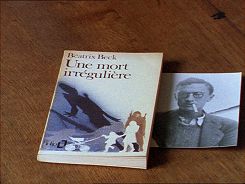

J’ai soixante-quinze ans, j’ai écrit dix-huit petits livres, et les diffuseurs m’ont dit que ce n’était pas bien que les livres soient courts, parce que les gens n’achètent jamais de livres pour les lire eux-mêmes, mais pour en faire des cadeaux, et on a l’air radin si on fait cadeau d’un petit livre.

Béatrix Beck.

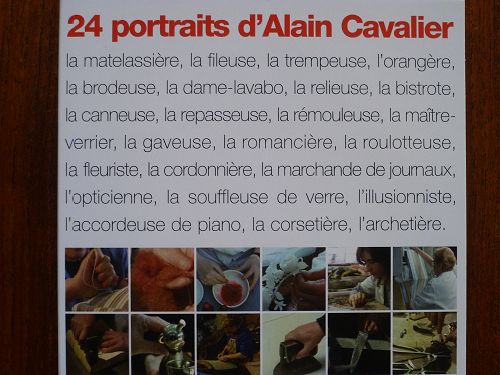

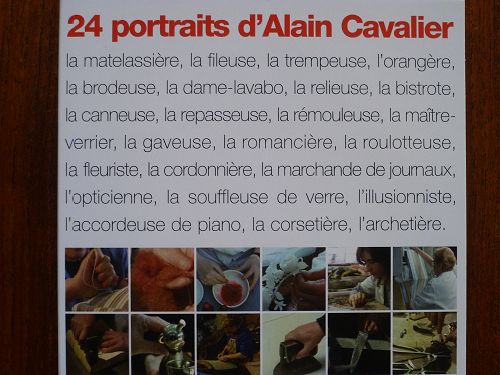

Portraits, 2e série, d’Alain Cavalier, « La romancière ».

Propos corroborés par une ancienne libraire de ma connaissance, qui se faisait régulièrement demander, lorsqu’elle recommandait un petit livre : « Vous n’avez rien de plus gros ? »

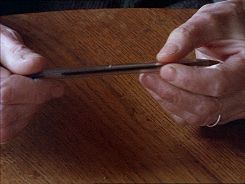

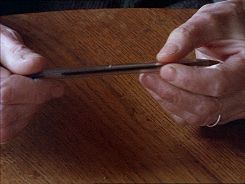

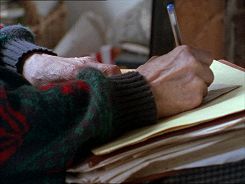

Découvrant enfin ces merveilleux Portraits, on est frappé de voir à quel point ils auront constitué, plus encore que Thérèse, un moment-charnière dans le cinéma de Cavalier en posant, à la façon de travaux d’approche, les premiers jalons d’une méthode et d’un style qui s’épanouiront des années plus tard avec la Rencontre, le Filmeur et leurs divers surgeons : même sens du détail concret et révélateur, même attention aux objets, aux visages et aux mains, même sûreté du cadrage, même emploi de la voix off « en direct ». Filmant — avec quelle justesse — le travail artisanal des autres, Cavalier réfléchit sur sa propre pratique, artisanale elle aussi, et certains de ses apartés rêvant un futur possible du cinéma anticipent de manière étonnante l’avènement des mini-caméras numériques.

Guitry père et fils

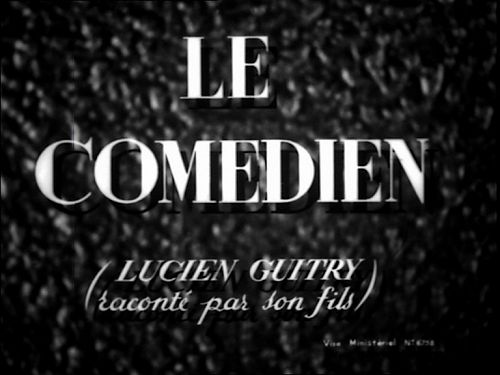

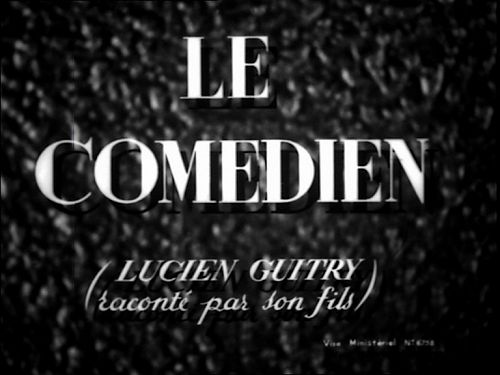

Guitry, cinéaste à la fois « archaïque » (théâtre filmé, grandeur de la France) et expérimental, n’a cessé d’inventer des dispositifs inédits pour mieux (se) jouer des faux-semblants de la représentation. On avait été emballé par le feu d’artifice pirandellien de Toâ, dans lequel une spectatrice interrompt continuellement une représentation théâtrale en prenant à partie les comédiens, avant de les rejoindre sur scène pour poursuivre la dispute avec son ex-amant. À certains égards, le Comédien est encore plus stupéfiant.

Il s’agit du premier film de Guitry tourné après la Deuxième Guerre, et tout se passe comme si, après ses déboires de la Libération, il avait ressenti le besoin de revenir à ses fondamentaux : l’amour du théâtre, la figure du père, Lucien, comédien illustre, célébré en son temps comme le plus grand de sa génération, l’émule masculin de Sarah Bernhardt. Comme toujours lorsqu’il raconte la vie d’un grand homme, le ton est à l’hagiographie. Aucune trace de la brouille qui les sépara durant treize ans. Quant à la mère, Renée Delmas, elle brille par son absence.

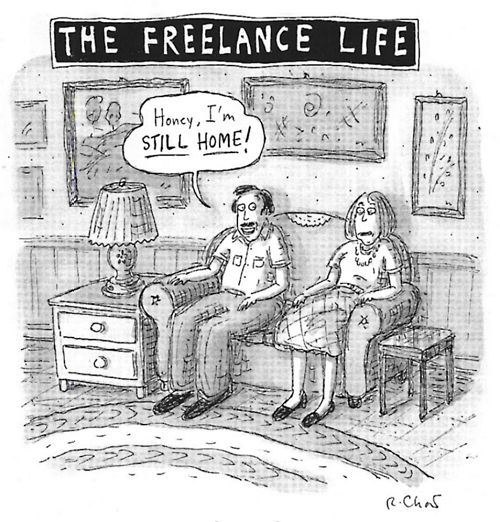

Ce à quoi on assiste en revanche, c’est à un condensé de mise en scène guitryesque, comme si, dans ce moment de retour réflexif sur son art, Guitry se récapitulait aussi comme cinéaste en emboîtant les uns dans les autres tous ses procédés de prédilection : du film-conférence à la narration omnisciente en voix off, sur le mode du Roman d’un tricheur — où le cinéaste-démiurge semble non seulement commenter mais commander l’action qu’il dispose sous nos yeux en une succession de saynètes —, en passant par le recours au document filmé, seul à même de conserver la trace vivante des grands artistes aimés, et dont Guitry avait compris, dès 1914, la puissance d’évocation : ce sont, dans le droit fil de Ceux de chez nous, les deux premiers plans du film, deux plans documentaires nous montrant le vrai Lucien Guitry au naturel. Il s’agit, commente Sacha, des seules images filmées de son père ; elles sont, dans leur qualité spectrale, très émouvantes.

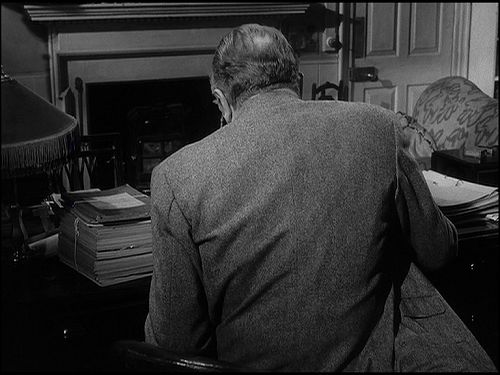

Lucien Guitry dans les deux premiers plans du Comédien.

Le plus ahurissant, toutefois, c’est le dispositif qui se met en place dans la dernière partie du film, et dont le décorticage ferait le bonheur d’un psychanalyste. Avec un aplomb imperturbable, par la magie simple de quelques champs-contrechamps, de panoramiques filés et de la direction des regards, Guitry joue à la fois son propre rôle et celui de son père, se dédouble en Lucien et en Sacha pour mieux se confondre avec ce dernier. Lequel des deux alors se réincarne en l’autre ? Dans Pasteur, tiré d’une pièce qu’il avait écrite pour son père, on ne savait trop si Sacha jouait Pasteur ou Lucien jouant Pasteur. Ce jeu de miroirs est élevé au carré dans le Comédien. Dans sa loge, Lucien Guitry montre à un journaliste comment, avec l’aide de postiches, il se fait la tête de Pasteur en prenant pour modèle une photo du savant accrochée au-dessus de son miroir. À la fin de la séance, la ressemblance est parfaite. Lucien explique alors avec malice que la photo en question n’est pas celle du savant mais un portrait de lui-même maquillé en Pasteur. Bon, mais dans la réalité du tournage du Comédien, cette photo est-elle une photo de Lucien en Pasteur ou une photo de Sacha s’étant fait la tête de Lucien dans le rôle de Pasteur ? On ne sait plus. Le fils est devenu le père en le phagocytant.

Champs et contrechamps. Le père et le fils, le père est le fils.

Dans le film, Sacha est toujours à gauche et Lucien à droite,

le premier filmé en plans plus larges, le second en plans plus rapprochés.

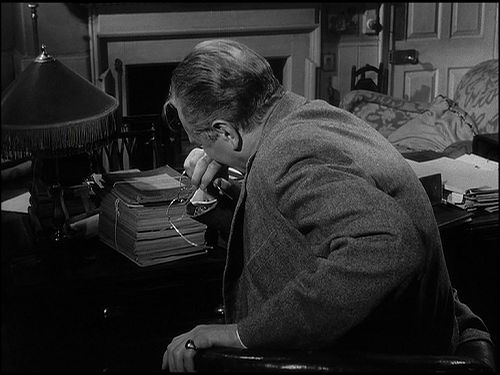

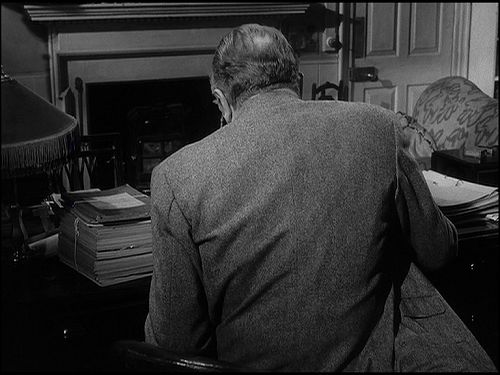

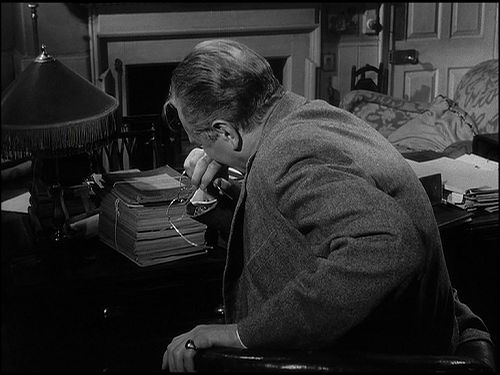

Chez Guitry, les conversations téléphoniques donnent toujours lieu

à de grands morceaux de bravoure. Dans le Comédien, c’est l’apothéose,

puisqu’on y voit Guitry se téléphoner à lui-même.

Lucien lance sa canne à Sacha qui l’attrape au vol. Métaphore du passage de témoin dans un film où le thème de la transmission est fondamental. C’est de son père que Lucien a hérité, dès l’enfance, le goût du théâtre. À treize ans, il rend visite à un vieux comédien pour lui demander des leçons. À la fin du film, le motif s’inverse : devenu lui-même un vieil homme, il encourage en coulisses un jeune garçon tenant un petit rôle dans la pièce qu’il interprète, et c’est comme s’il se revoyait au même âge.

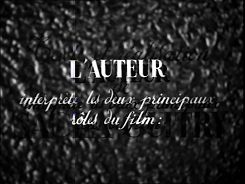

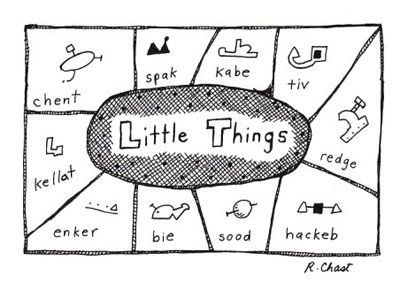

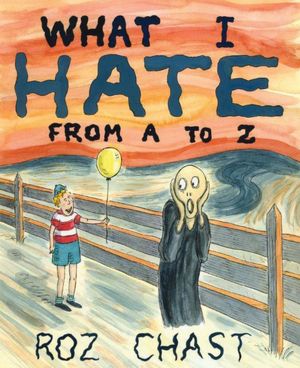

Roz Chast

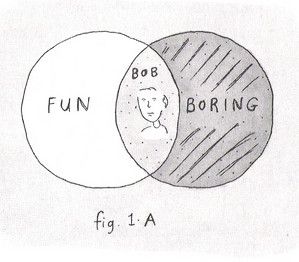

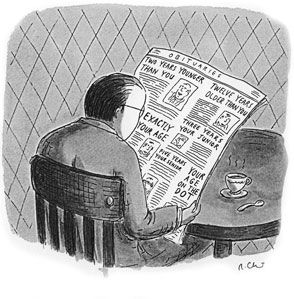

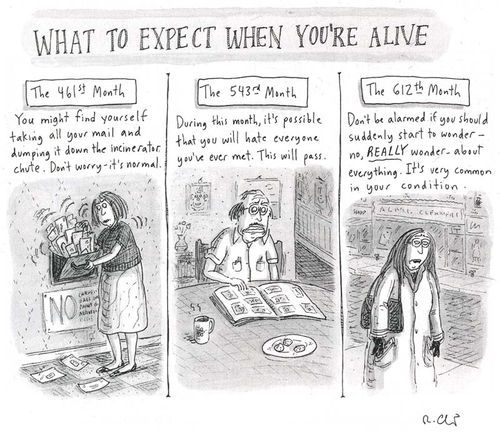

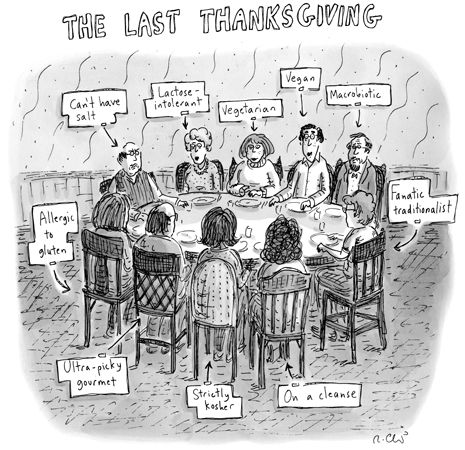

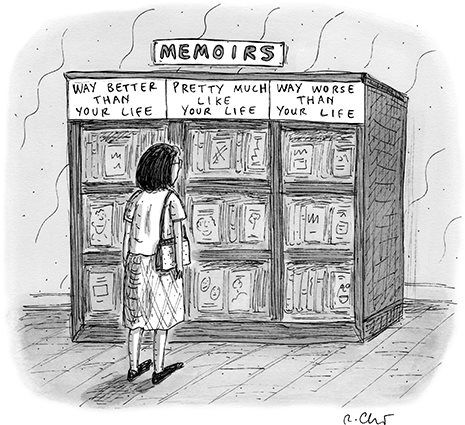

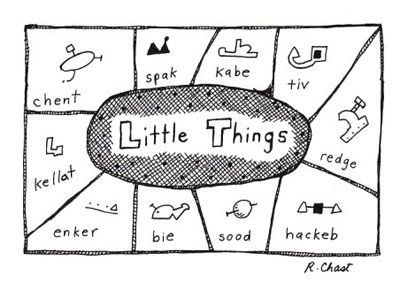

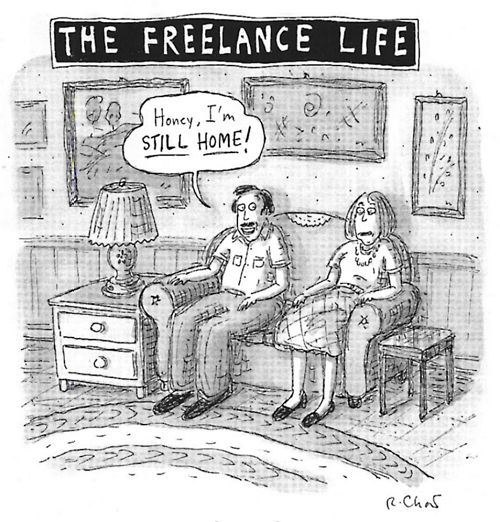

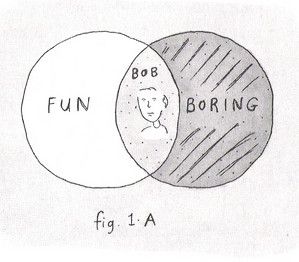

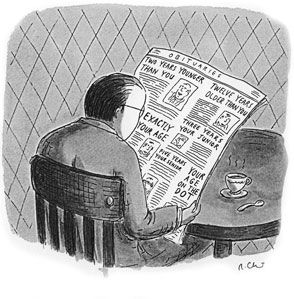

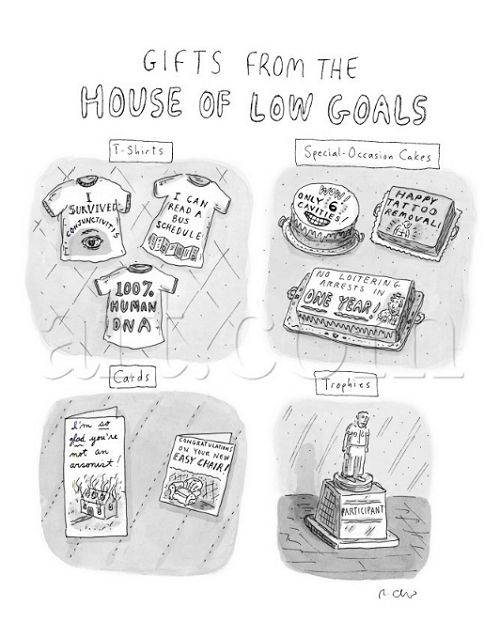

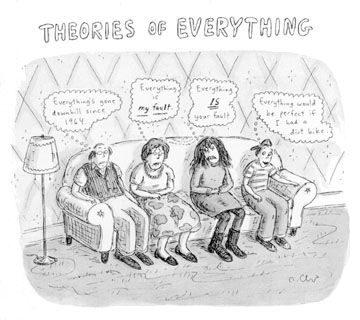

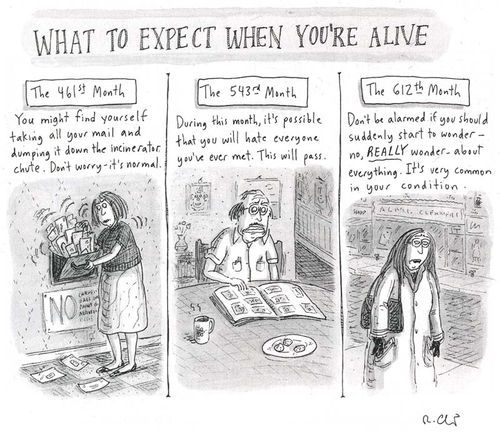

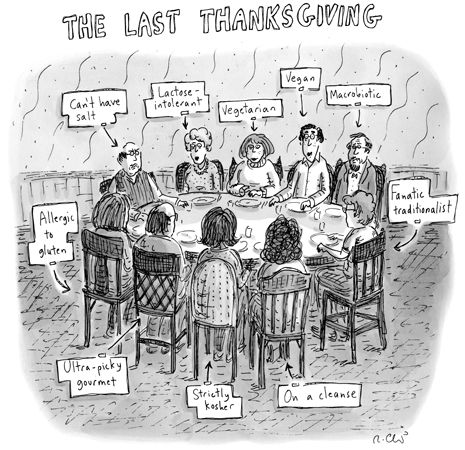

On découvre avec plaisir l’univers de Roz Chast, dessinatrice associée essentiellement au New Yorker. Son premier dessin publié, en 1978, a quelque chose de magrittien. Le décalage entre l’image et sa légende deviendra une constante de son travail.

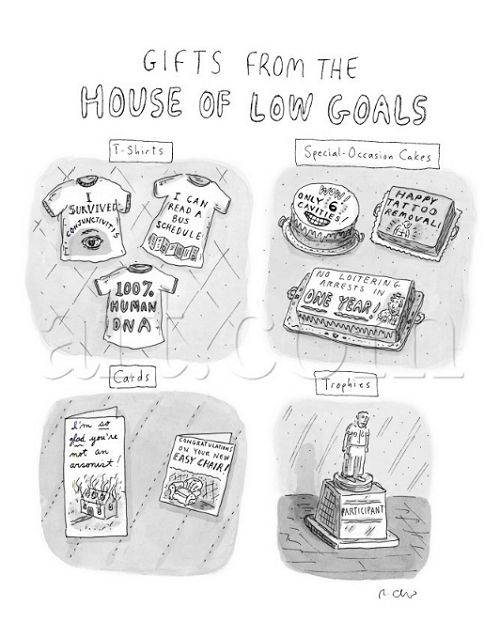

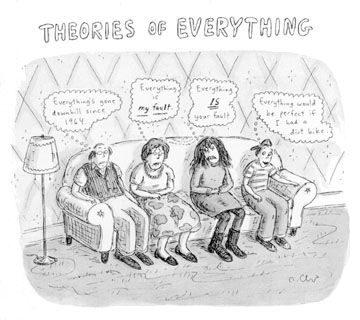

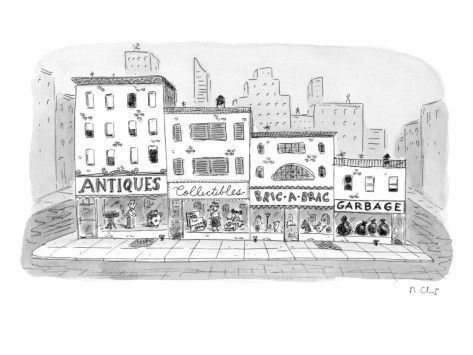

Dotée d’un sens de l’absurde très personnel, Chast a le chic pour épingler l’angoisse latente de la vie domestique et familiale, le complot des choses inanimées, les peurs enfantines qui subsistent à l’âge adulte, les névroses obsessionnelles et les phobies intimes, les pensées inavouables de tout un chacun. Plusieurs de ses cartoons revisitent la tradition picturale des conversation pieces et des scènes d’intérieur auxquelles elle infuse un malaise insidieux. Chast se singularise aussi par le rôle prépondérant que joue le texte dans ses dessins, avec un penchant prononcé pour les listes et l’énumération. De même qu’elle moque la prétention au savoir des diagrammes scientifiques et des statistiques saugrenues, elle aime parodier le langage figé de la réclame, des modes d’emploi, de la prose de magazine pour salles d’attente de dentiste, des cartes de vœux, des fiches de cuisine et des petites annonces pour en montrer la foncière inanité. Mais comme chez les plus grands, ses meilleurs dessins dépassent l’intention satirique pour atteindre une qualité d’inquiétante étrangeté.

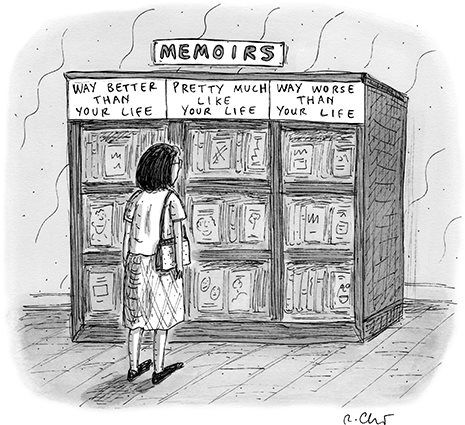

On aime particulièrement ses dessins consacrés au monde du livre.

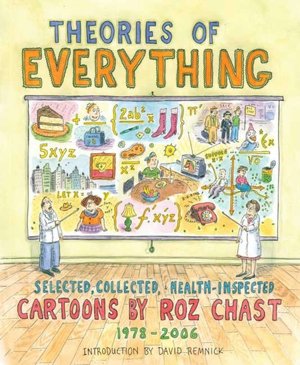

Roz Chast a publié plusieurs livres, dont un recueil anthologique, Theories of Everything (Bloomsbury). Comme les grands esprits se rencontrent, on peut visionner ici son entretien avec Steve Martin. Tous deux ont cosigné depuis un abécédaire.

L’homme qui pleure

Gertrud

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire bravement de face, en un plan fixe, frontal, comme Dreyer dans Gertrud (seul film, je l’avoue, de ce redoutable raseur qui m’ait profondément touché). Dans un salon de Copenhague, assis à côté de celle qui l’aima et qu’il aime encore, l’écrivain Gabriel Lidman interrompt sa pénible litanie de regrets parce qu’il n’en peut plus, qu’il n’a plus de mots. Son visage se tord assez laidement, tout son être se défait et il se met à pleurer douloureusement, interminablement. Le plan n’en finit pas et c’est ce qui le rend prenant, Dreyer affronte jusqu’au bout le ridicule tragique de la situation (et il y a toujours un imbécile pour ricaner dans la salle à ce moment-là, comme aux mélos de Sirk). Oui, ce spectacle est insupportable ; ce quinquagénaire corseté dans sa tenue de soirée couverte de médailles, ce pantin soudain brisé, dépouillé de son maintien social, est pitoyable mais il est aussi bouleversant, et la grandeur de Dreyer est de donner à ressentir tout cela en même temps.

The Browning Version

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire de dos, comme Anthony Asquith dans l’Ombre d’un homme (The Browning Version), que j’ai enfin vu sur le conseil insistant de BC (merci à lui, merci une fois encore à la Médiathèque), et c’est tout aussi poignant. Parce qu’Andrew Crocker-Harris, qui est la rétention faite homme, a encore le réflexe, au moment où, pour la première fois de sa vie peut-être, il se laisse submerger par l’émotion, de se détourner pour ne pas être vu en train de sangloter. Parce que Michael Redgrave — triomphe de l’underplaying — est stupéfiant dans le rôle de ce rigide et rigoriste professeur de lettres anciennes dont le caractère, la manière d’être suscitent autour de lui une antipathie unanime et irrémédiable. Parce qu’Asquith a senti qu’il devait nécessairement le filmer de trois-quarts dos pour saisir la vérité du personnage au moment où il s’effondre. Rarement plan aura vérifié à ce point le vieil adage selon lequel, dans une scène donnée, il n’y a qu’une seule place juste pour la caméra.

The Browning Version est un beau film parce qu’il va au bout de son pessimisme. La pièce de Terrence Rattigan, adaptée par ses soins, aborde un sujet rarement traité : la médiocrité n’exclut nullement l’intelligence, et la lucidité ne sert à rien. Moqué par ses élèves, méprisé par ses collègues, lâché par sa direction et cocufié par sa femme (dont on regrette que le portrait d’abord nuancé — elle aussi étouffe dans sa vie — vire assez vite au jugement moral univoque et misogyne), Crocker-Harris est atrocement conscient de l’échec radical de son existence, de ce qui se passe autour de lui et sur quoi il a choisi de fermer les yeux ; mais cette clairvoyance ne lui est d’aucun secours et ne changera rien à sa vie. Il ne peut que continuer à donner le change en préservant à tout prix les apparences de sa dignité, même si personne, à commencer par lui, n’est dupe.

Du coup, le penchant pour la grisaille, propre à un certain cinéma britannique des années 1950, loin de plomber le film, devient une qualité qui en sert parfaitement le propos. Les vertus solides du classicisme un peu raide d’Anthony Asquith, honnête artisan doublé d’un excellent directeur d’acteurs, ayant dans ses meilleurs jours de la finesse et du doigté, conviennent idéalement à la peinture du conformisme institutionnel et social au sein d’un lugubre collège anglais. On gardait un excellent souvenir de Pygmalion et de The Importance of Being Earnest. On est curieux de découvrir The Woman in Question (portrait de la victime d’un meurtre à travers cinq témoignages contradictoires), The Winslow Boy (tiré d’une autre pièce de Rattigan), et puis ses films muets qu’on dit plein d’invention visuelle (A Cottage in Dartmoor, Shocking Stars, Underground) et qui lui valurent en leur temps une réputation comparable à celle d’Hitchcock. David Mamet a tourné une très belle nouvelle adaptation de The Winslow Boy (1999). Au contraire, l’exécrable remake de The Browning Version par Mike Figgis (1994), où Albert Finney en fait des tonnes, est aussi emphatique qu’indigeste.

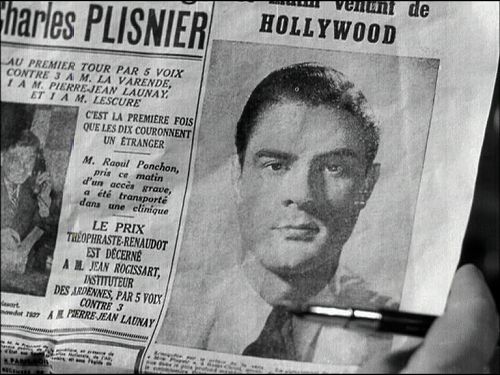

Plisnier, prix Goncourt chez Guitry

Guitry affectionnait à l’occasion les private jokes. Dans le merveilleux Bonne Chance!, le peintre qu’il interprète loge rue Albert-Willemetz — rue fictive du XXIe arrondissement (!), clin d’œil au librettiste et parolier fameux, ami fidèle auquel il dédiera son étrange dernier film, Les trois font la paire.

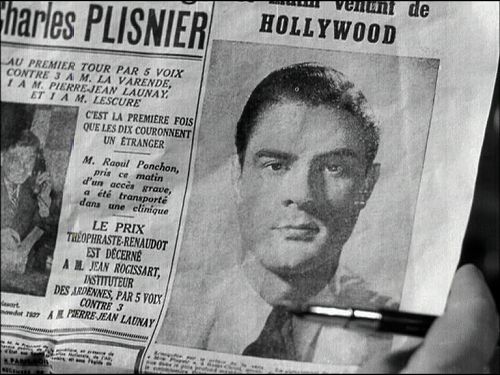

Le souvenir de ce plan m’est revenu en tête en revoyant Quadrille. Au début du film, Philippe de Morannes (Guitry) relit l’épreuve de la une du journal dont il est rédacteur en chef. Ce journal existait vraiment à l’époque, c’est Paris-Soir, comme nous l’apprend l’insert que voici, qui pique la curiosité.

Le journal est daté du 2 décembre 1937. Le tournage de Quadrille a débuté quelques jours plus tôt, le 30 novembre. On subodore que la une de Paris-Soir présentée dans le film est le fruit d’un montage. Dans la une véritable de l’édition du 2 décembre, on a inséré à droite une manchette fictive annonçant l’arrivée en France d’un des personnages du film, la vedette hollywoodienne Carl Herickson. Du coup, l’on s’interroge. Qu’est-ce qui a motivé le choix de cette une ? Simple fruit des circonstances ? Ou bien Guitry a-t-il spécialement tenu à employer cette une-là, avec la manchette consacrée à la remise du prix Goncourt à Charles Plisnier ? Et si oui, pour quelle raison ? S’agissait-il de suggérer discrètement l’intérêt de Morannes pour le monde littéraire ? (Plus tard dans le film, il annonce qu’il se rend à la réunion de l’Interallié.) Ou bien d’adresser, sur le mode du clin d’œil à Willemetz de Bonne Chance !, un coup de chapeau admiratif au nouvelliste de Faux Passeports ? Ces deux hypothèses ne s’excluant d’ailleurs pas. L’espace d’une seconde, je me suis même demandé si Guitry n’aurait pas compté, au sein du jury Goncourt, parmi les partisans de Plisnier. Supposition erronée : après vérification, il appert qu’il n’est entré à l’académie Goncourt que deux ans plus tard.

(Quant au choix même de Paris-Soir, on peut imaginer un échange publicitaire négocié avec la direction du journal, placement de produit avant la lettre. Cela paraît plausible. Paris-Soir, dont le tirage atteignait alors le chiffre impressionnant de 1 170 000 exemplaires, se singularisait notamment par ses méthodes accrocheuses, inspirées de la presse américaine, et par le recours à des collaborations prestigieuses d’écrivains : Cendrars, Kessel, Colette, Cocteau, Simenon, Mac Orlan, Saint-Exupéry, etc. On notera que les nouvelles pratiques de la presse, et la publicité entourant les stars de cinéma déjà victimes de la peoplelisation, opposée à l’aura des comédiens de théâtre, constituent l’un des sous-thèmes de Quadrille.)

Contrairement à d’autres pièces de Guitry, directement transportées de la scène à l’écran, Quadrille a fait l’objet d’un travail d’aération réfléchi, si judicieux qu’il en est presque invisible. L’exposition a été entièrement repensée et ventilée en trois lieux (dont un extérieur : le Bourget, où atterrit l’avion d’Herickson, aussitôt pris d’assaut par des chasseuses d’autographes en délire) ; certains dialogues ont été resserrés tandis que le ping-pong d’autres échanges se fait plus vif, avec un naturel plus familier ; des scènes faisant l’objet dans la pièce d’un récit après coup sont ici directement visualisées, etc. Si quelqu’un doutait encore de la fine intelligence qu’avait Guitry, en dépit de ses propres dénégations, de la différence entre théâtre et cinéma, et du soin avec lequel il repensait, en souplesse et sans ostentation, la mise en espace de ses pièces pour l’écran, une comparaison terme à terme de la pièce et du film suffirait à l’en convaincre — même si l’organisation de l’espace est ici moins éclatante que dans d’autres films de la même période (Quadrille reste le moins brillant de cette procession d’œuvres éblouissantes que Guitry enchaîne à une cadence invraisemblable entre 1935 et 1937 : dix films en deux ans, parmi lesquels Bonne Chance !, le Nouveau Testament, le Roman d’un tricheur, Mon père avait raison, Faisons un rêve et Désiré ; époque Jacqueline Delubac, époque la plus heureuse de son cinéma). Notre une de journal, pour revenir à elle, participe discrètement à la mise en film de la pièce : inscription subliminale d’un fragment de réel « extra-diégétique » (aïe donc) immédiatement contemporain du tournage du film, elle contribue à faire sortir les quatre personnages des espaces clos théâtraux où se déploit leur chassé-croisé amoureux (chambres et couloirs d’hôtel, loges de théâtre, bureaux et appartements) pour les faire entrer dans la temporalité, la réalité vécue des spectateurs.

Pour finir, on admirera l’humour involontaire de la manchette.

« C’est la première fois que les dix couronnent un étranger » (Plisnier fut en effet le premier Belge à recevoir le prix Goncourt) ; « M. Raoul Ponchon, pris ce matin d’un accès grave, a été transporté dans une clinique ».

Ceci est-il la conséquence de cela ?