Les chambres d’Alain Cavalier

La Rencontre (1996)

Le Filmeur (2005)

La Rencontre (1996) : chronique d’un amour naissant, filmée au jour le jour durant un an. Le Filmeur (2005) : florilège tiré de douze ans de journal filmé. Parmi les motifs qui circulent de l’un à l’autre film, on a élu celui des chambres pour des raisons d’affinités personnelles. On aurait pu en choisir bien d’autres. Les animaux: chiens, chats, oiseaux qu’on nourrit quotidiennement. Les voyages en train. Les fragments du corps humain. Les objets de tous les jours (clés, lunettes, chaussures), les fruits et les légumes, filmés à la fois dans leur être-là, leur présence irréfutable, et pour leur pouvoir métaphorique (une poire bien galbée, c’est un dos de femme ; un melon, c’est un ventre ; deux montres ou deux petits cailloux, c’est un couple amoureux). Les salles de bains d’hôtels et les toilettes de bistrots, objets de commentaires pince-sans-rire — car l’homme qui filme est aussi un homme qui parle, qui parle en filmant, et sa voix douce au grain inimitable, à la fois in et off, ses propos d’une acuité non dénuée d’humour comptent pour beaucoup dans la complicité qui se noue avec le spectateur.

Vous connaissez le parcours singulier d’Alain Cavalier. Comment il s’est progressivement désencombré de la lourde machinerie du cinématographe : scénarisation, quête harassante d’un financement, vedettes, équipe de tournage. Comment l’avènement des caméras numériques, au milieu des années 1990, représenta pour lui un moment-charnière qui permit à son cinéma de pleinement s’accomplir, en rendant tout d’un coup possible la réalisation d’un vieux rêve : interposer le moins de filtres, le moins de distance possible entre le désir et l’acte de filmer. La petite caméra qu’on emporte partout avec soi permet cela : le cinéma envisagé comme une pratique quotidienne, comme la musique pour un instrumentiste, la rapidité d’exécution, une proximité, une intimité immédiate entre le filmeur et ce qu’il filme (puis entre le film et son spectateur). Elle se fait quasiment prolongement de son corps, au même titre que sa main qui entre dans le champ pour nous présenter tel objet. Le regard du cinéaste devient en quelque sorte un regard tactile, un regard qui touche le réel autant qu’il le voit.

C’est ainsi que le journal filmé a pris tout naturellement chez Cavalier le relais du journal écrit : « J’ai mis longtemps à savoir une chose simple, dit-il dans le Filmeur. C’est que je ne supporte pas que ce que j’ai vu de touchant, ou de drôle, disparaisse. Alors, avant, je notais tout, hein [plan sur ses cahiers qu’il feuillette] ; et puis, maintenant, je filme. » Instants fugaces volés au quotidien avec une science du cadre imparable, capture de l’éphémère, chronique d’une vie de couple, curiosité toujours en éveil pour le monde et les gens, épiphanies minuscules (ce plan, très simple et très beau, d’une ombre qui s’efface sur le mur quand passe un nuage) : la saisie de ces petits bonheurs de l’infra-ordinaire prend par moments une allure obsessionnelle (dans une scène du Filmeur, la compagne de Cavalier, réveillée en sursaut par un cauchemar, découvre qu’il la filmait dans son sommeil. « Tu m’as fait peur ! Arrête ! » Cavalier a choisi loyalement de montrer ce moment). Elle a aussi son revers d’angoisse : hantise du vieillissement, de la déchéance inéluctable des corps, de la disparition de toute chose, de la mort, qui se traduit par des plans récurrents de fruits en décomposition, de cadavres d’animaux. Cette hantise culmine dans la frontalité inconfortable avec laquelle Cavalier se mesure à l’infilmable : le corps de son père sur son lit de mort — plans quasiment insoutenables —, son propre visage provisoirement défiguré par trois opérations au nez (« Dr Jekyll… et Mr Hyde », commente-t-il drôlement en présentant successivement à la caméra son « beau profil » et son profil tuméfié, couturé de points de suture). Montrer l’immontrable, c’est la « corne de taureau » (pour parler comme Leiris) du cinéma de Cavalier, sa part de risque, ce par quoi son projet engage quelque chose de radical, mais d’une radicalité calme, dénuée de pose et d’effets de manche. Ce qui fait que le jeu vaut la chandelle et que l’expérience du filmeur, aussi intime soit-elle, devient communicable à autrui.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

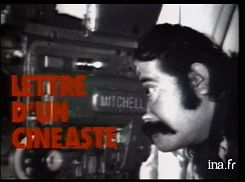

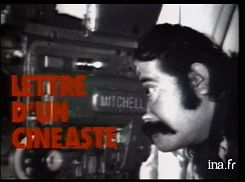

À cet ensemble, il faudrait sans doute ajouter Irène que je n’ai pas encore vu, et la belle Lettre d’un cinéaste, disponible sur l’excellent coffret anthologique de l’émission Cinéma, cinémas édité par l’INA.

Black Books

Les librairies d’occasion sont des lieux si photogéniques et si riches en anecdotes et en personnages excentriques qu’on s’étonne qu’elles aient si peu tenté romanciers et cinéastes. En littérature, elles ont principalement inspiré des auteurs de polars. On songe au premier chef à Lawrence Block et à son sympathique personnage de bouquiniste-cambrioleur, Bernie Rhodenbarr, héros d’une dizaine de romans. Il y a aussi John Dunning et son Destinataire inconnu, premier et seul roman traduit en français d’un cycle de cinq polars mettant en scène un flic reconverti dans le commerce de livres d’occasion, ouvrage honnêtement charpenté et plein d’aperçus intéressants sur la bibliophilie américaine contemporaine (Dunning est lui-même bouquiniste à Denver).

Au cinéma, on garde un souvenir agréable d’un astucieux film d’épouvante de Tibor Takács, Lectures diaboliques (I, Madman, 1989), qui exploitait au mieux le décor d’une grande librairie d’occasion et son potentiel inquiétant. Si ma mémoire est bonne, une horrible créature y sortait en chair et en os des pages d’un livre maudit (hello, Lovecraft) pour répandre la terreur. Mise à mort à la fin du film, elle se transformait non pas en poussière, à la façon d’un vampire surpris par la lumière du jour, mais en une volée de feuillets imprimés que dispersait le vent (superbe idée, fort bien visualisée).

Honneur, donc, à Black Books (2000-2004), sitcom coécrite par Graham Linehan (Father Ted) et le comédien Dylan Moran, qui constitue à ma connaissance la seule incursion du petit écran dans le monde interlope de la bouquinerie. Bordélique, cradingue, hirsute, paresseux, soiffard, misanthrope et mal embouché, Bernard Black (Moran) est ce type de bouquiniste (on en a tous connu) dont on se demande par quel miracle il survit, vu qu’il conçoit sa librairie comme une extension de sa bibliothèque personnelle plutôt que comme un commerce ; comprenez qu’il adore la lecture mais déteste les clients, qu’il passe son temps à rembarrer ou à mettre à la porte. (L’affichette réversible posée contre la porte vitrée de son commerce porte le mot « closed » sur ses deux faces.) Sa vie sentimentale est aussi calamiteuse que celle de sa meilleure amie, Fran (Tamsin Greig), elle aussi très portée sur la bouteille, et qui tient la boutique de babioles voisine. Le troisième comparse de l’affaire, Manny, est un comptable ahuri, embauché par erreur par Bernard sous l’emprise de la boisson (l’excellent Bill Bailey, qu’on avait découvert dans QI, le gouleyant quiz comedy show de Stephen Fry). Inégale, joyeusement barrée et d’un réjouissant mauvais esprit, Black Books possède cette qualité des meilleures sitcoms anglaises de rendre attachants des personnages infréquentables sans recours facile au sentimentalisme, et de marier peinture sans aigreur des aléas triviaux et des mesquineries de l’existence, idiotie délibérée et délire nonsensique. Les deux premières saisons ont fait l’objet d’une édition DVD en France (avec sous-titres français). La troisième saison est disponible uniquement en Angleterre (avec sous-titres anglais).

Un exercice formel

Tinker, Tailor, Soldier, Spy de Tomas Alfredson. Le projet d’une nouvelle adaptation de la Taupe de Le Carré ne pouvait qu’exciter la curiosité, et voilà bien un film dont on aurait aimé sortir enthousiaste. Naguère, il avait fallu sept heures à la BBC, dans une remarquable mini-série, pour lui rendre justice. Comment les scénaristes du film (Bridget O’Connor et Peter Straughan) parviendraient-ils à comprimer en deux heures une matière romanesque aussi dense et enchevêtrée ? Réponse : ils n’ont conservé que l’écorce du roman, au détriment de la pulpe. L’écorce, c’est-à-dire la trame narrative (un vieil espion à la retraite est rappelé en mission officieuse pour débusquer une taupe soviétique implantée au sommet des services secrets britanniques), transposée avec fidélité, encore que condensée de manière parfois si arbitrairement elliptique qu’elle doit être à peu près impénétrable à qui n’a pas lu le roman (certains nœuds cruciaux de l’intrigue deviennent quasiment imperceptibles). Visuellement séduisant dans son abstraction et ses jeux de surface, le film se laisse agréablement voir en tant que pur exercice formel, mais demeure extérieur à son sujet. En témoigne par exemple la direction artistique soignée, qui s’applique à créer un lourd climat de mystère, mais relève d’un simple habillage, curieusement déshistoricisé, décontextualisé : on ne sent pas l’époque, l’ambiance de la guerre froide (contrairement à ce qui se passait dans la série BBC) ; c’est Smiley en Syldavie. De même, la caractérisation des personnages se limite à peu de choses près à leur trogne (excellent casting), mais ils n’ont aucune épaisseur: pas de background, à peine un passé qui les taraude. Or, chez Le Carré, la trahison d’État s’entremêle à un écheveau de trahisons personnelles dont la psychanalyse est flagrante (lire Un pur espion) : trahison conjugale, trahison surtout d’une amitié. Vie d’espion, vie privée et appartenance de classe (dont on sait l’importance dans la vie sociale et professionnelle britannique) inextricablement mêlées ; personnages pris au piège de leurs propres mensonges, la condition d’espion devenant la métaphore de la condition humaine : c’est là le nœud du roman, et le cher sujet de Le Carré, obstinément malaxé de livre en livre. Tout cela, qui était patiemment restitué par la série BBC, passe à la trappe dans le film.

A free replay

Il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une lecture onirique de la deuxième partie de Vertigo. […] Toute [cette] seconde partie ne serait alors qu’un délire, et le double du double s’y révélerait enfin : on nous a fait croire que la première partie était la vérité, puis qu’elle était le mensonge d’un esprit pervers — mais si, en fin de compte, c’était bien la première qui était véridique, et la seconde le mensonge d’un esprit malade ? […]

Qu’on adopte ou non la version onirique, le pouvoir de ce film tant méconnu est devenu un lieu commun. Preuve que l’idée de revivre un amour perdu touche n’importe quel cœur humain, quoi qu’il en dise ou laisse paraître. « You’re my second chance ! » crie Scottie traînant Judy dans l’escalier de la tour. Personne ici n’a plus envie de prendre ces mots au sens premier du vertige surmonté : il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. On ne ressuscite pas les morts, on ne dévisage pas Eurydice. Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. Qu’est-ce que nous proposent les jeux vidéo, qui en disent plus sur nos inconscients que les œuvres complètes de Lacan ? Pas l’argent ni la gloire : une nouvelle partie. La possibilité de recommencer à jouer. « Une seconde chance ». A free replay.

Chris Marker, A free replay (notes sur Vertigo)

Positif no 400, « Le cinéma vu par les cinéastes », juin 1994

En ligne en traduction anglaise ici.

« Il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. […] Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. » Relisant ce texte magnifique, on ne sait plus par moments si Marker nous parle du film d’Hitchcock ou bien… de la Jetée — à moins que ce ne soit de l’Invention de Morel, roman pour lequel il professait une grande admiration. Monteur hors pair, Marker était passé maître dans l’art de ces connexions inattendues et révélatrices entre les images, dont il n’a cessé d’interroger les puissances et les limites ; et c’est ainsi que les siennes continuent à résonner en nous, sur le mode d’une conversation ininterrompue. Une seconde vie, a free replay, indeed.

Vertigo et la Jetée

Le cimetière

La coupe de sequoia

Les fleurs, le chignon et le reflet du visage dans le miroir

Le sourire du chat

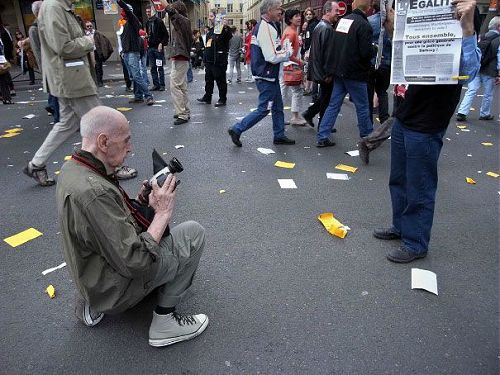

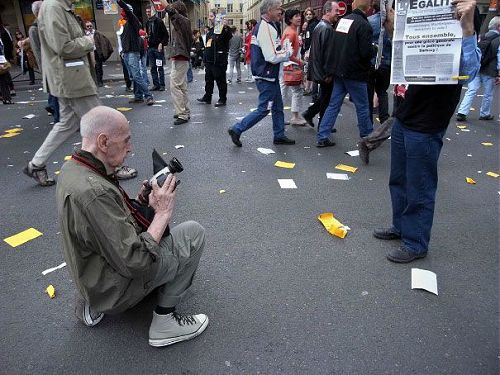

Chris Marker sur le boulevard Saint-Michel, près des Thermes, le 1er mai 2009

Photo empruntée au blog de Charles Tatum

Globe-trotter, cinéaste et photographe, pionnier du multimédia et grand amoureux des chats, Christian François Bouche-Villeneuve collectionna les pseudonymes (Chris Marker, Boris Villeneuve, Fritz Markassin, Jacopo Berenizi, Sergei Murasaki sur Second Life et enfin Kosinski, avatar sous lequel il semait de petits films sur Youtube) et les lieux de naissance (Neuilly-sur-Seine, Ulan Bator, Belleville ou L’Île-aux-Moines) ; inventa des formes inclassables, entre carnet de bord, documentaire et film-essai, pour mieux interroger le vertige du Temps, l’Histoire et la mémoire. Ses films et ses multiples interventions discrètes, à force d’ausculter le monde, ont fini par dessiner le plus captivant des autoportraits. On voudrait rappeler qu’il fut aussi écrivain (un roman, le Cœur net, paru en 1949, un essai sur Giraudoux dans la collection « Écrivains de toujours »), traducteur (de onze ouvrages, parmi lesquels la Quadrature du sexe de notre cher James Thurber) et éditeur au Seuil où il créa la collection de livres de voyages « Petite Planète », dont il signa le troisième volume, Italie, sous le pseudonyme de Paul Lechat.

J’ai été particulièrement ému par la photo publiée par Charles Tatum et reproduite ci-dessus, nous montrant un jeune homme de quatre-vingt-sept ans à la curiosité intacte, continuant à faire son boulot de filmeur. Et j’ai relu avec grand intérêt un des rares entretiens avec Marker que Libération a eu la bonne idée de remettre en ligne. On y verra notamment qu’il fut l’un des premiers cinéastes en France, avec Alain Resnais, à prendre au sérieux les séries télévisées où s’est réfugié un savoir-faire qui a globalement déserté le cinéma de consommation courante : « Là il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu des acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part, et surtout pas à Hollywood. » Ces propos datent de 2003. Dans le même journal, on pourra lire de bons papiers de Gérard Lefort, Julien Gester et Olivier Séguret, Anne Diatkine et derechef Olivier Séguret.

James Frazer Stirling

Jusqu’au 14 octobre, intéressante exposition James Frazer Stirling (1926-1992) au Centre canadien d’architecture, qui s’est porté acquéreur de son fonds d’archives. Frazer s’employa à repenser le canon moderniste avec un emploi inventif des matériaux et un grand souci de l’environnement où venaient s’insérer ses édifices : ensembles d’habitations, sièges sociaux d’entreprises, musées, bibliothèques, résidences d’étudiants et facultés universitaires. L’exposition, fort bien scénographiée, présente des plans, croquis, maquettes et divers autres documents ; les carnets d’observation des oiseaux de Stirling (c’était un passionné d’ornithologie) ; une partie de sa photothèque (il ne se promenait jamais sans son appareil photo dans le but de se constituer un vaste répertoire iconographique de l’architecture moderne et vernaculaire, où il puisait librement son inspiration). On a aimé, notamment, la maquette de son projet pour la Bibliothèque nationale de France, conçue comme une cité miniature inspirée des architectes des Lumières, Étienne-Louis Boullée au premier chef. On regrette, à le découvrir, qu’il n’ait pas été retenu, plutôt que le triste projet de Dominique Perrault.

Fantômes de Ruiz

Je viens de découvrir qu’on peut visionner sur le site de l’INA la « lettre d’un cinéaste » réalisée par Raoul Ruiz pour Cinéma, Cinémas (et malheureusement non reprise dans le coffret anthologique de quatre DVD consacré à cette épatante émission). Elle s’intitule de très borgésienne manière le Retour d’un amateur de bibliothèques. Un clic et vous y êtes (et l’on est ému d’entendre la voix de Michel Boujut en préambule).

À la fin de 1982, Ruiz retourne au Chili pour la première fois depuis son départ en 1974, après le coup d’État de Pinochet. N’importe qui d’autre en aurait tiré un couplet convenu sur l’exil et le retour au pays natal. Pas Ruiz évidemment, qui semble même prendre un plaisir moqueur à parodier la forme du reportage autobiographique/travelogue/film d’enquête, narré en voix off et tourné en Super-8 tremblotant. Le Chili qu’il donne à voir est un pays fantôme, à la fois familier et méconnaissable ; et le contexte socio-politique demeure le sous-texte d’un film qui préfère atteindre une vérité documentaire par le détour d’une fiction labyrinthique. S’y mêlent inextricablement des bibliothèques et des enfances parallèles, des chansons populaires, des références apocryphes à la culture maya, des spéculations nées des songes (à moins que ce ne soit le contraire, on ne sait plus). Tout le film s’ordonne autour du motif polysémique de l’absence — c’est-à-dire aussi bien l’oubli du passé et les paramnésies que l’absence des morts, des disparus, des victimes de la dictature. Le narrateur, retrouvant sa bibliothèque1, y constate l’absence d’un livre essentiel à la compréhension du « mystère de la nuit du 10 au septembre 1973 » (soit la nuit du coup d’État). Et la disparition de ce livre à couverture rose explique de manière irréfutable que cette même couleur se soit désormais absentée des paysages chiliens. Lancé à la recherche de son livre perdu, le narrateur va multiplier les rencontres improbables, retrouver des amis fantômes, un ivrogne dont seule tremble la main droite, un professeur ayant inventé une méthode infaillible pour expliquer visuellement le problème de l’inflation, un libraire délirant qui doit lire les sous-titres français de ses propres propos pour pouvoir les énoncer dans sa langue maternelle. Labyrinthes du songe, vertige, fantômes, humour et parodie : le Retour d’un amateur de bibliothèques est, en quatorze minutes, un condensé de poétique ruizienne.

1 Sa troisième, précise-t-il : « Sachez que de l’immense ville laissée par les Mayas je n’ai retenu que l’habitude de me refaire une bibliothèque tous les cinq ans. Plus mes bibliothèques sont nombreuses, plus elles sont égales à elles-mêmes. »

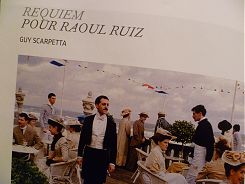

Positif et Raoul Ruiz, c’est une longue histoire. Ado Kyrou et Louis Seguin repèrent Trois Tristes Tigres en 1969 au festival de Locarno. Premier entretien en 1971 (le tout premier dans une revue française), que suivront bien d’autres rencontres et dossiers.

Il plane donc un parfum de mélancolie sur l’ensemble post-mortem que lui consacre la revue dans son numéro de janvier. Guy Scarpetta, qui a fréquemment écrit sur le cinéaste dans ces colonnes (tout récemment, une critique remarquable de Mystères de Lisbonne) ouvre le bal avec un beau texte qui entremêle souvenirs et éléments d’analyse, en esquissant au passage une classification du baroque au cinéma. Suivent des articles d’Alain Masson et de Michel Chion qui donnent du grain à moudre, la transcription d’un entretien radiophonique consacré à Trois Vies et une seule mort, des notes d’intention de Ruiz sur trois films (les Âmes fortes, Ce jour-là, la Recta Provincia), un témoignage du producteur François Margolin, un compte rendu de l’Esprit de l’escalier, autobiographie fictive que Ruiz avait terminée peu avant sa mort et qui vient de paraître chez Fayard.

Enfant, racontait-il, il passait des après-midis entières dans un cinéma chilien où l’on projetait à la suite trois ou quatre films de série B. Il lui arrivait de s’endormir pendant un western, et de se réveiller alors que le film suivant avait commencé, un thriller, ou une histoire de pirates — mais c’étaient les mêmes acteurs… D’où, disait-il, une étrange impression de magie, de métamorphose. Il en avait tiré une maxime qui fonctionnait pour lui comme un principe de création : « S’endormir dans un film et se réveiller dans un autre. »

Mais j’imagine qu’il y avait dans cette anecdote (où je voyais quelque chose comme le mythe d’origine ou la scène primitive de son esthétique) une dimension supplémentaire : la source, peut-être, de son goût pour les ingrédients du cinéma populaire, fût-il le plus kitsch, qu’il est toujours possible de transfigurer, de détourner, à simplement se faire télescoper les codes.

Raoul Ruiz, très drôle, à une terrasse de café, me désignant avec certitude, parmi les passants, ceux qui étaient des fantômes (dont certains, assurait-il, n’en étaient pas moins « gentils »)… Au fond, tout le cinéma, pour lui, était une affaire de revenants, et chaque personnage, par définition, avait quelque chose de spectral.

Guy Scarpetta, Requiem pour Raoul Ruiz

Positif no 611, janvier 2012

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.

La Rencontre et le Filmeur sont disponibles dans un coffret DVD édité par Pyramide, Intégrale autobiographique d’Alain Cavalier. On y trouvera aussi Ce répondeur ne prend pas de message (1978), qui est sans doute le film le plus extrême qu’on ait jamais tourné sur la dépression. Argument : à la suite d’un drame personnel, un homme (Cavalier), la tête entièrement bandée comme l’homme invisible, se claquemure dans son appartement qu’il entreprend, avec une sorte de rage méthodique, de repeindre entièrement en noir. Il termine par les carreaux des fenêtres, qu’il recouvre de peinture noire également. Le noir envahit tout ; fin du film. C’est très oppressant, et en même temps curieusement libérateur.