Du fichage au flicage

Naomi Watts, Leonardo DiCaprio et le fichier de la bibliothèque du Congrès

dans J. Edgar de Clint Eastwood

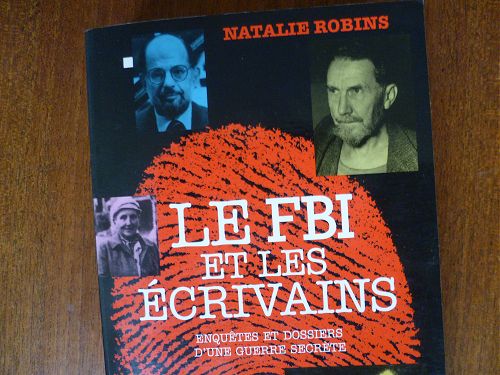

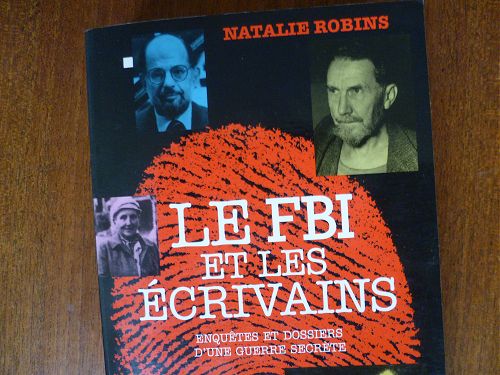

Le film décevant de Clint Eastwood m’aura au moins appris un fait que confirme Natalie Robbins dans le FBI et les écrivains, dont la lecture s’annonce passionnante : à savoir que John Edgar Hoover avait calqué le système d’indexation tentaculaire des dossiers du FBI sur le catalogue de la bibliothèque du Congrès, à l’élaboration duquel il avait participé durant ses années d’étude.

L’une des meilleures scènes du film est précisément celle où le jeune Hoover fait visiter ladite bibliothèque à sa future secrétaire Helen Gandy et lui montre les immenses avantages de l’indexation par vedettes-matières1. Dans la lueur de démence qui passe alors dans son regard se profile le grand rêve paranoïaque d’un monde orwellien où à terme tous les citoyens seraient fichés, où l’existence de chacun se trouverait circonscrite dans un rectangle de bristol rangé avec des milliers d’autres dans un tiroir, à sa bonne place. De la manie du classement à l’obsession paranoïaque et fascisante de l’ordre, il n’y a qu’un pas ; et voilà qui jette soudain une ombre sur la bibliothèque même, comme si l’avènement d’une société du contrôle était déjà virtuellement contenu dans une « innocente » cote d’indexation.

1 Le fait que cette démonstration soit aussi une tentative de séduction maladroite (à l’issue de la scène, il demande Miss Gandy en mariage) suggère assez subtilement une passion érotique du fichier chez Hoover. Mettre en fiche son prochain est au fond la seule chose qui le fasse jouir.

Il est important de définir exactement ce qu’est un dossier. Lorsqu’une personne demande le sien, en vertu de la loi sur la liberté de l’information, elle reçoit un dossier composé de feuillets individuels contenant rapports d’enquête, actes juridiques, interviews, mémorandums, pétitions, lettres, articles, coupures de journaux collectés et réunis dans un classeur par le FBI. Pour rassembler ces différents éléments en vue de créer un dossier, le FBI consulte 67 744 000 fiches dont environ vingt-sept millions sont informatisées. Le reste se présente sous la forme de fiches en carton. Ces fiches revêtent une importance fondamentale dans la définition du dossier. Peu importe, en fait, qu’un écrivain soit l’objet réel d’une enquête ou qu’il soit simplement mentionné dans un rapport concernant une autre personne. Ce qui compte, en revanche, c’est que son nom figure dans le système d’indexation du FBI : à partir du moment où il est répertorié, un dossier peut être constitué. Telle est la véritable définition du dossier. La fiche en est la clé de voûte. J. Edgar Hoover a découvert l’importance capitale de l’indexation lorsqu’il a participé — dans le cadre de ses études supérieures — à l’élaboration du catalogue de la bibliothèque du Congrès.

Bien des années plus tard, le Bureau inventa les dossiers « à ne pas enregistrer ». Leurs éléments ne devaient pas être répertoriés et pouvaient, par conséquent, être dissimulés. Un dossier pouvait être qualifié de « temporairement au point mort » (open dead) lorsqu’il concernait des personnes sur lesquelles le Bureau ne souhaitait pas enquêter mais qui, « un jour, pourraient faire l’objet d’une enquête ». Aujourd’hui, pour certains documents, le FBI utilise plutôt l’appellation « Avis informel — à ne pas conserver ». De plus, par mesure de sécurité, le Bureau a souvent deux dossiers sur le même sujet, dont l’un est conservé sous un autre nom. Il est donc particulièrement difficile de le consulter, sauf pour l’agent du FBI qui en a été l’instigateur. Comme me l’a indiqué un agent du FBI que j’appellerai l’agent « X », « il faut bien que les informations recueillies par l’informateur figurent quelque part. Mais on n’a pas forcément envie que la terre entière soit mise au courant ».

[…] Comme me l’a indiqué l’agent du FBI, l’un des principaux problèmes auquel est confronté le chercheur est le suivant : « On est constamment en présence d’informations contradictoires. Quantité de fausses informations figurent dans les dossiers. L’exactitude des renseignements réunis dépend beaucoup de la façon dont les questions sont posées par l’agent. » Clarence McKelly, directeur du FBI de 1972 à 1978, précise en outre dans un article que « la plupart des rapports étaient rédigés, puis réécrits, raturés, relus et révisés une bonne douzaine de fois avant d’être envoyés. L’exactitude des faits observés était rarement l’objectif recherché. Quasiment tous les agents du Bureau étaient effrayés de dire la vérité à Hoover. Ils craignaient que cela ne le fâche, et redoutaient l’inévitable punition. Ainsi, Hoover fondait souvent son opinion à partir d’informations tronquées ».

Natalie Robbins, le FBI et les écrivains (1992)

Traduction de Pierre Saint-Jean et Elisabeth Kern,

Albin Michel, 1997

Les filiations secrètes (suite)

Macadam à deux voies (Two-Lane Blacktop) de Monte Hellman (1971)

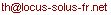

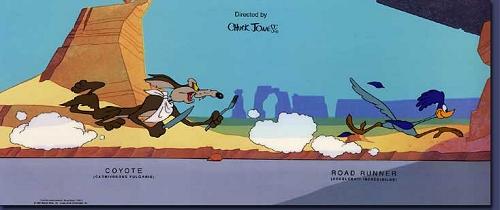

On écoutera avec beaucoup d’intérêt Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret présenter leur livre Road Movie, USA (Hoëbeke) au micro de l’émission Projection privée de Michel Ciment (France-Culture). Non seulement les deux compères inscrivent avec brio ce genre paradoxal dans la géographie, l’histoire et la culture américaines, mais ils circulent avec aisance dans l’ensemble du cinéma américain en multipliant les croisements féconds, les rapprochements inattendus et stimulants. On y gagne des aperçus neufs sur Ford et Chaplin, la manière dont le cinéma des années 1970 réinvestit des thématiques élaborées dès les années 1930, la généalogie du road movie, dont le tandem aperçoit les prolégomènes jusque dans le Magicien d’Oz et — grand moment de l’entretien — les cartoons de Chuck Jones mettant en scène Bip Bip et Coyote, vus comme la quintessence existentielle et théorique du genre, au carrefour du western et de Samuel Beckett (!). On peut écouter l’émission ici ou la télécharger ici durant un temps limité.

Rappelons si nécessaire qu’on ne perdra pas son temps en lisant les ouvrages de Jean-Baptiste Thoret sur l’« effet Zapruder » et le cinéma américain des années 1970, et les essais toujours vifs et stimulants de Bernard Benoliel sur l’Homme de la plaine d’Anthony Mann, Clint Eastwood et Bruce Lee.

Road Runner et Wile E. Coyotte, ou la rencontre du western et de Beckett

Nos films préférés

Fidèle à la tradition cinémane, Charles Tatum Jr. a prié quelques comparses d’établir la liste de leurs films préférés de l’année écoulée, et je me suis prêté au jeu sur son amicale insistance, non sans quelque scrupule : pas été dix fois au cinéma en 2011, mais comment résister au plaisir des listes ? La douzaine de celles publiées à ce jour séduit par l’extrême variété des goûts et des choix, loin du monolithisme qui caractérise parfois les palmarès des journaux et magazines, où le poids plus ou moins sensible de la ligne éditoriale tend à gommer les individualités (ce pourquoi, dans les Cahiers du cinéma des années 1980, j’aimais beaucoup les listes de Bill Krohn et de Michel Chion, toujours surprenantes, souvent hétérodoxes). On y fera bien des découvertes qui donneront l’envie de multiplier les séances de rattrapage.

Cadeau pour l’an neuf

Dimanche 1er janvier sur la BBC One, à 21 h 10, heure du continent, coup d’envoi très attendu de la deuxième saison de Sherlock, avec un épisode, A Scandal in Belgravia, librement inspiré de la nouvelle Un scandale en Bohème. Mise en scène de Paul McGuigan, le meilleur des deux réalisateurs de la première saison. On piaffe.

Subliminal

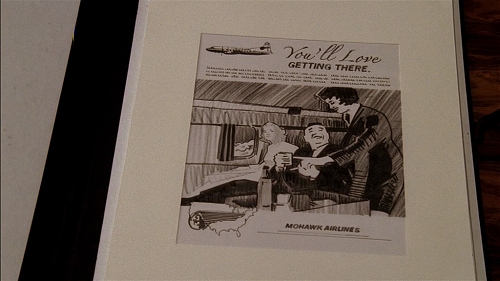

Changement d’ère : la publicité en 1962 et en 1965.

Mad Men, deuxième et quatrième saisons.

Mad Men ne raconte pas seulement une tranche d’histoire américaine, le changement des mœurs et des mentalités dans la première moitié des années 1960, l’avènement de la société dite de consommation. Par la force des choses, la série chronique aussi en pointillé l’évolution du marketing et du design graphique. Au deuxième épisode de la quatrième saison se produit un événement quasi subliminal, par le biais d’une affiche punaisée à l’arrière-plan : l’arrivée de l’Helvetica, appelé à jouer le rôle qu’on sait dans l’affichage publicitaire et l’image de marque des grandes corporations.

Les filiations secrètes

Barbet Schroeder, entretien à propos de Mad Men

Dans sa remarquable notice sur la Féline1, Jacques Lourcelles esquisse un parallèle imprévu entre Tourneur et Rossellini, en montrant comment leurs films dessinent une ligne de fracture essentielle entre le cinéma de l’avant et de l’après-guerre. Travaillant dans le sens d’une intériorisation du contenu du film, les deux cinéastes accomplissent chacun à sa manière une « révolution de l’intimisme ». Le cinéma va y gagner « une plus grande proximité, une plus grande intimité — quasi psychique — du spectateur avec les personnages, explorés dans le tréfonds de leurs peurs, de leurs angoisses, de leur inconscient ».

La connexion Tourneur-Rossellini, on n’y aurait jamais pensé, et voilà qu’elle frappe d’un coup comme une évidence. On ne verra plus leurs films tout à fait de la même manière. Il entre peut-être une part de goût du paradoxe dans la proposition de Lourcelles, mais en même temps on sent bien que son intuition est juste et qu’elle ouvre des perspectives insoupçonnées non seulement sur les deux cinéastes, mais sur tout ce qui s’est joué dans le cinéma de l’après-guerre, aussi bien en Europe qu’à Hollywood.

J’ai toujours aimé ces rapprochements aussi féconds qu’inattendus. Ils enrichissent notre regard sur les œuvres en suggérant des filiations secrètes qui les éclairent réciproquement (ce n’est pas pour rien que Lourcelles place sa notice sous l’invocation de Borges, en rappelant après lui que l’histoire des formes procède par avancées souterraines quasi imperceptibles plutôt que par des coups d’éclat spectaculaires). Et j’ai éprouvé le même petit choc électrique, la même sensation d’une révélation lumineuse en visionnant hier l’entretien avec Barbet Schroeder proposé en supplément à la troisième saison de Mad Men. Entretien de grand intérêt, où Schroeder évoque avec toute l’intelligence qu’on lui sait son travail de réalisateur sur un des épisodes qui exigeait le plus de doigté (celui de la mort de Kennedy), avant d’analyser avec précision celui du concepteur de la série, Matthew Weiner ; notamment son souci du détail poussé jusqu’à la maniaquerie, que Schroeder rapproche de celui de Rohmer sur le tournage de la Boulangère de Monceaux, dont il interprétait le rôle principal : cette obsession de l’authenticité jusque dans des choses qui se remarqueront à peine à l’écran, qui n’ont « pas d’importance dramatique a priori mais dont l’accumulation finit par se sentir et par produire un effet très important sur le spectateur ». Et c’est alors que Schroeder ajoute : « Mat Weiner aime beaucoup la Nouvelle Vague, il aime beaucoup les premiers films de Melville ; mais surtout, le grand modèle de Mad Men — là, j’ai été très surpris —, c’est Chabrol, et spécialement les Bonnes Femmes, ce film où il y a justement plusieurs histoires qui s’enchaînent [impliquant] plusieurs personnages. »

Mad Men / Chabrol / les Bonnes Femmes, bon sang, mais c’est bien sûr ! Là encore, jamais on n’y aurait pensé, mais à ce seul énoncé le caractère chabrolien de Mad Men saute aux yeux avec une totale évidence : le dosage singulier de cruauté et d’humour, le travail sur le cadre et le léger retrait de la caméra qui adopte une position d’entomologiste, le regard sur le monde des secrétaires, la finesse de la peinture sociale parfaitement intégrée à la trame narrative et visuelle, où tout est donné à voir sans autre forme de commentaire — par exemple, l’arrivée aussi discrète que puissamment invasive de la télévision dans les foyers et la manière dont elle vampirise les existences (on resonge soudain à tel plan de la Cérémonie) —, et jusqu’aux options d’éclairage et au traitement de la couleur qui rappellent par moments la photo de Jean Rabier.

Mad Men ou Chabrol ?

Très chabroliennes, la triangulation de l’espace, la présence des miroirs

et la manière dont le téléviseur sert de pivot visuel et signifiant à la scène.

1 Dictionnaire du cinéma, Bouquins-Laffont, 1992, p. 543-545.