Séquence finale des Trois Couronnes du matelot, de Raoul Ruiz (1983)

« Dans le bateau des morts, il faut toujours un marin vivant. Je compris que c’était à moi de remplir cette tâche humiliante. »

Séquence finale des Trois Couronnes du matelot, de Raoul Ruiz (1983)

« Dans le bateau des morts, il faut toujours un marin vivant. Je compris que c’était à moi de remplir cette tâche humiliante. »

Lynch Empire d’Olivier Smolders (qu’on peut visionner ici) est une plongée en apnée dans le cinéma intérieur de David Lynch, un collage visuel et sonore régi par le jeu vertigineux des parentés et des analogies. Le résultat est fascinant : non seulement parce qu’il met brillamment au jour le réseau souterrain de réminiscences et d’emprunts qui irrigue le cinéma de Lynch, du Magicien d’Oz à Rosemary’s Baby en passant par Bergman, Lang, Buñuel, Hitchcock, Laughton, Fellini, Aldrich et Walt Disney (références tantôt évidentes, tantôt plus secrètes, parfois sans doute involontaires) ; mais parce qu’il dit quelque chose de profondément vrai quant à l’imaginaire et à la mémoire cinéphiles, la manière dont on vit avec les images, ou plutôt dont les images continuent à vivre, à se mêler et résonner en nous bien longtemps après la projection, et comment l’écho s’en prolonge en d’infinies rêveries — ou d’infinis cauchemars. De sorte qu’au-delà de l’intelligence et de la virtuosité propres à ce genre d’exercice, l’ensemble est empreint d’une mystérieuse et secrète émotion.

Tout portrait étant peu ou prou un autoportrait, Lynch Empire éclaire aussi le propre rapport de Smolders au cinéma de Lynch, et pour finir son rapport au cinéma tout court, en tant qu’il est un lieu d’émerveillement, de terreur et de fascination1. Si bien que ce court métrage dont il n’a pas tourné une seule image mais dont il a fait sien le matériau à la table de montage appartient de plein droit à sa filmographie.

1 Cf. mon compte rendu de la Part de l’ombre. Rappelons que Smolders a publié chez Yellow Now un excellent essai sur Eraserhead.

Découverte tardive de Colloque de chiens (1977). Il s’agit, comme la Jetée, d’un ciné-roman-photo narré en voix off, mais d’un esprit évidemment très différent du film de Marker. Non seulement ce court métrage est formidablement drôle et jubilatoire, mais il apparaît a posteriori comme le condensé programmatique de toute la période française de Raoul Ruiz.

Établi depuis trois ans à Paris, Ruiz met simultanément en place une stratégie de production (mener plusieurs films de front et toujours avoir un projet de secours en réserve : Colloque de chiens fut réalisé à la sauvette pendant l’interruption du tournage de la Vocation suspendue) et une stratégie narrative. Plaisir de jouer avec les poncifs des « mauvais genres » — entre le mélo à la Nous deux et le fait divers sordide façon Détective — pour mieux en dévoiler le contenu latent, fait de crime, de sexe et de sang : couples impossibles, fausses identités, enfants adoptés, déchéance et prostitution, viols et meurtres, changement de sexe, cadavre découpé en morceaux qu’on disperse aux quatre coins de la ville. Plaisir, surtout, des récits en boucle pervers, à la façon d’un ruban de Moebius, fondés sur la reprise et la permutation de quelques motifs narratifs — comme un jeu dont on redistribuerait les cartes dans un ordre toujours différent qui leur confèrerait à chaque retour une signification nouvelle. Entre la première et la dernière réplique du film (« Celle que tu appelles maman n’est pas ta vraie maman » / « Celle que tu appelles ma mère n’est pas ma vraie mère »), le récit paraît revenir à son point de départ mais la situation s’est à la fois inversée et déplacée. On songe à ces textes de jeunesse de Raymond Roussel qui s’ouvrent et se ferment par une phrase presque identique dont le sens est pourtant totalement différent.

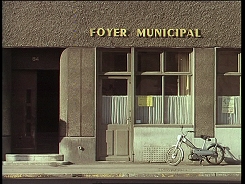

Et puis, aux trois quarts de la projection, voici que surgit une série d’images incongrue, aberrante, comme si aux plans du film s’étaient mêlés par erreur ceux d’un autre film.

Cet intermède documentaire sur la signalétique urbaine (dont l’irruption m’a d’autant plus étonné qu’il rejoint mes propres manies), on peut bien sûr le rapporter aux errances des personnages dans la ville, y voir un écho au piège topographique qui perdra l’un des héros du film (« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui »). De même qu’il est possible de faire une lecture «symbolique» des plans de chiens qui ponctuent le film à intervalles irréguliers (en y voyant par exemple un commentaire ironique à la fiction, un rappel de la part animale de l’espèce humaine, dont la prétention au langage articulé serait aussi risible qu’un concert d’aboiements). Mais ces explications raisonnables, et donc rassurantes, n’ont pas grand intérêt. Elles ne peuvent être que réductrices. Car ce qui séduit dans ces plans, c’est bien plutôt leur caractère arbitraire, erratique, délié de toute nécessité dramatique, la manière dont ils viennent perturber la bonne marche du récit — en rappelant au passage qu’un film est beaucoup plus que la mise en images de son scénario, et que le cinéma nous est précieux par tout ce qu’il saisit au vol de fugitif et d’informulé, dans ses à-côtés et ses arrière-plans.

« Les lois éternelles de la géométrie s’étaient retournées contre lui. »

Je ne croyais pas si bien dire en rapprochant intuitivement, à propos de Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Alec Guinness/Smiley de Peter Sellers/Chance dans Being There. Visionnant un mois plus tard Smiley’s People (qui fait suite à Tinker…), j’ai eu la surprise de voir surgir un plan qui m’en a aussitôt rappelé un autre.

Alec Guinness dans Smiley’s People

Peter Sellers dans Being There

Évidemment, tout sépare Chance, le jardinier demeuré que tout le monde prend pour un sage, de Smiley, l’espion supérieurement intelligent (mais d’une intelligence non cérébrale, qui procède plutôt par lente imprégnation). Cependant, quelque chose les rapproche dans leur manière d’être au monde, qu’emblématisent ces plans où ils déambulent dans un parc arboré, silhouettes anonymes au parapluie, petits bonshommes perdus dans un décor trop vaste qui paraît sur le point de les absorber, de les néantiser1.

De Chance, Gérard Legrand écrivait qu’il est « séparé de tout le reste où pourtant il aspire à se fondre 2 » et l’on pourrait, mutatis mutandis, en dire autant de Smiley. Ce qui était vrai dans Tinker… (« Mais Smiley n’était plus là. Guillam n’avait jamais connu personne qui pût disparaître aussi vite dans une foule ») l’est davantage encore dans Smiley’s People. Vieil espion désormais à la retraite, Smiley y apparaît comme un homme à la marge, un dinosaure rattrapé par les fantômes de son passé, une survivance d’un autre temps dans un monde où la règle du jeu a changé. Les nouveaux chefs du Cirque ne l’ont rappelé, contraints et forcés, que pour étouffer une sombre affaire impliquant un réseau d’informateurs depuis longtemps oublié. Ils le verront d’un mauvais œil faire cavalier seul et s’entêter à poursuivre son enquête officieuse en faisant appel à d’autres has been sur la touche (Toby Esterhaze, espion reconverti dans le trafic de fausses œuvres d’art, superbe trait d’ironie). Aussi bien, sa victoire finale résonnera comme une défaite ; le happy end aura un goût amer, mais il sera le seul à s’en rendre compte.

Au-delà ou en deçà du personnage de Smiley, il y a la présence de l’acteur Guinness, sa manière d’imposer son tempo lent, d’habiter le plan, d’être là — ce qui fait que Smiley’s People pourrait s’intituler Being There (titre que Legrand rapportait au Dasein, à l’être-là de la philosophie classique). C’est une présence paradoxale, une présence absente, à la fois impénétrable et vide. Smiley tel que le personnifie Guinness, c’est à la fois tout le monde et personne. Un faux distrait à qui rien n’échappe, mais qui paraît toujours foncièrement ailleurs, comme en témoigne cette figure récurrente : le regard du coin de l’œil, tourné vers un hors champ indécidable, bien au-delà du réseau d’intrigues dont il va patiemment dénouer l’écheveau. Regard éperdu où se révèle une inquiétude fondamentale, quasi ontologique.

1 Le parc de Hamstead où revient Smiley pour élucider un meurtre rappelle en outre fugitivement celui de Blow Up.

2 Tous deux savent aussi, pour citer encore Legrand, qu’on communique entre autres « par un emploi judicieux du silence ». Cf. Positif no 468, février 2000.

Smiley’s People (1982), mini-série en six épisodes de Simon Langton. Scénario de John Hopkins et John Le Carré, d’après le roman de ce dernier.

Smiley’s People (1982), mini-série en six épisodes de Simon Langton. Scénario de John Hopkins et John Le Carré, d’après le roman de ce dernier.

Coffret BBC de deux DVD. Sous-titres anglais.

Coffret BBC de deux DVD. Sous-titres anglais.

Quelqu’un serait-il en mesure d’identifier cette police de caractères, assez en vogue dans les années 1970, notamment sur les couvertures de livres de poche anglais ? Merci d’avance.

P.-S. : scénarisé par Arthur Hopcraft, Tinker Tailor Soldier Spy (1979) est l’adaptation aussi intelligemment fidèle que possible de ce qui reste à mes yeux le chef-d’œuvre de John le Carré. Inévitablement, la construction enchevêtrée du roman se trouve quelque peu aplanie 1 — construction « en oignon 2 » typique de le Carré, où chaque couche de demi-vérité dissimule de nouvelles sous-couches de mensonges par omission, où le travail d’enquête, constamment nourri de songeries et de réminiscences d’un passé douloureux, n’est jamais loin de l’autoanalyse, où l’on s’enfonce à tâtons dans un labyrinthe tout à la fois spatial (« Il le guida ensuite le long de toute une succession de couloirs et d’escaliers jusqu’au garage en sous-sol où il avait dissimulé la voiture destinée à assurer leur fuite avec les passeports ») et mental (« De vastes perspectives de duplicité s’ouvraient devant lui. Ses amis, ses amours, même le Cirque 3, se rejoignaient et se refermaient en intrigues aux dédales infinis »). Mais si certains arrière-plans de l’intrigue s’estompent, le filmage très téléfilm britannique et la pauvreté manifeste du budget concourent paradoxalement à recréer l’atmosphère plombée du roman, son climat de paranoïa feutrée, sa peinture antispectaculaire du monde du renseignement : monde terne et sans prestige, fait d’un travail ingrat et répétitif, de dossiers entassés dans des archives poussiéreuses, de planques interminables, de rendez-vous dans des chambres d’hôtel aux papiers peints affreux, de conciliabules de couloir où chacun épie ses collègues et se sait surveillé par eux, de maisons délabrées où l’on cuisine patiemment des ex-agents. Monde claustrophobe en un mot, où l’on passe continuellement d’un lieu clos à un autre ; monde surtout gangrené de l’intérieur, comme toute institution, par sa pesanteur technocratique et ses querelles intestines de pouvoir. Les services secrets britanniques et leurs homologues soviétiques, engagés dans une guerre d’intox réciproque, se présentent à cet égard comme le parfait symétrique l’un de l’autre de part et d’autre du Rideau de fer (l’un des romans les plus lugubres de le Carré ne s’intitule pas pour rien The Looking-Glass War, le Miroir aux espions, titre programmatique de toute sa période guerre froide, et Robert Littell prendra sa suite avec les constructions circulaires du Transfuge et de la Boucle).

Alec Guinness, tout le monde l’a dit, campe un George Smiley idéal, en jouant magistralement de ses silences, d’une lenteur qui rappelle par moments celle de Peter Sellers dans Being There, et d’un regard myope derrière des lunettes trop grandes : c’est une taupe, en somme, qui débusquera la taupe tapie au cœur du Cirque. Reprenant le roman, j’ai été frappé par cette phrase : « [Smiley] ne bougeait que pour polir [les verres épais de ses lunettes] avec la doublure de soie de sa cravate et lorsqu’il le faisait, ses yeux avaient un regard humide, désarmé, qui était un peu embarrassant pour ceux qui le surprenaient. » Guinness a si bien intériorisé Smiley qu’il parvient, entre autres choses, à reproduire exactement cet effet de regard. Mais l’on a aussi plaisir à retrouver, dans le rôle de Bill Haydon, le parfait Ian Richardson, qu’on aima tant dans House of Cards.

1. Seul peut-être Fred Schepisi, dans l’ouverture discrètement magistrale de The Russia House (scénario de Tom Stoppard, ce qui compte aussi), est parvenu à donner un réel équivalent cinématographique à l’écriture à points de vue multiples et superposés de le Carré.

2. Ou en poupées russes, comme le suggère le générique de la série.

3. Le Cirque, c’est le sobriquet équivoque de l’Intelligence Service, sis à Cambridge Circus. On a rarement relevé, à ce propos, l’emploi ironique que fait le Carré du jargon des services de renseignements, où le personnel se répartit en lampistes, traîne-patins, chasseurs de scalps, mémés, baby-sitters, etc.

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.

La chose étant rarement précisée sur les sites de vente grands-bretons, signalons que le DVD de Sherlock est bel et bien pourvu de sous-titres anglais, dont la nécessité se fait généralement sentir. La revision du premier épisode, A Study in Pink, nous a comblé. Il se confirme aussi qu’un deuxième cycle de trois épisodes est en chantier. Diffusion annoncée pour l’automne 2011. Ce délai d’un an laisse augurer que Moffat et Gattis, préférant le travail bien fait à l’exploitation hâtive du succès, prendront le temps de soigner la suite. On s’en réjouit.

Introduite par un travelling circulaire, la spirale du générique, tandis que dans certains accents de la musique passe un souvenir fugace de Vertigo.

Dernière minute ! Diffusion ce soir à 20 h 35 sur Arte d’un Chabrol étrange et devenu méconnu, À double tour (1959). Pas revu depuis vingt ans, je me réjouis. Étude de mœurs et puzzle policier à points de vue multiples et à connotations œdipiennes1, premier Chabrol en couleur, première de ces peintures au vitriol d’une vieille bourgeoisie de province vivant en vase clos, par quoi le cinéaste assiéra sa réputation. Mais déjà le pseudo-réalisme chabrolien est dynamité par le baroquisme de la mise en scène2, le recours à l’outrance et au grotesque, envisagés comme une forme supérieure de la critique (ici, la prestation d’André Jocelyn, parfait dans les rôles de rejeton fin de race et dégénéré). L’excès, chez les personnages chabroliens, sert toujours de révélateur : il trahit les dérèglements de la comédie sociale, et dévoile les zones d’ombre impénétrables que recouvrent la sottise ou la médiocrité de certaines existences. De sorte que la verve du satiriste laisse deviner l’existence d’un Chabrol plus profond, hanté par de plus vertigineux abîmes. Fasciné comme on sait par la bêtise à l’égal d’un Flaubert, Chabrol l’est plus encore par la folie. Ce qui l’intéresse, ce sont les comportements dans ce qu’ils ont d’insondable, le glissement insensible de l’apparente normalité à la démence et au crime. De là son intérêt pour le meurtre, manifestation par excellence de l’incompréhensible, point de bascule qui survient le plus souvent sous la forme d’un passage à l’acte irrationnel (du coup de sang qui transforme un paisible mari trompé en assassin dans la Femme infidèle à l’acting out final de la Cérémonie). Des bouffées de rage, des accès de folie strient jusqu’à ses pochades les plus allègres (un seul exemple : Noiret étouffant un oisillon dans Masques en poussant un cri de bête). À travers la construction en trompe-l’œil d’À double tour et la présence obsédante du motif circulaire (escaliers en spirale, mouvements de caméra), ce qui se dévoile aussi, c’est le jeu des apparences trompeuses, signifié par l’abondance des vitres, des miroirs et des reflets3, qui sont autant d’invitations à méditer sur le piège des illusions, les puissances du regard et les ambiguïtés de la fascination.

Mise en scène chabrolienne : cadre dans le cadre, disposition des personnages dans l’espace comme des pions sur un échiquier, dont les places respectives traduisent visuellement le rapport de forces.

On a dit que le film était mal construit, tandis que je pense que c’est la construction qui fait sa beauté. Toute l’histoire tient en une journée. De huit heures à onze heures, deux intrigues parallèles. De dix heures à onze heures, on n’en suit qu’une, avant qu’un flash-back apprenne ce qui s’est passé dans l’autre, pendant cette heure. On revient à une intrigue unique pour l’après-midi, de deux heures à six heures. Puis un deuxième flash-back raconte les événements qui ont eu lieu de onze heures à midi. Dans le livre, le titre était justifié par une affaire de clé, un élément capital de l’énigme policière. Dans mon film, c’était le récit lui-même qui faisait un double tour. En outre, j’avais tourné avec beaucoup de mouvements circulaires. Le film devait représenter un cercle qui se dédouble sur lui-même.

Des spectateurs qui avaient aimé À double tour m’ont écrit. Une lettre m’est allée droit au cœur. Elle était signée d’une femme : « Monsieur, vous avez compris qu’il faut faire l’amour dans les champs de coquelicots… »Claude Chabrol, Et pourtant je tourne…, Robert Laffont, 1976.

Mise en scène chabrolienne (suite) : le visage des personnages est redoublé à l’arrière-plan par leur reflet dans un miroir (encore un cadre dans le cadre !)

1. Spoiler !! André Jocelyn est maladivement amoureux de sa mère et Jacques Dacqmine, notait Gérard Legrand, rêve d’écraser les yeux de l’assassin de sa maîtresse en ignorant qu’il s’agit de son propre fils.

2. Qui s’est hélas bien assagie ces dernières années.

3. On notera aussi les nombreux plans hitchcockiens et les deux voyeurs de la séquence d’ouverture.