Résurrection de Sherlock Holmes

Pour trouver un Sherlock Holmes revivifié, on oubliera le film pénible de Guy Ritchie et l’on se tournera plus sûrement vers Sherlock, mini-série de trois épisodes dont la diffusion s’est conclue hier soir sur la BBC. L’idée de transposer les aventures de Holmes et du fidèle Watson à notre époque pouvait laisser craindre le pire, et la bande-annonce speedée n’avait rien de bien rassurant. Cependant, le pari a été emporté haut la main par les scénaristes Mark Gatiss et Steven Moffat, avec un dosage parfait de sérieux et d’humour. Il n’y a pas de secret : non seulement les deux compères savent construire des intrigues convenablement enchevêtrées et les mener à vive allure, mais il est manifeste qu’ils possèdent le corpus holmesien sur le bout des doigts. Cette connaissance intime du « canon » leur a permis de moderniser — et de jouer avec — l’univers et les personnages de Conan Doyle sans les dénaturer.

Transplantés dans le monde de 2010, Holmes et Watson ont beau s’y trouver pourvus de tous les attributs techniques modernes — du téléphone cellulaire à l’ordinateur portable —, ils demeurent tels qu’en eux-mêmes, et la dynamique de leur relation est bien restituée au fil d’un dialogue vif et souvent drôle. Watson a été blessé comme il se doit lors d’un conflit armé en Afghanistan (mais il ne s’agit plus du même), tandis que Holmes taquine encore le violon. L’impossibilité, aujourd’hui, de montrer un héros fumer à l’écran l’a certes obligé à renoncer à la stimulation du tabac, mais si l’on redoute un moment une aseptisation du personnage, on a plaisir à voir les scénaristes tourner en dérision cette nouvelle convention sanitaire (les patchs de nicotine donnent lieu à un gag excellent). De même, le soupçon d’homosexualité que certains exégètes ont fait planer sur le tandem donne lieu à d’amusants quiproquos ironiques. Seule touche vintage, l’appartement vieillot de Baker Street, n’était la présence de la télé et du réfrigérateur, paraît une dernière survivance, curieusement préservée, de l’ère victorienne. Ses tons verts et marron passés offrent un net contraste avec les tons bleus et glacés du Londres ultra-contemporain, tout en surfaces lisses et froides, où prennent place les enquêtes (belle photo de Steve Lawes).

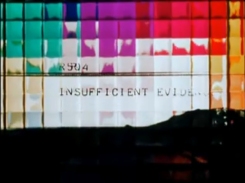

Au sein de cet univers high-tech, Moffat et Gatiss parviennent à inventer un gothique moderne, sur lequel plane même l’ombre du Golem. Tout en se présentant comme des histoires originales, les intrigues démarquent, réaménagent, déplacent ou remodèlent habilement les récits (ou des éléments des récits) originaux de Doyle, en tissant au passage dans leur trame un réseau d’allusions si fines qu’elles réjouiront le holmesien aguerri sans pour autant gêner le profane, qui ne se sentira nullement exclu du jeu. Le texte se rappelle aussi à l’image d’une autre manière, sous forme de surimpressions ponctuelles : textos envoyés et reçus, menus de Smartphone, recherches sur le net ou, plus intéressant, succession de mots clés illustrant le processus mental de la déduction chez Holmes. Ce procédé, au bord du gimmick, est employé sans excès et se fond harmonieusement dans la réalisation moderniste de Paul McGuigan et Euros Lyn.

Face à un Martin Freeman parfait en Watson, Benedict Cumberbatch campe un Holmes idoine : péremptoire, juvénile (mais à l’époque d’Une étude en rouge, le héros de Doyle était plus jeune que la plupart des adaptations cinématographiques l’ont laissé croire), obsessionnel, quasi autiste, souvent exaspérant, et sujet à des accès d’ennui majuscule lorsque sa matière grise n’est pas stimulée par une affaire hors normes. Longiligne et ténébreux, sanglé dans un long manteau noir, il s’impose d’ores et déjà comme un des meilleurs interprètes du rôle : beaucoup de charisme, et une superbe voix sourde qui fait penser à celle du cher Alan Rickman. Le cliffhanger sur lequel s’achève le dernier épisode (une piscine publique remplaçant les chutes du Reichenbach !) laisse augurer une deuxième saison. Sortie du DVD le 30 août. N’attendons pas de sous-titres français, mais espérons qu’il y aura des sous-titres anglais pour malentendants. Le dialogue est rapide et dense, et le secours du télétexte fut précieux.

Génériques ter

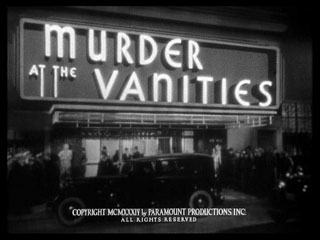

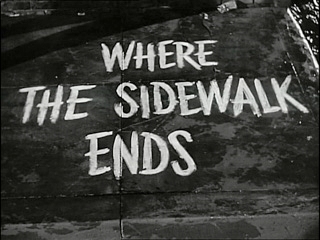

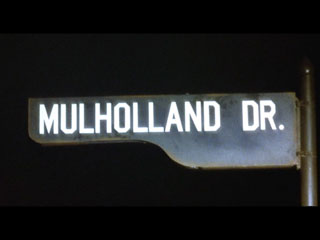

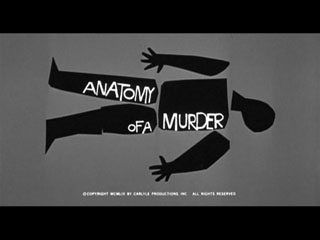

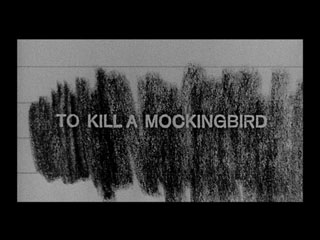

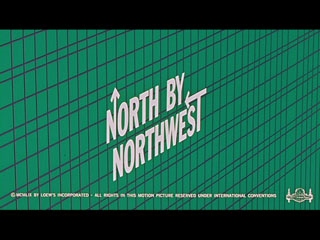

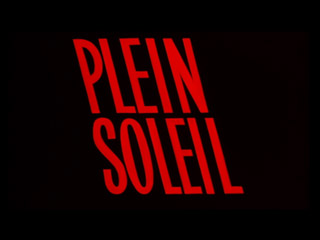

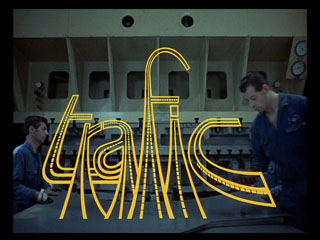

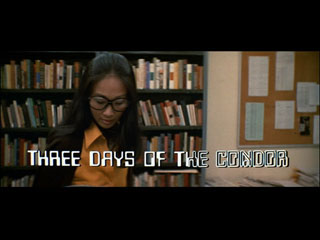

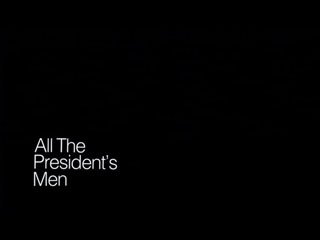

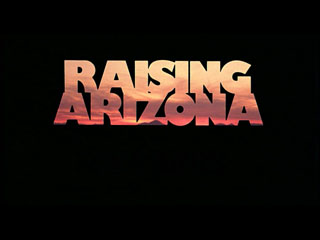

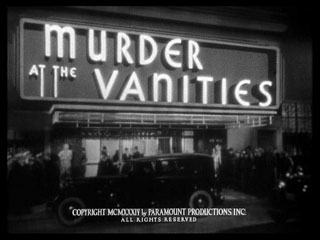

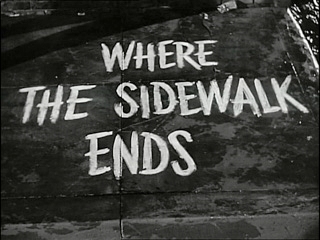

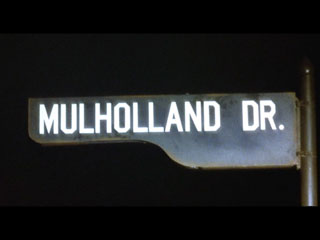

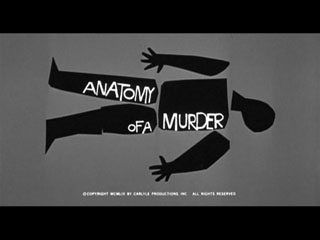

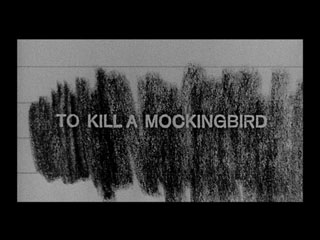

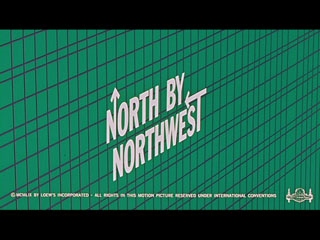

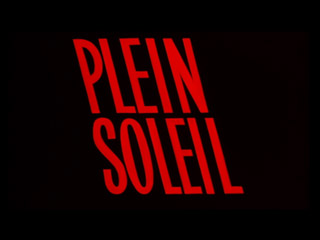

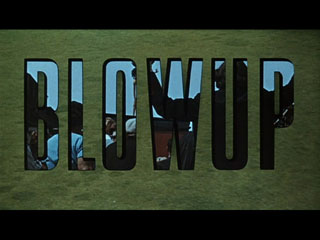

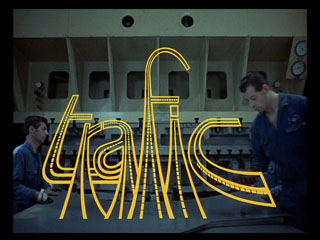

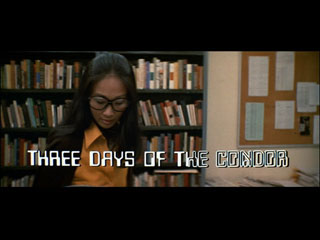

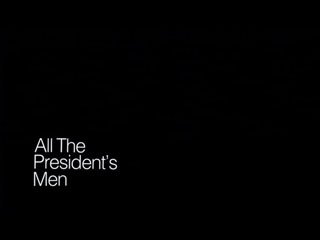

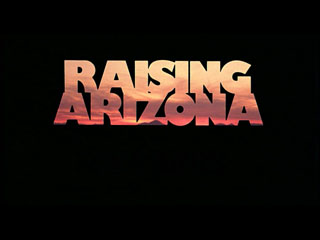

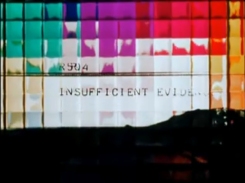

Post-scriptum. Un grand classique du genre dont on ne se lasse pas : le titre intégré au paysage urbain.

Génériques bis

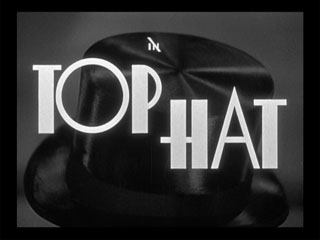

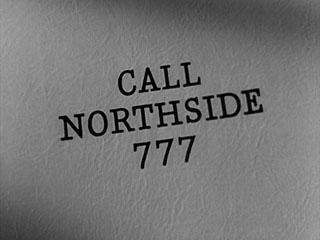

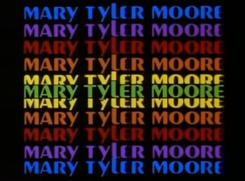

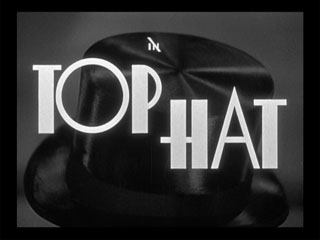

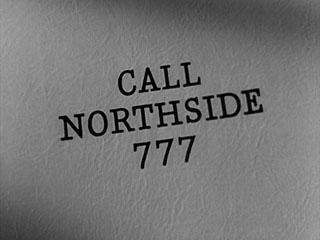

Les typomanes férus de génériques — j’en connais au moins un — feront leur miel des captures d’écran de la Movie Titles Still Collection. Cent dix ans de titraille cinématographique classée par ordre chronologique, avec une possibilité de recherche par genre pour le film noir et le western. Superbe boulot de monomane comme on les aime1, et passionnant à plus d’un égard. En premier lieu, on peut y suivre décennie par décennie l’évolution des styles et des modes graphiques — depuis le triomphe de l’Art Déco dans les années 1930 jusqu’au retour au classicisme sobre, titre blanc sur fond noir, de ces dernières années. Ensuite, vous serez étonné du pouvoir d’évocation d’un simple titre de générique. Non seulement de sa capacité à réveiller le souvenir d’un film et de son ambiance avec autant de force que le photogramme d’une scène. Mais aussi à encapsuler la mémoire visuelle d’une époque vécue : se promener par exemple sur les deux pages des années 1980 vous téléporte instantanément dans cette décennie si proche et si lointaine avec l’efficacité d’une machine à remonter le temps. De la typo comme madeleine de Proust.

1. Il semble bien que le maître d’œuvre du site, Christian Annyas, n’épingle que les titres des films qu’il a effectivement vus, ce qui donne à son entreprise un cachet intime que n’ont pas d’autres sites plus exhaustifs mais plus impersonnels, tels Movie Title Screenshots Database et Movie Title Screens Page.

Génériques

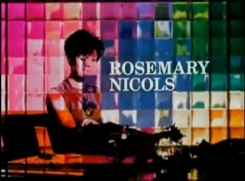

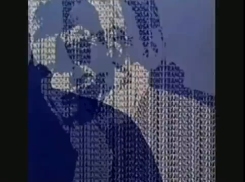

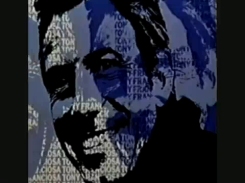

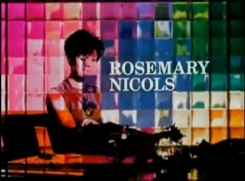

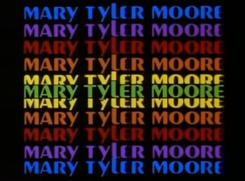

Je me demande parfois si, plutôt que dans les livres, l’origine de ma typomanie n’est pas à chercher dans les génériques de certaines séries de mon enfance, qui faisaient du texte un usage graphiquement inventif et dynamique (conjointement avec l’emploi de couleurs très pop et d’une musique jazzy, pour lesquelles m’est restée une faiblesse coupable). Dans le cas de The Name of the Game, le seul souvenir que j’ai gardé de l’émission est d’ailleurs son générique — peut-être le plus beau de tous, avec ces noms d’acteurs qui se démultiplient pour former leurs visages. En l’occurrence, le procédé n’a rien de gratuit puisque les trois protagonistes de la série travaillent dans la presse et que le mouvement du texte évoque tour à tour le défilement d’un télex et les colonnes d’un journal.

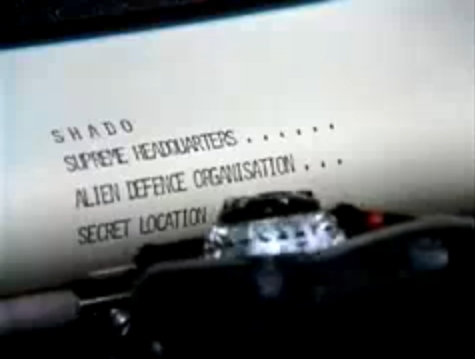

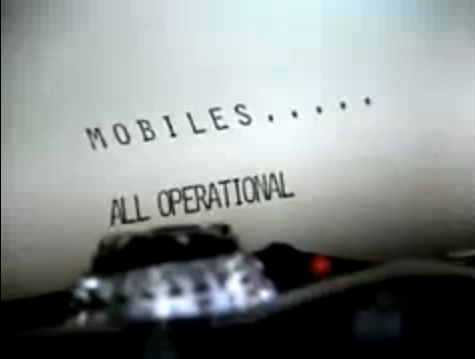

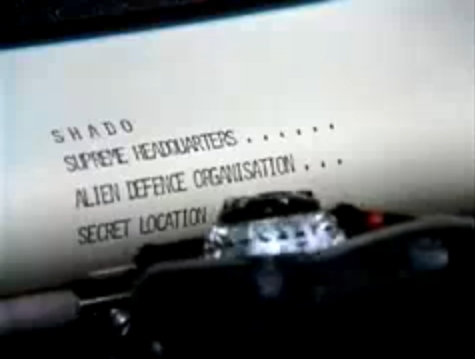

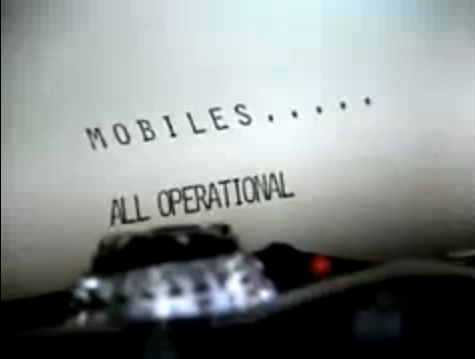

Idem pour le générique de Jason King, dont les titres semblent dactylographiés sous nos yeux par le héros, auteur à succès de romans policiers de gare, qui puise l’inspiration dans les enquêtes qu’il mène en playboy dilettante. On notera aussi que, de même que dans les génériques de Department S et de UFO, la machine à écrire (ou le télex) se confirme comme un objet éminemment cinégénique.

On peut zyeuter tout cela sur le ramasse-miettes de Locus Solus, qui tiendra lieu dorénavant d’annexe de visionnage.

The Name of the Game | Jason King | Department S | UFO

3 x Department S et 1 x The Mary Tyler Moore Show

Carrefours, parcours, ruses et détours

Quatre notes sur Éric Rohmer

L’image trompeuse

Les meilleurs films d’Éric Rohmer organisent un trafic de signes et de fausses pistes, un réseau de présages et d’indices tour à tour révélateurs et trompeurs. C’est là sans doute leur seul point de contact avec ceux de Chabrol, et la dette commune des deux cinéastes envers Hitchcock, auquel ils consacrèrent un livre qui fit date. Des objets s’échangent, un collier se perd et se retrouve, on se montre des photographies. Delphine passe sans la voir devant la boutique Rayon vert et ramasse dans la rue une carte à jouer à l’effigie du valet de cœur, annonciatrice de la venue du prince charmant. Le lunatique et velléitaire Gaspard choisit tout naturellement de déjeuner à la Crêperie du clair de lune. (Le rayon vert, le clair de lune : incidence des phénomènes météorologiques sur le destin des personnages, chez un cinéaste dont on sait la merveilleuse disponibilité aux incidents climatiques et aux variations saisonnières.) En revanche, la photo de son épouse qu’exhibe Octave dans les Nuits de la pleine lune est un leurre, un « hareng rouge ». Elle semble là pour susciter une piste narrative ; et puis non, de cette femme il ne sera plus question, le cinéaste se jouait de notre attente. Semblablement, les quiproquos de plusieurs Comédies et Proverbes cristallisent autour d’une image trompeuse : un jeune postier a vu sortir un homme de chez sa petite amie (la Femme de l’aviateur, film qui orchestre un captivant ballet de filatures, de photos échangées, de cartes postales et de mots glissés sous la porte) ; Octave a cru voir hors-champ Rémi avec la meilleure amie de Louise (les Nuits de la pleine lune) ; Marion a aperçu une femme nue dans l’encadrement d’une fenêtre (Pauline à la plage) : tous trois en tirent des conclusions erronées.

Les pièges du langage

Redire, après beaucoup d’autres, que Rohmer est le cinéaste de la parole vaine, des pièges du langage par lesquels ses héros s’abusent sur la réalité de leur désir, c’est suggérer que, comme chez Mankiewicz, le dialogue est chez lui l’objet d’un traitement visuel : ses films reposent sur la non-coïncidence entre les mots et les actes, entre les situations et leur commentaire, entre ce qui se voit et ce qui se dit. Comme l’avait noté Gérard Legrand à propos de Pauline à la plage, tandis que Marion, la précieuse ridicule, s’exclame qu’elle veut « allumer des feux » ou « brûler d’amour » (j’ai oublié la formule exacte), Pauline va silencieusement s’asseoir au bord d’un âtre éteint. L’image apporte un commentaire ironique et presque imperceptible au discours amoureux d’une écervelée, il n’est pas besoin d’en dire plus. « Qui trop parole il se mesfait » (épigraphe du film), mais cependant : « On ne saurait penser à rien » (sous-titre de la Femme de l’aviateur).

Combinatoire

Par tactique autant que par jeu, Rohmer a construit son œuvre par séries. Tactique: il s’agit de se donner des contraintes stimulantes, de faire de nécessité vertu en transformant l’économie de moyens en économie narrative. Jeu : ce géomètre assouvit là un penchant pour la combinatoire, tout à fait accordé à la thématique de ses films, qui sont autant de variations sur le hasard et les probabilités, le libre arbitre et la destinée. Si le Jean-Louis de Ma nuit chez Maud n’est pas pour rien mathématicien, la plupart des personnages rohmériens sont des calculateurs. Cherchant, avec une dose variable de sincérité et d’hypocrisie, à accorder leur conduite à des préceptes moraux ou à la norme sociale, tous élaborent une stratégie plus ou moins opérante dans une période de vacance qui les trouve disponibles à la tentation érotique ou amoureuse.

À droite ou à gauche ? Le dilemme de Place de l’Étoile.

Parcours

Les protagonistes masculins des Contes moraux, les jeunes femmes des Comédies et Proverbes sont aux prises avec un dilemme : ils hésitent entre deux femmes, entre deux amants, entre deux maisons. À ce dilemme se superpose souvent un problème d’itinéraire. Trintignant, dans Ma nuit chez Maud, cherche à rattraper en voiture celle qu’il s’est promis d’épouser, mais elle lui échappe (à bicyclette) dans le lacis des rues de Clermont-Ferrand. Au contraire, dans la Collectionneuse, Henri Bauchau accélère sur un coup de tête pour mettre le plus de distance entre Haydée Politoff et lui. Le vendeur de chemises de Place de l’Étoile, convaincu d’avoir causé mort d’homme, doit continuellement ruser avec la configuration circulaire de ce lieu-piège (situation qui aurait pu inspirer une nouvelle à Calvino). Les navettes de Louise entre Paris et Marne-la-Vallée sont la traduction spatiale de ses atermoiements (les Nuits de la pleine lune). Le héros de l’Amour, l’après midi, les personnages des Comédies et Proverbes et des Contes des quatre saisons passent un temps considérable dans les transports en commun. Cette obsession des parcours et des trajets, qui ménagent le hasard des rencontres et les erreurs d’aiguillage du désir, impose à des carrefours la nécessité, aussi bien topographique que morale, d’un choix. Le cinéma y trouve son compte et Rohmer se garde bien de trancher : il filme des comportements — et la parole en est un — de telle façon qu’ils soient toujours ouverts. Et de même que ses personnages sont amenés à se contredire, le spectateur est conduit à changer constamment d’avis sur eux. Il y a sans doute en Rohmer un moraliste chrétien à peine dissimulé (et quelquefois exaspérant : Conte d’hiver). Mais la théologie rohmérienne s’offre à nous avec des ruses et des détours suffisamment retors ou prenants en eux-mêmes pour qu’on la néglige — ou qu’on la tienne pour un stratagème ultime de la perversité.

Coda

Passionné d’architecture comme en témoigne son appréhension du décor urbain, Rohmer a écrit un essai sur l’Organisation de l’espace dans le Faust de Murnau, et l’organisation de l’espace, la composition et l’enchaînement des plans, sont chez lui exemplaires. Conte de printemps et Conte d’été s’ouvrent par de longs prologues muets qui font entière confiance aux capacités d’élucidation du spectateur. Ce cinéaste qu’on disait bavard était un grand visuel.

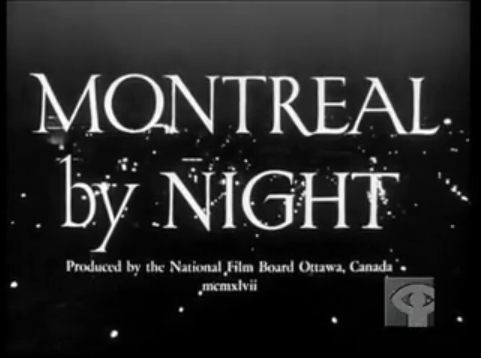

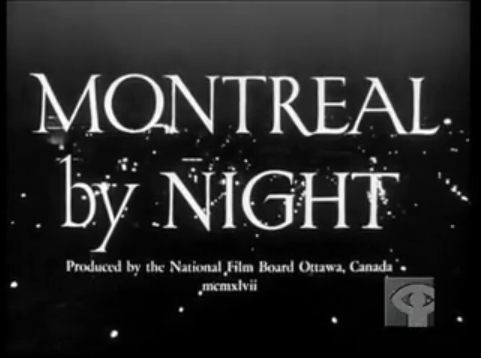

Night and the City

La Montréal nocturne de 1947 ressemble à une ville de film noir aux premières minutes de Montreal by Night (Arthur Burrows et Jean Palardy). Et ce n’est pas sans plaisir qu’on déambule avec la caméra de la rue Sainte-Catherine au boulevard Saint-Laurent, en un temps que nous n’avons pas connu, quand les tramways circulaient encore : décor étrange et familier, dépaysé comme dans un rêve. À part quoi, ce court métrage obéit en tous points aux codes du travelogue, catégorie «Impressions d’une grande ville » — avec, comme il se doit, un commentaire souvent croquignolet : « But tonight, Colette is the same as any other Canadian girl : she wants to get married. » Prenez-en de la graine, jeunes Canadiennes.

On peut visionner le film sur le site de l’ONF ou encore, avec une qualité moindre, ici.

La police dans la ville

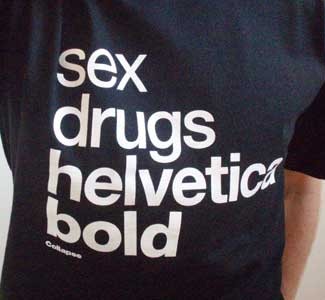

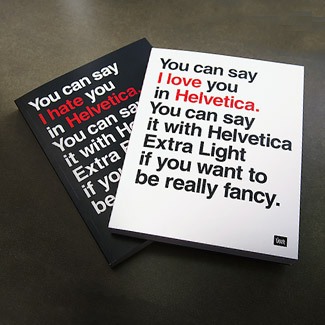

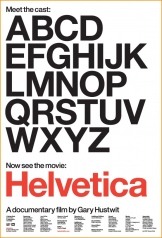

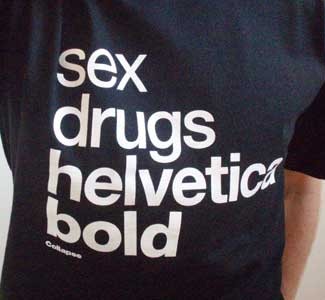

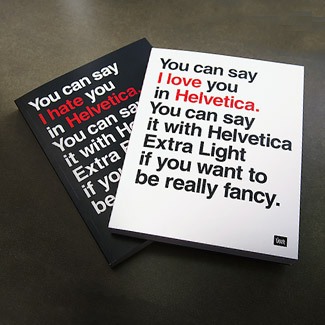

Il fallait un culot tranquille pour consacrer un documentaire à un sujet aussi peu sexy qu’une police de caractères. Il fallait du talent pour en tirer un film passionnant pour le profane. Il est vrai que l’Helvetica n’est pas une fonte comme une autre. L’Helvetica est partout : dans les journaux et les magazines, la pub et les lieux publics — enseignes de magasins, métro, hôpitaux, aéroports —, la signalétique urbaine et les logotypes des grandes corporations. Nous trempons quotidiennement dans un bain d’Helvetica.

La fonte Neue Haas Grotesk est née en Suisse en 1957, dans les locaux de la fonderie Haas. Elle est l’œuvre de Max Miedinger et d’Eduard Hoffmann. Rebaptisée Helvetica pour d’évidentes raisons commerciales, elle a connu dès lors un succès planétaire foudroyant. C’est qu’elle arrivait à point nommé. À bien des égards en effet, l’Helvetica est emblématique de son temps. Sa naissance coïncide avec le modernisme de l’après-guerre, marqué par un goût de la simplicité, un retour à l’épure (voyez le graphisme ou le design du mobilier de l’époque). Elle correspond aussi à un moment clé de l’histoire culturelle où le design graphique devient un objet d’intérêt esthétique pour le grand public. Elle est enfin contemporaine d’une petite révolution des techniques d’impression, propulsée par le développement de la photocomposition et de l’offset, qui va entraîner à son tour une diffusion exponentielle de la chose imprimée. L’Helvetica est en quelque sorte le symbole typographique de ce boom sans précédent.

Police sans empattements, elle se signale par son alliage d’harmonie et d’élégance indémodable, de transparence et de classe, qui la destine à tous les usages. Ces qualités en font le caractère préféré des multinationales et des administrations publiques. Un slogan, un en-tête, un logotype composés en Helvetica semblent nous adresser ce rassurant message subliminal : « Hey, nous sommes pros et compétents, et en même temps cools et modernes ! ». Avec, en sourdine, la chanson du serpent du Livre de la jungle : « Aie confiansssssssse ! »

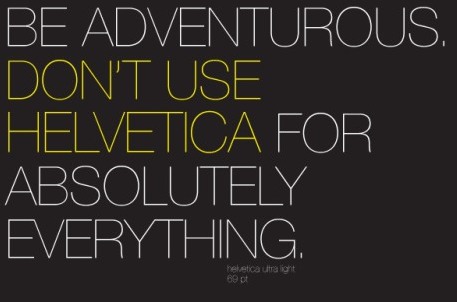

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Helvetica, avons-nous dit, date de 2007 et s’est taillé, paraît-il, un joli succès public dans les festivals. Toujours à la pointe de l’inactualité, Locus Solus vous en parle aujourd’hui en vous signalant que le DVD peut s’acquérir à prix cassé auprès de la succursale anglaise d’une célèbre librairie en ligne, où nous l’avons pêché.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la  Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.