Shakespeare à Downing Street

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

La série débute immédiatement après la fin du règne de Margaret Thatcher. Urquhart occupe alors la fonction de Chief Whip du Parti conservateur. À la fois soumis à la discipline de parti et chargé de la faire respecter, ce faux modeste s’acquitte de sa tâche en maniant expertement la carotte et le bâton. Au lendemain de nouvelles élections, mortifié de se voir refuser le portefeuille de ministre qu’on lui avait promis, il va lâcher la bonde à son ambition et frayer son chemin jusqu’au poste de PM en multipliant les basses manœuvres, les chantages et les manipulations, les fuites organisées dans la presse et les coups de poignard dans le dos. Le tout avec une appréciation exacte des rapports de force et du moment juste où il faut avancer ses pions. Urquhart triomphe non seulement parce qu’il est sans scrupules, mais parce qu’il est en compétition avec des incapables.

Michael Dobbs, dont la série adapte la trilogie romanesque, fut lui-même une pointure du Parti conservateur et un proche conseiller de Thatcher — ce qui ne l’empêche nullement de taper sur son camp avec une joie féroce, tout autant que sur les travaillistes. On sent là derrière une expérience de première main qui donne une grande crédibilité à la description des rouages du système parlementaire, des conciliabules d’antichambre, des liens de connivence entre pouvoir et médias.

Les Anglais sont très forts à ce jeu, et House of Cards prend place dans une famille nombreuse où l’on compte A Very British Coup, The Deal, ou encore, sur le versant comique, la savoureuse sitcom Yes, Minister. Mais en raison de la réjouissante noirceur du ton, du cynisme absolu du protagoniste et d’une parenté de procédé narratif, on songe aussi à l’excellente série américaine Profit, c’est-à-dire — nous y voilà — à Shakespeare. Comme Jim Profit, Francis Urquhart brise en effet régulièrement le « quatrième mur » en s’adressant directement à la caméra, c’est-à-dire au spectateur dont il fait son confident et — plus retors — son complice, sur le modèle des apartés au public de Richard III — inspiration avouée des deux séries. À l’instar d’ailleurs de Richard III, la stratégie d’Urquhart consiste à démentir toute ambition personnelle pour mieux intriguer en coulisses afin d’éliminer l’un après l’autre ses adversaires. On le verra également nouer, avec la bénédiction d’une épouse très Lady Macbeth, une relation profondément ambiguë, de caractère incestueux, avec une jeune journaliste devenue sa taupe et son relais dans le monde de la presse.

La théâtralité du procédé se fond en souplesse dans un filmage classique et soigné — la qualité anglaise BBC à son meilleur. Elle s’appuie sur un dialogue au rasoir et un casting de première classe, dominé par la prodigieuse interprétation d’Ian Richardson, grand acteur shakespearien (on n’en sort pas) et l’un des fondateurs de la Royal Shakespeare Company. Son fin sourire assassin, son regard d’acier et sa diction d’une suavité délectable confèrent à Urquhart une sorte de grandeur dans l’abomination. On ne se lasse pas de l’entendre répéter aux médias, lorsqu’il ne veut ni soutenir ni démentir une allégation : « You might very well think that ; I couldn’t possibly comment. » Phrase qui, paraît-il, est passée en proverbe outre-Manche.

Pour la petite histoire, le premier épisode de House of Cards fut diffusé à la BBC le 18 novembre 1990, soit quatre jours avant l’annonce officielle du retrait de Thatcher. Compte tenu des délais d’écriture et de tournage, les scénaristes avaient donc anticipé de plusieurs mois ce départ. Ce côté réalité qui rejoint la fiction en direct produisit son petit effet sur les spectateurs de l’époque, qui trouvèrent dans la série un écho troublant à la situation politique du moment.

Ajoutons qu’au début du troisième volet, on érige un monument à la mémoire de feue (!) Mrs Thatcher, monument dont chacun s’accorde à mots couverts à reconnaître que c’est une horreur qui défigurera le parc où il s’élévera. Au risque de répéter un poncif, ce n’est pas demain la veille qu’on verra cela dans une série hexagonale.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

Ici et maintenant

Le magnétoscope puis le DVD nous ont changés en écureuils. On enregistre, on achète, on engrange les films. Ils sont là, dociles et manipulables, disponibles à volonté, pour demain, pour plus tard. Quelques centaines de films s’empoussièrent sur mes étagères, attendant patiemment leur heure, mais il semble qu’il y ait toujours quelque chose de plus important à faire ; il n’y a pas d’urgence, n’est-ce-pas, ils seront encore là la semaine prochaine.

N’attendez pas de couplet nostalgique. Le DVD a changé nos vies, on aurait mauvaise grâce à se plaindre. Tout de même, je me revois il y a quinze ans, n’ayant pas encore de magnétoscope, réglant le réveil à trois heures du matin pour ne pas manquer la diffusion sur la BBC du rarissime Beat Girl d’Edmond T. Gréville. À dire vrai, le film se révéla quelque peu inégal, avec néanmoins des moments subjugants, comme souvent chez Gréville, – mais quelle fête de le découvrir « en direct » (i.e. dans le présent de sa diffusion) au plein cœur de la nuit, tandis que la ville dormait alentour. Dans ces instants la vision d’un film est vécue comme un moment privilégié qui lui donne un surcroît d’intensité. C’est un événement au sens strict, un phénomène qui ne se produit qu’une fois, à saisir maintenant ou jamais (et de fait Beat Girl n’a jamais été rediffusé depuis). Si l’attention se relâche, si on loupe une réplique, pas moyen d’appuyer sur rewind.

Le magnétoscope acquis depuis étant opportunément tombé en panne, j’ai retrouvé quelque chose de cette excitation en découvrant hier soir au Cinéma de minuit Bonne chance ! de Sacha Guitry (1935). Et cette excitation se mêlait sans partage à l’extraordinaire euphorie que dispense le film. Peintre bohème et désargenté, Claude/Guitry en pince discrètement pour la jeune lingère sa voisine (c’est notre chère Jacqueline Delubac). Ils se croisent dans la rue, elle lui dit « bonjour », il répond « bonne chance ! » Étonnée de ce salut inattendu qui se voit aussitôt suivi d’effet (une cliente lui fait cadeau de vêtements), la superstitieuse Marie achète un billet de loterie et propose au peintre de partager les gains éventuels. Sur ces entrefaites, un palotin en instance de départ pour treize jours de service militaire lui déclare sa flamme et la demande en mariage. Marie se fait prier mais, piquée au vif d’apercevoir par la fenêtre Claude en train, croit-elle, d’en courtiser une autre, elle accepte sur un coup de tête idiot. Le soir même a lieu le tirage de la loterie ; naturellement Marie avait acquis le billet gagnant. Et le lendemain matin, elle apporte au peintre la moitié du gros lot, rien de moins qu’un million de francs. Refus de Claude – une somme pareille, vous comprenez, je ne pourrais pas – et puis d’accord, mais à une condition : ce million, dépensons-le ensemble ; offrons-nous le voyage de nos rêves, en tout bien tout honneur (hum), et dans quinze jours je vous dépose à la mairie dans les bras de votre futur. Allons, en route, plus une seconde à perdre.

Avant de m’accuser de spoiler comme un cochon, considérez que je n’ai raconté là très sommairement que les dix premières minutes du film, qui fourmillent de bien d’autres micro-péripéties. La suite, ce sera l’extravagant périple qu’entreprennent Claude et Marie pour claquer leur million ; périple au cours duquel ils ne cessent de se surprendre l’un l’autre et de vérifier qu’une chance inouïe leur sourit quand ils sont ensemble et les abandonne aussitôt qu’ils se séparent 1.

L’argent qui n’a de sens qu’à être royalement flambé, la chance, le bonheur à saisir dans l’heure 2 : le film est un concentré de morale guytriesque. Mais c’est sa liberté d’allure qui stupéfie le plus, même au regard du Roman d’un tricheur que Guitry tournera l’année suivante. Bonne chance ! appartient à l’espèce merveilleuse des films qui paraissent s’inventer à mesure qu’ils se font, et où il semble que tout soit possible à tout moment : les bifurcations imprévisibles, le surgissement d’un second rôle, les changements de genre à vue, du quiproquo de vaudeville à la pagnolade de village en passant par le travelogue pour rire (un stock-shot de pyramides, une contreplongée sur deux touristes à dos de chameau filmés au Jardin d’acclimatation et hop, nous voilà en Égypte). Le scénario en fut écrit directement pour l’écran, et l’on dirait qu’un an après l’ennuyeux Pasteur, Guitry s’emploie à battre en brèche tout reproche de théâtre filmé. Au brio verbal répondent la rapidité d’exécution, l’abondance des trouvailles visuelles, la jubilation contagieuse avec laquelle Guitry s’enchante de son nouveau jouet, ce merveilleux train électrique nommé cinéma qu’il s’amuse à faire fonctionner sous nos yeux : caméra mobile, inserts, fondus et volets, montage alterné/éclaté, recours très inhabituel chez lui aux extérieurs, plans oniriques où Claude et Marie rêvent l’un de l’autre (on reverra cela dans Désiré). En somme, un jeu constant avec la représentation dont on rend le spectateur complice, comme dans ce travelling avant sur une route de Provence, qui se désigne lui-même comme travelling. En amorce, le capot de la voiture emportant les deux voyageurs. Guitry et Delubac en voix off. Je reconstitue de mémoire.

Guitry : Ne jurerait-on pas, en roulant à cette vitesse, qu’on est au cinéma ?

Delubac : C’est ma foi vrai.

Guitry : Et vous savez comment on s’y prend pour tourner ce genre de scène ? Je me le suis fait expliquer par des gens de cinéma. Figurez-vous qu’on met la caméra dans la voiture, tout simplement.

Delubac : Pas possible… Et les comédiens ?

Guitry : Eh bien, on enregistre après coup leur dialogue en studio.

Delubac : Tss, incroyable.

« Je vais vous faire pivoter, vous allez voir ça » : c’est ce que dit Claude à Marie, mais l’on peut y entendre simultanément une adresse de Guitry au cinéma lui-même. Pour les personnages comme pour le cinéaste, dans son intrigue comme dans sa mise en scène, Bonne chance ! est l’affirmation du cinéma comme lieu où tous les désirs sont réalisables et où, contre tout moralisme, la réalisation de ces désirs ne se paie d’aucune déception, d’aucune mélancolie morose. Post filmum, animal non triste.

1 Un rapprochement s’impose ici avec le Roman d’un tricheur, qui raconte, suivant les mots de Guitry, « quarante années de la vie d’un homme auquel ses mauvaises actions portent bonheur, et que la chance abandonne aussitôt qu’il veut s’amender».

2 Cf. Faisons un rêve : « Nous avons mieux que deux jours, nous n’avons que quelques heures… vite, profitons-en ! » Voir aussi la magnifique tirade hédoniste de Gaston Dubosc au début de Mon père avait raison.

Pierre Louÿs et le cinéma

Où l’on découvre de manière inattendue chez Pierre Louÿs une intelligence immédiate des possibilités et de la spécificité du cinématographe.

Lundi [3 février 1908]

Henri Lavedan est venu me voir aujourd’hui et m’a dit ces paroles ailées :

« Un intelligent impresario, soutenu par un syndicat de banquiers (ça coûtera très cher), m’a prié d’aller chez une quinzaine d’écrivains, dont vous êtes, pour leur demander d’écrire chacun deux ou trois scénarios pour cinématographe.

« Il trouve que cet instrument est susceptible de donner des effets dramatiques admirables et que jusqu’ici, on ne s’en est guère servi que pour des farces ou du gros mélo.

« Sardou, Rostand, Hervieu, Moi, Haraucourt, Maindron, etc., nous avons accepté.

« Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, Paul Mounet, Réjane, Bartet, Brandès, etc., etc., ont traité déjà et acceptent de poser pour vous et pour nous.

« Mais nous vous demandons du Pierre Louÿs, c’est-à-dire de l’antique. Dans ce cadre-là, ce que vous voudrez. »

J’ai quarante-huit heures pour réfléchir et trouver des sujets.

Il paraît qu’Anatole France a choisi Panurge, ce qui n’est pas mal, et Circé, ce qui me paraît extravagant. Je ne peux vraiment pas aller jusqu’à la mythologie. On ne photographie pas Hercule ni Perséphone.

En principe, tout stupéfait que je sois de la proposition, je ne suis pas absolument hostile. Je vois en gros un sujet tragique, une scène comique et un sujet «gracieux», comme disent les marchands d’estampes. Pour le 3e, qui sera une scène de danse, Lavedan m’a offert Zambelli, mais je dois à ma légende de choisir Régina Badet : je ne peux pas changer de danseuse, comme cela, aux yeux de ma famille ; ce serait du dévergondage. – Quant aux deux autres sujets – as-tu une idée ? Il faut que ce soit très clair, très facile à comprendre, à Moscou, comme à Valparaiso. Vois-tu un sujet historique assez « mouvementé » pour être susceptible d’être cinématographié ?

Au premier abord, il semble qu’il y en ait mille, mais je cherche depuis une demi-heure et je n’en trouve aucun.

J’aimerais mieux restreindre le choix autour des rôles que l’on peut donner à Mounet-Sully. Puisque nous avons le bonheur de l’avoir, mieux vaut en profiter. Pas de Bartet, surtout ! Pas de Bartet !

La difficulté est de trouver le sujet clair, tragique, rapide, et mouvementé. — On peut cinématographier le 4e acte de Ruy Blas : tout le monde comprendra que Don César profite d’un triple quiproquo. C’est compliqué mais clair, sans paroles. — Mais on ne peut en faire autant pour Œdipe-Roi, qui est simple, mais incompréhensible si l’on ne parle pas.

Il faut aussi profiter des deux points sur lesquels le cinématographe est supérieur à l’art scénique : 1° En ce qu’il peut présenter, au lieu du décor, le réel : l’eau vraie, le ruisseau, le lac, la poussière de la route, LA MER. 2° En ce qu’il peut dérouler une scène sur un terrain considérable : une poursuite à travers champs, la fuite d’une femme à cheval, d’une barque sur un fleuve.

C’est amusant à chercher.

Je t’embrasse de cœur.

P.

Prie Paz de n’en pas parler. J’ai promis le secret à Lavedan.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917.

Édition établie par Jean-Paul Goujon. Fayard, 2002.

Pris au piège

L’évocation des décors piégés dans Fu Manchu m’a remis en mémoire un des épisodes les plus stupéfiants des Vampires de Feuillade. J’avais entrepris de le décrire, mais Ado Kyrou le raconte tellement mieux que je ne pourrais le faire, il serait idiot de s’en priver.

Je ne peux m’empêcher de raconter une scène qui hante encore mes nuits : un immense salon avec candélabres, rideaux richement brochés, lourds fauteuils, lumières éclatantes ; un bal y est donné par Musidora et son faux père. La crème de la société parisienne s’amuse, danse et exhibe ses plus belles femmes, ses plus somptueuses robes, ses joyaux les plus riches. Musidora et son complice s’esquivent discrètement et soudain une dame se trouve mal ; on s’empresse autour d’elle, on la soigne, mais une deuxième dame s’évanouit et une troisième et une quatrième. Début de panique, des cris, l’air devient irrespirable. D’un coin, un tuyau lance un gaz implacable. Les hommes les plus courageux essaient d’ouvrir les portes : elles sont barricadées ; tirent les rideaux : il n’y a pas de fenêtre. Et les hommes finissent aussi par succomber, transformant le salon en une fosse où des infirmes se roulent, étouffent, râlent, font des gestes de noyés. Bientôt les lumières s’éteignent. Alors au fond s’ouvrent deux portes lointaines et deux ombres moulées dans des maillots noirs se détachent et avancent pour ramasser tranquillement colliers, bracelets, portefeuilles, pendentifs et broches qu’ils fourrent dans deux grands sacs.

(Le Surréalisme au cinéma. Le Terrain Vague, 1963)

Ô, ce moment où des hommes en tenue de soirée tirent furieusement les rideaux et découvrent derrière une absence de fenêtre ! Je défie quiconque de voir cette scène sans sentir un grand frisson lui parcourir l’échine.

Les avatars de Parker

Parker ne s’est jamais appelé Parker au cinéma, mais Walker (Point Blank, John Boorman, 1967), Georges (Mise à sac, Alain Cavalier, 1967), Macklin (The Outfit, John Flynn, 1973), McClain (The Split, Gordon Fleming, 1968), Stone (Slayground, Terry Bedford, 1983) et Porter (Payback, Brian Helgeland, 1999).

[Ajoutons pour être complet que Made in U.S.A., le plus mauvais Godard des années 1960, est tiré de The Jugger/Rien dans le coffre, ce que personne ne pourrait soupçonner sans la mention du générique. Le personnage interprété par Jean-Pierre Léaud se nomme Don Siegel. Six ans plus tard, Donald Siegel réalisera l’épatant Charley Varrick, d’esprit très westlakien – quoique fort librement inspiré d’un roman de John Reese, The Looters/les Pillards.]

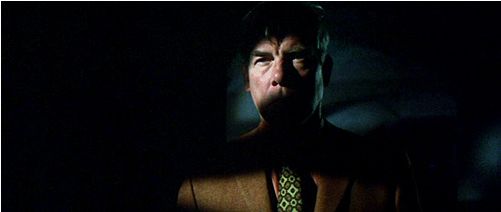

Lee Marvin dans Point Blank, le meilleur film jamais tiré d’un roman de Westlake.

Ce dernier fut si impressionné par la prestation de l’acteur qu’il s’en inspira

pour la description de Parker dans les romans ultérieurs.

Valses pour Resnais

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.

Pas de metteur en scène plus passionné de musique que Resnais ; pas de cinéaste plus musical non plus. C’est musique que les célèbres travellings envoûtants et le montage contrapuntique, les dialogues psalmodiés d’Hiroshima ou pulvérisés de Muriel, le récitatif obsédant de Marienbad, le goût des accents étrangers, les acteurs qui se mettent à chanter avec leur voix (Muriel, La vie est un roman, Pas sur la bouche) ou celle des autres (On connaît la chanson). Providence est un grand opéra fantasmatique, l’Amour à mort un opéra de chambre viennois ; Stavisky… ne fonctionne que si on le reçoit comme un musical onirique sans chorégraphies.

D’Hiroshima mon amour à Cœurs, ce Portrait musical d’Alain Resnais propose un panorama presque exhaustif de ses longs métrages (dommage qu’on n’ait pas fait une petite place à Kander, le tableau aurait été complet). Il dessine, en treize compositeurs, un paysage d’une grande variété et d’une surprenante cohérence, hanté par une certaine qualité de rêverie inquiète que résume idéalement le fox-trot lancinant de Sondheim pour Stavisky…, et dont témoigne aussi la récurrence de valses à la fois ironiques et vénéneuses. Car si la musique au cinéma, selon Resnais, a notamment pour fonction « de faire mieux sentir la construction du film », celle qu’il obtient de ses compositeurs a aussi pour vertu d’en laisser le sens ouvert, comme en suspens dans l’air — à l’image des méduses d’On connaît la chanson —, d’en épanouir et d’en prolonger la résonance en nous.

Alain Resnais, portrait musical. Universal.

Alain Resnais, portrait musical. Universal.

1. Avec ce trait de monomanie sympathique révélé par Bruno Fontaine, où se reconnaîtront les complétistes acharnés : « [Resnais] m’a aussi avoué son grand problème : ne pouvoir appréhender un compositeur que dans sa stricte intégralité. S’il commence à écouter Honegger, il lui faut acheter tout Honegger. Il a ce fonctionnement encyclopédique avec tous les sujets qui l’intéressent. »

Le palimpseste de Morel

Dans l’entretien qu’il a accordé aux Inrockuptibles sur Second Life, Chris Marker fait erreur, il me semble, en attribuant à Max Jacob l’histoire des deux masques qui se donnent rendez-vous et découvrent stupéfaits que ni l’un ni l’autre n’est celui qu’ils croyaient — ou alors, c’est que Jacob a plagié sans vergogne Alphonse Allais (Un drame bien parisien). Mais il a cent fois raison de recommander la lecture de l’Invention de Morel. Non seulement parce que le roman de Bioy Casares est, selon ses mots, un livre prémonitoire sur le « sentiment de la porosité entre le réel et le virtuel ». Mais encore parce que cette histoire d’amour bouleversante — l’une des plus belles qui fut jamais écrite – peut aussi se lire comme une allégorie de la relation du cinéphile aux fantômes de l’écran — qui n’a jamais rêvé d’entrer dans le film pour étreindre la créature de ses rêves ? Et enfin parce que l’Invention est l’image dans le tapis, le texte-palimpseste d’une précieuse constellation cinématographique où Marker lui-même figure en bonne place. Il y a, sciemment ou non, un effet Morel dans Vertigo et dans la Jetée, dans Marienbad et Je t’aime, je t’aime, tous films où le protagoniste cherche à rencontrer, retenir, aimer et/ou retrouver une femme qui appartient à un autre continuum temporel, une autre strate de réalité, et qu’il ne pourra rejoindre — pour la perdre à nouveau — que dans la mort. Si, comme l’affirmait Borges, toute œuvre créée ses précurseurs, alors le livre de Bioy est bien le précurseur de ces films liés les uns aux autres par un jeu secret de correspondances et d’échos intimes, de hasards extérieurs nécessaires (quelques années après avoir réalisé la Jetée, Marker, dont on sait le culte qu’il voue à Vertigo, suggéra à Resnais de rencontrer Jacques Sternberg, autre grand amoureux des chats, qui allait écrire pour lui le scénario du magnifique Je t’aime, je t’aime). Être moins allusif m’obligerait à déflorer la trame du roman, ce à quoi je me refuse absolument. Ceux qui l’ont lu auront compris. Les autres savent ce qu’il leur reste à faire.

Dans l’entretien qu’il a accordé aux Inrockuptibles sur Second Life, Chris Marker fait erreur, il me semble, en attribuant à Max Jacob l’histoire des deux masques qui se donnent rendez-vous et découvrent stupéfaits que ni l’un ni l’autre n’est celui qu’ils croyaient — ou alors, c’est que Jacob a plagié sans vergogne Alphonse Allais (Un drame bien parisien). Mais il a cent fois raison de recommander la lecture de l’Invention de Morel. Non seulement parce que le roman de Bioy Casares est, selon ses mots, un livre prémonitoire sur le « sentiment de la porosité entre le réel et le virtuel ». Mais encore parce que cette histoire d’amour bouleversante — l’une des plus belles qui fut jamais écrite – peut aussi se lire comme une allégorie de la relation du cinéphile aux fantômes de l’écran — qui n’a jamais rêvé d’entrer dans le film pour étreindre la créature de ses rêves ? Et enfin parce que l’Invention est l’image dans le tapis, le texte-palimpseste d’une précieuse constellation cinématographique où Marker lui-même figure en bonne place. Il y a, sciemment ou non, un effet Morel dans Vertigo et dans la Jetée, dans Marienbad et Je t’aime, je t’aime, tous films où le protagoniste cherche à rencontrer, retenir, aimer et/ou retrouver une femme qui appartient à un autre continuum temporel, une autre strate de réalité, et qu’il ne pourra rejoindre — pour la perdre à nouveau — que dans la mort. Si, comme l’affirmait Borges, toute œuvre créée ses précurseurs, alors le livre de Bioy est bien le précurseur de ces films liés les uns aux autres par un jeu secret de correspondances et d’échos intimes, de hasards extérieurs nécessaires (quelques années après avoir réalisé la Jetée, Marker, dont on sait le culte qu’il voue à Vertigo, suggéra à Resnais de rencontrer Jacques Sternberg, autre grand amoureux des chats, qui allait écrire pour lui le scénario du magnifique Je t’aime, je t’aime). Être moins allusif m’obligerait à déflorer la trame du roman, ce à quoi je me refuse absolument. Ceux qui l’ont lu auront compris. Les autres savent ce qu’il leur reste à faire.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir. House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale  Dans l’

Dans l’