Dans ta face

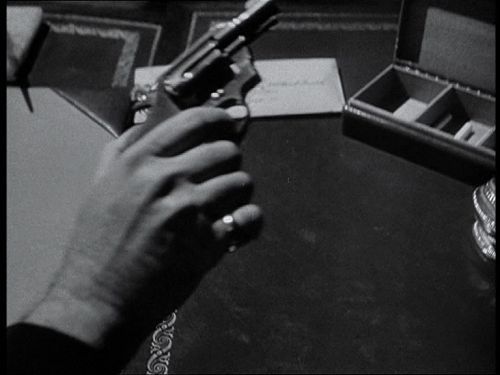

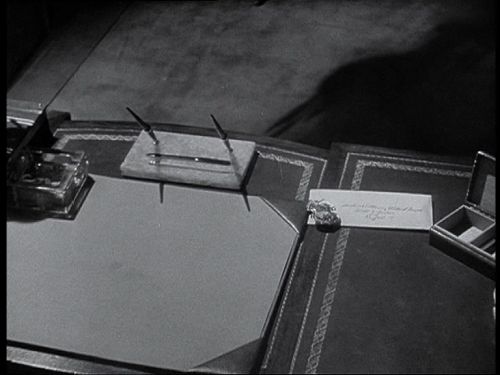

The Big Heat s’ouvre par le suicide d’un policier corrompu ; While the City Sleeps par un meurtre, commis par un tueur en série. Ici et là, Fritz Lang adopte la même solution de mise en scène : un plan unique et bref, filmé en caméra subjective (ou semi-subjective). Ces plans font l’effet d’une gifle. Leur nudité brutale nous met en contact direct, sans filtre d’aucune sorte, avec la violence, de manière d’autant plus choquante qu’ils surviennent au début des films. Le point de vue subjectif force l’identification du spectateur ici au suicidé, là au meurtrier, visualisant l’idée chère à Lang suivant laquelle « nous sommes tous des assassins/des coupables en puissance.»

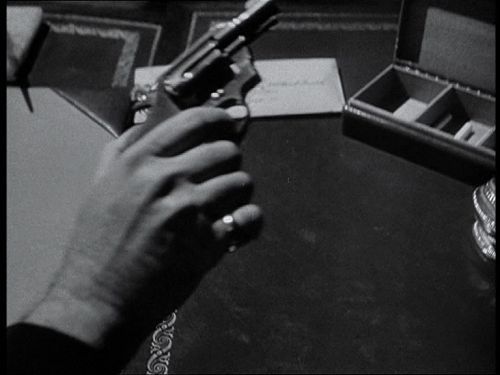

Premier plan de The Big Heat (1953). L’homme se saisit du revolver et l’élève hors champ vers sa tempe. Le champ reste momentanément vide. Puis le coup de feu retentit, un nuage de fumée de poudre traverse fugitivement le coin supérieur gauche de l’image, avant que le corps ne s’effondre sur le bureau. Tout va très vite, l’effet est saisissant.

Dernier plan du prologue de While the City Sleeps (1956). Frontalité et caméra subjective. Le meurtrier, revenu subrepticement dans l’appartement, s’approche de sa victime, qui découvre sa présence et se met à hurler. Travelling avant, fondu au noir, envoi du générique.

In Harm’s Way

Sans égaler Anatomy of a Murder ni Advise and Consent, In Harm’s Way vaut beaucoup mieux que sa réputation mi-figue mi-raisin. À sa sortie en 1965, le film essuya une volée de bois vert. En plein essor du jeune cinéma, l’entreprise fut jugée anachronique (sentiment que le passage du temps n’a pu qu’estomper : ce sont aujourd’hui ses solides vertus classiques qui nous frappent) et suspectée de militarisme (ce qui est absurde). Seuls les premingériens de la première heure furent sensibles à ses qualités. Gérard Legrand parla d’une « symphonie de la fatigue et de l’épuisement ». Jacques Lourcelles loua « l’attention suprême apportée aux corps, à la vie physique des personnages » et l’ambition totalisante de Preminger « de décrire l’action sous tous ses aspects et la vie des individus à tous ses niveaux », dans ses implications personnelles et collectives. Tous deux pointèrent la nécessité, pour le héros premingérien, de savoir faire preuve d’esprit de décision et de tirer les conséquences de ses actes 1. Le film, depuis, a sombré au purgatoire. La surprise n’en est que meilleure.

Situé au début de la guerre du Pacifique (entre l’attaque de Pearl Harbour et le premier revers infligé en mer à l’armée japonaise), c’est un Preminger typique de sa « deuxième manière » : adaptation d’un best-seller + production à gros budget + casting all-stars (John Wayne, Kirk Douglas, Patricia Neal, Burgess Meredith, Henry Fonda, Paula Prentiss, Dana Andrews, Franchot Tone, Stanley Holloway…) + durée fleuve + radiographie d’une institution. Après la justice (Anatomy of a Murder et les nombreuses scènes de procès émaillant la filmographie de Preminger), la politique (Advise and Consent), l’Église (The Cardinal), voici donc la marine militaire en temps de guerre. Constantes de ce corpus :

1. Les militaires d’In Harm’s Way, comme le personnel politique d’Advise and Consent, sont envisagés comme une classe professionnelle en exercice.

2. Preminger n’est pas un déterministe. Il ignore le poncif simplet du méchant système écrasant les gentils individus au profit d’une vision dynamique dépeignant les tensions, le jeu de dominos complexe et vivant entre les rouages d’une institution et le heurt de volontés individuelles antagonistes. Si bien qu’un des motifs récurrents de ces films est celui de la stratégie : rhétorique de prétoire dans les films à procès, intrigues d’antichambre dans Advise and Consent, tactique navale et guéguerres internes au sein de la hiérarchie du commandement (entre les militaires de terrain et les planqués de l’arrière) dans In Harm’s Way. Rockwell Torrey est un capitaine compétent parce qu’il est le meilleur stratège, parce qu’il sait anticiper, déduire à la lecture d’une simple carte les ressorts d’une opération top secret bien avant d’en être officiellement informé, ou encore modifier sa tactique au dernier moment, sur la foi d’un rapport reçu en cours de mission, pour mieux blouser ses adversaires.

3. Conséquemment, Preminger s’intéresse à la circulation de l’information et, de manière pionnière, au rôle des médias. Dans Advise and Consent, c’est une manchette de journal qui, au tout premier plan, mettait en branle le mouvement du film. Une scène d’In Harm’s Way montre comment des haut gradés cherchent à utiliser un groupe de journalistes embedded pour servir leurs ambitions politiques – moment qui se charge d’un accent prémonitoire à la lumière des conflits armés d’aujourd’hui.

Le film appose plutôt qu’il n’oppose deux caractères, le vieux loup de mer fatigué (John Wayne) et la tête brûlée rongée par ses démons intérieurs (Kirk Douglas). Wayne transporte chez Preminger sa persona construite chez Hawks et Ford. On songe en particulier à They Were Expendable de Ford, dont le titre aurait fort bien convenu à In Harm’s Way. La longueur de ces deux films (plus de deux heures) et leur durée étale sont mises au service d’une vision aussi peu romantique et triomphale que possible de la guerre, montrée comme une tâche ingrate, morne, répétitive, où la seule certitude est d’aller au casse-pipe. On ne compte pas les morts et les blessés, et la mort toujours expéditive n’épargne pas plus les « vedettes » que les figurants.

Il reste indéniable qu’In Harm’s Way pâtit de ses personnages unidimensionnels, de situations à la limite parfois du soap opera. Preminger est certainement moins à son affaire avec les relations père-fils (les scènes entre Rockwell et son rejeton, où l’on ne sait trop ce qui passe, du malaise des personnages ou de celui du cinéaste à les filmer) qu’avec les nombreuses relations père-fille qui traversent sa filmographie. Ce schématisme est heureusement contrebalancé par l’ampleur parfaitement dominée du filmage et l’incroyable justesse de la saisie des réflexes d’acteurs : les regards, les gestes, le maintien, la démarche, en deçà de toute psychologie, en révèlent davantage sur les personnages que de longs discours. Un exemple en est ce moment fulgurant où James Mitchum s’affaisse, épuisé, sur la poitrine de son interlocuteur après avoir fait son rapport.

Procédant comme toujours par plans longs et mobiles, la caméra de Preminger parvient à lier sans effort les scènes à grand déploiement et les moments d’intimité. La sécheresse sans bavures des éclats de violence (l’attaque de Pearl Harbour et les combats navals, bien sûr, mais aussi un accident de voiture mortel et une scène de viol d’autant plus saisissante qu’on n’en voit que les prémices absolument glaçants) côtoie des moments d’une grande délicatesse : John Wayne annonçant la disparition présumée de son mari à Paula Prentiss tandis qu’elle continue à observer aux jumelles le passage des avions ennemis ; la relation Wayne-Patricia Neal, rare exemple hollywoodien convaincant d’une liaison sentimentale adulte et lucide entre gens ayant dépassé la quarantaine et ne se berçant plus d’illusions ; le plan des retrouvailles de Paula Prentiss et de Tom Tryon, amorcé par un beau mouvement à la grue embrassant San Francisco (et la scène d’hôtel qui suit).

L’ouverture admirable du film en condense toutes les qualités dramatiques et visuelles. Elle conjoint la fluidité (plusieurs plans longs enchaînés pour donner l’illusion d’une continuité enveloppante), la photogénie (superbe gamme des noirs et des gris de la photo de Loyal Griggs), la clarté et la densité narratives (une affiche indique la date et le lieu : un bal de la marine à la veille de Pearl Harbour ; il ne faut pas la louper), la beauté plastique (cette table longue où sont alignées comme à la parade les casquettes blanches des officiers), le sentiment de liberté souveraine : la caméra investit le décor, longe une piscine avant de s’immiscer dans la mêlée des danseurs ; tous les protagonistes de cette séquence chorale ont une existence immédiate alors qu’ils sont presque tous des personnages secondaires — certains mourront dans un quart d’heure — mais nous l’ignorons encore (tandis qu’un des personnages principaux n’est présent que par son nom cité dans le dialogue), et l’on dirait que le film pourrait choisir de faire de chacun d’eux le centre de la fresque à venir. Il y a longtemps que je n’avais pas vu un aussi beau morceau de cinéma.

P.-S. Preminger fut le premier cinéaste à confier à Saul Bass la conception d’un générique. Leur collaboration compta quatorze films. Le générique d’In Harm’s Way est présenté à la fin du film, une première à ma connaissance, dont s’est peut-être souvenu Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now. Ce générique fait d’écume et de vagues où s’engloutit le film répond bien sûr au théâtre maritime d’In Harm’s Way. Mais il fait aussi écho à un ressort profond du cinéma de Preminger : l’énergie humaine qui se dévore elle-même. À la fin d’Advise and Consent, une semaine d’intrigues acharnées, de calculs, de manœuvres politiciennes se trouve anéantie en un instant : le château de cartes s’effondre, tout est à recommencer. In Harm’s Way se termine par une première victoire (titre français du film), incertaine et provisoire, et payée au prix fort.

1 Gérard Legrand, « Festival de Cannes », Positif no 71, septembre 1965. Jacques Lourcelles, Otto Preminger, Seghers, « Cinéma d’aujourd’hui », 1965.

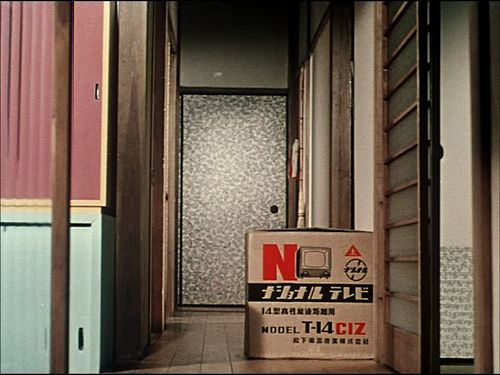

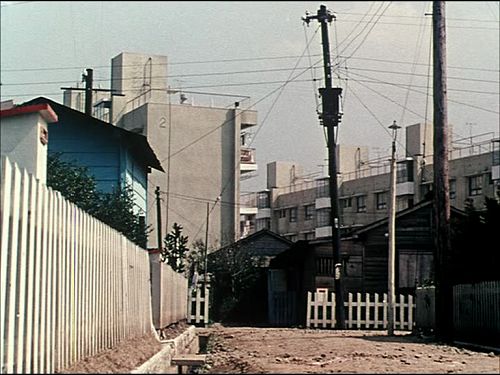

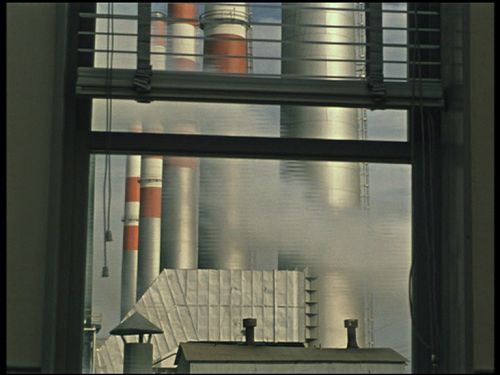

Typo des villes (47) : Yasujiro Ozu

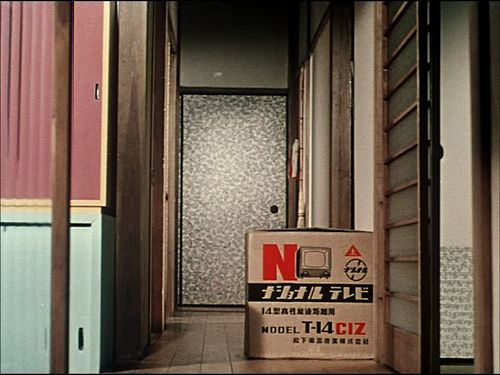

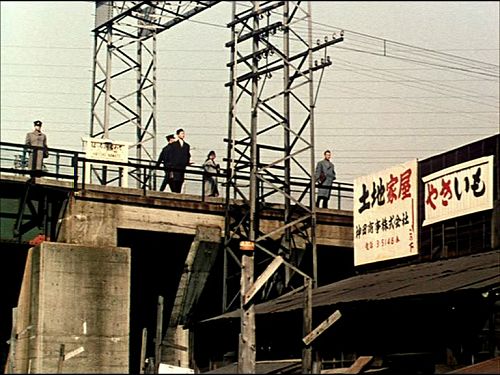

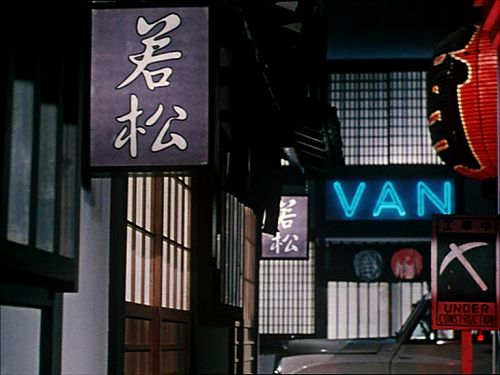

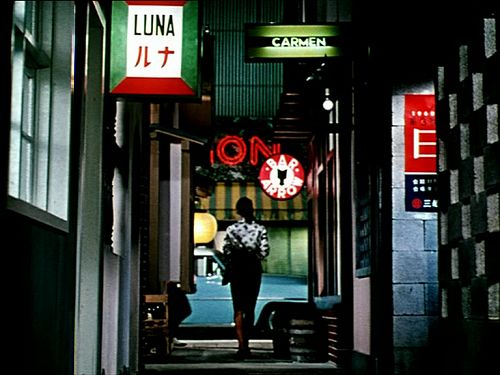

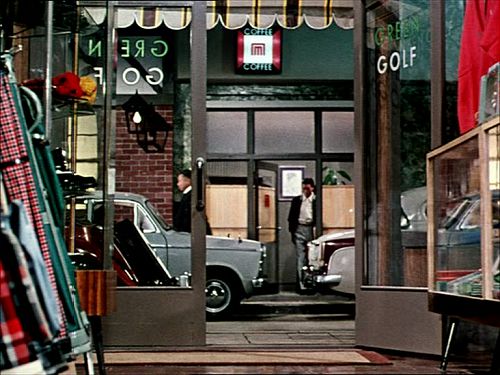

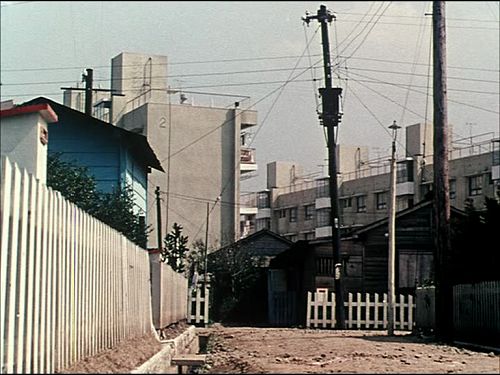

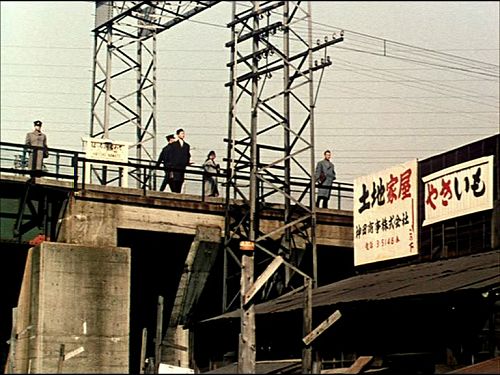

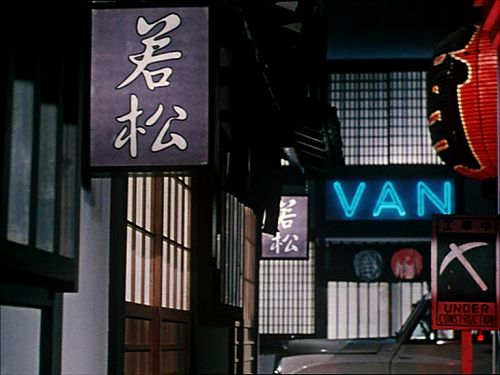

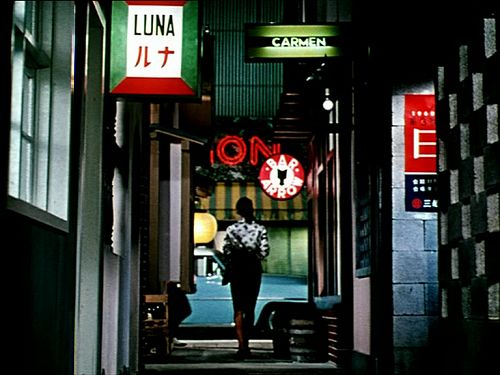

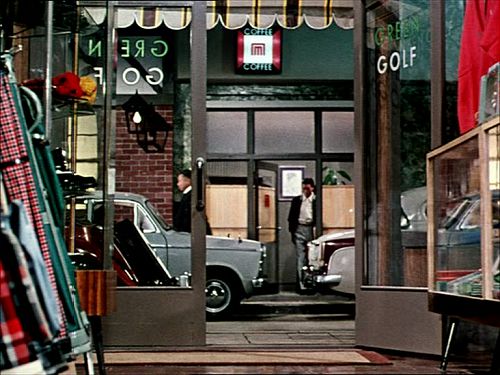

Il y a beaucoup d’enseignes dans le cinéma d’Ozu. Enseignes où voisinent le japonais et l’anglais. Enseignes de boutiques, de cafés, de bars, de restaurants – on sait l’importance de la nourriture et de la boisson dans ses films. Elles occupent plusieurs fonctions : fonction narrative élémentaire (situer le lieu de l’action) ; fonction qu’on pourrait dire musicale de ponctuation entre les séquences ; indice enfin, parmi d’autres, de l’occidentalisation du décor urbain après la Deuxième Guerre mondiale, que les films d’Ozu enregistrent en même temps que les transformations de la société japonaise.

Certaines de ces enseignes participent au système de « thèmes et variations » du cinéaste. À l’instar des comédiens, des rituels domestiques et sociaux – repas, coucher, visites de voisinage, mariages, enterrements –, des situations dramatiques, de certains plans d’objets, elles reviennent d’un film à l’autre, à la manière d’un motif musical, justement.

Fleurs d’équinoxe (1958)

Bonjour (1959)

Fin d’automne (1960)

Dernier Caprice (1961)

Le Goût du saké (1962)

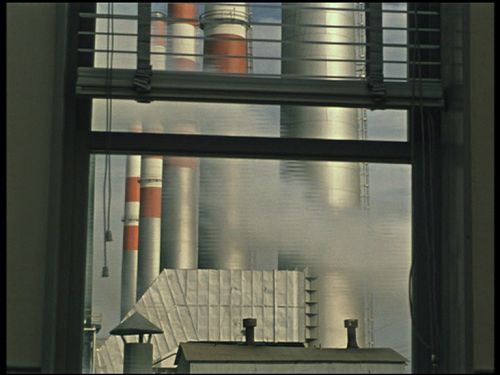

À propos du décor urbain, j’ai toujours été frappé par une convergence inattendue entre Ozu et Tati, celui de Mon oncle et de Playtime. Il est à peu près certain que chacun ignorait jusqu’à l’existence de l’autre ; mais tous deux ont saisi admirablement, à la même époque, la modernisation du paysage urbain, avec une parenté frappante dans l’appréhension de l’espace.

Fleurs d’équinoxe

Bonjour

Fin d’automne

Le Goût du saké

Le fantôme de Woody

Plusieurs critiques ont relevé les allusions à Hitchcock dans les Fantômes d’Ismaël : prénom de Carlotta attribué à celle qui revient d’entre les morts, reprise d’un thème musical de Marnie… Mais a-t-on noté à quel point le film d’Arnaud Desplechin était redevable à Woody Allen (et, via Allen, à Bergman) ? Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg se promenant, filmés en travelling latéral, sur la plage de Noirmoutier, c’est Allen et Diana Keaton dans Annie Hall (motif visuel qu’Allen avait emprunté à Bergman). Les vétérans du Quai d’Orsay évoquant à table la figure absente d’un collègue excentrique, ce sont les artistes de cabaret se rappelant les mésaventures d’un imprésario fantasque au début de Broadway Danny Rose. Plus fondamentalement, l’argument et la structure éclatée des Fantômes d’Ismaël rappellent ceux de Stardust Memories (c’est-à-dire de 8 1/2) : crise existentielle d’un cinéaste hanté par le souvenir d’une femme instable. Desplechin est coutumier de ces emprunts (on songe notamment à la belle figure de la lettre lue à voix haute, en travelling latéral ou face caméra, qui provient des Deux Anglaises de Truffaut), que bien entendu il passe dans son mixeur personnel jusqu’à les faire tout à fait siens.

Annie Hall

Persona

Broadway Danny Rose

Intermède insulaire : deux femmes aux rapports tendus lisant sur la plage,

dans Persona et les Fantômes d’Ismaël

Le presbytère n’a rien perdu de son charme

The Barchester Chronicles est la mini-série qui fit remarquer Alan Rickman outre-Manche, six ans avant sa consécration internationale dans Die Hard. Il y interprète le révérend Obadiah Slope, archétype de l’intrigant cauteleux, opportuniste, hypocritement suave et tout à fait visqueux. Il faut voir avec quelle répugnance, quel air dégoûté son ennemi juré, l’archidiacre Grantly, prononce son nom comme s’il effleurait un serpent : « Sleu-ôpe ! » Rickman, cela n’étonnera personne, est prodigieux dans le rôle.

La série adapte les deux premiers romans du cycle de Barchester d’Anthony Trollope, le Directeur et les Tours de Barchester, qui élèvent la querelle de clochers au rang des beaux-arts. Condenser ces sept cents pages en un peu plus de six heures, c’est forcément renoncer à une bonne part de ce qui fait l’enchantement de Trollope : les lents détours, les digressions, les interventions intempestives du narrateur, les longueurs mêmes qui sont en réalité, dans tant de romans du XIXe siècle, indispensables à l’ampleur fluviale de la narration, non seulement parce qu’elles lui donnent sa respiration mais parce qu’elles communiquent l’impression du temps qui passe et transforme les personnages. Cela étant, l’adaptation serrée d’Alan Plater est un modèle d’intelligence dramatique.

Les contraintes de production, loin de lui nuire, servent le scénario en allant dans le même sens de la concentration. La série date de 1982, les couleurs de l’image vidéo bavotent aux contours. Elle est typique de l’esthétique BBC de l’époque : budget étroit, figuration réduite à la portion congrue, direction artistique soignée, mises en place un peu raides qui, en l’occurrence, s’accordent parfaitement à la raideur du décorum victorien. On assiste, pour l’essentiel, à une succession de conversations en chambre, ponctuées de quelques scènes en extérieur. Du théâtre filmé ? Peut-être, mais quel théâtre ! Le dialogue est délectable d’ironie et d’understatement, et les comédiens formés pour la plupart à la scène, en lui faisant un sort parfait, donnent tout son relief à cette comédie de mœurs ecclésiastiques. Outre Ryckman, citons Donald Pleasance à contre-emploi, merveilleux dans le rôle du révérend Harding, qui est la bonté et l’humilité faites homme ; Nigel Hawthorne (Yes Minister, The Madness of King George) dans celui de l’énergique et pompeux archidiacre Grantly ; Geraldine McEwan campe une redoutable Mrs. Proudie (un des grands personnages féminins de l’œuvre de Trollope), tandis que Barbara Flynn donne à Mary Bold une flamme malicieuse qu’elle n’avait pas tout à fait dans les romans.

À l’Alte Nationalgalerie

Un musée sert à donner du contexte, et c’est pourquoi il ne doit pas s’y trouver que des chefs-d’œuvre. L’Alte Nationalgalerie est réputée à juste titre pour ses impressionnistes français et sa magnifique salle Caspar David Friedrich. Or, il n’est pas mauvais que celle-ci soit précédée d’une salle consacrée à son contemporain Karl Schinkel, dont le voisinage fait éclater, par contraste, la grandeur de Friedrich. Ici et là, une même inspiration romantique, mais chez le premier, une imagerie conventionnelle au savoir-faire tout extérieur, chez le second un génie visionnaire où la vision est profondément intériorisée. De même, on a tant vu les impressionnistes, reproduits sur tant de calendriers et de boîtes de biscuits, qu’à force on ne les voit plus, qu’on en est saturé, et qu’ils ne semblent plus rien avoir à nous dire. Mais les rencontrer après un tunnel de salles de peinture allemande du XIXe siècle plutôt accablante leur redonne d’un coup une nouvelle fraîcheur.

Dans tout musée il y a, tapis dans un recoin, quelques tableaux qu’on n’attendait pas, qui viennent vous cueillir par surprise et remuer vos cordes sensibles. À l’Alte Nationalgalerie, ce furent pour commencer deux tableaux d’intérieur d’Adolph von Menzel, peintre dont les petits formats — intérieurs ou ambiances de café — sont assurément plus touchants que les grandes machines de prestige.

Adolph von Menzel, la Chambre au balcon (1845)

Adolph von Menzel, la Chambre de l’artiste dans Ritterstrasse (1847)

On a été ému plus encore par cet intérieur exceptionnel du Danois Vilhelm Hammershøi, là encore tellement singulier parmi ses voisins. Le décadrage léger de la composition, la palette sobre et restreinte, la saisie impalpable de la lumière, tout nous fait éprouver l’énigme silencieuse du décor familier.

Vilhelm Hammershøi, Salon ensoleillé (1905)

Hammershøi, très estimé de son vivant, a connu par la suite un long purgatoire. « On redécouvre depuis les années 1990 ses tableaux d’intérieur énigmatiques représentant des pièces souvent vides, parfois habitées par des personnages féminins perdus dans une profonde réflexion, souvent vus de dos, tournés vers des murs clairs et nus, réalisés dans une gamme de tons de gris, de brun très restreinte ou de blanc, ses paysages, ses portraits, qui, tous, baignent dans une atmosphère étrange, irréelle, dénuée de toute action ou d’anecdote. » (Cf. la page Wikipédia de bonne tenue consacrée au peintre, qui a fait l’objet en 1997 d’une grande exposition au musée d’Orsay. On n’a pas manqué à cette occasion de rapprocher Hammershøi de Vermeer et de Morandi.)

On a aimé enfin ce petit tableau de Lesser Ury pour son cadrage et son mouvement quasi cinématographiques. Maître des ambiances nocturnes urbaines et pluvieuses, Ury a fréquemment peint les rues du Berlin des années 1920, déjà sillonnées en tout sens par de nombreuses automobiles.

Lesser Ury, Nollendorf Platz la nuit (1925)

Anyone Can Whistle

Reprise d’Anyone Can Whistle de Stephen Sondheim à l’Union Theatre, où l’on avait vu l’an dernier une production très réussie de Road Show. Dans l’intervalle, ce sympathique bistro-théâtre de poche a déménagé sur le trottoir d’en face, dans des locaux plus spacieux mais fleurant toujours bon l’entrepôt réaménagé.

Anyone Can Whistle (1964) est le deuxième show dont Sondheim écrivit paroles et musique. Ce fut aussi son premier bide retentissant, à la fois public et critique : le spectacle quitta l’affiche après neuf représentations à Broadway. L’œuvre a été réhabilitée depuis et a connu quelques reprises à partir du milieu des années 1990. Bien. J’avoue n’avoir pas été du tout convaincu, et la faute en revient avant tout au livret d’Arthur Laurents. Cela se veut une farce volontairement absurde et sans queue ni tête sur l’avidité et la corruption des notables. Dans une petite ville américaine au bord de la banqueroute, la mairesse et ses séides (le juge, le chef de la police) inventent un pseudo « miracle » pour attirer les foules de pèlerins, relancer l’activité locale et s’en mettre plein les poches au passage. Parallèlement, les pensionnaires d’un asile d’aliénés (seule institution du cru encore en état de marche) s’égaillent dans la nature et se mêlent à la population, ce qui ajoute à la folie ambiante – mais qui est vraiment fou et qui est sain d’esprit ? Alerte, allégorie sociale. Dès la première scène, on est embarrassé par le ton laborieux et forcé de la satire, la platitude convenue du propos. Ce devrait être une joyeuse pagaille orchestrée crescendo à la Preston Sturges mais la machine tourne à vide. L’énergie de la mise en scène et de l’interprétation n’en paraît que plus artificielle, au bord parfois de l’hystérie. En un mot, on s’ennuie ferme. Alors, on se concentre sur le travail millimétré du trio de musiciens et des choristes, au service d’une partition exigeant comme toujours la plus grande précision. On observe un Sondheim encore jeune tester divers procédés qui deviendront sa marque de fabrique : un grand numéro de parler-chanter de près d’un quart d’heure, d’une virtuosité étourdissante (intitulé par antiphrase Simple), le recours au collage et au pastiche musical. Toutes choses qui trouveront leur plein emploi quelques années plus tard dans son premier chef-d’œuvre, Company (1970), sur un livret exceptionnel, celui-là, de George Furth.