Défi au complétisme

Pour Raminagrobis.

If you go to Anthony Braxton’s new tricentricfoundation.org web site, you can download two new Braxton House CDs every month. He’s such a valuable artist that we really need to hear all his recordings, because even if some fail, others are superlatively good and important. Trouble is: he reportedly has 300 albums issued so far. If we buy only two of his albums each month, it would take 13 years to get them all. In the meantime, at the rate of seven new albums a year, he will have released 93 additional albums, which would take another four years to acquire — a total of 17 years. Plus, in those four more years he will have released 28 more albums — and so on. Plus, seven new albums a year is surely an unrealistically conservative estimate. Besides, I’m counting on Braxton to keep playing until he is 120 years old. […]

John Litweiler, Point of Departure no 34, avril 2011.

Extrait d’une recension

de Trio and Quintet (Town Hall) 1972 (hatOLOGY)

et 6 Duos (Wesleyan) 2006 (Nessa)

Dimanche en jazz 5

Roy Eldridge et l’orchestre de Gene Krupa dans Ball of Fire de Howard Hawks.

Un coup de trompinette pour saluer l’arrivée du printemps.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/re01.mp3]

I Hope Gabriel Likes My Music

Gene Krupa’s Swing Band

Roy Eldridge (tp) ; Benny Goodman (cl) ; Chu Berry (st) ; Jess Stacy (p) ; Israel Crosby (cb) ; Gene Krupa (bt). Chicago, 29 février 1936.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/re02.mp3]

Wabash Stomp

Roy Eldridge and His Orchestra

Roy Eldridge (tp) ; Scoops Carey (sa) ; Joe Eldridge (sa, arr) ; Dave Young (st) ; John Collins (g) ; Truck Parham (cb) ; Zutty Singleton (bt). Chicago, 23 janvier 1937.

Un destin musical

Le destin des écrivains à la chaîne m’a toujours fasciné : nègres professionnels, auteurs de romans Harlequin, pornographes de troisième zone dont Westlake chanta les déboires et autres forçats de l’Underwood égarés dans la jungle des pulps1. Comment ces soutiers de la littérature vivent-ils leur métier, comment y trouvent-ils leur compte, comment parviennent-ils malgré tout, pour le dire pompeusement, à se « réaliser comme écrivains » ? On méprise cette littérature industrielle, mais essayez d’écrire un polar de gare en quinze jours et nous en reparlerons. J’ai pour ces artisans modestes et capables plus d’estime, sinon d’admiration, que pour le blanc-bec qui publie à la rentrée un premier roman autobiographique et parle sans rire de « son œuvre ».

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

1. Pour reprendre le titre des mémoires de deux d’entre eux : Frank Gruber, Dans la jungle des pulps (Encrage) dont on recommande la lecture plaisante et instructive ; et Gilles Morris-Dumoulin (alias Vic Saint-Val), le Forçat de l’Underwood (Manya), livre sur lequel je désespère de mettre la main.

Nous l’aimions tant, Mimi

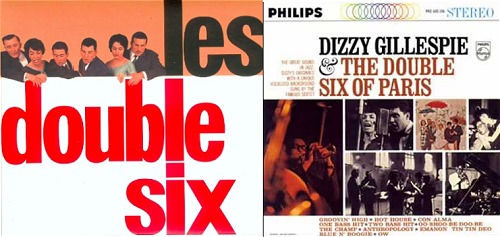

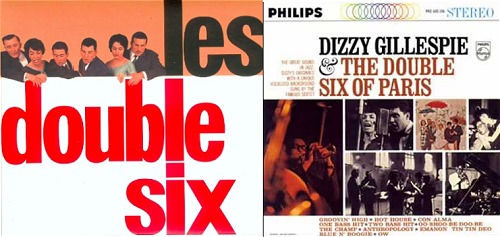

Les Double Six autour de Quincy Jones.

Deuxième en partant de la droite, Mimi Perrin.

Comme si le temps plombé ne suffisait pas à nous foutre un cafard d’encre, on apprend avec tristesse la mort de Mimi Perrin. Fondé à l’orée des années 1960, Les Double Six reste le groupe vocal le plus enchanteur de l’histoire du jazz. Dans le sillage du trio américain Lambert, Hendricks et Ross, Mimi Perrin et sa bande y relevaient le défi de transposer vocalement des versions instrumentales de grands thèmes de jazz, solos compris, en restituant non seulement, à la triple croche près, le phrasé des versions d’origine, mais aussi le timbre et l’articulation des instrumentistes (comparer par exemple le Westwood Walk original de Gerry Mulligan et Chet Baker avec celui des Double Six, une de leurs plus belles réussites). La perfection renversante de ce travail vocal acrobatique n’avait d’égale que l’humour et l’invention verbale des textes français, écrits par Mimi Perrin. Et puis, reprendre Naima de Coltrane, il fallait oser, et sa voix nous y colle le grand frisson à chaque écoute.

Mimi Perrin avait entrepris par la suite une carrière de traductrice. On avait plaisir à retrouver son nom sur la page de titre des romans de John Le Carré, qu’elle traduisait avec sa fille Isabelle depuis 1989.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/ds01.mp3]

Doodlin’ / Tout en dodelinant (Horace Silver)

Jean-Claude Briodin, Jacques Denjean, Claude Germain, Christiane Legrand, Mimi Perrin, Ward Swingle (voix)

Art Simons (p), Michel Gaudry (cb), Christian Garros (bt).

Paris, 1960.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/ds02.mp3]

Naima (John Coltrane)

Mimi Perrin (voix)

Georges Arvanitas (p), Michel Gaudry (cb), Daniel Humair (bt).

Paris, 1961.

À écouter aussi, l’épatant Tickle Toe chez Tatum, qui exhume en outre une friandise : Mimi Perrin faisant la choriste sur Itsy bitsy petit bikini de Richard Anthony (on ignorait ça !).

Banana hit

Si l’on entend par tube une chanson qui vous reste obstinément vissée dans la tête après une seule écoute à la radio — vous happe au saut du lit, vous accompagne sous la douche, vous poursuit en promenade, parasite vos lectures et hante vos insomnies —, alors voici le tube de notre été. Cliquez à vos risques et périls.

Dimanche en jazz 4

On découvre que le saxophoniste anglais John Butcher se produira en solo le 24 avril à 20 heures à la Chapelle Saint-Roch-en-Volière (19, rue Volière, 4000 Liège). En seconde partie, récital de Tomoko Sauvage, joueuse de jalatarangam, dont on apprend du même coup qu’il s’agit d’un « instrument indien constitué de bols de porcelaine accordés suivant la quantité d’eau dont ils sont remplis ».

Concert organisé par la Médiathèque et l’asbl Épiphonie.

Portrait de John Butcher, par Philippe Delvosalle.

Addendum : John Butcher est coincé au Texas pour cause d’aéroflotte clouée au sol, nous apprend-on en commentaire. Son concert sera remplacé par un duo entre le tromboniste Paul Hubweber et le batteur Paul Lytton.

Dimanche en jazz 2

Roulez, tambours. C’est aujourd’hui que l’ami Tatum lance le grand feuilleton illustré que nous attendions avec impatience, Le jazz que nous préférons.

Une trentaine de personnes dont ma pomme ont été invités à concocter la liste de leurs vingt-cinq albums de jazz préférés. Point de palmarès des meilleurs disques de l’histoire du jazz — pour cela les ressources livresques ou en ligne abondent — mais l’exploration du jardin secret de chacun, promesse de belles et nombreuses découvertes. Ça démarre bien : dans la liste de Tony Verstraete qui ouvre le bal, six disques que j’avais pressentis pour la mienne et qui n’y auront finalement pas trouvé place (avec un gros regret pour Warne Marsh), et huit autres inconnus de moi que je vais m’empresser d’emprunter à la Médiathèque — bonheur et pied !

***

FMR sort des oubliettes les enregistrements d’un trio pionnier de la scène free anglaise, Red Square. Entre 1972 et 1978, Jon Seagroatt (clarinette basse amplifiée et saxophone soprano), Ian Staples (guitare électrique et violon) et Roger Telford (batterie) pratiquèrent une musique galvanisante, à cheval sur le free, l’avant-rock, le noise et la musique expérimentale. Selon le communiqué de FMR (pdf ici), leur rapport pugnace au public — anticipant de quelques années l’arrivée du punk — et leur entêtement à se produire dans des salles inadéquates (clubs de folk et bars de pub-rock) les obligèrent plus d’une fois à vider les lieux en catastrophe par la porte de derrière pour ne pas se faire écharper. Le groupe s’est récemment reformé et l’on peut ouïr quelques morceaux épatants sur sa page MySpace, ou les télécharger ici.

FMR sort des oubliettes les enregistrements d’un trio pionnier de la scène free anglaise, Red Square. Entre 1972 et 1978, Jon Seagroatt (clarinette basse amplifiée et saxophone soprano), Ian Staples (guitare électrique et violon) et Roger Telford (batterie) pratiquèrent une musique galvanisante, à cheval sur le free, l’avant-rock, le noise et la musique expérimentale. Selon le communiqué de FMR (pdf ici), leur rapport pugnace au public — anticipant de quelques années l’arrivée du punk — et leur entêtement à se produire dans des salles inadéquates (clubs de folk et bars de pub-rock) les obligèrent plus d’une fois à vider les lieux en catastrophe par la porte de derrière pour ne pas se faire écharper. Le groupe s’est récemment reformé et l’on peut ouïr quelques morceaux épatants sur sa page MySpace, ou les télécharger ici.

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la