Piphilologie

La piphilologie est la discipline qui s’intéresse aux moyens mnémotechniques permettant de retenir les décimales du nombre Pi.

On sait que la mémorisation d’un maximum de ces décimales est un sport prisé des obsédés du record. C’est ainsi qu’en 2006, le Japonais Akira Haraguchi récita publiquement par cœur cent mille décimales de Pi durant seize heures.

Un moyen mnémotechnique classique consiste à retenir un texte composé de telle façon que ses mots aient chacun un nombre de lettres égal à la décimale correspondant à sa place :

Que (3) j’ (1) aime (4) à (1) faire (5) apprendre (9) un (2) nombre (6) utile (5) aux (3) sages (5).

= 3,1415926535.

***

How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy chapters involving quantum mechanics! (Sir James Hopwood Jeans.)

J’ignore si les oulipiens se sont penchés sur cette intéressante contrainte. Toujours est-il qu’elle a stimulé la verve littéraire de quelques virtuoses. Un certain Maurice Decerf a ainsi composé un poème permettant de retenir cent vingt-six décimales de Pi (un mot de dix lettres ayant la valeur de 0). Notons qu’à en croire une discussion sur Wikipédia, l’existence de ce monsieur serait sujette à caution (auquel cas on ignore qui se cache derrière ce pseudonyme). Il existe du reste au moins deux variantes de ce poème, qu’on trouvera reproduites ci-dessous.

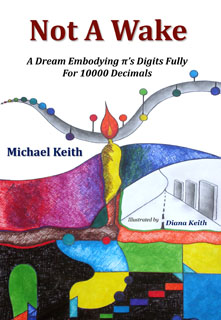

Il ne saurait toutefois rivaliser avec le tour de force du mathématicien américain Michael Keith, dont le livre Not a Wake ne compte pas moins de dix mille mots (!), correspondant aux dix mille premières décimales de Pi. L’ouvrage est divisé en dix sections de mille mots, chacune illustrant un genre différent (poèmes, nouvelles, haïkus, scénario de cinéma…).

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages.

Glorieux Archimède, artiste ingénieur !

Toi, de qui Syracuse aime encore la gloire,

Soit ton nom conservé par de savants grimoires.

Jadis, mystérieux, un problème existait.

Tout l’admirable procédé, l’œuvre étonnante !

Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs :

Ô quadrature ! Vieux tourment du philosophe !

Sibylline rondeur, trop longtemps vous avez

Défié Pythagore et ses imitateurs !

Comment intégrer l’espace plan circulaire ?

Former un triangle auquel il équivaudra ?

Nouvelle invention : Archimède inscrira

Dedans un hexagone ; Appréciera son aire

Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra !

Dédoublera chaque élément antérieur ;

Toujours de l’orbe calculée approchera ;

Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

Professeur, enseignez son problème avec zèle.

***

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !

Immortel Archimède, artiste ingénieur,

Qui de ton jugement peut priser la valeur ?

Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.

Jadis, mystérieux, un problème bloquait

Tout l’admirable procédé, l’œuvre grandiose

Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.

Ô quadrature ! Vieux tourment du philosophe !

Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez

Défié Pythagore et ses imitateurs.

Comment intégrer l’espace plan circulaire ?

Former un triangle auquel il équivaudra ?

Nouvelle invention : Archimède inscrira

Dedans un hexagone ; appréciera son aire,

Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra :

Dédoublera chaque élément antérieur ;

Toujours de l’orbe calculée approchera ;

Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur

De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !

Professeur, enseignez son problème avec zèle !

[attribué à « Maurice Decerf »]

Insularisme

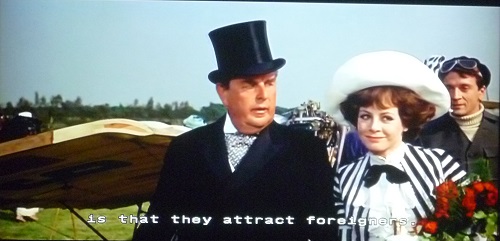

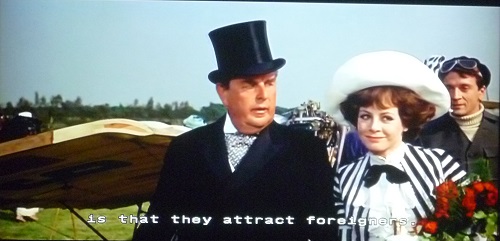

L’insularisme anglais résumé en une réplique.

Those Magnificent Men in their Flying Machines (Ken Annakin, 1965)

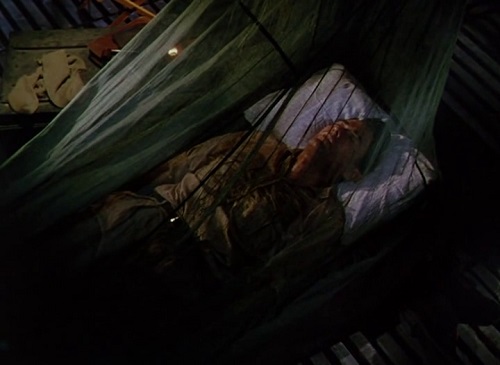

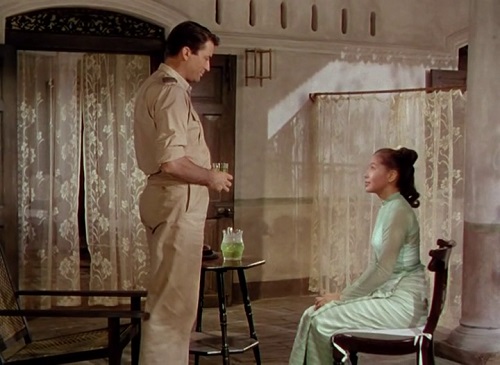

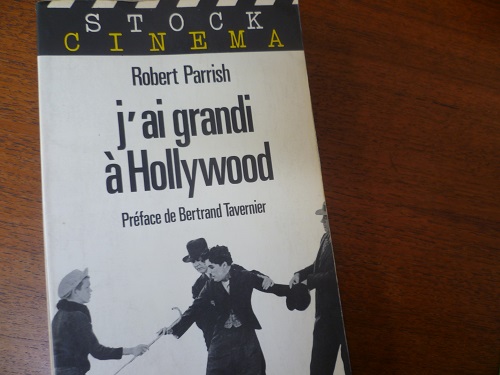

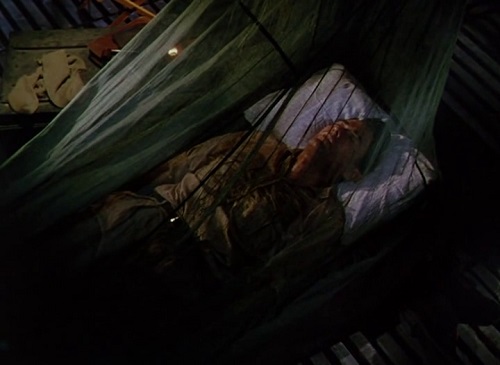

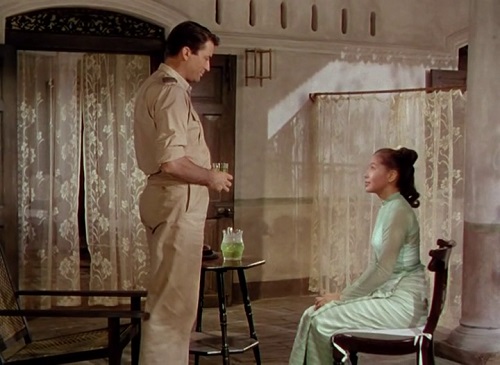

A kind of green (Robert Parrish)

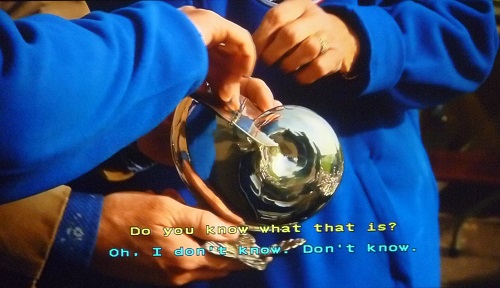

The Purple Plain [est] son premier film personnel, parfaitement travaillé sur la bande-son, sur la couleur, sur l’interprétation même : une fuite vers le suicide s’y transforme en hymne à la vie par l’emploi «symbolique» touche après touche du cadre exotique (un lézard, un verre de boisson verte et glacée), le prêchi-prêcha étant remplacé par une mise en place parfaitement signifiante dans sa discrétion. La sensibilité, voire la sensitivité de Parrish [est] constamment accrochée aux détails matériels de l’environnement et de l’existence de ses personnages.

Gérard Legrand, Cinémanie, Stock, 1979.

Illustration en quelques photogrammes. Le vert, couleur de cauchemar suicidaire dans la scène d’ouverture du film, devient progressivement couleur du retour à la vie. Au passage, un étonnant fondu au vert lors d’un épisode narcoleptique de Forrester (Gregory Peck). Comme l’écrit Legrand, ces touches sont suffisamment discrètes pour éviter le symbolisme niais.

Robert Parrish est de ces metteurs en scène qui n’auront jamais droit à leur coffret DVD : ce n’était pas un génie mais un très bon cinéaste ; il n’accéda pas au statut d’«auteur» (faute de genre privilégié, de thématique immédiatement repérable ou d’effet de style voyant) ; aucune aura de malédiction ne s’attache à sa carrière. Quoique ayant littéralement grandi à Hollywood, comme le rappelle le titre de ses merveilleux mémoires – enfant acteur au temps du muet, notamment pour Chaplin et Raoul Walsh ; monteur puis réalisateur –, il occupa une place légèrement à la marge. En témoignent sa prédilection pour la chronique (préférée aux scénarios en béton), son penchant pour les personnages déracinés, les aventuriers fatigués en quête de paix intérieure, son ton personnel fait de mélancolie feutrée, son rapport oblique aux genres dans lesquels il s’illustre, qu’il s’agisse du film de guerre (The Purple Plain), du western (The Wonderful Country) ou du roman d’apprentissage à l’européenne (In the French Style). Même dans ses travaux de commande, ses films moins réussis, ou abîmés par les studios, il y aura presque toujours une ambiance, un détail inattendu pour retenir l’attention.

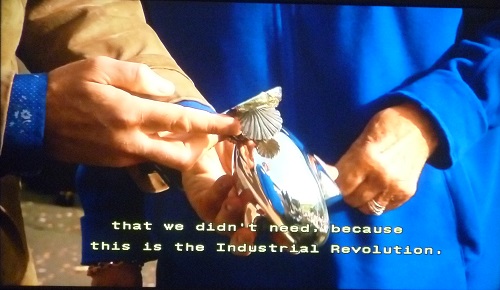

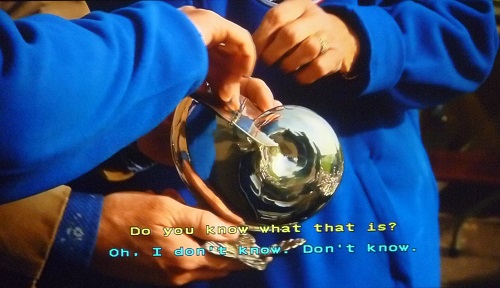

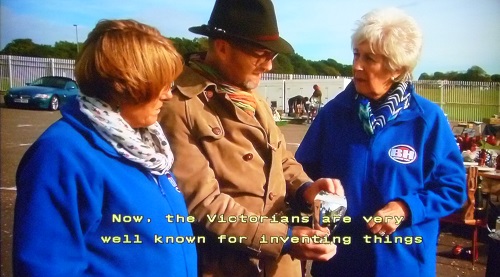

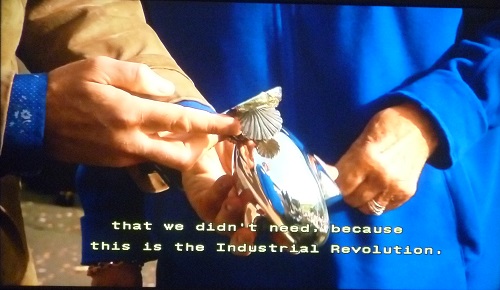

Merveilleux objets inutiles

Mesdames et messieurs, le chauffe-cuiller. Pour réchauffer légèrement les cuillers à dessert lorsque vous servez une glace à la fin du repas.

Bargain Hunt (BBC1, 13 avril 2020)

La clé du succès

Ce n’était pas chose facile d’arriver à faire son chemin dans le monde des lettres, et je craignais pour ma part de ne savoir écrire ni assez bien ni assez mal pour rencontrer le succès.

Ernest William Hornung, Un cambrioleur amateur

(The Amateur Cracksman, 1899).

Traduction d’Henry Evie revue par J.-F. Amsel.

Omnibus, 2007.

La robe éphémère

Dans son désir de se présenter comme le couturier de la jeunesse et de la fraîcheur, [Jacques Fath] fila tout au long de sa carrière la métaphore des « jeunes filles en fleur », plaçant au cœur de sa création la thématique florale (il présenta en 1950 une collection « Lys » et donna à celle de 1953 des tonalités végétales). Comme il laissait toute latitude à François Lesage, ce dernier imagina pour lui aussi bien des brins de fougère en perles de verre teintées que des feuillages de crin brodés sur un fond de tulle. Il alla même, rapporte White, jusqu’à concevoir pour l’un des bals somptueux où Fath brillait avec sa femme Geneviève une robe éphémère : composée de brin d’asparagus, relevés d’éclats de strass entre deux épaisseurs de tulle, elle devait être vaporisée toutes les deux heures de façon à conserver sa fraîcheur au végétal.

Patrick Mauriès, Lesage brodeur, Thames & Hudson, 2020.

Vous n’y échapperez pas

Je trouve étrange l’idée présentement répandue qui voudrait qu’en période de claustration on lise ou relise la Peste ou l’Amour aux temps du choléra, qu’on regarde Panic Room ou des films de prison. Il me semble qu’une réaction saine est plutôt de se dire : « N’importe quoi mais pas ça. »

Mais est-ce seulement possible ? Ce matin, je termine la lecture du livre d’Adrian Tinniswood sur la vie quotidienne dans les maisons de campagne anglaises entre les deux guerres. Page 366, on apprend que le 16 juin 1939,

The government distributed 15 millions leaflets to households all over the country – “Your Gas Mask: How to Keep and Use it.”

Gasp. Vite, j’ouvre un roman policier d’Elizabeth George. Premières phrases :

Ce fut le manque de savoir-vivre porté à son comble. Les yeux dans ceux de sa voisine, il lui lâcha un éternuement gras et sonore en pleine figure.

Je jure que je n’invente rien.