Au grand poncif moderne

The ABC Murders (BBC 1). Tentative caricaturale de moderniser Agatha Christie en tirant son univers vers le crépusculaire glauque. Filtres pisseux et verdâtres, lenteur poseuse, peinture sociale forçant la note du sordide, abus d’inserts, souffles et ronflements en fond sonore : tous les poncifs du néonoir télévisuel y sont. Malgré un accent ridicule, John Malkovitch tire son épingle du jeu en campant un Hercule Poirot vieillissant, haï de la nouvelle génération de Scotland Yard. Mais convention pour convention, on préfère de loin l’esthétique Art déco proprette de la série Poirot avec David Suchet.

Les pendulettes du Titien

Ou : un symbole n’est jamais univoque.

Portrait d’Eleonora, duchesse d’Urbino

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Comme la plupart des attributs, celui-ci est porteur de significations multiples. Cette version « miniaturisée » de l’horloge mécanique — innovation datant elle-même du début du XIVe siècle — était d’apparition assez récente (environ 1440) et de prix élevé à l’époque. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une sorte de symbole de statut social, comme la clochette à main du Portrait de Léon X et ses neveux de Raphaël ; mais la pendulette a également des implications morales.

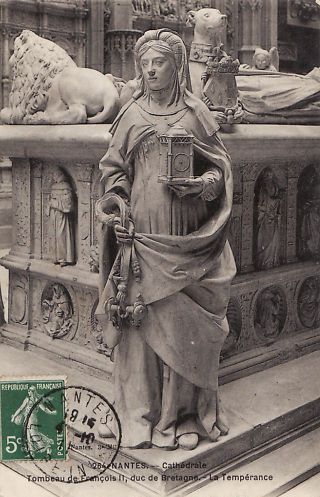

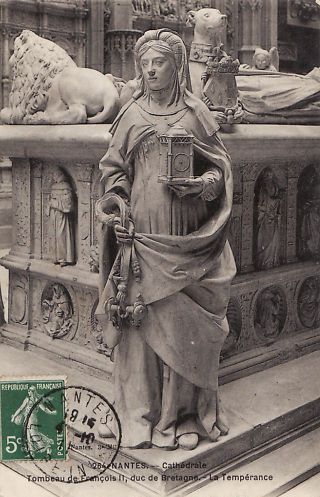

Henry Suso avait intitulé l’un de ses traités les plus populaires Horologium Sapientiae (en français Horloge de Sapience). En raison de son mouvement parfaitement régulier (nous parlons encore aujourd’hui de « régularité d’horloge »), l’horloge mécanique, qui mesurait encore plus d’un mètre cinquante de haut, était pour Christine de Pisan (1363-1431) un symbole spécifique de la tempérance; et à partir du milieu du XVe siècle et jusqu’à Peter Bruegel, la pendulette devient, sur les supports les plus variés, et en particulier dans la sculpture funéraire, un attribut de cette vertu dans tous les médias imaginables.

Michel Colombe et Girolamo da Fiesole, tombeau de François II et de Marguerite de Foix

D’un autre côté cependant, la pendulette, cette nouveauté, continue à véhiculer les mêmes implications que l’antique sablier (apparu pour la première fois dans les illustrations du Trionfo del Tempo de Pétrarque), à savoir le Temps et la Mort.

Le Temps, « dévoreur de toutes choses » (tempus edax rerum) et la Mort qui accomplit ce que le Temps prépare inexorablement, partagent leurs attributs les plus spécifiques : la faux et le sablier ; et les pendulettes, fabriquées pour la plupart en Allemagne, portent souvent des inscriptions sinistres comme par exemple una ex illis ultima (l’une de ces heures sera la dernière).

Dans les portraits du Titien, la pendulette semblerait avoir la double signification d’un insigne virtutis et d’un memento mori, remplaçant à cet égard la tête de mort, si populaire dans l’art du portrait au XVIe siècle. Et sa signification la plus mélancolique, tout à fait consciente chez le peintre aussi bien que chez le commanditaire, on la trouve dans l’un de ces tableaux que Charles Quint choisit pour l’accompagner à San Yuste, et qui ne nous est connu que par une bonne copie attribuée à Rubens : la pendulette est ici placée en plein milieu du premier plan, entre l’empereur et sa défunte épouse. On peut en inférer que pour le Titien, le symbole de la pendulette, outre sa signification sociale, est chargée d’une double connotation : la tempérance et la fugacité de l’existence.

Erwin Panofsky, Le Titien. Questions d’iconologie.

(Problems in Titian, Mostly Iconographic, 1969).

Traduction d’Éric Hazan. Hazan, 1989.

Rubens (?), d’après le Titien, Double portrait de Charles Quint et d’Isabelle de Portugal

Portrait de Paul III et de ses petits-fils

D’autre part (4)

En couverture, détail d’un collage de Gérard Legrand

Sur le site de l’éditeur.

Charme des bibliothèques de province

De Lyon, le 6 septembre 1910, Larbaud écrit à Léon Werth :

Je suis venu ici pour consulter quelques ouvrages à la bibliothèque municipale, qui n’est pas bien fournie à l’article « Belles Lettres » ; et quant aux livres étrangers, il vaut mieux n’en point parler. L’entrée de cette bibliopole ressemble à l’entrée d’un bouge, et l’on est surpris de ne pas entendre, du premier palier, une voix féminine crier : On peut monter !

Valery Larbaud, Lettres d’un retiré. La Table ronde, 1992.

Chambres

Paris, Hôtel Paris-Bruxelles

Modeste contribution à la biographie de Jacques Brunius

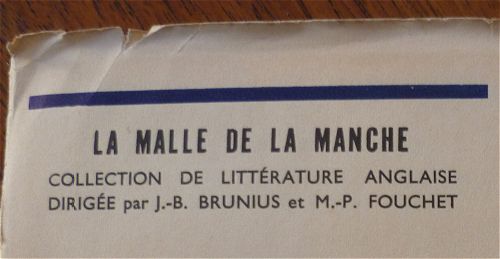

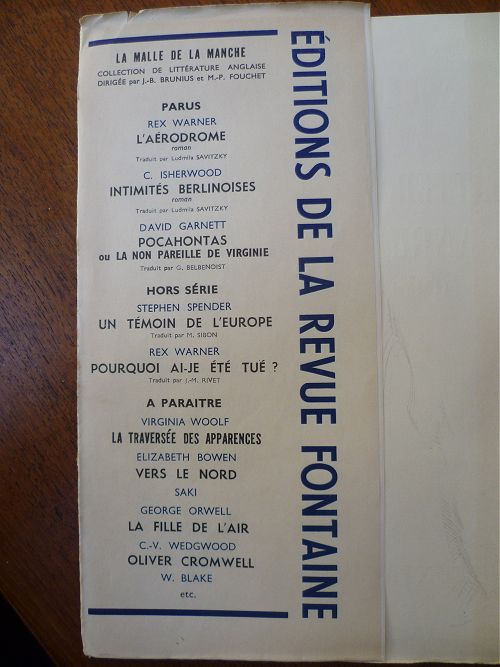

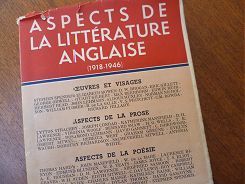

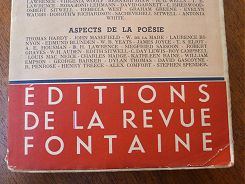

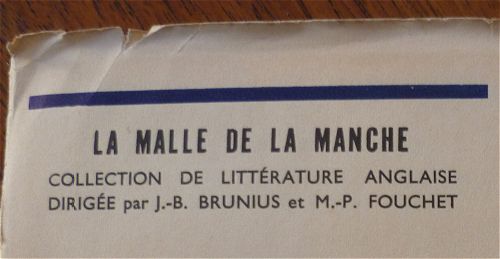

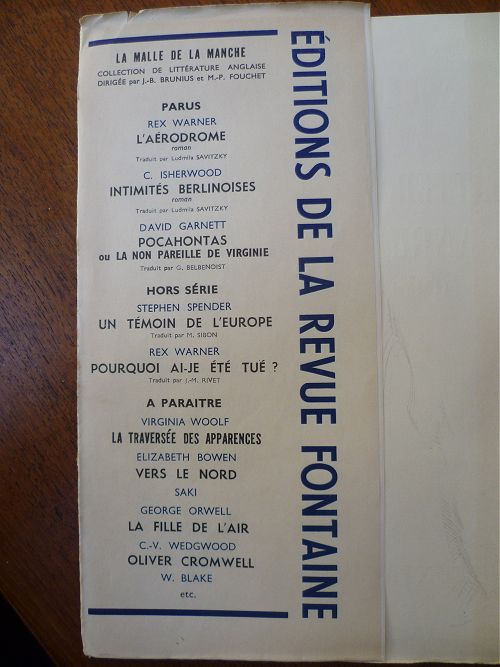

Comédien, cinéaste, écrivain, traducteur, homme de radio, redécouvreur du Facteur Cheval, Jacques Henri Cottance (dit Jacques-Bernard Brunius, Jacques Borel, John La Montagne, Olaf Apollonius, Jacques Berne) eut tous les talents. On découvre ce matin qu’il trouva encore le temps de codiriger une collection de littérature anglaise, « La Malle de la Manche », qui fut active durant deux ans (1946-1947) ; avec, au vu des titres parus et des titres annoncés, un beau catalogue.

La revue Fontaine fut fondée en 1939 par Max-Pol Fouchet. Elle développa dès l’année suivante une activité éditoriale dont le plus beau fleuron reste sans doute la collection « L’Âge d’or », qu’Henri Parisot transporta par la suite chez d’autres éditeurs (Robert Marin, Premières, Librairie Les Pas Perdus, Flammarion).

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.