Rentrée

Livres Hebdo, 28 août 2018

On évalue à cent millions le nombre de livres pilonnés chaque année en France. Si le pilon disparaissait pendant un demi-siècle, cinq milliards de livres supplémentaires obstrueraient l’espace français. Et l’espace mondial, pendant le même temps ? Quel serait sur lui l’effet d’une centaine de milliards de livres ? Cette perspective asphyxiante me rend le pilonnage sympathique, y compris celui de mes livres.

Jean-Pierre Issenhuth, Chemin de sable. Carnet 2007-2009.

Fides, 2010.

Poche restante

Rome, dans l’immédiat après-guerre. Dans un palais sombre et décati un vieux prince fort dévot vit dans le dénuement en compagnie de son fidèle serviteur, indifférent au monde qui change autour de lui. Sora Bice est la concierge du palais.

Dans ce palais il parvenait bien peu et bien rarement de courrier, et le peu qui y arrivait le faisait de façon importune, inattendue, brutale, hostile, et représentait un des multiples et inutiles chagrins de cette malheureuse existence. La lettre dormait pendant des journées entières dans une petite caisse à côté de la porte, tombant parfois derrière elle, engloutie par l’éternité. Ou alors le chat se mettait à jouer avec jusqu’à la réduire en charpie. Un beau chat noir aux yeux d’or, fameux chasseur de rats dont le palais débordait de la cave au grenier, et que sora Bice faisait asseoir de préférence au milieu de la table, un lieu que lui-même affectionnait par-dessus tout, et où il trônait avec des airs de la plus haute importance, soit que sora Bice se trouvât seule à tricoter, soit qu’elle fût en compagnie de ses amies, en particulier lorsque le soir elles disaient ensemble leur rosaire. Lorsque arrivait un télégramme, il représentait l’ennemi numéro un. Un télégramme ? Qu’est-ce donc que ce petit monsieur qui est si furieusement pressé ou prétend l’être ? Les hommes peuvent-ils être inconsidérés au point d’être pris de furie ? Cet hôte malavisé et prétentieux était relégué dans une attente illimitée au fond de la boîte. C’est comme ça qu’on leur apprend, à ceux qui sont trop pressés. Et comme tous les habitants du palais étaient du même moule et de la même pâte, il n’arrivait jamais à sora Bice d’être reprise ou tancée par qui que ce fût ; tous l’approuvaient et l’admiraient inconditionnellement. Son autorité n’était pas discutée.

Aldo Palazzeschi, Un prince romain (Roma, 1953).

Traduction de Gérard Loubinoux.

Le Promeneur, 1989.

La ville imaginaire dans la cité réelle

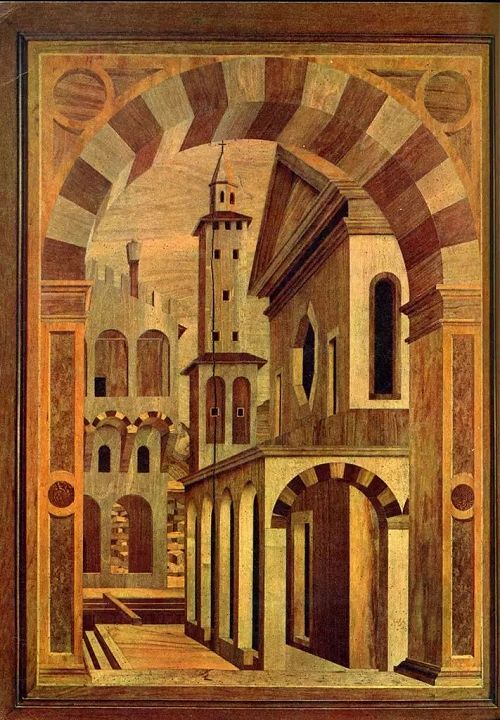

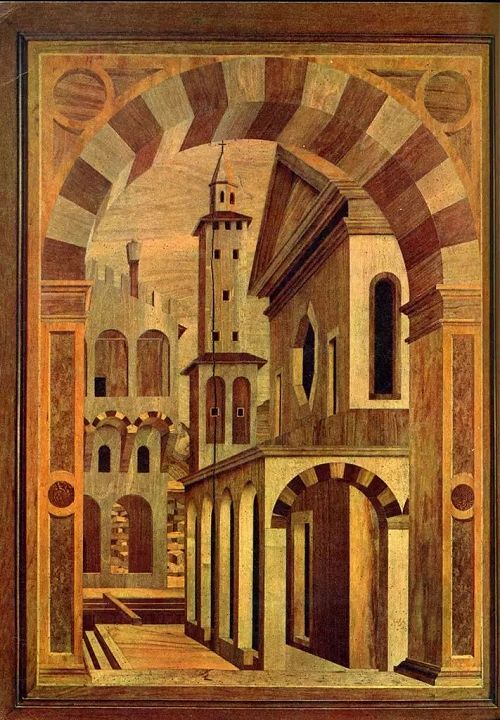

Il ne semble pas possible de rendre compte de l’évolution si rapide et si décidée de l’architecture du XVIe en Italie, sans faire intervenir les expériences, parfois décisives, constituées par les décors provisoires et fictifs des « fêtes ». Les grandes « entrées », comme celle de Léon X à Florence en 1515, amènent l’insertion d’une ville imaginaire dans la cité réelle ; or, cette ville imaginaire est définie par des arcs de triomphe, des portiques, des édifices polygonaux, pyramidaux, etc., qui récapitulent les prestiges de l’architecture classique ; on en prend aisément une idée d’après les compositions de marqueterie figurant des « villes idéales » ou les panneaux peints imités de panneaux d’intarsio (à notre avis, il s’agit moins de compositions scéniques que de répertoires généraux de formes monumentales). Le trait essentiel de ces compositions est l’homogénéité du style et la pureté formelle. Les ensembles imaginaires ne sont pas de vagues rêveries ; ce sont des exercices abstraits, indispensables au réglage des styles. L’architecture des fêtes sera la première à en tirer parti, avant les réalisations monumentales qui ne seront souvent que la traduction durable des modèles occasionnels mais somptueux échafaudés pour les manifestations publiques. Si l’on examine de près la transformation progressive des cités à la Renaissance, il est clair que l’urbanisme imaginaire a toujours précédé les réalités et que l’un des ressorts concrets des fictions architecturales utiles était le stimulant des apparati.

André Chastel, « Palladio et l’art des fêtes » (1960),

dans Palladiana, Gallimard, « Arts et artistes », 1995.

P. A. Da Modena, marqueterie, v. 1489.

(Padoue, Basilique Saint-Antoine)

Comment boire son cognac

Le majordome dit :

— Voici Mr Carmady, mon général.

Le vieil homme me fixa un instant du regard, puis il lança d’une voix âpre et sèche :

— Une chaise pour Mr Carmady.

Le majordome approcha un fauteuil en rotin et je m’assis. Je posai mon chapeau par terre. Le majordome le ramassa.

— Cognac, dit le général. Comment aimez-vous votre cognac, monsieur?

— De n’importe quelle façon, répondis-je.

Il poussa un petit grognement. Le majordome se retira. Le général me regarda sans cligner des yeux, puis il grogna encore.

— Je prends toujours du champagne avec le mien, dit-il. Un tiers de verre de cognac sous le champagne, et du champagne aussi froid que Valley Forge. Encore plus froid, si c’est possible.

Raymond Chandler, le Rideau.

(The Curtain, 1936)

Traduction de Patrick Dusoulier.

[On sait que Chandler, peinant à imaginer des intrigues, « cannibalisa », suivant son mot, ses nouvelles pour en tirer la matière de ses romans. C’est ainsi que l’intrigue du Grand Sommeil mixe celles de deux nouvelles parues antérieurement dans le pulp magazine Black Mask, « le Rideau » et « Un tueur sous la pluie » ; d’où son caractère enchevêtré et lacunaire.

D’où aussi l’anecdote fameuse, peut-être enjolivée par Howard Hawks selon son habitude. Sur le tournage du Grand Sommeil, Bogart demanda à Hawks qui était le meurtrier d’Owen Taylor. Hawks admit qu’il n’en avait aucune idée, s’enquit auprès de ses scénaristes Leigh Brackett et William Faulkner qui avouèrent à leur tour leur ignorance. On télégraphia à Chandler qui répondit qu’il n’en savait rien non plus.

Au demeurant, cette lacune concourt à donner au roman comme au film un caractère presque onirique. Le privé avance à tâtons dans la nuit comme dans un mauvais rêve.

Il est intéressant de lire « le Rideau » et « Un tueur sous la pluie » à la lumière du Grand Sommeil pour voir comment procédait Chandler. Dans « Un tueur sous la pluie », une jeune femme incontrôlable, ayant posé pour des photos érotiques, est victime d’un chantage. Dans « le Rideau », Mrs O’Mara, la fille du général, a un fils également incontrôlable, pour de tout autres raisons. L’intrigue du Grand Sommeil superpose ces deux éléments en faisant du fils de Mrs O’Mara (devenue Mrs Regan) sa sœur. Elle procède ailleurs à d’autres déplacements et condensations de personnages.

Le mixage des intrigues est impeccable dans le Grand Sommeil. Il est moins réussi dans la Dame du lac, où les coutures entres les trois intrigues sources (tirées des nouvelles « Bay City Blues », « la Dame du lac » et « la Paix des cimes ») sont plus apparentes.]

Chambres

Turin, corso Svizzera