Bruxelles, avenue Brugmann

L’industrie du faux Corot prospéra du vivant même du peintre, qui détient un record en la matière. Je me rappelle même avoir lu que l’aimable artiste acceptait fort obligeamment d’authentifier de son paraphe les tableaux non signés qu’on lui présentait, pour faire plaisir à leurs propriétaires 1.

D’où cette formule d’un observateur anonyme : « Corot a peint huit cents tableaux, dont trois mille sont en Amérique. »

1 Le fait scandalisait le journaliste qui le rapportait. J’avoue que m’enchante au contraire ce geste digne de Duchamp.

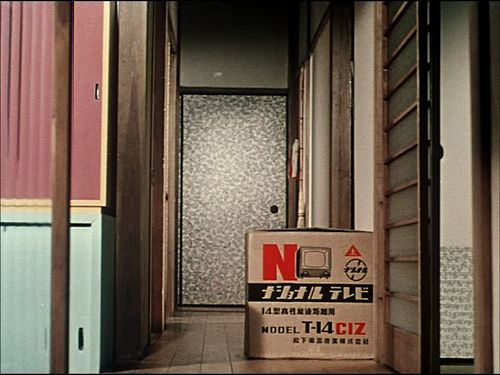

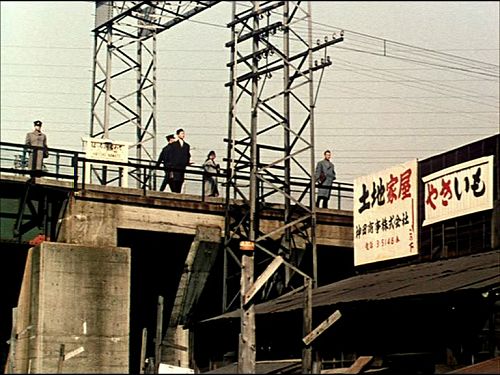

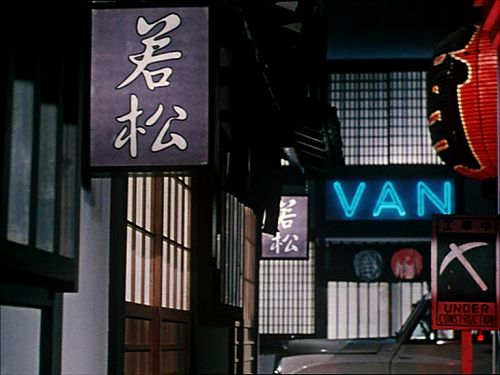

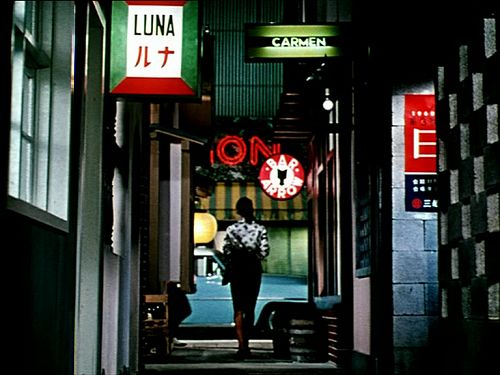

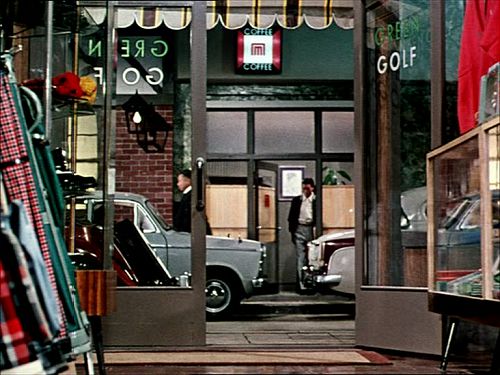

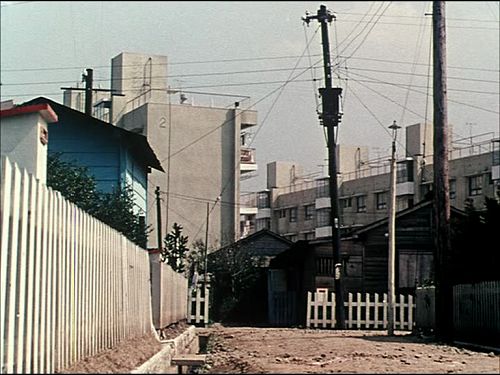

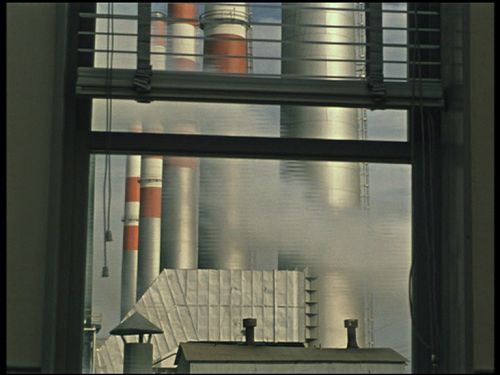

Il y a beaucoup d’enseignes dans le cinéma d’Ozu. Enseignes où voisinent le japonais et l’anglais. Enseignes de boutiques, de cafés, de bars, de restaurants – on sait l’importance de la nourriture et de la boisson dans ses films. Elles occupent plusieurs fonctions : fonction narrative élémentaire (situer le lieu de l’action) ; fonction qu’on pourrait dire musicale de ponctuation entre les séquences ; indice enfin, parmi d’autres, de l’occidentalisation du décor urbain après la Deuxième Guerre mondiale, que les films d’Ozu enregistrent en même temps que les transformations de la société japonaise.

Certaines de ces enseignes participent au système de « thèmes et variations » du cinéaste. À l’instar des comédiens, des rituels domestiques et sociaux – repas, coucher, visites de voisinage, mariages, enterrements –, des situations dramatiques, de certains plans d’objets, elles reviennent d’un film à l’autre, à la manière d’un motif musical, justement.

Fleurs d’équinoxe (1958)

Bonjour (1959)

Fin d’automne (1960)

Dernier Caprice (1961)

Le Goût du saké (1962)

À propos du décor urbain, j’ai toujours été frappé par une convergence inattendue entre Ozu et Tati, celui de Mon oncle et de Playtime. Il est à peu près certain que chacun ignorait jusqu’à l’existence de l’autre ; mais tous deux ont saisi admirablement, à la même époque, la modernisation du paysage urbain, avec une parenté frappante dans l’appréhension de l’espace.

Fleurs d’équinoxe

Bonjour

Fin d’automne

Le Goût du saké

Archie Goodwin aux prises avec un emmerdeur :

Il me vint une belle envie de le mettre à plat ventre et de m’essuyer les pieds dessus.

Rex Stout, Trop de femmes (Too Many Women, 1947).

Traduction de M. E. Michel-Tyl. Le Masque, 1973.

Les éditions L’herbe qui tremble ont eu la folle inconscience de me confier la direction d’une collection. Elle se nomme « D’autre part » et publiera deux livres par an : de la poésie et des textes plus inclassables.

Coup d’envoi avec deux auteurs chers à mon cœur, Luc Dellisse et Jan Baetens, dont les textes appartiennent précisément à l’espèce inclassable. L’Amour et puis rien de Luc Dellisse n’est pas exactement un roman ni tout à un fait un recueil de nouvelles ou de poèmes en prose mais un peu tout cela à la fois. Ses cinquante courts chapitres, numérotés de 50 à 1, composent une histoire à l’envers, un compte à rebours de la folie amoureuse. Luc Dellisse excelle dans le registre de la prose brève, portée par la vitesse de l’écriture et un sens de l’image fulgurante.

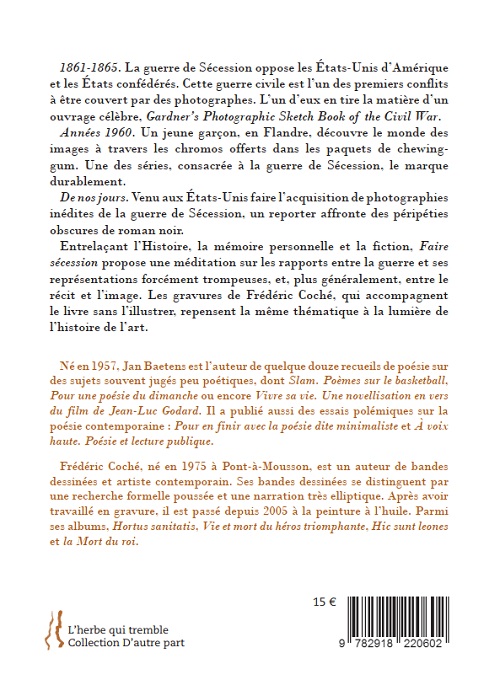

Faire sécession de Jan Baetens est une fiction mariant l’Histoire, l’autobiographie et le roman noir. Prenant pour argument la bataille de Gettysburg, le livre met en jeu les distorsions qui naissent d’emblée entre un événement et ses représentations narratives et visuelles – par quoi cette sorte de roman rejoint l’intérêt de l’essayiste qu’est aussi Jan Baetens pour les rapports entre le texte et l’image.

En couverture, photo d’Aude Boissaye

En couverture, détail d’une gravure de Frédéric Coché