À l’Alte Nationalgalerie

Un musée sert à donner du contexte, et c’est pourquoi il ne doit pas s’y trouver que des chefs-d’œuvre. L’Alte Nationalgalerie est réputée à juste titre pour ses impressionnistes français et sa magnifique salle Caspar David Friedrich. Or, il n’est pas mauvais que celle-ci soit précédée d’une salle consacrée à son contemporain Karl Schinkel, dont le voisinage fait éclater, par contraste, la grandeur de Friedrich. Ici et là, une même inspiration romantique, mais chez le premier, une imagerie conventionnelle au savoir-faire tout extérieur, chez le second un génie visionnaire où la vision est profondément intériorisée. De même, on a tant vu les impressionnistes, reproduits sur tant de calendriers et de boîtes de biscuits, qu’à force on ne les voit plus, qu’on en est saturé, et qu’ils ne semblent plus rien avoir à nous dire. Mais les rencontrer après un tunnel de salles de peinture allemande du XIXe siècle plutôt accablante leur redonne d’un coup une nouvelle fraîcheur.

Dans tout musée il y a, tapis dans un recoin, quelques tableaux qu’on n’attendait pas, qui viennent vous cueillir par surprise et remuer vos cordes sensibles. À l’Alte Nationalgalerie, ce furent pour commencer deux tableaux d’intérieur d’Adolph von Menzel, peintre dont les petits formats — intérieurs ou ambiances de café — sont assurément plus touchants que les grandes machines de prestige.

Adolph von Menzel, la Chambre au balcon (1845)

Adolph von Menzel, la Chambre de l’artiste dans Ritterstrasse (1847)

On a été ému plus encore par cet intérieur exceptionnel du Danois Vilhelm Hammershøi, là encore tellement singulier parmi ses voisins. Le décadrage léger de la composition, la palette sobre et restreinte, la saisie impalpable de la lumière, tout nous fait éprouver l’énigme silencieuse du décor familier.

Vilhelm Hammershøi, Salon ensoleillé (1905)

Hammershøi, très estimé de son vivant, a connu par la suite un long purgatoire. « On redécouvre depuis les années 1990 ses tableaux d’intérieur énigmatiques représentant des pièces souvent vides, parfois habitées par des personnages féminins perdus dans une profonde réflexion, souvent vus de dos, tournés vers des murs clairs et nus, réalisés dans une gamme de tons de gris, de brun très restreinte ou de blanc, ses paysages, ses portraits, qui, tous, baignent dans une atmosphère étrange, irréelle, dénuée de toute action ou d’anecdote. » (Cf. la page Wikipédia de bonne tenue consacrée au peintre, qui a fait l’objet en 1997 d’une grande exposition au musée d’Orsay. On n’a pas manqué à cette occasion de rapprocher Hammershøi de Vermeer et de Morandi.)

On a aimé enfin ce petit tableau de Lesser Ury pour son cadrage et son mouvement quasi cinématographiques. Maître des ambiances nocturnes urbaines et pluvieuses, Ury a fréquemment peint les rues du Berlin des années 1920, déjà sillonnées en tout sens par de nombreuses automobiles.

Lesser Ury, Nollendorf Platz la nuit (1925)

Le monde à l’envers

Sentiment, en arrivant à Berlin, de débarquer dans une ville à l’envers, où le train vous dépose dans une gare souterraine tandis qu’il faut lever les yeux au ciel pour apercevoir enfin le métro.

Chambres

Berlin, Moxy Hotel

Avec vue sur l’Ostbahnhof

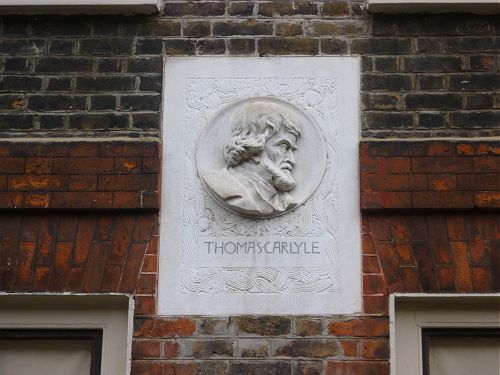

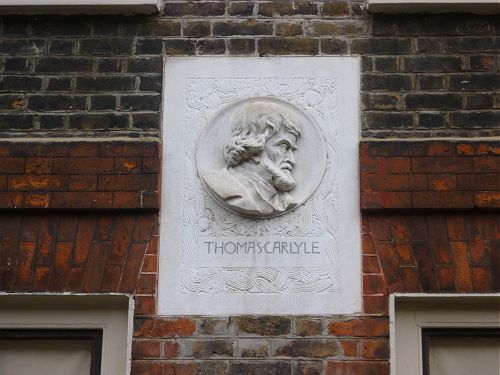

Ici burent (Chelsea)

Chelsea, longtemps réputé pour sa vie de bohème, a abrité tout au long de son histoire une importante constellation d’artistes, de musiciens, d’acteurs et d’écrivains – de Carlyle à Beckett en passant par Meredith, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Bram Stoker, Oscar Wilde et plusieurs autres. Aucun d’eux, il va sans dire, n’aurait aujourd’hui les moyens de s’y loger. Ils devaient y apprécier l’ambiance paisible d’ancien village – encore que cet éternel ronchon de Carlyle se plaignît beaucoup du bruit, ce qui prête à sourire (que dirait-il aujourd’hui ?), au point de faire aménager un cabinet de travail insonorisé au sommet de sa maison de Cheyne Row.

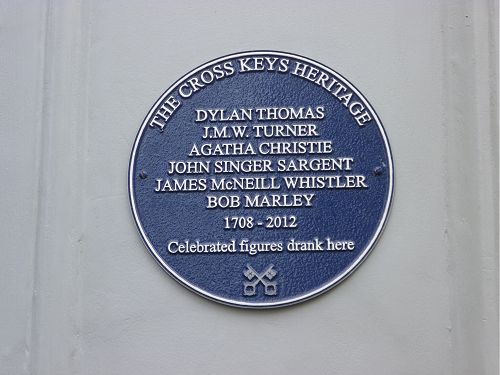

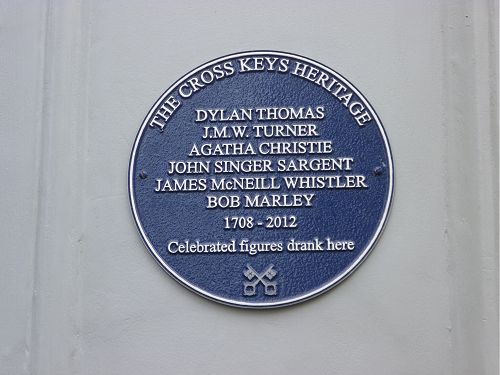

Ne laissant jamais rien au hasard, les plaques bleues londoniennes signalent non seulement les lieux de résidence des illustres habitants du quartier, mais encore le pub qui avait leurs faveurs.

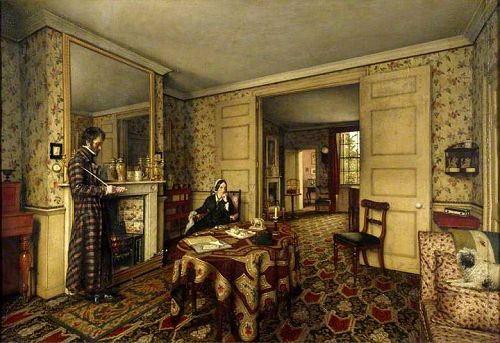

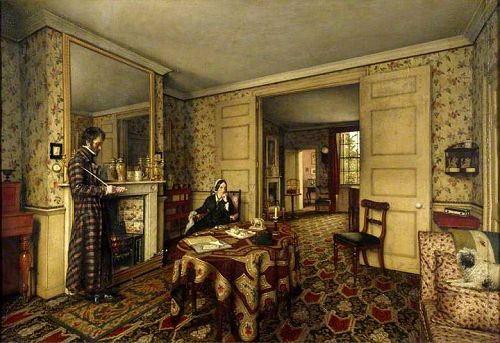

Ouverte aux visiteurs, la maison de Thomas et Jane Carlyle présente un intérieur victorien évocateur et bien préservé. Elle fut en son temps un haut lieu de sociabilité, où défilèrent toutes les personnalités du monde culturel et politique. Le couple, dont les relations étaient plutôt tendues, semble-t-il, a connu un destin posthume inattendu. Thomas, figure centrale de la vie culturelle, immensément célèbre de son vivant, auteur d’une œuvre abondante d’historien, d’essayiste et de pamphlétaire fulminant (pas précisément de l’espèce progressiste), n’est plus guère lu de nos jours, on le suppose, que par des universitaires 1. Certains contemporains se plaignaient déjà de sa langue proliférante hérissée d’embarras. L’un d’entre eux écrit en substance que Carlyle présente le cas singulier d’un écrivain semblant avoir désappris sa langue maternelle pour l’écrire comme une langue étrangère. Au contraire, la fortune littéraire de Jane n’a cessé de croître à mesure que se révélait l’importance de sa correspondance. L’intérêt documentaire de ses lettres aussi bien que leurs qualités d’écriture la font tenir aujourd’hui pour une des plus grandes épistolières de langue anglaise. Si Thomas n’était pas d’un caractère commode, on la soupçonne d’avoir été un peu peau de vache. Dans les nombreux extraits de ses lettres disposés aux quatre coins de la maison, on a glané cette perle : Charlotte Brontë, écrit-elle, était « extremely unimpressive to look at ». Et aussi ceci : « Let no woman who values peace of soul ever dream of marrying an author. »

1 Tout de même, sa seule incursion en terre littéraire, Sartor Resartus (le Tailleur retaillé), donne envie d’aller y voir, en raison de son caractère inclassable : « à la fois livre et critique de ce livre, étonnant mélange de roman et d’autobiographie, de réalisme satirique et d’exaltation mystique, de philosophie et de facéties, d’ironie et de gravité » (Michel Fuchs). La traduction française a paru chez Corti.

Thomas et Jane Carlyle portraiturés dans leur intérieur par Robert Tait en 1857.

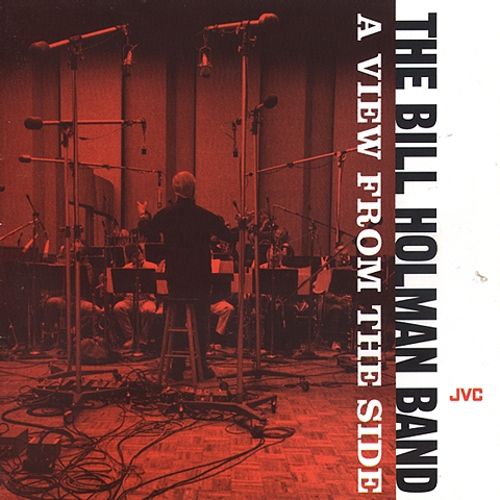

Bill Holman de côté

Au risque de me répéter, Reckless Records, dans Soho, est la providence des amateurs de jazz (et aussi de rock et pop de toutes tendances, pour autant que je puisse en juger). À chaque passage on est certain d’y pêcher l’une ou l’autre rareté, et à un prix d’occasion abordable et sensé, non aux prix délirants que pratiquent certains spéculateurs sur le net.

Pour cette fois, on frétille d’avoir mis la main sur deux albums qu’on cherchait depuis des lustres, Evidence of Things Unseen de Don Pullen (1983) et surtout A View from the Side de Bill Holman (1995), disque fort excitant de big band moderne orchestré de main de maître par un vétéran de la West Coast ayant débuté chez Stan Kenton. Du même, on recommande aussi, enregistré deux ans plus tard avec le même groupe, Brillant Corners, où Holman relève brillamment le défi d’arranger dix thèmes de Monk pour un big band.