La poésie ce matin (8)

SENTENCE

L’hiver tord les barreaux de laine

Le jour enfonce des épingles dans le cœur

Bloc de la serrure, foudre des clés

Porte dérobée dans le ventre

Sac sur le pliant, capuchon bas

Honte de la laideur de la chambre

Tiédeur du feu, lenteur de midi

Sourire à reculons sous le miroir des lustres

Et la targette repliée, et le souffle

Des courts baisers maladroits

Le plein soleil d’un torse transparent

L’orgueil des mers égéennes

Et le moulin le poivre l’épice la semence

L’heure tourne. L’hiver étrangle

Le minuscule avion qui a perdu la mer.

Luc Dellisse, Ciel ouvert.

Le Cormier, 2012

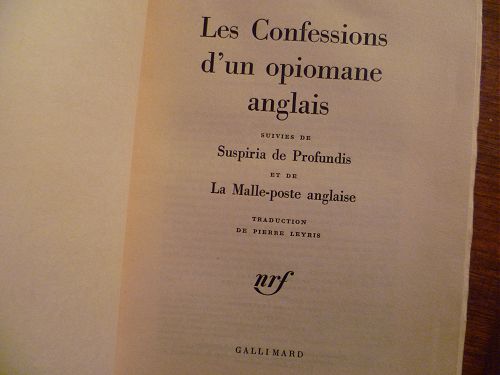

L’invention de la poste

Par tempérament autant que par nécessité pécuniaire qui le voua longtemps aux travaux de journalisme, Thomas De Quincey écrivit sur tous les sujets imaginables : des sociétés secrètes à la toilette de la dame hébraïque, de la révolte des Tartares à la casuistique des repas romains. Sa culture classique et son érudition étaient considérables, sa mémoire presque effrayante. Au début des Césars, il en appelle à l’indulgence du lecteur, ayant dû composer son ouvrage de tête, loin de toute bibliothèque et sans aucun livre de référence à portée de main — ce dont personne en vérité ne se serait douté s’il avait omis de le signaler. Une scène emblématique, c’est celle, fort drôle, qui ouvre Sortilège et Astrologie. De Quincey raconte comment, s’étant vu réclamer de la copie à brève échéance, il part à la pêche au sujet. Le mot doit s’entendre littéralement, notre auteur conservant ses manuscrits en vrac dans une baignoire débordant de papiers. L’opération donne lieu à un cérémonial quelque peu parodique, narré avec force détails. En présence de trois jeunes femmes de la maisonnée élues au rang d’arbitre afin de garantir, comme au loto, l’honnêteté du procédé, on charge un jeune homme, symbole de candeur, de plonger la main dans la baignoire… d’où il retire des notes anciennes sur l’astrologie. Et De Quincey de se lancer aussitôt sur le sujet.

Autant dire qu’à l’instar de Charles Lamb ou de Chesterton, on s’ennuie rarement en sa compagnie. Peu importe à la limite ce dont nous entretiennent ces auteurs1. Ce qui enchante chez eux, c’est le mouvement de la pensée, qu’on a plaisir à suivre en ses détours, ses paradoxes fertiles. Le début de la Malle-Poste anglaise est à cet égard typique de la manière de De Quincey, de son mélange de romantisme et d’ironie, de son penchant pour la phrase sinueuse et ramifiée, se développant comme par excroissances successives, de son goût de la digression intempestive poussée jusqu’à la ratiocination (deux notes de bas de page dès les deux premières phrases). On y retrouve aussi son talent à faire lever des images qui ont la puissance de visions (l’ivresse de la vitesse, le feu tremblant des lanternes trouant les ténèbres des routes solitaires), talent que la suite du texte confirmera amplement s’il en était besoin. On est enfin touché de l’enthousiasme de ce témoin de première main assistant en direct à la naissance de la poste — service public cher à notre cœur et que depuis trente ans les pouvoirs publics s’acharnent à démanteler, avec le succès qu’on sait.

1 Charles Lamb, Essais d’Elia (Le Promeneur, 1998). Gilbert Keith Chesterton, le Défenseur, (Egloff, 1945), le Paradoxe ambulant (Actes Sud, 2004), etc.

Quelque vingt ans (ou plus) avant que je n’obtinsse mes diplômes à Oxford, Mr. Palmer, en ce temps député de Bath, avait accompli deux choses fort difficiles à faire sur notre petite planète terrestre, encore que les excentriques habitants des comètes les prisent peut-être fort peu : il avait inventé les malles-postes et épousé la fille1 d’un duc. Par quoi il fut deux fois plus grand que Galilée, lequel inventa sans doute (ou, ce qui est la même chose2, découvrit) les satellites de Jupiter, qui viennent tout de suite après les malles-postes pour les deux qualités capitales de la vitesse et de la ponctualité, mais n’épousa point la fille d’un duc.

Ces malles-postes, telles que les organisa Mr. Palmer, ont droit de ma part à une notice circonstanciée, étant donné la part si grande qui fut la leur dans le développement anarchique de mes rêves. Si elles jouèrent ce rôle, ce fut premièrement par leur vélocité sans précédent à cette époque — elles révélèrent les premières la splendeur de la vitesse — ; secondement, par les effets grandioses produits par leurs lanternes conjointement aux ténèbres des routes solitaires ; troisièmement, par la beauté et la puissance animales dont faisait si souvent preuve la catégorie de chevaux choisis pour ce service postal ; quatrièmement, par la présence consciente d’un cerveau central qui, au milieu de vastes distances3 — de tempêtes, de ténèbres, de périls —, surmontait tous les obstacles pour aboutir à un ferme système coopératif de portée nationale. J’avais le sentiment que le service postal parlait par la voix de quelque puissant orchestre où mille instruments, tous ignorants les uns des autres et de ce fait en danger de désaccord, dociles cependant comme des esclaves au suprême bâton de quelque grand chef, concouraient à une harmonie aussi parfaite que celle du cœur, du cerveau et des poumons dans un organisme sain.

1 Lady Madeline Gordon.

2 La même chose. Ainsi, dans le calendrier des fêtes de l’Église, la découverte de la Vraie Croix (par Hélène, mère de Constantin) est consignée (et cela, pourrait-on croire, avec une intention de sarcasme conscient) comme l’Invention de la Croix.

3 Vastes distances. C’était un fait bien connu des voyageurs de malle-poste que deux malles-postes, allant en sens inverse et partant à la même minute de deux points distants de six cents milles, se rencontraient presque toujours sur un certain point qui partageait exactement la distance totale.

P.-S. Dernière minute. Christophe Van Rossom, fin connaisseur de notre auteur, prononcera demain une conférence sur De Quincey aux Midis de la poésie, en remplacement du conférencier prévu. C’est à 12 h 40 à Bruxelles, dans le petit auditorium des Musées royaux des Beaux-Arts. Si vous êtes dans les parages, vous ne perdrez pas votre temps en allant l’écouter.

Fantômes de Ruiz

Je viens de découvrir qu’on peut visionner sur le site de l’INA la « lettre d’un cinéaste » réalisée par Raoul Ruiz pour Cinéma, Cinémas (et malheureusement non reprise dans le coffret anthologique de quatre DVD consacré à cette épatante émission). Elle s’intitule de très borgésienne manière le Retour d’un amateur de bibliothèques. Un clic et vous y êtes (et l’on est ému d’entendre la voix de Michel Boujut en préambule).

À la fin de 1982, Ruiz retourne au Chili pour la première fois depuis son départ en 1974, après le coup d’État de Pinochet. N’importe qui d’autre en aurait tiré un couplet convenu sur l’exil et le retour au pays natal. Pas Ruiz évidemment, qui semble même prendre un plaisir moqueur à parodier la forme du reportage autobiographique/travelogue/film d’enquête, narré en voix off et tourné en Super-8 tremblotant. Le Chili qu’il donne à voir est un pays fantôme, à la fois familier et méconnaissable ; et le contexte socio-politique demeure le sous-texte d’un film qui préfère atteindre une vérité documentaire par le détour d’une fiction labyrinthique. S’y mêlent inextricablement des bibliothèques et des enfances parallèles, des chansons populaires, des références apocryphes à la culture maya, des spéculations nées des songes (à moins que ce ne soit le contraire, on ne sait plus). Tout le film s’ordonne autour du motif polysémique de l’absence — c’est-à-dire aussi bien l’oubli du passé et les paramnésies que l’absence des morts, des disparus, des victimes de la dictature. Le narrateur, retrouvant sa bibliothèque1, y constate l’absence d’un livre essentiel à la compréhension du « mystère de la nuit du 10 au septembre 1973 » (soit la nuit du coup d’État). Et la disparition de ce livre à couverture rose explique de manière irréfutable que cette même couleur se soit désormais absentée des paysages chiliens. Lancé à la recherche de son livre perdu, le narrateur va multiplier les rencontres improbables, retrouver des amis fantômes, un ivrogne dont seule tremble la main droite, un professeur ayant inventé une méthode infaillible pour expliquer visuellement le problème de l’inflation, un libraire délirant qui doit lire les sous-titres français de ses propres propos pour pouvoir les énoncer dans sa langue maternelle. Labyrinthes du songe, vertige, fantômes, humour et parodie : le Retour d’un amateur de bibliothèques est, en quatorze minutes, un condensé de poétique ruizienne.

1 Sa troisième, précise-t-il : « Sachez que de l’immense ville laissée par les Mayas je n’ai retenu que l’habitude de me refaire une bibliothèque tous les cinq ans. Plus mes bibliothèques sont nombreuses, plus elles sont égales à elles-mêmes. »

Positif et Raoul Ruiz, c’est une longue histoire. Ado Kyrou et Louis Seguin repèrent Trois Tristes Tigres en 1969 au festival de Locarno. Premier entretien en 1971 (le tout premier dans une revue française), que suivront bien d’autres rencontres et dossiers.

Il plane donc un parfum de mélancolie sur l’ensemble post-mortem que lui consacre la revue dans son numéro de janvier. Guy Scarpetta, qui a fréquemment écrit sur le cinéaste dans ces colonnes (tout récemment, une critique remarquable de Mystères de Lisbonne) ouvre le bal avec un beau texte qui entremêle souvenirs et éléments d’analyse, en esquissant au passage une classification du baroque au cinéma. Suivent des articles d’Alain Masson et de Michel Chion qui donnent du grain à moudre, la transcription d’un entretien radiophonique consacré à Trois Vies et une seule mort, des notes d’intention de Ruiz sur trois films (les Âmes fortes, Ce jour-là, la Recta Provincia), un témoignage du producteur François Margolin, un compte rendu de l’Esprit de l’escalier, autobiographie fictive que Ruiz avait terminée peu avant sa mort et qui vient de paraître chez Fayard.

Enfant, racontait-il, il passait des après-midis entières dans un cinéma chilien où l’on projetait à la suite trois ou quatre films de série B. Il lui arrivait de s’endormir pendant un western, et de se réveiller alors que le film suivant avait commencé, un thriller, ou une histoire de pirates — mais c’étaient les mêmes acteurs… D’où, disait-il, une étrange impression de magie, de métamorphose. Il en avait tiré une maxime qui fonctionnait pour lui comme un principe de création : « S’endormir dans un film et se réveiller dans un autre. »

Mais j’imagine qu’il y avait dans cette anecdote (où je voyais quelque chose comme le mythe d’origine ou la scène primitive de son esthétique) une dimension supplémentaire : la source, peut-être, de son goût pour les ingrédients du cinéma populaire, fût-il le plus kitsch, qu’il est toujours possible de transfigurer, de détourner, à simplement se faire télescoper les codes.

Raoul Ruiz, très drôle, à une terrasse de café, me désignant avec certitude, parmi les passants, ceux qui étaient des fantômes (dont certains, assurait-il, n’en étaient pas moins « gentils »)… Au fond, tout le cinéma, pour lui, était une affaire de revenants, et chaque personnage, par définition, avait quelque chose de spectral.

Guy Scarpetta, Requiem pour Raoul Ruiz

Positif no 611, janvier 2012

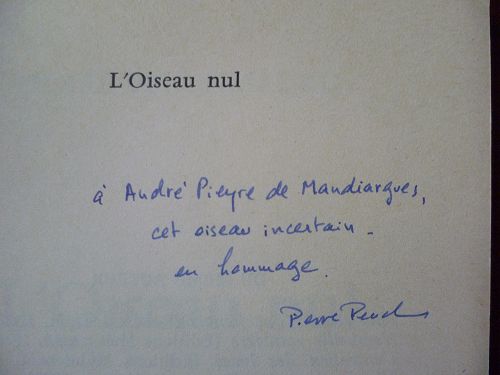

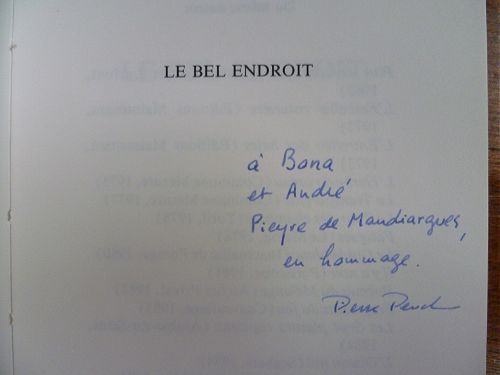

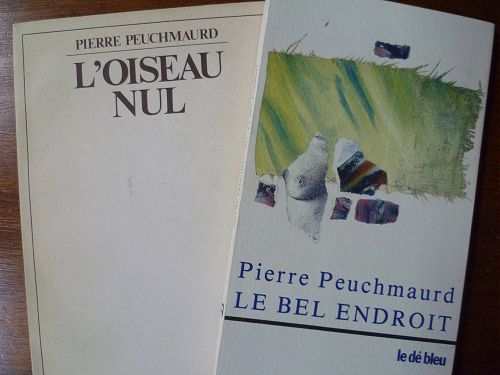

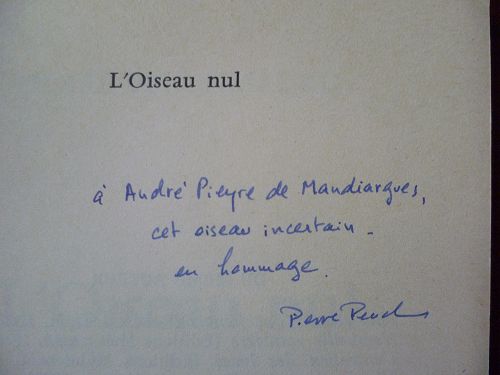

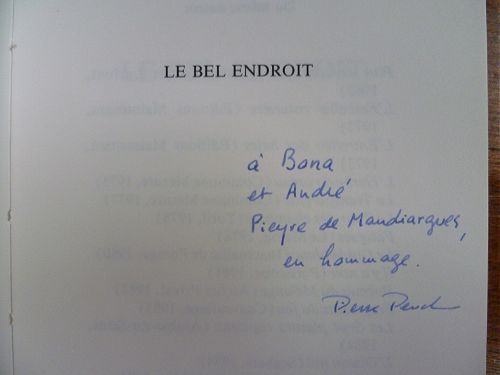

Dédicaces

On est évidemment très ému d’avoir en main ces livres qui témoignent d’un passage de courant (il y a, oui, de l’électricité dans l’air) entre deux hommes qu’on admire et qu’on aime — et ça n’a rien à voir, pour cette fois, avec du fétichisme puéril de collectionneur.

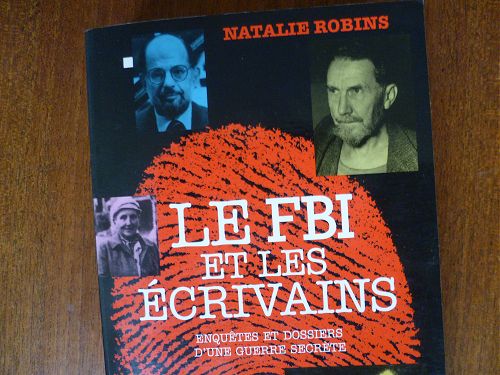

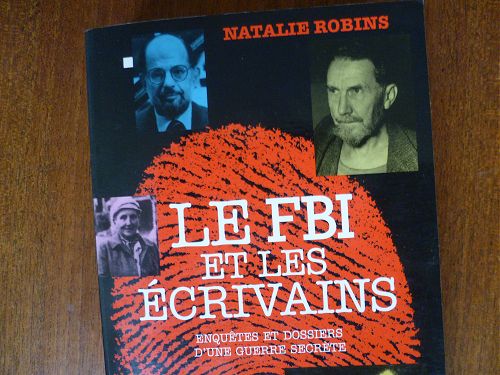

Du fichage au flicage

Naomi Watts, Leonardo DiCaprio et le fichier de la bibliothèque du Congrès

dans J. Edgar de Clint Eastwood

Le film décevant de Clint Eastwood m’aura au moins appris un fait que confirme Natalie Robbins dans le FBI et les écrivains, dont la lecture s’annonce passionnante : à savoir que John Edgar Hoover avait calqué le système d’indexation tentaculaire des dossiers du FBI sur le catalogue de la bibliothèque du Congrès, à l’élaboration duquel il avait participé durant ses années d’étude.

L’une des meilleures scènes du film est précisément celle où le jeune Hoover fait visiter ladite bibliothèque à sa future secrétaire Helen Gandy et lui montre les immenses avantages de l’indexation par vedettes-matières1. Dans la lueur de démence qui passe alors dans son regard se profile le grand rêve paranoïaque d’un monde orwellien où à terme tous les citoyens seraient fichés, où l’existence de chacun se trouverait circonscrite dans un rectangle de bristol rangé avec des milliers d’autres dans un tiroir, à sa bonne place. De la manie du classement à l’obsession paranoïaque et fascisante de l’ordre, il n’y a qu’un pas ; et voilà qui jette soudain une ombre sur la bibliothèque même, comme si l’avènement d’une société du contrôle était déjà virtuellement contenu dans une « innocente » cote d’indexation.

1 Le fait que cette démonstration soit aussi une tentative de séduction maladroite (à l’issue de la scène, il demande Miss Gandy en mariage) suggère assez subtilement une passion érotique du fichier chez Hoover. Mettre en fiche son prochain est au fond la seule chose qui le fasse jouir.

Il est important de définir exactement ce qu’est un dossier. Lorsqu’une personne demande le sien, en vertu de la loi sur la liberté de l’information, elle reçoit un dossier composé de feuillets individuels contenant rapports d’enquête, actes juridiques, interviews, mémorandums, pétitions, lettres, articles, coupures de journaux collectés et réunis dans un classeur par le FBI. Pour rassembler ces différents éléments en vue de créer un dossier, le FBI consulte 67 744 000 fiches dont environ vingt-sept millions sont informatisées. Le reste se présente sous la forme de fiches en carton. Ces fiches revêtent une importance fondamentale dans la définition du dossier. Peu importe, en fait, qu’un écrivain soit l’objet réel d’une enquête ou qu’il soit simplement mentionné dans un rapport concernant une autre personne. Ce qui compte, en revanche, c’est que son nom figure dans le système d’indexation du FBI : à partir du moment où il est répertorié, un dossier peut être constitué. Telle est la véritable définition du dossier. La fiche en est la clé de voûte. J. Edgar Hoover a découvert l’importance capitale de l’indexation lorsqu’il a participé — dans le cadre de ses études supérieures — à l’élaboration du catalogue de la bibliothèque du Congrès.

Bien des années plus tard, le Bureau inventa les dossiers « à ne pas enregistrer ». Leurs éléments ne devaient pas être répertoriés et pouvaient, par conséquent, être dissimulés. Un dossier pouvait être qualifié de « temporairement au point mort » (open dead) lorsqu’il concernait des personnes sur lesquelles le Bureau ne souhaitait pas enquêter mais qui, « un jour, pourraient faire l’objet d’une enquête ». Aujourd’hui, pour certains documents, le FBI utilise plutôt l’appellation « Avis informel — à ne pas conserver ». De plus, par mesure de sécurité, le Bureau a souvent deux dossiers sur le même sujet, dont l’un est conservé sous un autre nom. Il est donc particulièrement difficile de le consulter, sauf pour l’agent du FBI qui en a été l’instigateur. Comme me l’a indiqué un agent du FBI que j’appellerai l’agent « X », « il faut bien que les informations recueillies par l’informateur figurent quelque part. Mais on n’a pas forcément envie que la terre entière soit mise au courant ».

[…] Comme me l’a indiqué l’agent du FBI, l’un des principaux problèmes auquel est confronté le chercheur est le suivant : « On est constamment en présence d’informations contradictoires. Quantité de fausses informations figurent dans les dossiers. L’exactitude des renseignements réunis dépend beaucoup de la façon dont les questions sont posées par l’agent. » Clarence McKelly, directeur du FBI de 1972 à 1978, précise en outre dans un article que « la plupart des rapports étaient rédigés, puis réécrits, raturés, relus et révisés une bonne douzaine de fois avant d’être envoyés. L’exactitude des faits observés était rarement l’objectif recherché. Quasiment tous les agents du Bureau étaient effrayés de dire la vérité à Hoover. Ils craignaient que cela ne le fâche, et redoutaient l’inévitable punition. Ainsi, Hoover fondait souvent son opinion à partir d’informations tronquées ».

Natalie Robbins, le FBI et les écrivains (1992)

Traduction de Pierre Saint-Jean et Elisabeth Kern,

Albin Michel, 1997

Les filiations secrètes (suite)

Macadam à deux voies (Two-Lane Blacktop) de Monte Hellman (1971)

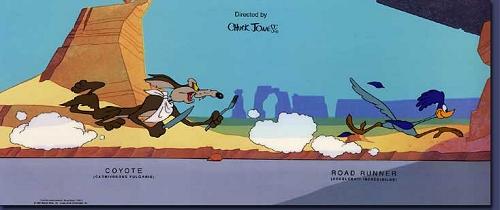

On écoutera avec beaucoup d’intérêt Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret présenter leur livre Road Movie, USA (Hoëbeke) au micro de l’émission Projection privée de Michel Ciment (France-Culture). Non seulement les deux compères inscrivent avec brio ce genre paradoxal dans la géographie, l’histoire et la culture américaines, mais ils circulent avec aisance dans l’ensemble du cinéma américain en multipliant les croisements féconds, les rapprochements inattendus et stimulants. On y gagne des aperçus neufs sur Ford et Chaplin, la manière dont le cinéma des années 1970 réinvestit des thématiques élaborées dès les années 1930, la généalogie du road movie, dont le tandem aperçoit les prolégomènes jusque dans le Magicien d’Oz et — grand moment de l’entretien — les cartoons de Chuck Jones mettant en scène Bip Bip et Coyote, vus comme la quintessence existentielle et théorique du genre, au carrefour du western et de Samuel Beckett (!). On peut écouter l’émission ici ou la télécharger ici durant un temps limité.

Rappelons si nécessaire qu’on ne perdra pas son temps en lisant les ouvrages de Jean-Baptiste Thoret sur l’« effet Zapruder » et le cinéma américain des années 1970, et les essais toujours vifs et stimulants de Bernard Benoliel sur l’Homme de la plaine d’Anthony Mann, Clint Eastwood et Bruce Lee.

Road Runner et Wile E. Coyotte, ou la rencontre du western et de Beckett

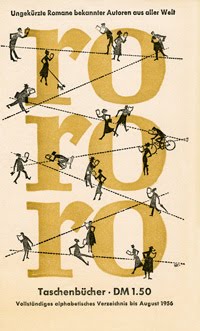

rororo

Toujours dans le Penguin Collector de juin 2011, un intéressant article de Thomas Schröer sur l’équivalent allemand de Penguin et de Marabout : la collection de poche rororo, qui existe encore aujourd’hui. Lancée au lendemain de la Deuxième Guerre par Heinrich Maria Ledig-Rowohlt — fils de l’éditeur réputé Ernest Rowohlt, fondateur en 1908 de la maison Rowohlt Verlag —, elle a une histoire curieuse.

Dans l’Allemagne de l’après-guerre que se partagent quatre forces d’occupation, les Américains et les Anglais sont soucieux de relancer la vie culturelle, dans laquelle ils voient un facteur de démocratie. (Billy Wilder avait des anecdotes très drôles à ce sujet, mais je ne retrouve plus l’entretien où il les raconte.) Très vite, des licences sont octroyées à des éditeurs de livres ou de journaux non compromis avec le régime nazi. Ledig-Rowohlt obtient la sienne en 1945. Le papier est alors une denrée rare et strictement contingentée. 60 % des quotas sont réservés à l’impression de journaux et 40 % à l’édition de livres. Pour contourner ces limitations, Ledig-Rowohlt a l’idée astucieuse de faire imprimer ses livres sur presses rotatives. Ce seront dans un premier temps de petites brochures de trente-six pages au format poche reproduisant chacune une nouvelle d’un auteur étranger (le plus souvent américain ou anglais).

En 1947, fidèle à sa devise (« le plus de texte sur le moins de papier possible, au coût le plus bas »), Ledig-Rowohlt lance la collection RoRoRo (Rowohlt Rotations-Romane), au format journal. Un roman complet composé sur trois colonnes tient dans une quarantaine de pages. Vingt-cinq de ces romans-journaux paraissent au cours des trois années suivantes. Ils sont vendus au prix symbolique d’une cigarette — en un temps où les cigarettes servent encore couramment de monnaie d’échange.

En 1950, RoRoRo devient rororo. Toujours imprimés sur rotatives, les livres reviennent au format poche sous une reliure bon marché constituée d’une pièce de toile encollée au dos des volumes. Leur succès est immédiat ; les tirages s’envolent. Pour minimiser encore les coûts de production, les livres contiennent fréquemment des pages de publicité que l’éditeur s’ingénie à lier à leur contenu. Par exemple, dans Das Schicksal der Irene Forsyte (The Man of Property de John Galsworthy, premier volume de la Dynastie des Forsyte), sur la page en vis-à-vis d’un passage où le vieux Jolyon Forstyte s’allume une clope, s’étale une publicité pour les cigarettes Fox. Le catalogue de la collection est constitué aux deux tiers d’auteurs étrangers, essentiellement américains, anglais et français, le lectorat allemand se montrant avide de littérature étrangère dont il a été longtemps sevré.

À l’instar des Penguin et des Marabout de la grande époque, les rororo des années 1950-1960 ont leurs collectionneurs acharnés. Un élément propre à déclencher ce réflexe de la collectionnite, ce sont les couvertures illustrées qui assurent à la série son unité visuelle. Celle-ci est d’autant plus marquée que ce sont deux illustrateurs qui ont réalisé à eux seuls les trois cent cinquante premières couvertures de la collection. Ils se nommaient Karl Gröning Jr et Gisela Pferdmenges, et tous deux venaient curieusement du monde du théâtre (le premier était décorateur et la seconde costumière). Leur style graphique est parent de celui des premiers Livre de Poche qu’Henri Filipacchi lançait à la même époque en France avec le concours de Guy Schoeller (dans les deux cas, l’illustration plein bord court sur la première et la quatrième de couverture).