Nous l’aimions tant, Mimi

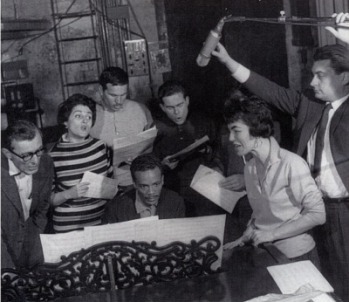

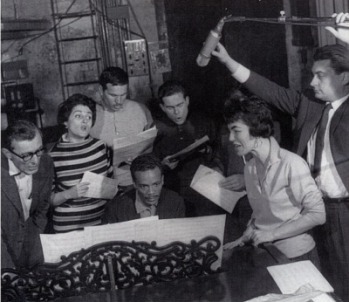

Les Double Six autour de Quincy Jones.

Deuxième en partant de la droite, Mimi Perrin.

Comme si le temps plombé ne suffisait pas à nous foutre un cafard d’encre, on apprend avec tristesse la mort de Mimi Perrin. Fondé à l’orée des années 1960, Les Double Six reste le groupe vocal le plus enchanteur de l’histoire du jazz. Dans le sillage du trio américain Lambert, Hendricks et Ross, Mimi Perrin et sa bande y relevaient le défi de transposer vocalement des versions instrumentales de grands thèmes de jazz, solos compris, en restituant non seulement, à la triple croche près, le phrasé des versions d’origine, mais aussi le timbre et l’articulation des instrumentistes (comparer par exemple le Westwood Walk original de Gerry Mulligan et Chet Baker avec celui des Double Six, une de leurs plus belles réussites). La perfection renversante de ce travail vocal acrobatique n’avait d’égale que l’humour et l’invention verbale des textes français, écrits par Mimi Perrin. Et puis, reprendre Naima de Coltrane, il fallait oser, et sa voix nous y colle le grand frisson à chaque écoute.

Mimi Perrin avait entrepris par la suite une carrière de traductrice. On avait plaisir à retrouver son nom sur la page de titre des romans de John Le Carré, qu’elle traduisait avec sa fille Isabelle depuis 1989.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/ds01.mp3]

Doodlin’ / Tout en dodelinant (Horace Silver)

Jean-Claude Briodin, Jacques Denjean, Claude Germain, Christiane Legrand, Mimi Perrin, Ward Swingle (voix)

Art Simons (p), Michel Gaudry (cb), Christian Garros (bt).

Paris, 1960.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/ds02.mp3]

Naima (John Coltrane)

Mimi Perrin (voix)

Georges Arvanitas (p), Michel Gaudry (cb), Daniel Humair (bt).

Paris, 1961.

À écouter aussi, l’épatant Tickle Toe chez Tatum, qui exhume en outre une friandise : Mimi Perrin faisant la choriste sur Itsy bitsy petit bikini de Richard Anthony (on ignorait ça !).

Valéry et le rompol

Ne m’avez-vous pas raconté l’anecdote de la chambre de bonne de Valéry ?

François Caradec : Ah oui ! Cette chambre de bonne dans laquelle il se réfugiait pour lire des romans policiers, et qu’on lui fiche la paix. Il avait été obligé de louer cette chambre, car il adorait lire des romans policiers, et il ne pouvait pas le faire chez lui. Chaque fois qu’il en lisait un, sa femme arrivait et lui disait : « Mais, malheureux, que fais-tu ? Tu ne te rends pas compte, tu es de l’Académie française ! S’il y avait un journaliste qui arrive et te surprenne ainsi, tu aurais une belle réputation ! Arrête de lire ça ! » Il avait donc loué une chambre tout exprès, et on croyait que c’était pour des raisons amoureuses, des passades, mais pas du tout : quand il est mort, on a retrouvé plein de romans policiers dans cette chambre… Pour Paul Valéry, il faudra bien qu’un jour on ait le droit de dire ce que l’on pense de lui. Je me souviens d’avoir voulu faire autrefois, dans la collection « En verve », chez Pierre Horay, un Paul Valéry en verve, et je n’ai pas eu l’autorisation de la famille Valéry ! Or, tous les bons mots de Valéry, les vacheries qu’il a dites sur les gens, ses pensées, etc. font que l’on s’aperçoit que, la plupart du temps, la pensée la plus profonde de Valéry vient d’un calembour ou d’une contrepèterie, qu’il a arrangé ou amélioré, de telle sorte que cela ne se voie point. Il travaillait comme Raymond Roussel, finalement. C’était vraiment un écrivain. Quand on lit ses œuvres de jeunesse, on se rend compte que c’était d’abord un écrivain drôle, très anarchiste, etc. Puis, ensuite, il est devenu très académique. Et la famille, à l’heure actuelle, considère que Paul Valéry est un académicien et qu’il l’a toujours été. […]

Valéry rigolo, c’est assez inattendu, n’est-ce pas ?

F. C. : Oui mais c’est l’humour du Mercure de France, de la Revue blanche, etc., l’humour symboliste. Au fond, Valéry est un symboliste qui a mal tourné.

Propos recueillis en février 1980 par Jean-Paul Goujon.

Histoires littéraires no 43, juillet-août-septembre 2010,

dossier « Les chantiers de François Caradec ».

Paul Valéry visite à Liège l’Exposition du livre

organisée pour le cinquantenaire du symbolisme

(ce qui daterait, sauf erreur, ces images de 1936).

Photos de presse trouvées à la brocante.

Rectificatif

Lettre de Jérôme Lindon à François Caradec

Les Éditions de Minuit

Paris, le 19 novembre 1964

Monsieur François Caradec

Éditions Plon

8, rue Garancière

Paris (VIe)

Cher Monsieur,

De voir dans votre postface à l’édition 10/18 attribuer à Boris Vian la rédaction de quelques lignes imprimées en quatrième page de couverture de notre édition de l’Automne à Pékin détermine en moi un sentiment composé :

— pour un centième, de scrupule scientifique, vu que ce texte n’est pas de Boris Vian ;

— pour le reste, de vanité littéraire, vu que ce texte est de moi.

C’est vous dire si je vous demande avec insistance, et au besoin vous requiers, conformément à la loi, de vouloir bien persévérer dans votre erreur.

Croyez, je vous prie, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

Jérome Lindon

Histoires littéraires no 43, juillet-août-septembre 2010,

dossier « Les chantiers de François Caradec ».

Shakespeare en Auvergne

Fou rire du jour.

Chekspire, on croirait entendre mourir un Auvergnat.

Alphonse Allais,

cité par un notulier anonyme

d’Histoires littéraires no 43,

juillet-août-septembre 2010.

Artaud dans la nuit

Déjà, au retour d’Artaud à Paris, avait eu lieu au Théâtre Sarah-Bernhardt (aujourd’hui Théâtre de la Ville) une grande soirée à son profit. Discours (Breton) et lectures de textes (Jean-Louis Barrault) ; une comédienne, une toute petite femme, Colette Thomas, assez frêle, a, commencé à lire des textes d’Artaud très violents, quand tout à coup, cela arrivait fréquemment à l’époque, il y eut une coupure d’électricité. Dans l’obscurité totale de la scène et de la table, elle a continué avec la même violence à hurler ce texte qu’elle ne lisait pas, comme on avait cru, mais qu’elle savait par coeur. Cette petite femme fragile qui criait le texte d’Artaud dans la nuit, ça ne s’oublie pas.

François Caradec, entretien paru dans Histoires littéraires

et repris dans Entre miens (Flammarion)

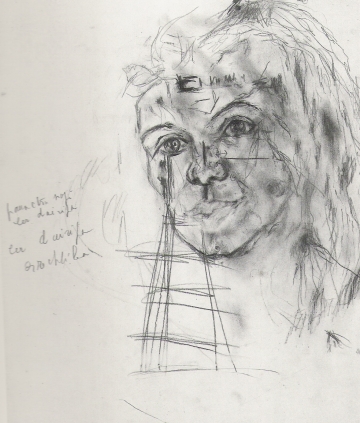

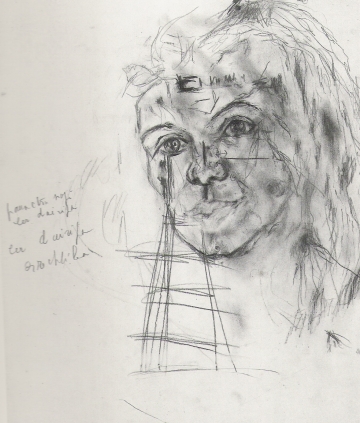

Colette Thomas

Colette Thomas, dessin d’Antonin Artaud

Escamotage

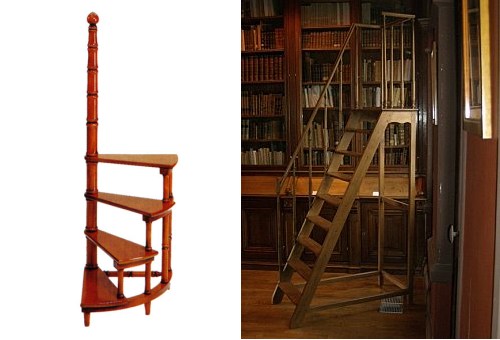

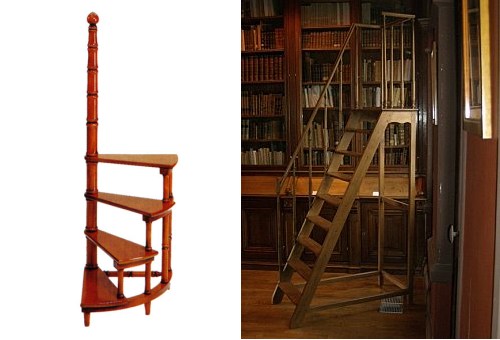

L’escabeau de bibliothèque, c’est le comble du chic. La bibliothèque-escabeau de Danny Kuo, c’est le comble de l’ingéniosité.

Larbaud et son double

À notre entrée dans le salon, il y avait, outre Mme Luchaire, un ménage d’industriels parisiens, et M. André Maurel, l’auteur de cette série sur les Petites Villes d’Italie, très connue. Il a paru étonné de me voir quand on m’a présenté à lui, et au bout d’un moment, comme n’y tenant plus, il m’a demandé si je ne connaissais pas un M. Valery Larbaud romancier, qu’il avait rencontré plusieurs fois dans le monde à Paris ? J’ai d’abord pensé au quiproquo Vallery-Radot qui m’est déjà arrivé plusieurs fois1. Mais il s’agissait bien de moi cette fois-ci. M. André Maurel paraissait sûr de son fait, et un peu irrité, ou du moins très étonné de me voir maintenir mes prétentions à être M.V.L. Cela jetait une gêne dans le salon, et la femme de l’industriel me demanda si « j’étais le vrai » ? Là-dessus je voulus savoir où et comment M. Maurel avait rencontré ce M. V. Larbaud. — C’était au Gil Blas, dans le cabinet d’André du Fresnois. Valery Larbaud était un homme d’une cinquantaine d’années, maigre, grand et barbu. Il avait dit à M. Maurel qu’on venait de lui refuser le prix Goncourt […] M. Maurel a revu plusieurs fois V.L. « dans le monde ». Après le départ de Maurel, Mme Luchaire nous a dit que justement, avant notre arrivée, Maurel lui avait raconté comment il m’avait rencontré, etc. et qu’enfin, lorsque j’étais entré, il avait murmuré : « Ce n’est pas lui. » Je vous assure que pendant un bon moment j’ai passé pour un imposteur. Mais Mme Luchaire a été rassurée quand je lui ai dit que c’était moi que vous lui aviez recommandé. — Maintenant comment expliquer la chose ? Ou bien : M., ne sachant pas ou n’ayant pas compris que j’allais venir, entendant Mme Luchaire prononcer mon nom et se rappelant les on-dit du prix Goncourt de l’an dernier, a dit à la légère : je le connais. Et ensuite pour réparer cette espèce de gaffe, il aurait arrangé cette histoire d’homme maigre et barbu. Ou bien on lui a fait une farce que je ne comprends pas. Ou bien quelqu’un se fait passer pour moi « dans le monde ». J’ai vu bien des légendes se former sur mon compte, toutes fausses et contradictoires, du reste : ivrognerie, haute noce, femmes de théâtre se suicidant parce que j’allais me marier, bains de champagne, gaspillage de millions, ignorance presque complète de la lecture et de l’écriture, dépravations, brutalité, etc. ; mais c’est la première fois que j’ai un double ! J’en ai touché un mot à du Fresnois en lui écrivant au sujet du roman de Bennett. De votre côté, si vous apprenez quelque chose ? Si c’était un escroc, faisant, sous mon nom, toutes sortes de prépotences, etc. ? Je suis assez inquiet. L’origine de toutes ces légendes, c’est que je me montre fort peu, et que je suis la maxime : cache ta vie.

Valery Larbaud, lettre à André Gide

(Florence, 17 mai 1912)

1. René Vallery-Radot, directeur de la Revue des deux mondes, avec lequel on avait déjà confondu Larbaud.