La police dans la ville

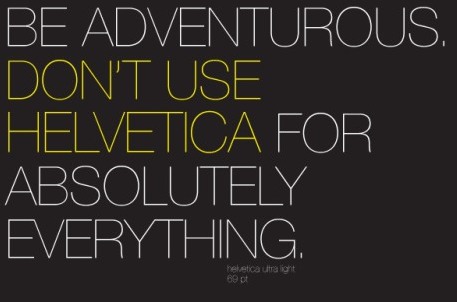

Il fallait un culot tranquille pour consacrer un documentaire à un sujet aussi peu sexy qu’une police de caractères. Il fallait du talent pour en tirer un film passionnant pour le profane. Il est vrai que l’Helvetica n’est pas une fonte comme une autre. L’Helvetica est partout : dans les journaux et les magazines, la pub et les lieux publics — enseignes de magasins, métro, hôpitaux, aéroports —, la signalétique urbaine et les logotypes des grandes corporations. Nous trempons quotidiennement dans un bain d’Helvetica.

La fonte Neue Haas Grotesk est née en Suisse en 1957, dans les locaux de la fonderie Haas. Elle est l’œuvre de Max Miedinger et d’Eduard Hoffmann. Rebaptisée Helvetica pour d’évidentes raisons commerciales, elle a connu dès lors un succès planétaire foudroyant. C’est qu’elle arrivait à point nommé. À bien des égards en effet, l’Helvetica est emblématique de son temps. Sa naissance coïncide avec le modernisme de l’après-guerre, marqué par un goût de la simplicité, un retour à l’épure (voyez le graphisme ou le design du mobilier de l’époque). Elle correspond aussi à un moment clé de l’histoire culturelle où le design graphique devient un objet d’intérêt esthétique pour le grand public. Elle est enfin contemporaine d’une petite révolution des techniques d’impression, propulsée par le développement de la photocomposition et de l’offset, qui va entraîner à son tour une diffusion exponentielle de la chose imprimée. L’Helvetica est en quelque sorte le symbole typographique de ce boom sans précédent.

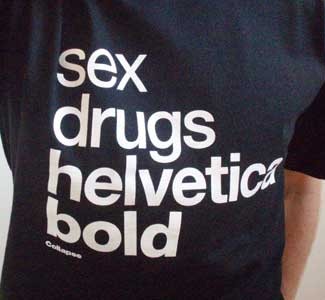

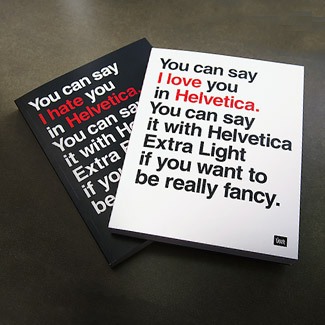

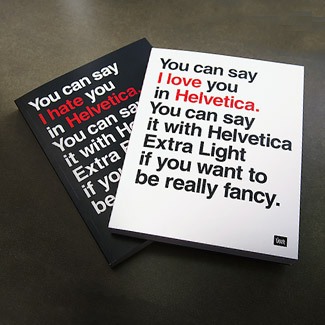

Police sans empattements, elle se signale par son alliage d’harmonie et d’élégance indémodable, de transparence et de classe, qui la destine à tous les usages. Ces qualités en font le caractère préféré des multinationales et des administrations publiques. Un slogan, un en-tête, un logotype composés en Helvetica semblent nous adresser ce rassurant message subliminal : « Hey, nous sommes pros et compétents, et en même temps cools et modernes ! ». Avec, en sourdine, la chanson du serpent du Livre de la jungle : « Aie confiansssssssse ! »

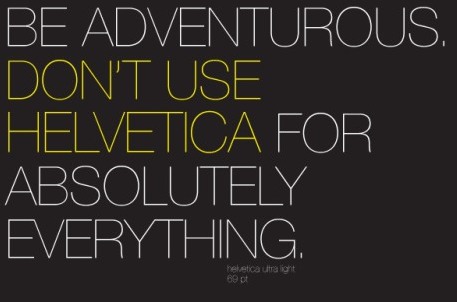

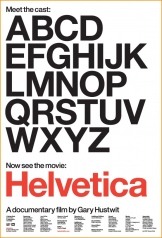

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Helvetica, avons-nous dit, date de 2007 et s’est taillé, paraît-il, un joli succès public dans les festivals. Toujours à la pointe de l’inactualité, Locus Solus vous en parle aujourd’hui en vous signalant que le DVD peut s’acquérir à prix cassé auprès de la succursale anglaise d’une célèbre librairie en ligne, où nous l’avons pêché.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Critique en trois lignes

Jean LARROQUE : la Plume et le Pouvoir au XVIIIe siècle (Ollendorff)

Ce n’est pas sans ennui que M. Jean Larroque a pu lire, et si consciencieusement, tous les ouvrages publiés durant un siècle ; cet ennui, il a pensé qu’il ne devait pas le supporter seul.

Félix Fénéon, la Revue indépendante, juin 1888.

Visage de l’Angleterre

… un de ces visages britanniques typiques que l’on oublie pour toujours lorsqu’on les a vus une seule fois.

Oscar Wilde, cité par Jorge Luis Borges,

Introduction à la littérature anglaise.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’autruches

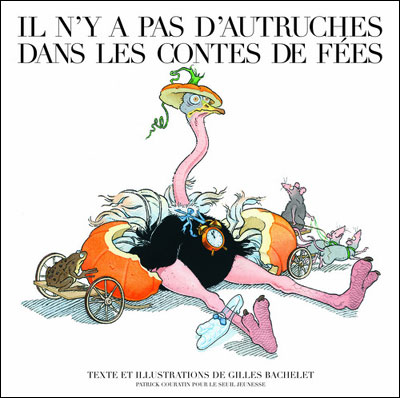

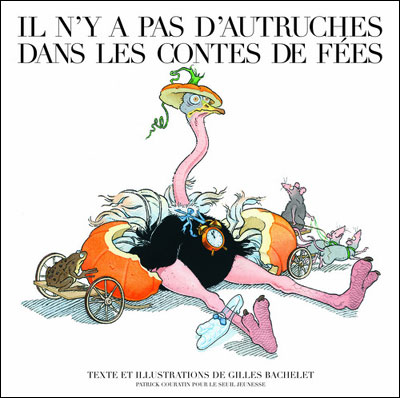

Pourquoi donc n’y a-t-il pas d’autruches dans les contes de fées ? C’est la grave question sur laquelle s’est penché Gilles Bachelet. Conte après conte, à raison d’un dessin par page légendé d’une ligne pince-sans-rire, notre homme envisage ce qui serait advenu si Peau d’âne, Blanche-Neige, Cendrillon, le chat botté, les trois petits cochons, le vaillant petit tailleur, le joueur de flûte de Hamelin, le vilain petit canard, la marchande d’allumettes, les trois ours de Boucle d’or et la sirène d’Andersen avaient été des autruches ; si Perrault avait écrit l’Autruche au bois dormant et le Petit Autruchon rouge. La démonstration est irréfutable : l’autruche, ce volatile glouton et maladroit, empêtré dans son grand corps et vaguement ridicule à force de vouloir préserver sa dignité blessée, l’autruche qui fait exploser les citrouilles après minuit, patauge sans grâce dans la mare aux canards, avale les nains tout rond parce que c’est plus fort qu’elle et s’enfouit la tête dans un trou bordé de paille, de planches ou de briques pour échapper au grand méchant loup – l’autruche, donc, n’est vraiment pas l’animal de la situation. Le tout est croqué d’un trait caustique et sûr, avec plein de petits détails réjouissants dans les coins. Doué d’une logique imperturbable dans l’absurde, Gilles Bachelet s’inscrit dans la voie royale de l’humour nonsensique à l’anglaise.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Gilles Bachelet, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées. Seuil, 2008, 22 p.

Cent mille milliards de Queneau

Cent mille milliards de Queneau s’exposent donc du 13 novembre au 31 janvier à la Maison du livre : le poète, le romancier et l’essayiste, l’humoriste inquiet et le peintre du dimanche, le colossal lecteur et le féru de mathématiques, le scénariste-dialoguiste et le parolier, le chasseur de fous littéraires et le pataphysicien, l’oulipien et le directeur de l’Encyclopédie de la Pléiade.

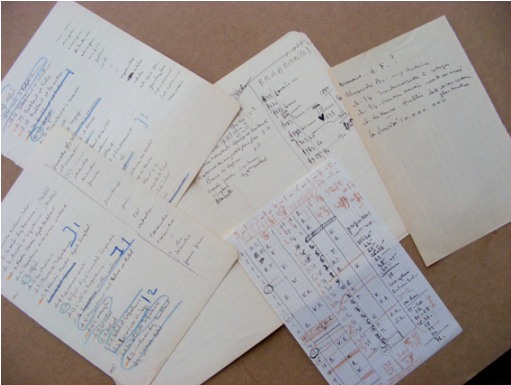

Sur les cimaises et dans les vitrines, une quarantaine de gouaches et d’aquarelles de Queneau1, des photographies, des lettres et des manuscrits, des enregistrements sonores, des affiches et des partitions, quantité d’éditions rares et de traductions en toutes langues (parmi lesquelles celle-ci). Le tout disposé chronologiquement et thématiquement avec une clarté épatante par le maître d’œuvre de l’exposition, Christian Hublau.

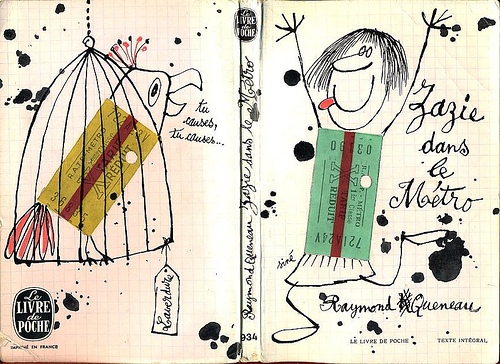

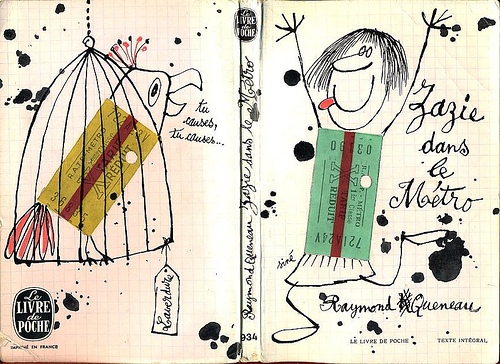

Des rencontres, spectacles, conférences, ateliers et soirées jeux de langue accompagnent l’exposition, de même que deux soirées de projections à la Cinémathèque, les 20 et 21 janvier : Arithmétique de Pierre Kast , le Chant du styrène de Resnais et Zazie dans le métro de Louis Malle, qu’on ne présente plus ; le rare et charmant Dimanche de la vie de Jean Herman (mieux connu sous le nom de Jean Vautrin) ; l’excellent Landru de Chabrol, où Queneau, dans le rôle de Clemenceau, échange deux répliques avec Jean-Pierre Melville, dans celui de Georges Mandel.

Tous les détails du programme sur le blog de l’exposition.

La Maison du livre

24-28, rue de Rome

1060 Bruxelles

02 543 12 20

www.lamaisondulivre.be

Couverture de Siné

1. Sur l’œuvre plastique de Queneau, ses rapports avec la peinture et les peintres, voir l’album Dessins, gouaches et aquarelles, fort bien présenté par Dominique Charnay (Buchet Chastel, 2003).

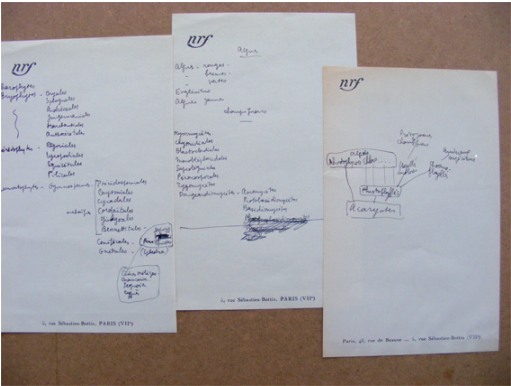

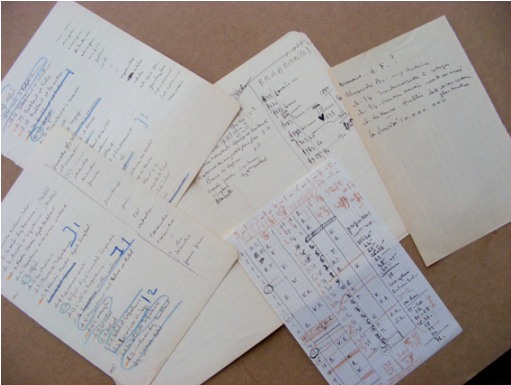

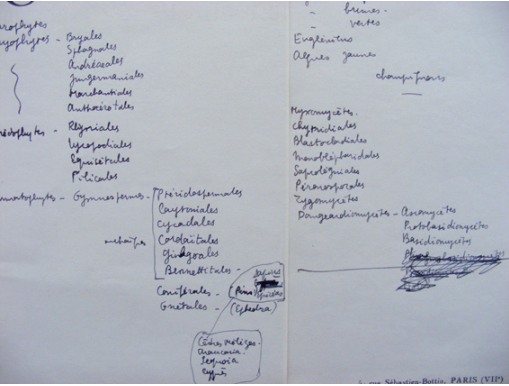

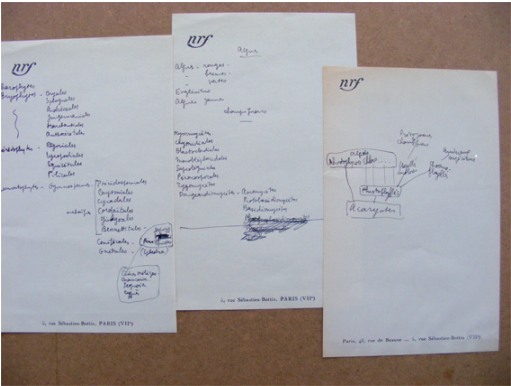

Cent mille milliards de listes

Listes de Raymond Queneau, exposées parmi cent mille milliards d’autres choses à la Maison du livre (Bruxelles) à partir du 13 novembre. On y revient demain.

Etc.

Un titre pareil… naturellement, j’ai craqué. Le volume accompagne la manifestation homonyme qui se déroule ce mois-ci au musée du Louvre sous la houlette d’Umberto Eco. Au programme, conférences, expositions, lectures, concerts, projections et autres festivités. Heureux Parisiens.

Dans Bâtons, chiffres et lettres, Queneau écrivait que l’Iliade et l’Odyssée avaient d’emblée fixé les deux grands modèles narratifs possibles, et qu’on pouvait classer depuis lors la plupart des romans en romans Iliade et en romans Odyssée. Cherchant l’origine de la liste comme procédé littéraire, Eco la trouve à son tour chez Homère, dans le catalogue des navires de l’Iliade. Cette manie de l’énumération a perduré jusqu’à nos jours, dans les litanies médiévales, puis chez Rabelais, Sei Shonagon, Jules Verne, Whitman, Borges, Joyce, Prévert, Perec, Pynchon et l’on en passe – n’oublions pas Boris Vian et Nino Ferrer.

Cependant, ajoute Eco, « Homère célèbre aussi un autre modèle descriptif – le bouclier d’Achille – ordonné et inspiré par des critères de clôture harmonieuse et limitée. En somme, chez Homère déjà, on oscille, semble-t-il, entre une poétique du « tout est là » et une poétique de l’ « et cætera ». »

Ces deux poétiques se rejoignent, il me semble. Chez Perec, l’obsession de la liste et du dénombrement obéit à un désir d’exhaustivité et donc de totalisation (qui se sait voué à l’échec, mais c’est une autre histoire : c’est la case noire de l’échiquier de la Vie mode d’emploi, la pièce manquante du dernier puzzle de Bartlebooth). C’est une manière d’embrasser, d’épuiser la totalité du réel, comme pour conjurer la hantise du vide qui traverse toute son œuvre.

Semblablement, l’Ulysse de Joyce, odyssée moderne aussi grandiose que dérisoire, est tout à la fois roman de l’« et cætera » (inventaire du contenu du tiroir de cuisine de Leopold Bloom) et roman de la totalité narrative et formelle (l’univers dans une goutte d’eau, toutes les formes narratives mises au service de la relation des événements d’une journée ordinaire).

Ajoutons que l’ouvrage ne se cantonne pas au champ littéraire mais aborde également le champ pictural, où l’équivalent de la liste serait à chercher du côté de l’accumulation, de la répétition, de la duplication des motifs – des galeries de peinture de David Teniers le Jeune jusqu’aux boîtes de soupe d’Andy Warhol.

Je n’ai fait ici que paraphraser et gloser à grands traits la préface d’Eco. Voici la table des matières :

1. Le bouclier et la forme. – 2. L’énumération ou la liste. – 3. L’énumération visuelle. – 4. L’indicible. – 5. Liste de choses. – 6. Liste de lieux. – 7. Il y a liste et liste. – 8. Échange entre liste et forme. – 9. Rhétorique de l’énumération. – 10. Listes de mirabilia. – 11. Collections et trésors. – 12. La Wunderkammer. – 13. Définition par liste de propriétés vs définition par essence. – 14. Il cannocchiale aristotelico. – 15. L’excès, à partir de Rabelais. – 16. L’excès cohérent. – 17. L’énumération chaotique. – 18. Les énumérations des mass media. – 19. Listes de vertiges. – 20 Échanges entre liste pratique et liste poétique. – 21. Une liste non-normale.

Ça s’annonce bien.

Tout cela est raconté de manière limpide et captivante dans le documentaire de Gary Hustwit. Bien qu’il ait été réalisé voici deux ans pour le cinquantième anniversaire de l’Helvetica, le film n’a rien d’hagiographique. Quiconque a fréquenté sur la pointe des pieds des forums de typographes sait que les débats y sont aussi houleux que chez les cinéphiles. On en a ici l’illustration, alors que le montage entrecroise les propos d’une vingtaine de graphistes, designers, dessinateurs de caractères et autres grands névrosés typomaniaques souvent pittoresques, filmés dans leur environnement quotidien qui est en soi révélateur. L’un ne jure que par l’Helvetica et ne veut plus employer d’autre caractère. Un autre ironise sur les excès de cette idolâtrie. Un troisième l’abhorre au point de la comparer à une armée de nazis en marche. Les avis se polarisent aussi selon les générations. Si les plus âgés sont souvent restés fidèles au modernisme de leur jeunesse, la génération suivante, fille de la contre-culture des années soixante, n’est pas loin de penser que l’Helvetica était fasciste et pro-guerre du Vietnam — tandis que les plus jeunes considèrent le débat avec un certain pragmatisme : le règne de l’Helvetica est en quelque sorte un fait accompli avec lequel il faut composer, mais on peut aussi ruser avec lui ; la souplesse de ce caractère est telle qu’il reste encore possible de lui inventer des usages moins conventionnels.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film.

Classiquement mais intelligemment construit, servi par une très belle photo de Luke Geissbuhler (le chef-op de Borat !), le film alterne entretiens et déambulations urbaines illustrant l’omniprésence de l’Helvetica dans notre décor quotidien. Il apporte ainsi une contribution modeste et non dénuée d’humour à une petite sémiologie de la communication visuelle, en montrant la manière souvent insoupçonnée dont la typographie informe notre vie de tous les jours — à travers ces milliers de mots que nous lisons machinalement en marchant dans la ville, en allant faire nos courses, en attendant l’autobus. Démonstration avec la bande annonce du film. Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.

Gary HUSTWIT, Helvetica. Plexifilm UK. Sous-titres anglais et allemands.