La réalité est une hallucination provoquée par le manque d’alcool.

Proverbe irlandais

La réalité est une hallucination provoquée par le manque d’alcool.

Proverbe irlandais

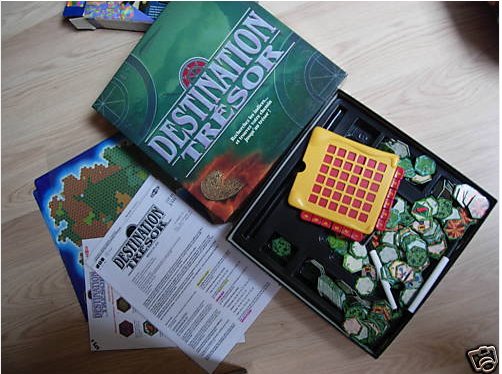

J’éprouve une vive admiration pour les concepteurs de certains jeux de société ; pour le type particulier d’intelligence, à la fois astucieuse et tordue, nécessaire à la mise au point de jeux aussi originaux que Mr Jack ou Intrigues à Venise (jeu d’enquête en équipes où l’on ne connaît pas l’identité de son partenaire… pensez-y deux minutes). Ou encore ce Destination Trésor dont je guettais depuis longtemps l’apparition sur eBay, où je viens de l’acquérir pour la somme faramineuse de deux euros. J’emprunte le résumé de la situation de départ à Bruno Faidutti :

« Destination Trésor est un jeu d’exploration et de déduction. Vous avez été parachuté sur une île, vous avez une carte, mais vous ignorez où, précisément, vous vous trouvez. Votre adversaire, lui, sait où vous êtes… mais ignore où il se trouve. »

Stevenson rencontre Borges… N’est-ce pas magnifique ? On dirait le scénario d’un film de Ruiz de la grande époque.

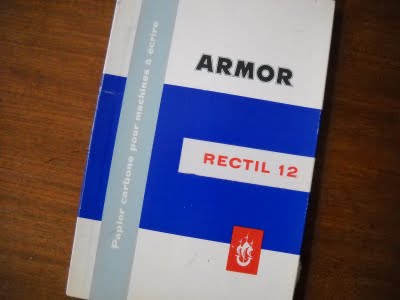

Parmi les choses désormais sans usage qu’on ne se résout pas à jeter figure notamment ce paquet de papier carbone. C’est là pure sentimentalité : souvenirs d’une fascination d’enfance pour les articles de papeterie et les accessoires de bureau, des premiers textes tapés à la machine (c’était une Hermès), des hurlements de rage en s’apercevant que la feuille de carbone était à l’envers et qu’il fallait recommencer la page. Et puis, j’adore la typo.

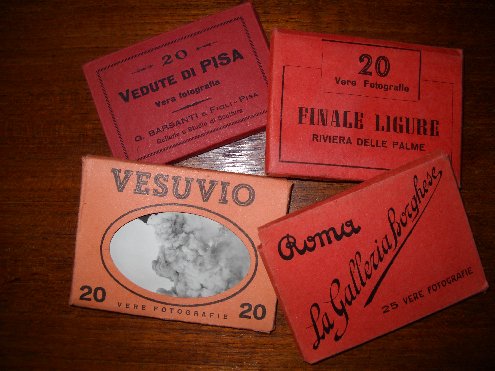

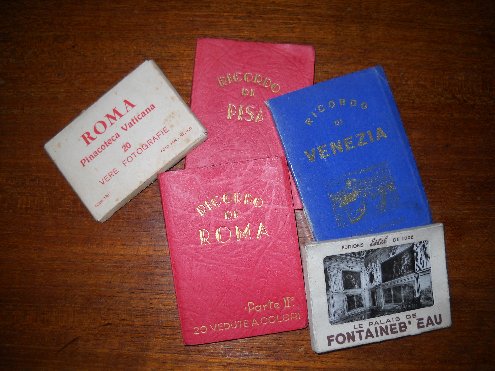

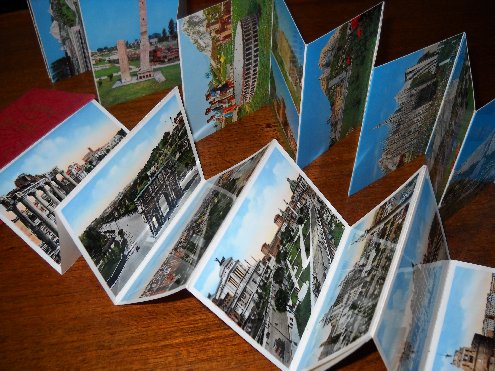

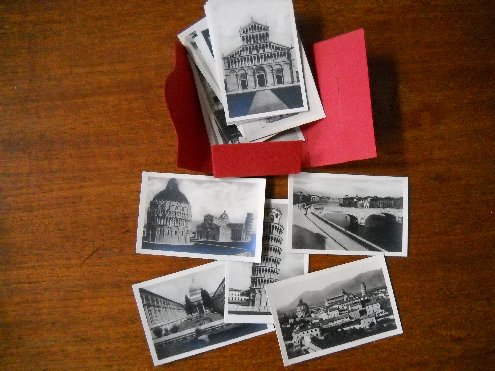

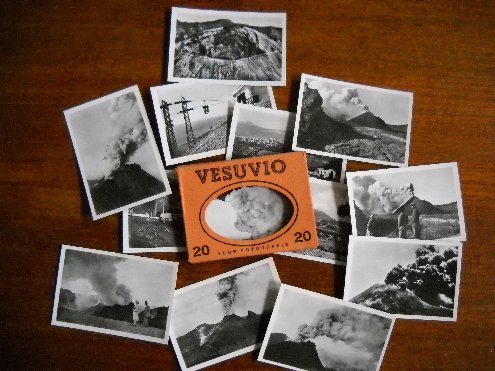

On trouve encore facilement dans les brocantes, à un prix dérisoire, ces petites pochettes de vues-souvenirs de France et d’Italie, le plus souvent dédiées à une ville ou un musée. J’ignore de quand elles datent, probablement des années 1950 et 1960. Leur format varie de 6 x 9 à 7,5 x 10 cm. Les premiers modèles consistaient en un assortiment de vingt (plus rarement ving-cinq) photographies en noir et blanc. Par la suite, les fabricants sont passés à la couleur tout en optant pour une présentation en dépliant accordéon encarté dans un carnet. Plus émouvantes que les cartes postales en raison de leur format miniature, elles pouvaient donner au voyageur l’illusion enfantine d’emporter avec lui, dans sa poche, une ville ou un lieu. Elles demeurent, aujourd’hui, un merveilleux support à la rêverie.

(Désolé pour les photos pleine d’« escaliers » ; appareil numérique de mauvaise qualité)

J’aime le travail. Il m’intéresse, il me fascine. Je puis rester des heures à le contempler. J’imagine tant sa présence que l’idée de me débarrasser de lui me brise le cœur. On ne pourrait me donner trop de choses à faire. Amasser du travail est devenu pour moi presque une passion. Mon bureau en est si rempli qu’à peine s’il reste assez de place pour en accueillir davantage. Si cela continue, je vais être obligé de faire agrandir ma maison.

De mon travail j’ai le plus grand soin. J’en ai là, près de moi, depuis des années, et je vous défie d’y apercevoir seulement la trace d’un doigt. Mon travail ! J’en ai la fierté. De temps en temps, je le prends et je l’époussette. Je suis certain que personne n’entretient son travail dans un état de meilleure conservation que je ne fais.Jerome K. Jerome, Trois hommes dans un bateau

LEÇONS DE NOYADE

Tout est rendu facile

tout est futile

tout est exil

tout est sans fil.Tout m’habite et

des termites mangent

ma gueule de bois.Je suis lent et

l’eau monte

l’eau descend

les escaliers

d’une maison

où l’on donne des

leçons de noyade.Pour moi

tout est surréel

depuis que

Gala a floshé

Paul Éluard

pour Salvador Dali.Patrice Desbiens, En temps et lieux. L’Oie de Cravan, 2007.

*

Il serait si facile, avec un tel matériau, de faire des mauvais vers (d’ailleurs, les exemples abondent) qu’on est épaté par le naturel désarmant avec lequel Patrice Desbiens, poète franco-ontarien vivant à Montréal, fait surgir la merveille ou l’étrangeté au sein de la plate réalité urbaine ou du quotidien navrant, envisagés tour à tour avec mélancolie et dérision. La petite musique de l’auteur se fait aussi agréablement entendre dans Désâmé (Sudbury, Prise de parole, 2005).

17 juin

Dans le Thalys Liège-Paris

– Lèvres ourlées, lunettes design, une jeune femme lit les Mémoires de Fanny Hill de John Cleland dans une vieille édition J’ai lu.

– Une dame est plongée dans un Bernard Werber, l’Empire des anges.

– Une trentenaire ouvre Kalte Asche de Simon Beckett.

– À ma gauche, un couple d’Allemands approchant la trentaine. Elle lit un thriller de John Katzenbach, Das Opfer ; lui, un recueil d’essais de Stephen Jay Gould, Wie das Zebra zu seinen Streifen kommt, qu’il délaisse ensuite pour un guide de Paris.

– Un étudiant potasse la Préface à la phénoménologie de l’esprit de Hegel.

Paris

18 juin

– Dans le métro, direction Porte de Clignancourt, une dame portant un pull marin breton saura, grâce à Gérard De Vecchi, Enseigner par situations-problèmes. Deux autres lectrices sont assises sur des strapontins. La première s’absorbe dans un thriller, la deuxième dans un 10/18 au titre bleu sur fond violet, indéchiffrable même à deux mètres.

– Place Saint-Sulpice, au Café de la Mairie. Vers 15 heures, deux femmes papotent à la terrasse. Sur leur table, le Temps des assassins d’Alexandre Litvinenko et Iouri Felchtinski. Un peu après minuit, un sexagénaire à barbe et chevelure blanche, vêtu d’un complet de lin de même couleur, quitte le café en tenant sous le bras une anthologie publiée chez Seghers, l’Année poétique 2009.

20 juin

– Ligne 9, direction Mairie de Montreuil. À Strasbourg Saint-Denis, une dame s’assoit à côté de moi et ouvre un roman de Tanya Huff, Long Hot Summoning. Elle porte une veste et un pantalon jeans, mâche un chewing-gum et aurait besoin d’un shampoing.

– Derrière nous, un homme tout en noir lit un thriller publié chez Presses Pocket, dont le titre contient le mot vendredi.

– Rue de Bretagne, à la terrasse du café Le Progrès, une blonde BCBG à lunettes chic et chemisier rouge fume avec quelque affectation en lisant Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Perec. Elle quitte la terrasse à midi trente.

– Sur l’esplanade Beaubourg, une jeune femme brune portant un paletot moutarde s’est assise, jambes croisées, pour lire Floraison sauvage d’Aharon Appelfeld. On aperçoit un autre livre à la tranche jaunie dans son sac ouvert.

– Un couple chic est assis contre la fenêtre du Vieux Colombier. Elle sirote un vin blanc, il a opté pour une bière. Sur leur table, les Poésies de Michel Houellebecq.

– Beaucoup d’animation au métro Odéon, à 1 h 20 du matin. Indifférente au bruit ambiant, une petite jeune femme lit la Chute de Camus. Elle monte dans une rame où se trouve un lecteur de la Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette de Stig Larsson.

21 juin

– Rue Cadet, à la terrasse du Julian, une jeune femme au foulard bariolé savoure son café avec Sacrés Américains de Ted Stanger.

– Dans le métro, direction Mairie de Montreuil, une lectrice de la Jeune Fille et la Perle de Tracy Chevalier et une autre des Falsificateurs d’Antoine Bello.

– Direction porte d’Orléans, un lecteur de l’Iliade monte dans un wagon où une dame lit la Raison du plus faible de Jean-Marie Pelt.

– Toujours dans le métro, direction Créteil, une jeune femme brune portant un chemisier gris tourne la page 214 de Captive de Clara Rojas.

Dans le Thalys Paris-Liège

– Glissé dans un filet, Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites de Marc Levie.

– Une dame est plongée dans un roman de Vincent Engel dont je ne peux, malgré diverses contorsions, déchiffrer le titre.

– Deux Allemandes feuillettent ensemble le Grand Livre de la maison miniature en commentant les illustrations.

– Devant moi, une femme aux ongles vernis lit les Petits Secrets d’Emma de Sophie Kinsella.

17 juin : deux lecteurs et une lectrice dans le Thalys.