Ce qu’ils lisent

Liège

Dans l’autobus 4 où personne ne lit jamais, monte à Saint-Vincent une trentenaire à queue de cheval vêtue d’un court manteau rouge style années 1960, qui ouvre la formidable nouvelle de Huysmans, Sac au dos (Folio). Le temps de me décider à engager la conversation – Huysmans, tout de même, ça fait plaisir -, elle descend place du général Leman, où monte un trentenaire barbu et quelque peu décavé, flottant dans un long manteau, qui tient en main le Chevalier inexistant d’un autre de mes auteurs préférés, Italo Calvino.

Bruxelles

– Dans le métro en direction d’Hermann-Debroux, embarque un autre trentenaire barbu – mais en meilleure santé –, arborant un autre roman de Calvino, le Baron perché, dans une vieille édition du Livre de poche. Mais que se passe-t-il aujourd’hui ?

– Un homme en chemise à petits carreaux gravit vers la sortie l’escalier de la station Madou sans décrocher d’un roman de Patricia Cornwell, dans une édition de poche anglaise. La lumière du jour l’éblouit, il semble un peu perdu.

– Place Surlet de Chokier, une femme marche en direction du boulevard Bishoffsheim tout en lisant un Dan Brown, en anglais aussi.

Eau-forte

Si Forster n’avait pas été romancier, il se serait adonné à l’eau-forte. Son écriture a le mordant de l’acide. Sa narration elliptique, organisée autour d’une série de moments décisifs, procède par petits traits nets et rapides. Ces qualités qui frappaient dans Avec vue sur l’Arno sont déjà présentes dans son premier roman, Monteriano (1905). Le livre narre, en deux mots, l’histoire d’une mésalliance entre une jeune veuve anglaise et un Italien désargenté, d’où naîtra en Toscane un enfant, que la famille anglaise fera tout pour récupérer, l’estimant sa propriété légitime. Fascination ambiguë de la grande bourgeoisie edwardienne pour l’Italie, force des pulsions, violence monstrueuse des préjugés de classe sous le vernis des conventions : tout Forster est déjà là.

Comme le disait naguère Gilles Marcotte avec le mélange de sérieux et d’ironie qui le caractérise, « un grand roman, ça finit toujours mal ». C’est, avouons-le, ce qui nous empêcha parfois de terminer la lecture de certains romans du XIXe siècle, de Balzac ou d’autres. Si l’on sait d’emblée que les personnages n’ont aucune chance de s’en sortir, à quoi bon continuer ? Les déterminations sociales ne sont pas moins écrasantes chez Forster. Cependant, il parvient, à chaque carrefour — à chaque point de bascule, — à maintenir ouvert le destin de ses personnages. On voit bien qu’on court au désastre, sans pour autant que tout paraisse joué d’avance. Il s’en faudrait parfois d’un rien — hasard, coup de tête — pour que la balance penche de l’autre côté. Cette tension qui fait vibrer le livre comme la corde d’un arc est aussi le ressort de son allant narratif. Elle est source à la lecture d’une étrange jubilation qui est celle de la narration même, alors même que l’aventure contée est objectivement atroce.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

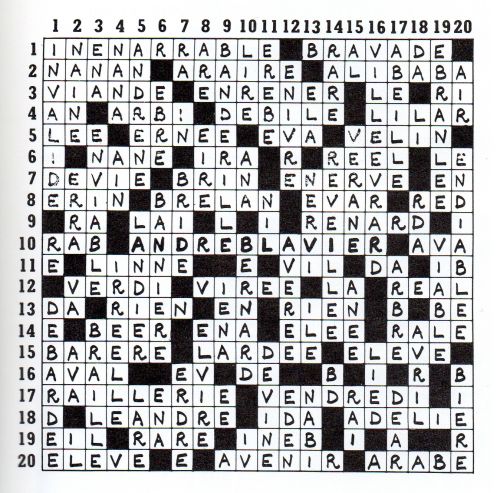

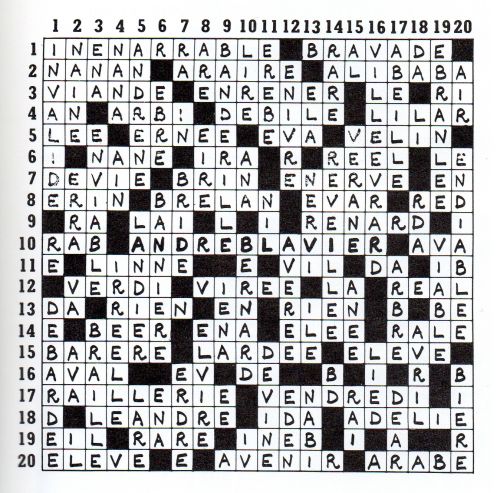

Tour de force

En refeuilletant les Très Riches Heures d’André Blavier (Plein Chant, 1997), tombé sur cet hommage cruciverbiste de Michel Laclos à l’auteur des Fous littéraires, de la Roupie de cent sonnets et d’Occupe-toi d’homélies. Comme vous le constaterez, la grille n’admet que des mots composés avec les lettres A, B, D, E, I, L, N, R, V, qui forment le nom d’André Blavier, lequel s’inscrit triomphalement au centre de la grille. Chapeau, l’artiste.

Michel Laclos : verbicruciste épris de calembours et d’acrobaties verbales, membre du Collège de ‘Pataphysique, rédacteur en chef de la revue Bizarre, 2e série, auteur du Fantastique au cinéma (Pauvert). N’a pas ménagé sa peine pour faire connaître les humoristes à son goût : anthologie Pierre Dac dans la collection « Humour secret » de Sternberg (Julliard), réédition chez Pauvert des œuvres de Cami, auquel il a consacré une monographie (Seghers), etc. Plusieurs recueils de mots croisés et de Trucs et Machins chez Zulma.

Exposition Odette et André Blavier du 17 mai au 14 juin 2009, au Musée des Beaux-Arts et de la céramique, 17, rue Renier, Verviers.

Exposition Odette et André Blavier du 17 mai au 14 juin 2009, au Musée des Beaux-Arts et de la céramique, 17, rue Renier, Verviers.

Shakespeare à Downing Street

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

La série débute immédiatement après la fin du règne de Margaret Thatcher. Urquhart occupe alors la fonction de Chief Whip du Parti conservateur. À la fois soumis à la discipline de parti et chargé de la faire respecter, ce faux modeste s’acquitte de sa tâche en maniant expertement la carotte et le bâton. Au lendemain de nouvelles élections, mortifié de se voir refuser le portefeuille de ministre qu’on lui avait promis, il va lâcher la bonde à son ambition et frayer son chemin jusqu’au poste de PM en multipliant les basses manœuvres, les chantages et les manipulations, les fuites organisées dans la presse et les coups de poignard dans le dos. Le tout avec une appréciation exacte des rapports de force et du moment juste où il faut avancer ses pions. Urquhart triomphe non seulement parce qu’il est sans scrupules, mais parce qu’il est en compétition avec des incapables.

Michael Dobbs, dont la série adapte la trilogie romanesque, fut lui-même une pointure du Parti conservateur et un proche conseiller de Thatcher — ce qui ne l’empêche nullement de taper sur son camp avec une joie féroce, tout autant que sur les travaillistes. On sent là derrière une expérience de première main qui donne une grande crédibilité à la description des rouages du système parlementaire, des conciliabules d’antichambre, des liens de connivence entre pouvoir et médias.

Les Anglais sont très forts à ce jeu, et House of Cards prend place dans une famille nombreuse où l’on compte A Very British Coup, The Deal, ou encore, sur le versant comique, la savoureuse sitcom Yes, Minister. Mais en raison de la réjouissante noirceur du ton, du cynisme absolu du protagoniste et d’une parenté de procédé narratif, on songe aussi à l’excellente série américaine Profit, c’est-à-dire — nous y voilà — à Shakespeare. Comme Jim Profit, Francis Urquhart brise en effet régulièrement le « quatrième mur » en s’adressant directement à la caméra, c’est-à-dire au spectateur dont il fait son confident et — plus retors — son complice, sur le modèle des apartés au public de Richard III — inspiration avouée des deux séries. À l’instar d’ailleurs de Richard III, la stratégie d’Urquhart consiste à démentir toute ambition personnelle pour mieux intriguer en coulisses afin d’éliminer l’un après l’autre ses adversaires. On le verra également nouer, avec la bénédiction d’une épouse très Lady Macbeth, une relation profondément ambiguë, de caractère incestueux, avec une jeune journaliste devenue sa taupe et son relais dans le monde de la presse.

La théâtralité du procédé se fond en souplesse dans un filmage classique et soigné — la qualité anglaise BBC à son meilleur. Elle s’appuie sur un dialogue au rasoir et un casting de première classe, dominé par la prodigieuse interprétation d’Ian Richardson, grand acteur shakespearien (on n’en sort pas) et l’un des fondateurs de la Royal Shakespeare Company. Son fin sourire assassin, son regard d’acier et sa diction d’une suavité délectable confèrent à Urquhart une sorte de grandeur dans l’abomination. On ne se lasse pas de l’entendre répéter aux médias, lorsqu’il ne veut ni soutenir ni démentir une allégation : « You might very well think that ; I couldn’t possibly comment. » Phrase qui, paraît-il, est passée en proverbe outre-Manche.

Pour la petite histoire, le premier épisode de House of Cards fut diffusé à la BBC le 18 novembre 1990, soit quatre jours avant l’annonce officielle du retrait de Thatcher. Compte tenu des délais d’écriture et de tournage, les scénaristes avaient donc anticipé de plusieurs mois ce départ. Ce côté réalité qui rejoint la fiction en direct produisit son petit effet sur les spectateurs de l’époque, qui trouvèrent dans la série un écho troublant à la situation politique du moment.

Ajoutons qu’au début du troisième volet, on érige un monument à la mémoire de feue (!) Mrs Thatcher, monument dont chacun s’accorde à mots couverts à reconnaître que c’est une horreur qui défigurera le parc où il s’élévera. Au risque de répéter un poncif, ce n’est pas demain la veille qu’on verra cela dans une série hexagonale.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

House of Cards. Coffret BBC de trois DVD double-faces. Sous-titres anglais.

Ce qu’ils lisent

Place Saint-Paul, fête du 1er mai. Debout face à la scène où l’orchestre assène à plein tube de la musique boum-boum, un grand blond barbu en veste de cuir, droit comme un i et sérieux comme un pape, lit Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb.

Pierre Peuchmaurd

Nous nous dépeuplons un peu plus chaque jour. Hier matin la lettre versatile de Jimmy Gladiator tombe dans la boîte à courriel, qui annonce la mort de Pierre Peuchmaurd, et la tristesse envahit tout. Je ne l’avais jamais rencontré, nous avions échangé une lettre en tout et pour tout, et pourtant – au risque de paraître présomptueux – j’ai l’impression d’avoir perdu un proche, dont la voix va me manquer. Il y avait ses plaquettes semées à tout vent, ses recueils d’aphorismes (on les ouvrait pour en retrouver un et l’on se surprenait à tout relire), le florilège de citations de son Encyclopédie cyclothymique, à portée de main sur la table de chevet pour y picorer de temps à autre. J’aimerais savoir parler de poésie pour dire combien ses poèmes m’allaient – me vont toujours – droit au cœur. Les mots y vibrent au diapason des corps et de l’orage, le sang bat dans leurs veines ; le vent s’agite dans le sombre des feuilles, les animaux inquiets respirent, tapis dans leurs forêts profondes. Sans doute parce qu’à rebours de presque tout ce qui se publie aujourd’hui sous l’appellation de « poésie », lui persistait à croire au démon de l’analogie, au pouvoir enchanteur ou médusant de l’image, à ce pouvoir qu’a l’image poétique de nous porter ailleurs et d’agrandir en nous le sentiment d’exister.

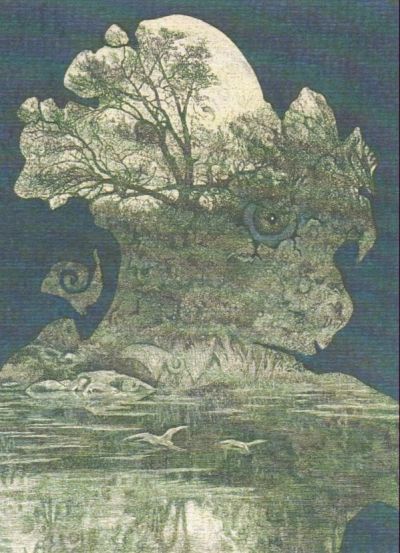

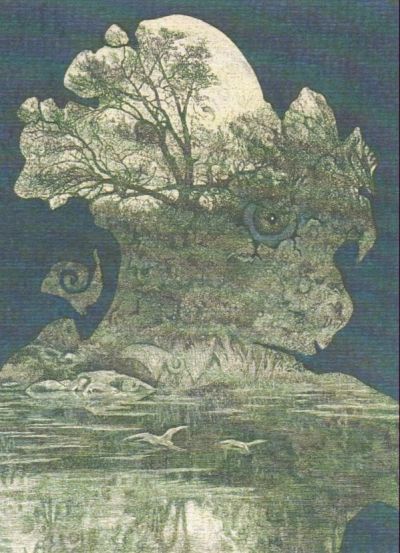

Une image de Jean-Pierre Paraggio pour la Nature chez elle de Pierre Peuchmaurd (L’Umbo, 2008)

***

Quels furent vos liens avec le surréalisme ? Quels sont-ils encore aujourd’hui ?

Immédiats, définitifs, non exclusifs. Je vous l’ai dit, tout a commencé avec Nadja – ce qui n’est pas très original – et ça n’a jamais cessé, cette chose-là ne peut pas cesser. Une brève rencontre avec Breton a illuminé mes seize ans. Plus tard, après 1968, ma « trajectoire » a croisé celle du groupe surréaliste au moment où il cessait d’être, laissant place à une diaspora dans laquelle je me suis toujours situé, et aujourd’hui encore la plupart de mes amis viennent de là. Non exclusifs, cependant, ces rapports, en partie parce que le surréalisme en tant qu’activité collective n’existait plus, mais surtout en raison d’un éclectisme assez grand qui m’a fait chercher la poésie (la vie) partout où elle se trouvait et non pas dans un « milieu ». Mais enfin, oui, le surréalisme a été, reste une des passions de ma vie, et certainement son axe moral.

Extrait d’un entretien avec Olivier Hobé

(Quimper est poésie n° 29, octobre 2000)

La poésie ou plutôt le poème ne doit rien au rêve. À la rêverie, peut-être, et alors à la divagation, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. […] Il y a un autre monde, vous savez : il est ici et ne demande qu’à apparaître. Qu’on appelle cela « surréalité » ou « plus de conscience », c’est toujours de l’immanence cachée, mais clignotante, scintillante, qui fait signe et qui se dévoile quand elle veut et… quand vous pouvez. […] Le poème, chez moi, est presque toujours le produit, l’accompagnement et comme la traduction simultanée d’une espèce d’apparition. Presque toujours aussi, ce phénomène est bref, et je ne vois pas pourquoi le poème devrait se prolonger au risque de le diluer, de l’épuiser. Il doit laisser une vibration dans l’air. Il doit blesser aussi, ouvrir la terre mais comme une épine, pas comme un tracteur.

Extrait d’un entretien paru dans Le Matricule des anges

***

Poésie

Parfaits Dommages (L’Oie de Cravan)

Le Bel Endroit (Le dé bleu)

Émail du monde (Atelier de l’Agneau)

Lisière lumineuse des années (L’air de l’eau)

Le Tigre et la chose signifiée (L’Escampette)

Au chien sédentaire (Pierre Mainard)

Scintillants squelettes de rosée (Simili Sky)

et beaucoup d’autres

Aphorismes

À l’usage de Delphine (L’Oie de Cravan)

L’Immaculée Déception (Atelier de l’Agneau)

Le Moineau par les cornes (Pierre Mainard)

Plus vivants que jamais (Laffont), que les commémorations soixante-huitardes oublient régulièrement de citer.

Encyclopédie cyclothymique (Cadex)

Maurice Blanchard (Seghers, « Poètes d’aujourd’hui »), dont Peuchmaurd avait aussi préfacé l’extraordinaire journal de guerre, Danser sur la corde (L’Éther vague).

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.

Shakespeare est le coscénariste secret de la plupart des fictions télévisées sur le pouvoir et ses manipulations. On le vérifie avec House of Cards (1990-1995), mini-série anglaise en trois volets racontant l’irrésistible ascension, l’apogée et la chute du machiavélique Francis Urquhart, prêt absolument à tout pour accéder à la fonction de Premier ministre et s’y maintenir.