« Zut ! j’ai loupé ma correspondance ! » (Madame de Sévigné.)

« Tout le monde descend ! » (Charles Darwin.)

« Zut ! j’ai loupé ma correspondance ! » (Madame de Sévigné.)

« Tout le monde descend ! » (Charles Darwin.)

Transmis par Charles Tatum que je remercie, un square poem généralement attribué à Lewis Carroll, qui peut se lire à l’horizontale aussi bien qu’en acrostiche.

En fouillant un peu pour en savoir plus, je suis tombé sur ceci :

« One of Carroll’s most remarkable poems, if indeed he wrote it, was first published by Trevor Wakefield in his Lewis Carroll Circular, N° 2 (November 1974). The poem is quoted in a letter to The Daily Express (January 1, 1964) by a writer who tells of a privately printed book titled Memoirs of Lady Ure. Lady Ure, it seems, quoted the square poem as one that Carroll wrote for her brother. Wakefield says that no one has yet located a copy of Lady Ure’s Memoirs, but whether this is still true, I do not know. » (Martin Gardner, The Universe in a Handkerchief. Lewis Carroll’s Mathematical Recreations, Games, Puzzles and Word Plays. Springer, 1996.)

La prudence de Gardner plaide pour son sérieux. Mais peut-être l’attribution à Carroll a-t-elle été depuis confirmée ou infirmée avec certitude ? Tout complément d’information sera bienvenu.

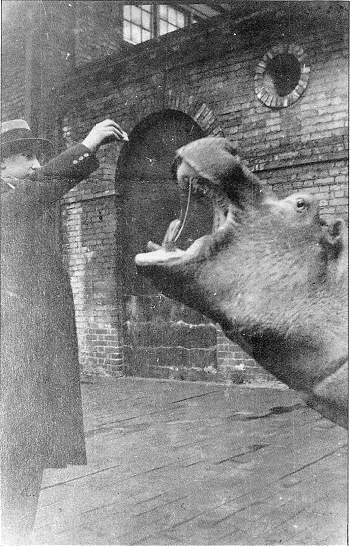

Valery Larbaud et l’hippopotame du jardin zoologique de Lisbonne (1926)

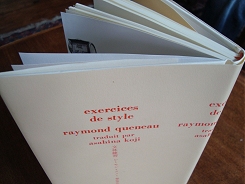

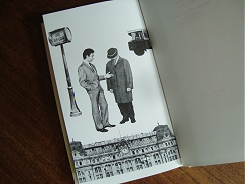

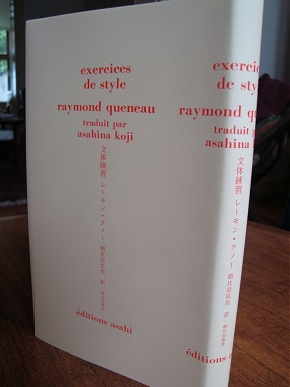

L’enveloppe est tombée dans la boîte aux lettres en faisant « floc ». Un livre, à l’évidence, mais pas celui que j’attendais ces jours-ci. J’ai déballé le papier cadeau, de plus en plus intrigué ; et j’ai ouvert des yeux tout ronds, j’en suis resté baba. Informés d’une de mes manies qu’ils ont déjà contribué à entretenir, G et S, de passage à Tokyo, ont eu la délicate attention d’y acquérir pour moi l’édition japonaise des Exercices de style. Exemplaire relié sous jaquette, impression en deux couleurs d’une extraordinaire finesse sur papier ivoire couché, avec deux planches hors-texte et quelques fantaisies typographiques, si discrètes qu’on ne les remarque qu’au second coup d’œil : une superbe réalisation éditoriale, d’une élégance parfaite. Et cet exemplaire, l’employé de la librairie Kinokuniya n’a pas manqué de l’envelopper avec soin sous une liseuse — suivant une habitude disparue ici mais qui a toujours cours là-bas. Mon fétichisme est comblé. Encore merci aux deux oiseaux voyageurs pour ce magnifique cadeau.

Liège

Dans l’autobus 4 où personne ne lit jamais, monte à Saint-Vincent une trentenaire à queue de cheval vêtue d’un court manteau rouge style années 1960, qui ouvre la formidable nouvelle de Huysmans, Sac au dos (Folio). Le temps de me décider à engager la conversation – Huysmans, tout de même, ça fait plaisir -, elle descend place du général Leman, où monte un trentenaire barbu et quelque peu décavé, flottant dans un long manteau, qui tient en main le Chevalier inexistant d’un autre de mes auteurs préférés, Italo Calvino.

Bruxelles

– Dans le métro en direction d’Hermann-Debroux, embarque un autre trentenaire barbu – mais en meilleure santé –, arborant un autre roman de Calvino, le Baron perché, dans une vieille édition du Livre de poche. Mais que se passe-t-il aujourd’hui ?

– Un homme en chemise à petits carreaux gravit vers la sortie l’escalier de la station Madou sans décrocher d’un roman de Patricia Cornwell, dans une édition de poche anglaise. La lumière du jour l’éblouit, il semble un peu perdu.

– Place Surlet de Chokier, une femme marche en direction du boulevard Bishoffsheim tout en lisant un Dan Brown, en anglais aussi.

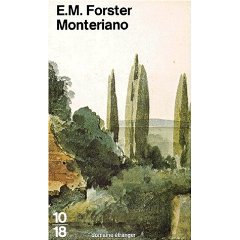

Si Forster n’avait pas été romancier, il se serait adonné à l’eau-forte. Son écriture a le mordant de l’acide. Sa narration elliptique, organisée autour d’une série de moments décisifs, procède par petits traits nets et rapides. Ces qualités qui frappaient dans Avec vue sur l’Arno sont déjà présentes dans son premier roman, Monteriano (1905). Le livre narre, en deux mots, l’histoire d’une mésalliance entre une jeune veuve anglaise et un Italien désargenté, d’où naîtra en Toscane un enfant, que la famille anglaise fera tout pour récupérer, l’estimant sa propriété légitime. Fascination ambiguë de la grande bourgeoisie edwardienne pour l’Italie, force des pulsions, violence monstrueuse des préjugés de classe sous le vernis des conventions : tout Forster est déjà là.

Comme le disait naguère Gilles Marcotte avec le mélange de sérieux et d’ironie qui le caractérise, « un grand roman, ça finit toujours mal ». C’est, avouons-le, ce qui nous empêcha parfois de terminer la lecture de certains romans du XIXe siècle, de Balzac ou d’autres. Si l’on sait d’emblée que les personnages n’ont aucune chance de s’en sortir, à quoi bon continuer ? Les déterminations sociales ne sont pas moins écrasantes chez Forster. Cependant, il parvient, à chaque carrefour — à chaque point de bascule, — à maintenir ouvert le destin de ses personnages. On voit bien qu’on court au désastre, sans pour autant que tout paraisse joué d’avance. Il s’en faudrait parfois d’un rien — hasard, coup de tête — pour que la balance penche de l’autre côté. Cette tension qui fait vibrer le livre comme la corde d’un arc est aussi le ressort de son allant narratif. Elle est source à la lecture d’une étrange jubilation qui est celle de la narration même, alors même que l’aventure contée est objectivement atroce.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

Edward Morgan FORSTER, Monteriano (Where Angels Fear to Tread). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1510.

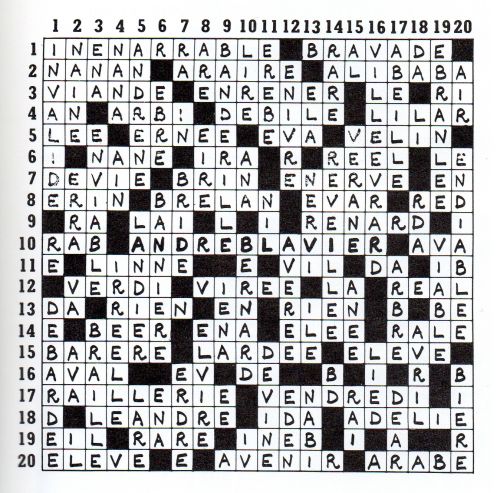

En refeuilletant les Très Riches Heures d’André Blavier (Plein Chant, 1997), tombé sur cet hommage cruciverbiste de Michel Laclos à l’auteur des Fous littéraires, de la Roupie de cent sonnets et d’Occupe-toi d’homélies. Comme vous le constaterez, la grille n’admet que des mots composés avec les lettres A, B, D, E, I, L, N, R, V, qui forment le nom d’André Blavier, lequel s’inscrit triomphalement au centre de la grille. Chapeau, l’artiste.

Michel Laclos : verbicruciste épris de calembours et d’acrobaties verbales, membre du Collège de ‘Pataphysique, rédacteur en chef de la revue Bizarre, 2e série, auteur du Fantastique au cinéma (Pauvert). N’a pas ménagé sa peine pour faire connaître les humoristes à son goût : anthologie Pierre Dac dans la collection « Humour secret » de Sternberg (Julliard), réédition chez Pauvert des œuvres de Cami, auquel il a consacré une monographie (Seghers), etc. Plusieurs recueils de mots croisés et de Trucs et Machins chez Zulma.

Exposition Odette et André Blavier du 17 mai au 14 juin 2009, au Musée des Beaux-Arts et de la céramique, 17, rue Renier, Verviers.

Exposition Odette et André Blavier du 17 mai au 14 juin 2009, au Musée des Beaux-Arts et de la céramique, 17, rue Renier, Verviers.