La machine à écrire

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

Et tandis qu’elle entreprend, à quatre pattes, de les ramasser un à un sous l’oeil impassible de son patron, « soudain dans mon esprit s’infiltre une question » comme chantait Jean Yanne : au fait, à quoi ressemblaient donc les machines à écrire japonaises ? Étant donné les idéogrammes, étant donné la lecture à la verticale et de droite à gauche.

Contacté par courriel, SK – tout occupé à épousseter son japonais dans la perspective d’un prochain voyage – me dit n’en avoir jamais vu. Mais il m’apprend au passage que le japonais écrit est constitué de trois types de caractères : hiragana (46 caractères pour écrire les mots japonais), katakana (46 caractères pour écrire entre autres les mots et noms issus de langues étrangères), et kanji (plusieurs milliers d’idéogrammes nés de la combinaison de clés, ou radicaux). Auxquels on peut ajouter les romaji (roma + ji = lettres romaines), notre écriture. On mesure, rayon machines à écrire, l’étendue du problème.

Une recherche ultérieure a permis d’exhumer des profondeurs du web les photos suivantes. C’est impressionnant.

Premier modèle de machine à écrire japonaise, conçu par Kyota Sugimoto en 1929.

Addendum (15/03) : d’autres images dans un billet sur Yoko Ogawa, ici.

Pierre Louÿs et le cinéma

Où l’on découvre de manière inattendue chez Pierre Louÿs une intelligence immédiate des possibilités et de la spécificité du cinématographe.

Lundi [3 février 1908]

Henri Lavedan est venu me voir aujourd’hui et m’a dit ces paroles ailées :

« Un intelligent impresario, soutenu par un syndicat de banquiers (ça coûtera très cher), m’a prié d’aller chez une quinzaine d’écrivains, dont vous êtes, pour leur demander d’écrire chacun deux ou trois scénarios pour cinématographe.

« Il trouve que cet instrument est susceptible de donner des effets dramatiques admirables et que jusqu’ici, on ne s’en est guère servi que pour des farces ou du gros mélo.

« Sardou, Rostand, Hervieu, Moi, Haraucourt, Maindron, etc., nous avons accepté.

« Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, Paul Mounet, Réjane, Bartet, Brandès, etc., etc., ont traité déjà et acceptent de poser pour vous et pour nous.

« Mais nous vous demandons du Pierre Louÿs, c’est-à-dire de l’antique. Dans ce cadre-là, ce que vous voudrez. »

J’ai quarante-huit heures pour réfléchir et trouver des sujets.

Il paraît qu’Anatole France a choisi Panurge, ce qui n’est pas mal, et Circé, ce qui me paraît extravagant. Je ne peux vraiment pas aller jusqu’à la mythologie. On ne photographie pas Hercule ni Perséphone.

En principe, tout stupéfait que je sois de la proposition, je ne suis pas absolument hostile. Je vois en gros un sujet tragique, une scène comique et un sujet «gracieux», comme disent les marchands d’estampes. Pour le 3e, qui sera une scène de danse, Lavedan m’a offert Zambelli, mais je dois à ma légende de choisir Régina Badet : je ne peux pas changer de danseuse, comme cela, aux yeux de ma famille ; ce serait du dévergondage. – Quant aux deux autres sujets – as-tu une idée ? Il faut que ce soit très clair, très facile à comprendre, à Moscou, comme à Valparaiso. Vois-tu un sujet historique assez « mouvementé » pour être susceptible d’être cinématographié ?

Au premier abord, il semble qu’il y en ait mille, mais je cherche depuis une demi-heure et je n’en trouve aucun.

J’aimerais mieux restreindre le choix autour des rôles que l’on peut donner à Mounet-Sully. Puisque nous avons le bonheur de l’avoir, mieux vaut en profiter. Pas de Bartet, surtout ! Pas de Bartet !

La difficulté est de trouver le sujet clair, tragique, rapide, et mouvementé. — On peut cinématographier le 4e acte de Ruy Blas : tout le monde comprendra que Don César profite d’un triple quiproquo. C’est compliqué mais clair, sans paroles. — Mais on ne peut en faire autant pour Œdipe-Roi, qui est simple, mais incompréhensible si l’on ne parle pas.

Il faut aussi profiter des deux points sur lesquels le cinématographe est supérieur à l’art scénique : 1° En ce qu’il peut présenter, au lieu du décor, le réel : l’eau vraie, le ruisseau, le lac, la poussière de la route, LA MER. 2° En ce qu’il peut dérouler une scène sur un terrain considérable : une poursuite à travers champs, la fuite d’une femme à cheval, d’une barque sur un fleuve.

C’est amusant à chercher.

Je t’embrasse de cœur.

P.

Prie Paz de n’en pas parler. J’ai promis le secret à Lavedan.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917.

Édition établie par Jean-Paul Goujon. Fayard, 2002.

A modern craftswoman

J’aime décidément les couvertures penguinesques de Coralie Bickford-Smith, dont la plus belle réussite à ce jour est la collection Gothic Reds (ici, tout en bas).

La demoiselle est longuement interviouvée chez design : related.

Westlake dans le texte

Parmi les cent raisons d’aimer Westlake, il y a bien entendu l’incroyable étendue de sa palette : du hard-boiled pur jus au polar hilarant en passant par la sf et le roman social ; de la farce hénaurme à l’humour noir en passant par la mélasse existentielle (Levine ; cycle de Mitch Tobin signé Tucker Coe) et la mélancolie qui serre le cœur (dans ce petit chef-d’œuvre qu’est Ordo).

Il y a la dextérité narrative, dont le décorticage pourrait servir de cours du soir aux romanciers débutants : adresse de la construction, tressage des fils, sens du montage parallèle, science de l’attaque et de la chute d’un chapitre, modulation de la vitesse du récit : savoir exactement où placer une ellipse et où il convient au contraire de dilater.

Il y a, parallèlement aux défis perpétuels que DW semble lancer à sa propre virtuosité, le plaisir de jouer avec – et de déjouer – les attentes du lecteur.

Le début du chapitre 22 de Dégâts des eaux évoque irrésistiblement un lent travelling avant de cinéma. D’abord, un plan d’ensemble en plongée sur un paysage champêtre idyllique où trône une magnifique église (que Westlake décrit avec des métaphores niaises de roman Harlequin : « comme un diamant dans des replis de velours vert ». Hou la, qu’est-ce qui lui prend ? se demande-t-on d’abord). Et puis la caméra s’approche du parking où se rassemble le cortège nuptial, s’arrête complaisamment sur la mariée rosissante et splendide dans sa robe immaculée. Nous voilà assez près d’eux pour entendre la mère de la mariée qui se tamponne les yeux, et paf : « Je t’avais bien dit de ne pas aller jusqu’au bout, sale petite traînée! Tu n’avais qu’à le contenter avec ta main, pour l’amour du ciel ! » Patatras, le tableau idyllique s’effondre d’un seul coup : la mariée est enceinte jusqu’au cou des œuvres du premier venu ; d’ailleurs le marié, sa famille et leurs amis sont de parfaits ploucs, cette noce précipitée pour sauver les convenances est un désastre. Du grand art.

Et encore le sens de la digression calculée que conclut une chute-gag imparable :

C’était un sacré paysage, en effet. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un paysage pareil, à moins de posséder soi-même un des derniers remorqueurs en activité dans le port de New York. D’un côté, Manhattan, étroit couloir encombré de stalagmites ayant perdu leur grotte et exposés à l’air libre sans qu’on sache pourquoi, formant un décor aussi excentrique que spectaculaire. Regardez un peu toutes ces fenêtres ! Y a-t-il vraiment des gens derrière chacune d’entre elles ? Vous voyez tous ces immeubles, mais vous ne voyez absolument personne et, pourtant, vous ne pensez qu’à des êtres humains, et à quel point ils doivent être nombreux pour qu’il existe sur terre un tel paysage.

Voilà pour Manhattan. De l’autre côté, c’est le New Jersey… voilà pour le New Jersey.

Histoire d’os

Et puis celui de l’image inattendue et juste, et donc désopilante.

Après beaucoup d’atermoiements, Josh vient de faire un long et difficile aveu à sa femme en évitant soigneusement de croiser son regard :

Le silence était si pesant à sa gauche qu’il n’avait plus le choix : il tourna les yeux vers sa femme. Le visage d’Ève était un modèle de complexité ou d’abstraction, Josh ne savait pas trop. On aurait dit qu’elle mangeait des escargots pour la première fois.

Argent facile

Le talent à camper en trois lignes le moindre second couteau. Voici, dans Histoire d’os, un marshal de province du genre bouledogue :

Mais Fenton aimait jouer au chef, et sans cesse il faisait des petits bruits de chef, auxquels personne ne prêtait attention généralement. De même, il aurait bien voulu que les gars de l’équipe l’appellent Chef, mais inutile de rêver.

Histoire d’os

Des petits bruits de chef !! On jurerait qu’il décrit le mien (et le vôtre aussi sans doute).

Il y a enfin tous les à-côtés, indissociables en fait de la verve narrative de DW, et sources d’une intense jubilation : les running gags (conversations des habitués du O.J. Bar & Grill, démêlés de Dortmunder avec la modernité de l’époque – qu’elle prenne l’aspect d’un répondeur automatique, d’un téléphone portable ou d’un livreur de FedEx), les dialogues de sourds, les remarques incidentes sur les absurdités du comportement humain.

La maison était telle qu’il l’avait décrite. Vaste, opulente et plongée dans l’obscurité à l’exception de l’incontournable lumière dans le couloir que les occupants laissent allumée pour signaler aux voleurs qu’il n’y a personne à l’intérieur.

Au pire qu’est-ce qu’on risque ?

Il y a bien d’autres choses encore, dont nous reparlerons peut-être.

(Traductions : Dégâts des eaux, Histoire d’os : Jean Esch ; Au pire qu’est-ce qu’on risque ? Marie-Caroline Aubert ; Argent facile : Mathilde Martin.)

On se console comme on peut

Restent à traduire en français :

De Donald Westlake :

I Gave at the Office (1971)

Help I’m Being Held Prisoner (1974)

A Likely Story (1984)

High Adventure (1985)

Sacred Monster (1989)

Watch your Back ! [Dortmunder] (2005)

What’s so Funny ? [Dortmunder] (2007)

Get Real [Dortmunder] (à paraître le 17 juillet 2009)

De Richard Stark :

Nobody Runs Forever (2004)

Ask the Parrot (2006)

Dirty Money (2008)

Au boulot, Rivages !

Un cirque à lui tout seul

Que faisiez-vous avant d’écrire ?

Donald Westlake : Eh bien, j’étais un enfant, et je passais la plupart de mon temps à attendre Noël. À Noël, on m’offrait des choses avec lesquelles j’aimais jouer, et à l’âge de onze ans, j’ai découvert que j’aimais jouer avec les mots plus qu’avec aucune autre chose. J’ai découvert que j’étais écrivain. Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire, sauf que j’aimais les mots. J’aimais fabriquer des phrases qui avaient une résonance très dramatique. D’après les livres que j’avais lus et les films que j’avais vus, j’ai compris que c’était ma nature. Cela m’a pris des années pour découvrir quelle sorte d’écrivain j’étais, mais j’étais sûr d’en être un. J’ai fait d’autres métiers car l’écriture ne suffisait pas à me faire vivre pendant un certain temps. Mais j’étais écrivain quand même, et je n’ai pratiquement rien fait avant d’écrire.

On peut le dire d’une autre façon : j’avais peur. J’étais un enfant qui se trouvait constamment en difficulté. Et quand vous ne cessez d’avoir des ennuis, vous devez raconter quelque chose aux adultes qui permette de vous en sortir. Vous avez constamment peur, parce que vous savez que vous n’allez pas vous en tirer comme ça. Et à l’âge de onze ans j’ai découvert que j’aimais les mots en partie parce qu’ils m’aidaient à m’en sortir. C’est ce qu’ils ont continué à faire depuis lors.

Vous avez dit un jour que l’objectif principal d’un écrivain était de ne pas ennuyer le lecteur. Pensez-vous que le but de l’écrivain est de distraire avant tout ?

D.W. : Quand j’écris, je suis un cirque à moi tout seul. Je suis le jongleur, je suis le lion, je suis l’ours acrobate et je suis les clowns. Je m’amuse comme vous pouvez vous amuser à regarder quelqu’un qui fait des tours d’adresse. Jongler est ce qu’il y a de mieux. J’espère que ce plaisir arrive à passer dans les livres. Les écrivains dont j’aime les livres sont ceux qui me donnent la même impression en tant que lecteur. Ils sont un cirque à eux tout seuls et vous disent : « Regardez ce que je sais faire ! » S’ils s’amusent, je sais qu’ils vont m’amuser aussi.

[…]

Ce n’est jamais facile d’écrire. Ou c’est impossible, ou cela vient naturellement. Il y a des livres que je n’ai jamais terminés parce qu’ils sont devenus impossibles en cours d’écriture. […]

Pour ma part, je ne fais jamais de plan. Habituellement, je connais un, deux ou trois personnages qui vont me permettre d’écrire la première phrase. Une fois que je connais la première phrase, je suis paré pour la suite. Parfois, si j’ai de la chance, je connais la fin. La plupart du temps, je ne la connais pas, et quand j’y arrive, je dois tout reprendre et changer un tas de choses. Je ne connais jamais le milieu de l’histoire avant d’y parvenir.

[…]

Un jumeau singulier reste quand même un livre très drôle. Pensez-vous que les livres les plus pessimistes sont aussi finalement les plus drôles?

D.W. : Qu’est-ce que la comédie ? Ce sont des choses qui ne tournent pas comme elles devraient. Le pilleur de banque arrive, et il n’y a pas de place où garer sa voiture. Vue sous cet angle, la comédie est pessimiste. Mais qu’est-ce que la tragédie ? Exactement la même chose. Je ne sais toujours pas pourquoi parfois c’est la comédie, parfois la tragédie. Les histoires c’est toujours à propos de quelque chose qui, soudain, tourne mal.

Propos recueillis par François Guérif. Polar n° 22, 15 janvier 1982.

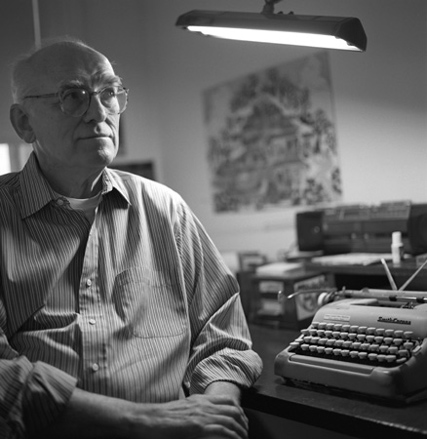

2009 commence bien, bordel

Gros, très gros coup de bourdon : Donald Westlake est mort. Je n’ai vraiment pas le cœur d’ajouter quoi que ce soit. D’ailleurs je retourne me coucher.

photo de Laurie Roberts

L’article du New York Times.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.