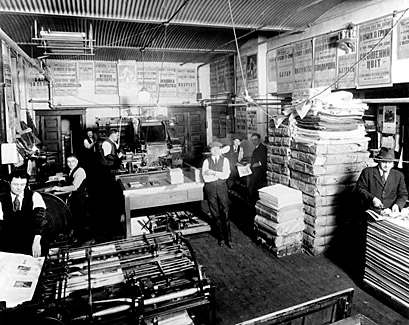

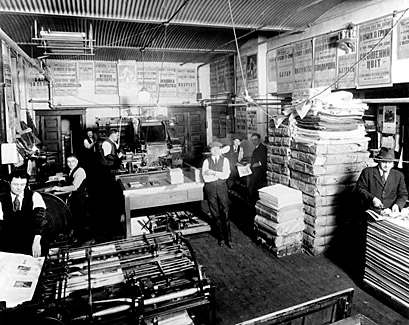

Sous presse

Branle-bas de combat dans la salle des machines, paré à plonger, fermez les écoutilles et faites tourner les rotatives : Le Bathyscaphe appareille pour une nouvelle mission d’exploration des profondeurs sous-marines. Lancement le dimanche 15 juin à 20 heures à la librairie Le Port de tête (262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal) : bouteilles de joie, abondance souriante et terrasse accorte vous attendent.

Les plongeuses et scaphandriers téméraires naviguant dans les eaux troubles du prochain Marché de la poésie de Paris (place Saint-Sulpice, 19-22 juin) pourront découvrir ce fier submersible sur les tables de L’Oie de Cravan. Les autres navigateurs s’en remettront au havre sûr de quelques bonnes librairies.

Au menu de cette deuxième équipée

Romy Ashby, Anne-Marie Beeckman, Daniel Canty, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Hélène Frédérick, Joël Gayraud, Claude Guillon, A.J. Kinik, Gabe Levine, Thurston Moore, Antoine Peuchmaurd, Pierre Peuchmaurd, Hannah Reinier, Barthélémy Schwartz et Valérie Webber

vous entretiennent

du meurtrier Daniel Rakowitz, du cinéaste Fritz Lang, des auteurs Pierre Bayard, Hélène de Billy, Joe Brainard, Jorge Luis Borges, André Breton, Cid Corman, Richard Krech, Jean-Patrick Manchette, Vitzslav Nezval, Pericle Patocchi, Georges Perec, Marina Tsvetaeva, Boris Vian, Anne Waldman et Emma Young, des éditeurs Bottle of Smoke, Green Panda Press et Shivatan Publishing, de la Chine et du Tibet, d’art et d’économie, de l’île de Santaurin, de la psychogéographie de Toronto, de villes inondées, du mystérieux Mouvement lent, de l’évolution des définitions du dictionnaire, du photographe Jan Saudek, d’une traduction anglaise de Réjean Ducharme, du masque et de son histoire, de la faune des abysses, de pornographie féministe et de bien d’autres choses encore

sans oublier le nouveau jeu casse-nénette de votre serviteur

(préparez vos aspirines)

avec des images de

Maïcke Castegnier, Geneviève Castrée, Julie Doucet, Pierrick & Tracey Hubert, Antoine Peuchmaurd, Barthélémy Schwartz et Mike Watt

Ce qu’ils lisent

28 mai

Dans le train Bruxelles-Zaventem

– Un sosie de William Hurt lit ce qui semble, au vu de la couverture, un thriller d’épouvante, Curses!

Dans l’avion Bruxelles-Montréal

– Ma voisine fait ses délices d’un rompol d’Anne Perry, Dark Assassin.

– Un autre passager lit Je suis une légende de Richard Matheson.

Montréal

29 mai

– Dans le métro, direction Côte Vertu, une dame est plongée dans À tombeau ouvert de Kathy Reichs. Entre un geek à casquette porteur du Tao-Tö King de Lao-tseu.

– Place Gérald Godin, un élégant quinquagénaire tient en main la Littérature et les Dieux de Roberto Calasso.

– Une dame arborant Vie et mort en quatre rimes d’Amos Oz traverse le chapiteau du Marché de la poésie.

31 mai

– Dans le métro, direction Côte Vertu, une jeune femme lit The Bitch de Jackie Collins.

– Le soir, sur la même ligne mais en direction opposée, un monsieur au fin sourire déguste une anthologie de Nouvelles du Canada anglais.

1er juin

– À la sortie du métro Laurier, un homme au look beatnik attend l’autobus 51 en lisant The Memory Man de Lisa Appignanesi.

3 juin

– Métro Joliette, une jeune blonde est si absorbée par The Pillars of the Earth de Ken Follet qu’elle n’en lâche pas la lecture jusqu’à la sortie de la station.

4 juin

– Au restaurant Byblos, une dame à chignon a posé un exemplaire de Trees of Delhi de Pradip Krishen pour manger son dessert du bout des lèvres tout en pianotant sur son ordinateur portable.

– On lit beaucoup au Café Expressions : Italianische Reise de Goethe, Reed’s General Ingeneering Knowledge de Leslie Jackson, Meurtres sur papier d’Alicia Gimenez Bartlett.

– Sur le quai du métro Mont-Royal, une dame à moustache accoutrée d’un genre de pyjama en tissu éponge et de sandales de plage referme un épais volume d’André Moreau, le philosophe jovialiste.

– La rame qui descend vers Berri-UQAM emporte une lectrice d’Agatha Christie et une élégante jeune femme plongée dans un roman sentimental, Ce que veut Béatrice de Patricia Rice.

5 juin

– Dans l’autobus 80 qui descend au centre-ville, une quadragénaire en tenue estivale semble enchantée par le Maître et Marguerite de Boulgakov.

À l’aéroport de Dorval

– Un exemplaire de Sex and the City de Candace Bushnell gît oublié sur la banquette d’une salle d’attente. Une dame lit un rompol de Patricia Cornwell ; un vieux monsieur, les mémoires de Nana Mouskouri, la Fille de la chauve-souris. Un jeune homme s’absorbe dans les planches d’idéogrammes d’A Guide to Remembering Japanese Characters de Kenneth G. Henshall.

Dans l’avion Montréal-Bruxelles

– Dans les moments de pause où ils ne se bécotent pas d’abondance, un couple d’amoureux lit elle le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, lui L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder. Est-ce un pronostic ?

– Un jeune homme barbu a posé la Puce à l’oreille de Claude Duneton sur sa tablette pour somnoler.

– Une dame cherche le sens de la vie dans le Meilleur de soi de Guy Corneau.

– Un jeune homme prévoyant parcourt le guide de Bruxelles de la collection Eyewitness Travel.

6 juin

Gare de Louvain

– Sur le quai n° 3, un jeune homme très poli m’emprunte un stylo pour remplir sa rail-pass, avant de reprendre la lecture de la Foire des ténèbres de Ray Bradbury.

Comme à l’accoutumée, beaucoup d’autres lecteurs ont dérobé le titre de l’ouvrage en cours à nos coups d’œil discrets. Certaines lectrices nous ont lancé un regard soupçonneux, croyant sans doute que nous lorgnions leur poitrine plutôt que le livre qu’elles tenaient en main. Il n’a pas toujours été possible de faire semblant de renouer nos lacets devant quelqu’un pour jeter un œil par en-dessous au titre de la couverture.

Constat empirique : on lit bien davantage dans les transports en commun montréalais que dans ceux de Liège et de Bruxelles. Il est vrai qu’on y est beaucoup moins occupé à tripoter des téléphones portables.

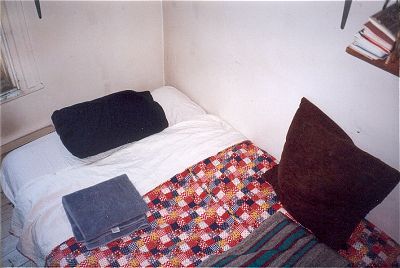

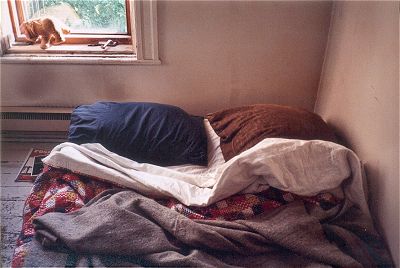

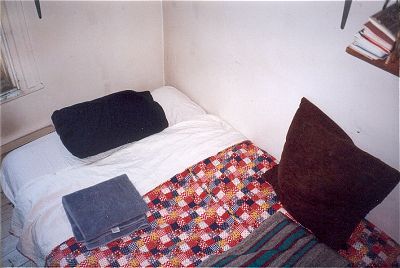

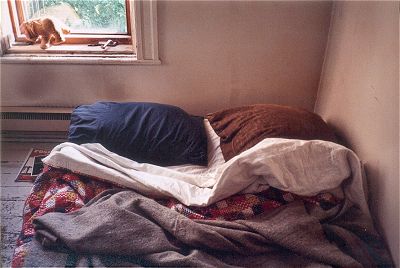

Chambres

retour rue Waverly, Montréal, mai-juin 2008

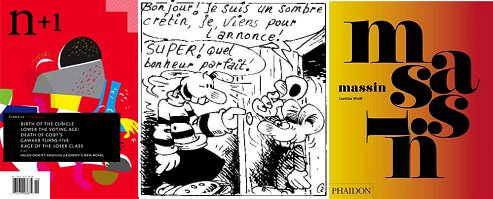

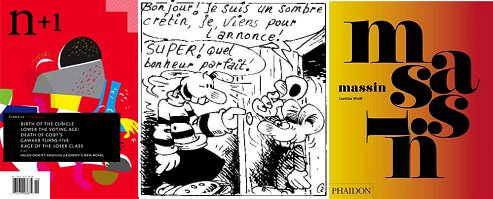

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine n + 1, le somptueux ouvrage de Laetitia Wolf sur Massin, ou Gaspation du bédéiste Charlie Schlingo, dont l’humour méchamment dingue et tordu est source d’hilarité insane (au grand effroi du chat de la maison). Celui de petit-déjeuner en fanfare au son d’Olé de John Coltrane, de Chris McGregor & les Brotherhood of Breath — B. C. aime les réveils qui décoiffent —, ou du singulier chanteur folk Michael Hurley, qui aura calmement triomphé, dès les premiers accords, de mon peu d’appétence pour ce genre de musique. Ou encore des roboratifs Rufus (Archie Shepp / John Tchicai ; Fontana, 1963) et Bill Dixon 7-tette/Archie Shepp & the New York Contemporary Five (Savoy, 1964), dont nous nous demandâmes, entre deux tasses de café matinales, par quel mystère ils ne jouissaient pas d’une renommée plus grande — avis aux amateurs, donc.

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine n + 1, le somptueux ouvrage de Laetitia Wolf sur Massin, ou Gaspation du bédéiste Charlie Schlingo, dont l’humour méchamment dingue et tordu est source d’hilarité insane (au grand effroi du chat de la maison). Celui de petit-déjeuner en fanfare au son d’Olé de John Coltrane, de Chris McGregor & les Brotherhood of Breath — B. C. aime les réveils qui décoiffent —, ou du singulier chanteur folk Michael Hurley, qui aura calmement triomphé, dès les premiers accords, de mon peu d’appétence pour ce genre de musique. Ou encore des roboratifs Rufus (Archie Shepp / John Tchicai ; Fontana, 1963) et Bill Dixon 7-tette/Archie Shepp & the New York Contemporary Five (Savoy, 1964), dont nous nous demandâmes, entre deux tasses de café matinales, par quel mystère ils ne jouissaient pas d’une renommée plus grande — avis aux amateurs, donc.

Valses pour Resnais

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale 1. Aucun autre cinéaste n’a fait preuve d’une telle curiosité ni d’un tel goût des expériences inédites dans le choix de ses compositeurs, ou dans la place assignée à la musique (l’Amour à mort). S’il lui est arrivé de s’adresser à des spécialistes du genre (Fusco, Delerue, Rózsa et, tout récemment, Mark Snow), il a plus souvent sollicité des musiciens venus d’autres horizons : de la musique contemporaine (Henze, Penderecki), du théâtre ou du musical (Sondheim, Kander, Pattison). Plusieurs de ces compositeurs ont écrit pour lui leur première — voire leur seule — partition de cinéma.

Pas de metteur en scène plus passionné de musique que Resnais ; pas de cinéaste plus musical non plus. C’est musique que les célèbres travellings envoûtants et le montage contrapuntique, les dialogues psalmodiés d’Hiroshima ou pulvérisés de Muriel, le récitatif obsédant de Marienbad, le goût des accents étrangers, les acteurs qui se mettent à chanter avec leur voix (Muriel, La vie est un roman, Pas sur la bouche) ou celle des autres (On connaît la chanson). Providence est un grand opéra fantasmatique, l’Amour à mort un opéra de chambre viennois ; Stavisky… ne fonctionne que si on le reçoit comme un musical onirique sans chorégraphies.

D’Hiroshima mon amour à Cœurs, ce Portrait musical d’Alain Resnais propose un panorama presque exhaustif de ses longs métrages (dommage qu’on n’ait pas fait une petite place à Kander, le tableau aurait été complet). Il dessine, en treize compositeurs, un paysage d’une grande variété et d’une surprenante cohérence, hanté par une certaine qualité de rêverie inquiète que résume idéalement le fox-trot lancinant de Sondheim pour Stavisky…, et dont témoigne aussi la récurrence de valses à la fois ironiques et vénéneuses. Car si la musique au cinéma, selon Resnais, a notamment pour fonction « de faire mieux sentir la construction du film », celle qu’il obtient de ses compositeurs a aussi pour vertu d’en laisser le sens ouvert, comme en suspens dans l’air — à l’image des méduses d’On connaît la chanson —, d’en épanouir et d’en prolonger la résonance en nous.

Alain Resnais, portrait musical. Universal.

Alain Resnais, portrait musical. Universal.

1. Avec ce trait de monomanie sympathique révélé par Bruno Fontaine, où se reconnaîtront les complétistes acharnés : « [Resnais] m’a aussi avoué son grand problème : ne pouvoir appréhender un compositeur que dans sa stricte intégralité. S’il commence à écouter Honegger, il lui faut acheter tout Honegger. Il a ce fonctionnement encyclopédique avec tous les sujets qui l’intéressent. »

Ce qu’ils lisent

21 mai

Liège

– dans l’autobus 4 en direction des Guillemins, un élégant trentenaire à lunettes fines et au crâne rasé lit Popisme d’Andy Wharol et Pat Hackett.

Dans le train Liège-Bruxelles

– une jeune graphiste survoltée bavarde à voix forte avec son petit ami. De son sac dépasse un volume de fantasy, De Oorlog der Bloemen, de Tad Williams.

Bruxelles

– station Gare centrale, voici deux lecteurs sérieux, un homme et une femme, assis côte à côte et plongés dans deux fort volumes. Elle surligne des phrases au marqueur jaune, lui coche certains passages au bic noir. Ils ne semblent pas se connaître.

– dans le métro, direction Simonis, une jeune femme lit la Femme dans l’… Nous ne saurons jamais dans quoi, puisque sa main cache le dernier mot du titre et qu’elle descend à la station Arts-Loi.

– boulevard du Régent, une quadragénaire tenant sous le bras Inés de mon âme d’Isabel Allende entre au Consulat de France.

Dans le train Bruxelles-Liège

– une femme lit un roman d’Agnès Desarthe.

26 mai

Dans le train Liège-Bruxelles

– une sexagénaire interrompt sa lecture de Mitsuba d’Aki Shimazaki pour bavarder avec une connaissance qui vient d’entrer dans le wagon.

Bruxelles

– dans le métro, direction Simonis, une dame est plongée dans l’Enquête sur la mort de Jésus de Victor Loupen et Alain Noël.

Dans le train Bruxelles-Liège

– un quinquagénaire à barbe poivre et sel lit le Manuscrit de la Giudecca d’Yvon Toussaint.

– il y a trois autres lectrices dans le wagon.

Éloge de l’homme invisible (ou l’art du rebond)

(photo de Popsie Randolph)

L’homme invisible en question, c’est le guitariste au fond de l’orchestre : c’est Freddie Green, qui fut quarante ans durant le pilier indéfectible du big band de Count Basie. Il faut se dévisser le cou pour l’apercevoir, assis derrière la section des saxos, son instrument posé presque à plat sur les genoux. Non seulement on ne le voit pas, mais au commencement on ne l’entend guère non plus. Sur les glorieuses faces Victor des années 1937-1939, enregistrements d’époque obligent, ses accords se fondent indistinctement dans la pulsation de ce qui fut la section rythmique de l’ère du swing — Walter Page à la contrebasse, Jo Jones aux baguettes —, unie comme un seul homme autour du piano de Basie, dont les relances et ponctuations sont aussi économes que judicieusement placées.

Freddie Green, Jo Jones, Walter Page et Count Basie (photo de Frank Driggs)

Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.

Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.

Alors, on débouche une bouteille pour fêter ça, d’autant plus que ces faces sont un pur bonheur. Comme beaucoup d’autres patrons de bigs bands, Basie avait dû dissoudre son orchestre dans les années 1940, pour raisons économiques. Le voici à la tête d’une nouvelle formation, et c’est comme une seconde jouvence, placée sous le signe du renouveau dans la continuité. On reconnaît d’emblée les riffs enchanteurs, la prédilection pour le blues, la science de l’équilibre et des contrastes (ying et yang, ténor robuste contre ténor volatil, le tandem Eddie Lockjaw Davis/Paul Quinichette prenant le relais du tandem Hershel Evans/Lester Young) ; mais ils se déploient au sein d’une masse orchestrale plus dense et plus éclatante, tonifiée par les orchestrations d’une nouvelle génération d’arrangeurs (Neal Hefti, Nat Pierce, Johnny Mandel, Thad Jones). Côté chanteurs, ni Al Hibbler ni même Joe Williams ne font oublier le merveilleux Jimmy Rushing, mais Ella Fitzgerald est l’invitée-surprise de quatre morceaux, et ces deux-là, la chanteuse et l’orchestre, étaient nés pour jammer ensemble (ils remettront ça quelques années plus tard, sur l’excellent Ella and Basie!).

Le swing n’est pas affaire de vitesse mais de jeu sur le temps et le contretemps, un art de l’élan et du rebond. Comme pour en faire la démonstration, c’est sur tempo médium plutôt que sur tempo vif que l’orchestre ici nous ravit le plus. On dirait alors une magnifique cylindrée capable de tourner sans effort à plein régime, mais dont le moteur serait tenu en réserve de puissance ; un félin prêt à bondir à tout moment, et qui bondit parfois, mais préfère autrement avancer d’un pas souple et décontracté, en libérant au passage un swing idéalement élastique et euphorisant — l’antidote de rêve aux jours de cafard.

The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.

The Complete Clef/Verve Count BASIE Fifties Studio Recordings. Coffret Mosaic de 8 CD. Remasterisation impeccable.

Hazard et Fissile

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

Fantômassienne à coup sûr, avec une touche de Maldoror, la scène foudroyante où un tentacule géant surgit de l’océan et s’empare du malheureux Pierre Réussi pour l’entraîner dans les abîmes marins. Parodico-feuilletonesques, les péripéties abracadabrantes et jonchées de cadavres, qui voient se croiser deux clowns rivaux, un magicien sardonique, un banquier suborneur de jeunes filles, un boxeur noir à l’accent alsacien (qu’il perdra un peu plus tard), divers comparses et quinze pieuvres de Guinée (qui seront dix-sept vingt pages plus loin), dont l’une, autre belle image maldororienne, flottera bientôt comme un dirigeable dans le ciel de Paris. Mais quenelliens, déjà, le ton des dialogues, les incongruités calculées, les personnages qui changent de nom en cours de route (comme dans Pierrot mon ami et les Fleurs bleues), le pirandellisme désinvolte (protagonistes conscients d’être prisonniers d’une fiction et se rebellant contre leur auteur, chose qui reparaîtra, avec beaucoup plus de finesse et de drôlerie, dans le méconnu Vol d’Icare). Reste que, passé un début prometteur, Queneau se désintéresse ouvertement de sa narration et peine à rebondir, ce qui explique sans doute qu’il ait laissé son manuscrit en plan. De sorte que cet inédit n’intéressera que les plus dédiés des queneauphiles.

Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.

Raymond QUENEAU, Hazard et Fissile. Le Dilettante, 2008, 92 p.

1. Album Queneau, Pléiade, Gallimard, 2002, p. 58.

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale

Peu de compils de BO publiées sous le nom d’un metteur en scène se justifiaient davantage que celle-ci. On sait l’importance de la musique dans la vie et dans l’œuvre de Resnais, depuis le musical et l’opérette jusqu’à la musique atonale  Alain Resnais, portrait musical. Universal.

Alain Resnais, portrait musical. Universal.

Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur.

Arrivent les séances Clef et Verve des années 1950, et le miracle de la technique opère : grâce aux progrès de la prise de son, on entend Freddie Green ! Et aussitôt tout s’éclaire, à commencer par l’admiration unanime de ses pairs pour cet homme modeste et discret : Freddie Green est bien le pivot secret de l’orchestre, son engin de propulsion, mais aussi son poumon, sa respiration. Dans les ensembles comme dans les solos, saxos et trompettes peuvent se reposer en toute confiance sur son exactitude métronomique, qui n’a cependant rien de mécanique, qui est aussi vivante que le battement d’un cœur. De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.

De Queneau, voici un texte de jeunesse inachevé, non daté, qui pourrait bien remonter à sa grande période de fantômassomanie (entre novembre 1923 et février 1928, nous apprennent les effarantes listes de lectures publiées dans ses Journaux, il avait lu cinq fois – entre mille autres choses – les trente-deux volumes de Fantômas ; ou presque : la cinquième fois, il s’arrêta au vingt-quatrième tome). Peut-être s’agit-il du roman policier entrepris fin 1928 avec Jacques Baron ? (« En fait, on a fait un roman surréaliste absolument impossible. C’est-à-dire j’ai fait, parce que Baron n’a rien foutu comme d’habitude » [1]). On laissera aux queneaulogues le soin d’élucider la question.