Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.

Paul Masson, dit Lemice-Terrieux (1849-1896), fut le plus grand mystificateur de son temps. Élève des jésuites, il fait son droit et débute dans la carrière d’avocat à Vesoul. Diverses plaidoiries retentissantes et autres tours pendables lui valent d’être muté successivement en Afrique du Nord, puis à Chandernagor, et enfin à Pondichéry où il occupe le poste de procureur de la République (1880). C’est ici que prend place un de ses premiers grands exploits, typique de sa manière. Sous le nom de Joseph de Rozario (propriétaire), il adresse au Figaro un émouvant récit de l’expulsion de Chandernagor des pères jésuites Vacquant et Bordereau, en application des décrets du 29 mars 1880 ordonnant la dissolution des congrégations religieuses. D’autres journaux conservateurs se font l’écho scandalisé de ce témoignage des aberrations commises au nom de la séparation de l’Église et de l’État. Bien qu’anticlérical, le gouvernement français, déjà ébranlé par l’exécution de ces décrets dans la métropole, se sent tenu d’ordonner une enquête. Elle est, naturellement, confiée sur place à Paul Masson lui-même. Ce dernier s’acquitte de sa tâche avec un zèle considérable. Il parcourt le pays en tous sens aux frais de l’État, avant d’envoyer à Paris un rapport d’où il ressort que le Figaro a certainement été victime d’un farceur — puisqu’il appert qu’il n’y a jamais eu de jésuites dans les Indes françaises.

De retour en France après un nouveau détour par l’Afrique du Nord, Lemice-Terrieux passe à la vitesse supérieure. 1891 sera sa grande année. Tantôt il se déguise en maître d’hôtel et se poste à l’entrée d’un grand bal en annonçant à tous les arrivants que le gala est annulé. Tantôt il inonde le Tout-Paris de cartons d’invitation à une brillante soirée chez une victime non prévenue. À d’autres, il fait livrer des pianos à queue et autres meubles encombrants. Par voie de presse il fait anonymement annoncer que le riche Cernuschi met 100 000 francs à la disposition des grévistes de la Compagnie des omnibus pour les soutenir dans leur juste cause. Lui-même promet 30 000 francs de sa poche à la Société des Beaux-Arts pour l’encouragement des jeunes artistes — puis dément aussitôt en protestant vertueusement contre le mauvais plaisant qui a répandu ce canular. Il y en aura comme ça par dizaines. Dans Le XIXe siècle, Henry Fouquier s’épate : « Ce qui m’étonne par-dessus tout, c’est qu’il se trouve des gens pour avoir le temps de combiner ces farces, de les préparer, de les exécuter. Commander des lettres, les mettre dans des enveloppes, les envoyer, faire des adresses, voilà bien des affaires et je sais que, pour ma part, quand une obligation sociale, — le jour de l’an, par exemple, — me contraint à une semblable besogne, j’en suis excédé. Il faut donc qu’il y ait dans la mystification une bien grande joie, pour qu’on puisse y donner de tels soins et y perdre son temps ? » Il faut croire que si.

Toujours en 1891, Masson publie un faux célèbre, les Réflexions et pensées du général Boulanger, extraites de ses papiers et de sa correspondance intime. Deux ans plus tard, il récidive en faisant paraître un prétendu Carnet de jeunesse du prince de Bismarck. Selon Colette, cet opuscule faillit être cause de guerre entre la France et l’Allemagne. « Un peu plus tôt, un peu plus tard… », répond pour sa défense le fauteur de troubles.

1894 le voit poser sa candidature à l’Académie française en même temps qu’au poste de bourreau de la République. En avril, les journaux annoncent qu’il prononcera une conférence sur La fumisterie et les fumistes depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Le public se presse nombreux (on va bien rigoler) mais légèrement méfiant (que nous prépare-t-il ?). Beaucoup refusent de confier leur manteau au vestiaire (on ne sait jamais), certains redoutent que Masson ne se présente tout simplement pas, vous allez voir qu’il nous a posé un lapin. Mais non : à l’heure dite survient le conférencier, qui se lance dans un exposé extraordinairement technique, et d’un majuscule ennui, sur la fumisterie industrielle et tous les modes historiques de chauffage à travers les âges, en recommandant pour finir les poêles et tuyaux de cheminée d’une maison anglaise dont il est devenu pour la circonstance le représentant exclusif en France. Une stupéfaction navrée envahit peu à peu les visages et les bancs, un à un, se vident — tandis que l’orateur, imperturbable, poursuit son discours monotone. Henri Mazel donne un compte rendu détaillé de la soirée dans l’Ermitage d’avril 1894. Mais en novembre, le Voltaire affirme qu’elle n’a jamais eu lieu. Qui faut-il croire ? Tout le génie de Masson est là, dans cette manière de susciter quasi naturellement le doute sur les méfaits qui s’attachent à sa légende. « On m’a prêté, confie-t-il à Adolphe Brisson, beaucoup de facéties dont je ne suis pas coupable […]. J’en ai désavoué la paternité ; on n’a pas ajouté foi à mon démenti… Vous-même, en ce moment, vous ne savez pas au juste si je vous trompe ou si je suis sincère. Et votre perplexité me rend heureux. »

Deux ans plus tard, il lance une grande enquête sur les bruits dans l’amour, en promettant l’anonymat aux répondants : « Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître dans le plus bref délai quelles sont les phrases, interjections ou onomatopées qui vous échappent le plus habituellement aux heures d’extase. »

Mais voici ma préférée. Elle est rapportée par Colette dans Mes apprentissages. Masson travaille alors à la Bibliothèque Nationale. Durant les vacances de l’été 1894 qu’il passe à Belle-Île avec Willy et ladite Colette, celle-ci le voit parfois s’installer sur un rocher et sortir de sa poche un paquet de fiches vierges qu’il entreprend de remplir. Que mijote-t-il donc ?

— Je travaille. Je travaille de mon métier. Je suis attaché au catalogue de la Nationale. Je relève des titres.

J’étais assez crédule, et je m’ébahis d’admiration :

— Oh !… Tu peux faire ça de mémoire ?

Il pointa vers moi sa petite barbiche d’horloger :

— De mémoire ? Où serait le mérite ? Je fais mieux. J’ai constaté que la Nationale est pauvre en ouvrages latins et italiens du XVe siècle. De même en manuscrits allemands. De même en autographes intimes de souverains, et bien d’autres petites lacunes… En attendant que la chance et l’érudition les comblent, j’inscris les titres d’œuvres extrêmement intéressantes — qui auraient dû être écrites… Qu’au moins les titres sauvent le prestige du catalogue, du Khatalogue…

— Mais, dis-je avec naïveté, puisque les livres n’existent pas ?

— Ah ! dit-il avec un geste frivole, je ne peux pas tout faire.

Question : combien de ces fiches ont-elles franchi l’étape de la numérisation, et figurent encore au catalogue de la Bibliothèque nationale de France ?

***

Sources : Encyclopédie des farces et attrapes, sous la direction de Noël Arnaud et François Caradec (Pauvert, 1964). La Farce et le Sacré, de François Caradec (Casterman, 1977).

Ajoutons que Lemice-Terrieux collabora aussi à L’Intermédiaire des chercheurs et curieux durant près de vingt ans : combien d’érudits candides a-t-il aiguillé sur des fausses pistes ? On le soupçonne encore d’avoir semé quelques notices de son cru dans le Grand Larousse encyclopédique.

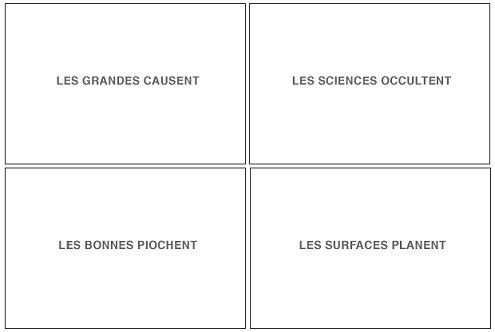

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

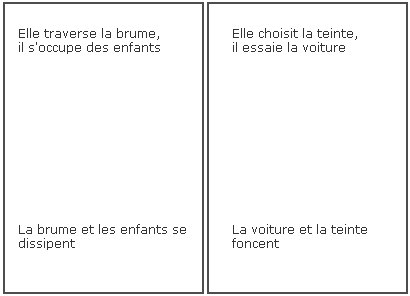

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée – à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating – synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité – semble avoir été inventé.

Depuis le surgissement du Vandermark 5 il y a une douzaine d’années, aucun groupe de jazz n’avait fait irruption de manière aussi intempestive et jubilatoire que Mostly Other People Do the Killing. Peter Evans (tp), Jon Iribagon (sa), Moppa Elliot (cb) et Kevin Shea (bt) ont manifestement beaucoup écouté, beaucoup étudié. Mais tandis que ce poids des œuvres passées écrase tant de musiciens de leur génération au tempérament moins robuste, eux semblent y puiser la ressource d’un élan vital, d’une spontanéité sans cesse réinventée – à l’opposé du revivalisme scolaire ou du collage de citations postmoderne qui concourent trop souvent à faire du jazz contemporain une musique de répertoire ou pis, un catalogue à « sampler ». Les thèmes accrocheurs, la joyeuse collision des genres propulsée par un swing indéfectible, les changements de rythme à vue, les traits d’humour parodique, les accalmies et les reprises au quart de tour, les bifurcations soudaines et les accidents de parcours y sont emportés par une énergie tour à tour débordante et parfaitement canalisée. Ajoutons-y un plaisir de jouer contagieux qui tend à déserter la scène du jazz, quelle que soit la chapelle dont il se réclame, et pour lequel le mot exhilarating – synonyme comme chacun sait de grisant, vivifiant, euphorique, mais où une oreille francophone se plaît en outre à célébrer les noces de l’exaltation et de l’hilarité – semble avoir été inventé.