Télescopages

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Chaque début d’épisode vous jette au milieu du jeu de quilles et ne vous lâche plus, il faut se retenir pour ne pas visionner les six heures à la file ; c’est donc un suspense prenant, comme on dit. Mais ce qui rend la série réellement captivante, c’est la manière dont elle donne à voir la quête, le troc, le recoupement et la circulation de l’information, le jeu de donnant-donnant entre les médias, la police et le pouvoir, les télescopages entre carrière professionnelle, image publique et vie privée, le dévoilement progressif de la vérité, arrachée morceau par morceau, de demi-mensonges en aveux différés, de manière aussi magistrale que chez Le Carré. C’est dense, tendu, superbement écrit, avec des dialogues au rasoir et des acteurs formidables : John Simm, David Morissey, Polly Walker, Bill Nighy (absolument réjouissant dans la peau du rédac-chef du Herald, vieux renard caustique et vachard), Kelly MacDonald, dont le sourire et l’accent écossais ont de quoi faire chavirer… mais on pourrait citer tous les seconds et troisièmes couteaux, tant ils parviennent — c’est le grand secret des comédiens anglais — à donner un poids immédiat d’existence aux personnages les plus épisodiques, depuis le flic d’Edimbourg jusqu’au portier d’hôtel.

À la trame serrée répond un filmage nerveux, caméra à l’épaule, qui ne donne cependant pas le sentiment de surjouer l’urgence. De même, l’engrenage de l’intrigue n’a rien de mécanique, de prémâché par le scénario (au risque d’ailleurs de laisser quelques trous quand on recolle après coup les morceaux), mais paraît découler naturellement de l’interaction entre des personnages aussi crédibles qu’ambivalents, dont la plupart pourraient être vos voisins de palier.

À l’intoxiqué consentant de séries américaines, State of Play apporte enfin (ou d’abord) l’attrait de sa « britannicité ». Sur le papier, les ingrédients ne diffèrent guère de ceux d’un thriller hollywoodien à base de complot. À l’écran, l’appréhension des corps et du décor, l’approche antisentimentale des relations humaines (amoureuses, sexuelles…), le grain de l’image, le timbre des voix et le mélange des accents donnent à la représentation une tout autre texture, autrement incarnée.

Aux dernières nouvelles, Paul Abbott a abandonné le projet d’écrire une deuxième saison et les Américains préparent pour le cinéma un remake transplanté aux États-Unis avec — misère — Brad Pitt. Quant à David Yates, il a été appelé à la barre du cinquième Harry Potter — espérons pour lui et pour nous que ce ne sera qu’un intermède.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

Tina May

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Penser / Classer

Il y a un vertige taxonomique. Je l’éprouve chaque fois que mes yeux tombent sur un indice de la Classification Décimale Universelle (C.D.U.). Par quelles successions de miracles en est-on venu, pratiquement dans le monde entier, à convenir que :

668.184.2.099

désignerait la finition du savon de toilette et

629.1.018-465

les avertisseurs pour véhicules sanitaires, cependant que :

621.3.027.23

621.346.382

616-24-002.5-084

796.54

913.15

désignaient respectivement : les tensions ne dépassant pas 50 volts, le commerce extérieur des moteurs Diesel, la prophylaxie de la tuberculose, le camping et la géographie ancienne de la Chine et du Japon !

Georges Perec, Penser / Classer.

Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu ici.

Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu ici.

Françoise LEVIE, l’Homme qui voulait classer le monde. Les Impressions nouvelles, 2006, 352 p.

Françoise LEVIE, l’Homme qui voulait classer le monde. Les Impressions nouvelles, 2006, 352 p.

La part du jeu

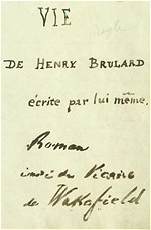

Il n’est pas une des seules œuvres romanesques de Stendhal qui ne soit née d’un écrit. Armance d’un roman de Mme de Duras, le Rouge et le Noir de comptes rendus de procès, les Chroniques italiennes et la Chartreuse de Parme de manuscrits italiens anciens [+ Lucien Leuwen du manuscrit de son amie Mme Gaulthier, le Lieutenant.] Qui lit son Journal est frappé par la permanence d’un trait : la connaissance d’une œuvre inspire aussitôt à Stendhal l’envie de la « refaire », qu’il s’agisse d’une lecture ou d’une pièce de théâtre.

Anne-Marie Meininger [1]

Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni.

Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni.

Il est un autre point de contact pourtant, et c’est leur goût commun des cryptogrammes. Sans doute obéit-il, chez l’un et l’autre, à des motifs très différents. Chez Stendhal, le recours à un langage crypté répond d’abord, comme chez Samuel Pepys, à une volonté de dissimuler ses écrits intimes à des yeux indiscrets ; mais il y entre aussi une part de jeu enfantin, dont témoigne par ailleurs sa passion des pseudonymes – révélatrice d’une sorte de partie de cache-cache engagée non sans humour avec soi-même et les autres [2].

Au bout du compte, le lien secret entre Perec et Stendhal est peut-être à chercher là, dans cette part du jeu qu’implique la quête et la construction de sa propre identité – et qui les conduit l’un et l’autre à inscrire en les masquant des éléments autobiographiques dans leur oeuvre.

***

1. « Lucien Leuwen et le marginaliste », in COLL., le Plus Méconnu des romans de Stendhal, Lucien Leuwen. CDU/SEDES, 1983.

2. Parmi ces pseudos de fantaisie, Pascal Pia énumère : MM. Bombet, Cornichon, Rowe, Pardessus, de La Palice-Xaintrailles aîné, barons Patault, Chagrin, Martin et Taquin, Horace Smith, William Crocodile, Onuphro Lani, Arrigo Beyle et Domenico Vismara, ingénieur à Novare (Romanciers, poètes et essayistes du XIXe siècle. Paris, Denoël, 1971, p. 176).

Tea Time

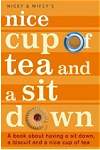

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Humour pince-sans-rire, démonstrations par l’absurde et regard en coin sur les absurdités de la vie en société font le sel de ce livre dont le commonsense très middle class bascule à tout moment dans le pur nonsense lewiscarrollien. Mais l’on saura surtout gré à Mr et Mrs Payne de plaider entre les lignes pour un art de vivre digne du droit à la paresse de Paul Lafargue : en ces temps de productivisme effréné, suggèrent-ils, il faut savoir saisir tous les prétextes pour faire une pause, s’asseoir et relaxer en savourant une nice cup of tea, accompagnée comme il se doit de ses biscuits préférés.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

Henri-Jean Martin

Le Monde m’apprend la mort, à 82 ans, d’Henri-Jean Martin, grand historien du livre et de l’édition, domaine de recherche dont il fut le pionnier avec son maître Lucien Febvre (ils ont écrit ensemble l’Apparition du livre, ouvrage fondamental sur le sujet, paru en 1958).

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

Partant de là, Martin n’a eu de cesse d’élargir le champ de ses interrogations, en reliant l’histoire du livre à celle des pratiques culturelles, économiques et sociales. Il s’est notamment intéressé à la question de la « mise en texte » : soit comment la présentation matérielle du texte et l’évolution de ses supports (depuis les rouleaux manuscrits jusqu’à l’écran d’ordinateur) influent à chaque époque sur les manières de lire, les cadres mentaux et la construction des savoirs, mais aussi sur l’organisation sociale et la répartition des pouvoirs. De là, il envisageait d’étudier rien de moins que l’histoire de la communication humaine, travail de longue haleine qu’il semble avoir eu le temps de mener à bien avant de disparaître.

On trouvera également dans ces entretiens de nombreux aperçus, relevés parfois d’anecdotes croquignolettes, sur l’enseignement et la recherche, le mandarinat du monde universitaire, le fonctionnement interne des bibliothèques et leurs rapports parfois conflictuels avec les administrations dont elles relèvent.

Les propos de Martin sont denses mais toujours clairs et non dénués d’humour ni de provocation tranquille – tandis que ses interviouveurs n’évitent pas toujours le péché mignon de pédantisme.

Henri-Jean MARTIN, les Métamorphoses du livre. Entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian Jacob. Albin Michel, Itinéraires du savoir, 2004, 297 p.

Henri-Jean MARTIN, les Métamorphoses du livre. Entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian Jacob. Albin Michel, Itinéraires du savoir, 2004, 297 p.

Addendum (11/02) : quelques liens vers d’autres articles consacrés à H.-J. Martin ici.

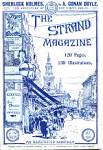

Un aveu déguisé

J’avais d’abord pensé que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait le dernier récit consacré aux exploits de Sherlock Holmes. Cette résolution ne m’avait pas été inspirée par un manque de matériel : je possède en effet des notes sur plusieurs centaines d’affaires auxquelles je n’ai jamais fait allusion. Je ne l’avais pas prise non plus parce que j’aurais noté de la part du public un affaiblissement de l’intérêt qu’il avait accordé à la singulière personnalité et aux méthodes extraordinaires de cet homme remarquable. Mais M. Holmes manifestait de la répugnance à l’égard d’une publication prolongée de ses expériences. Tant qu’il exerçait, la publicité faite autour de ses succès revêtait pour lui une valeur pratique. Depuis qu’il s’est définitivement retiré, et qu’il se consacre à la science et à l’apiculture, il a pris sa renommée en grippe, et il m’a sommé de ne pas contrarier son désir de silence. Il a fallu que je lui représente que la Deuxième Tache ne serait éditée que lorsque les temps seraient propices, et que je lui démontre à quel point la plus importante affaire internationale qu’il ait jamais prise en main serait une conclusion appropriée à cette longue suite d’épisodes. J’ai réussi à arracher son consentement, sous réserve des précautions habituelles.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Et de quoi parle-t-il ? Sachant ses nombreux et vains efforts pour se débarrasser de son encombrant personnage (d’abord en le précipitant dans les chutes du Reichenbach ; ensuite, ayant été contraint de le ressusciter sous la pression du public, en le poussant à la retraite anticipée), il est difficile de ne pas lire dans ces lignes un aveu. Et un aveu déguisé de la plus savoureuse manière : en prêtant à Holmes en personne – comme pour leur donner plus de poids – l’aversion que lui inspire la «publication prolongée de ses expériences» et le souhait comminatoire de voir son biographe y mettre un terme. Ironie suprême, mais ruse à double tranchant, en ce qu’elle renforce le mythe holmésien au moment même où l’auteur entend lui signifier son congé [1].

Doyle, comme on sait, était exaspéré par la renommée excessive du détective de Baker Street, dont il jugeait qu’elle portait ombrage au reste de son œuvre (le reste, c’est-à-dire les romans historiques, les seuls à ses yeux qui méritaient de survivre et qui sont à présent bien oubliés). Cas classique du créateur dévoré par sa créature, de l’écrivain qui se méprend sur le verdict de la postérité. Oui. Mais il est peu d’exemples d’un auteur à ce point excédé par la célébrité d’un de ses personnages qu’il ne peut s’empêcher d’en faire état dans la fiction même dont celui-ci est le héros ; et par un tel jeu de cache-cache encore, puisque résumons-nous Watson/Doyle affirme à mots couverts son intention de mettre un point final aux aventures de Sherlock Holmes en imputant ce désir à Holmes lui-même, qui est donc un peu Doyle lui aussi, et j’espère que vous suivez toujours. Aussi bien il est tentant de lire ce passage comme un message secret adressé par l’auteur à ses lecteurs, qu’il les inviterait – armés de la même perspicacité que Holmes perçant à jour le code des Hommes dansants – à décrypter comme suit :

J’avais espéré que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait l’ultime récit dédié aux exploits de ce fâcheux personnage qui m’empêche de me consacrer à mes romans sérieux, seuls dignes de ma vocation littéraire ; mon éditeur a réussi à m’en arracher encore un qui fasse une conclusion plus appropriée à cette longue suite d’épisodes, sous réserve que cette fois ce sera bien le dernier. Cette résolution ne m’est pas dictée par un manque d’inspiration : je pourrais, si telle était ma volonté, en écrire plusieurs centaines d’autres ! Je ne la prends pas non plus en raison de l’affaiblissement de la ferveur du public (hélas, ces sots en redemandent encore). Mais je ne peux plus dissimuler la répugnance que m’inspire la production prolongée de cette littérature alimentaire. Longtemps la publicité faite autour des aventures de Holmes revêtit pour moi une valeur pratique : leur succès foudroyant me permit d’abandonner la médecine pour me consacrer entièrement à mon œuvre. Mais à présent j’ai pris sa renommée en grippe, et puisque j’ai eu la bonne idée d’envoyer ce satané détective élever des abeilles dans une ferme du Sussex (grand bien lui fasse), je vous somme de ne plus contrarier mon désir de passer à autre chose.

Vœu pieux, bien entendu : tel le matou de la chanson, Holmes revient toujours le jour suivant… et Doyle lui prêtera encore vie dans un roman et dix-neuf nouvelles.

***

1. Le mythe en question tire précisément une part de sa puissance de divers procédés narratifs destinés à accréditer l’existence réelle de Holmes – petit jeu par lequel Doyle noue une connivence très forte avec son lecteur (et qui réussit à l’époque au-delà de toute espérance ainsi qu’en témoigna l’afflux de courrier à l’adresse fictive de Baker Street réclamant le secours du grand détective). Jeu que les exégètes holmésiens, regroupés en diverses sociétés à travers le monde, perpétuent avec le plus grand sérieux mystificateur, en considérant les récits où apparaît Holmes (le fameux « Canon ») comme historiquement avérés, et véritablement de la main du docteur Watson (dont Conan Doyle n’aurait été que l’agent littéraire).

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr ! Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu

Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu  Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni.

Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni. Si seul un Anglais tel que

Si seul un Anglais tel que

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques). J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons. Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.