La bonne dose

Jake, qui est à la fois plus sportif et plus hédoniste que moi, m’a appris ce qu’on dit au sujet des martinis : « Un, c’est parfait. Deux, c’est trop. Et trois, ce n’est pas assez. »

Julian Barnes, Pulsations.

Traduction de Jean-Pierre Aoustin.

Mercure de France, 2011.

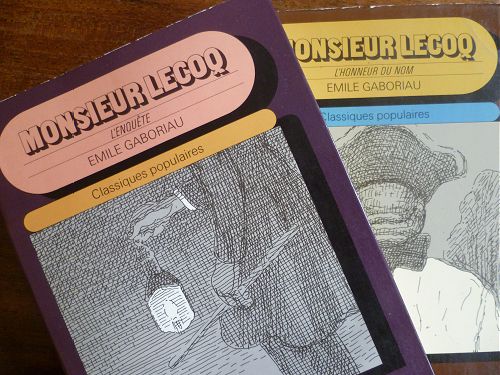

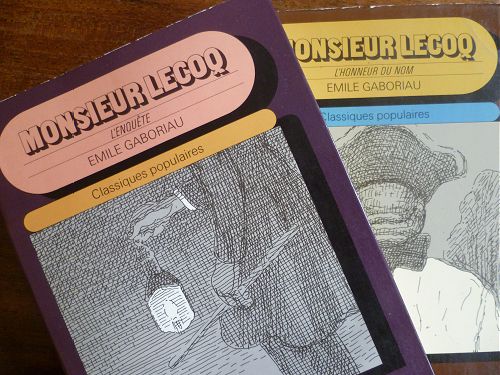

Monsieur Lecoq (2)

Ci-dessous, on jurerait voir Sherlock Holmes en action. Mais non : c’est le jeune Lecoq sur le terrain de sa première enquête, source d’inspiration certaine de Conan Doyle. À Gaboriau, Doyle n’empruntera pas seulement certains traits de son héros (méthodes d’investigation, capacités d’induction hors du commun, goût du travestissement) mais aussi la construction de son roman : une enquête contemporaine suivie d’un long, très long flash-back qui éclaire les dessous de l’affaire, puis retour au présent pour la résolution finale. Telle est la structure narrative de Monsieur Lecoq, qui enchâsse un grand roman historique dans un roman policier ; telle sera celle d’Une étude en rouge, du Signe des quatre et de la Vallée de la peur. (Seul le Chien des Baskerville ne recourt pas à cette construction déséquilibrée ; c’est aussi, de loin, le meilleur des romans holmesiens de Doyle.)

Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu.

Moins inquiet, moins remuant, moins agile, est le limier qui quête.

Il allait, venait, tournait, s’écartait, revenait encore, courant ou s’arrêtant sans raison apparente ; il palpait, il scrutait, il interrogeait tout : le terrain, les bois, les pierres et jusqu’aux plus menus objets; tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de terre que son haleine devait faire fondre la neige.

Il avait tiré un mètre de sa poche, et il s’en servait avec une prestesse d’arpenteur, il mesurait, mesurait, mesurait…

Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme ceux d’un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d’exclamations de dépit ou de plaisir.

Enfin, après un quart d’heure de cet étrange exercice, il revint près du père Absinthe, posa sa lanterne sur le madrier, s’essuya les mains à son mouchoir et dit :

— Maintenant, je sais tout.

— Oh !… c’est peut-être beaucoup.

— Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à cet épisode du drame qui là-bas, chez la veuve Chupin, s’est dénoué dans le sang. Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit, non seulement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrètes pensées, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées, elles palpitent, elles parlent, elles accusent !…

À part soi, le vieil agent de la sûreté se disait :

— Certainement, ce garçon est intelligent ; il a des moyens, c’est incontestable, seulement il est toqué.

— Voici donc, poursuivait Lecoq, la scène que j’ai lue. Pendant que le meurtrier se rendait à la Poivrière, avec les deux femmes, son compagnon, je l’appellerai son complice, venait l’attendre ici. C’est un homme d’un certain âge, de haute taille, — il a au moins un mètre quatre-vingts,— coiffé d’une casquette molle, vêtu d’un paletot marron de drap moutonneux, marié très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite…

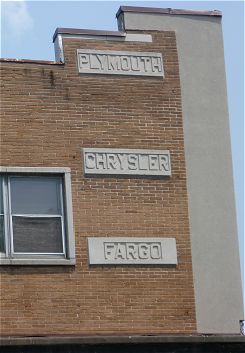

Monsieur Lecoq (1)

Émile Gaboriau, c’est une mention dans l’histoire littéraire au titre de pionnier du roman policier. Ouvrant Monsieur Lecoq (1869), on craint de tomber sur une curiosité archéologique quelque peu poussiéreuse. Eh bien, pas du tout. Dès les premières pages, on est épaté par le talent narratif du bonhomme, le relief des personnages, et l’on s’étonne que Gaboriau ne jouisse pas d’une réputation égale à celle du meilleur Féval (celui des Mystères de Londres). Monsieur Lecoq, à l’instar de l’admirable Pierre de lune de Wilkie Collins, prouve que les œuvres fondatrices d’un genre ne sont pas forcément des brouillons tâtonnants mais que, comme disait l’autre, « ce qui est grand a commencé grand ».

Gaboriau se situe à la croisée des chemins : c’est le chaînon manquant entre Edgar Poe et Conan Doyle (cf. billet suivant) ; le trait d’union entre Eugène Sue et Balzac d’une part, Maurice Leblanc et Gaston Leroux d’autre part. Dans Monsieur Lecoq se croisent ainsi des rebondissements feuilletonesques aux accents de mélodrame populaire (c’est l’héritage de Sue), une physiologie de la rue parisienne, un tableau de société embrassant toutes ses strates, depuis les bouges infâmes des barrières jusqu’aux beaux quartiers du faubourg Saint-Germain (c’est l’héritage de Balzac). Et ces éléments sont refondus dans une forme nouvelle qui est celle du roman policier, anticipant même le roman procédural à la Ed McBain. Au fil de l’enquête menée par l’intrépide Lecoq, le livre se révèle en effet un document passionnant sur les méthodes policières au XIXe siècle, Gaboriau faisant montre d’une fibre quasi pédagogique pour initier ses lecteurs aux méthodes de la médecine légale, aux pouvoirs du juge d’instruction, aux techniques d’interrogatoire, au fonctionnement du Dépôt et de la morgue, au transfert des détenus dans le panier à salade.

Ajoutons qu’avec Lecoq, Gaboriau a forgé l’archétype du fin limier – plus incarné, moins froidement logicien que le Dupin de Poe, lequel est plus une idée en action qu’un personnage de chair et de sang. À ce titre, tous les auteurs qui l’ont suivi depuis un siècle et demi lui doivent quelque chose. Parmi les attributs secondaires que lui ont empruntés ses successeurs, on signalera la présence presque poétique d’un axiome qui revient comme un refrain et dicte au héros sa règle de conduite. Celui de Lecoq est : « En matière d’information, se défier surtout de la vraisemblance. Commencer toujours par croire ce qui paraît incroyable. » Celui de Sherlock Holmes sera : « Une fois éliminé l’impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité » ; et celui de Rouletabille : « Il s’agit de prendre la raison par le bon bout. »

En vitesse

Morand a, dans les années 1920, cristallisé le mythe moderne de la vitesse. Vitesse des moyens de transport, qui met la Sicile aux portes de Paris. Vitesse des communications. Vitesse des transactions boursières. Mondialisation, déjà, de la finance. Vitesse du libertinage : collection d’aventures brèves dont Lewis consigne le souvenir dans un petit carnet, sous forme de fiches signalétiques.

Trois vitesses, trois mondes se heurtent dans Lewis et Irène : une aristocratie exténuée ; les vieilles banques héréditaires manœuvrant avec une opacité redoutable dans le secret des conseils de famille ; la jeune génération qui pratique la finance comme un jeu avec un mélange de hardiesse sans scrupules et de désinvolture. Le roman date de 1924. Impossible à la lecture de ne pas songer au film l’Argent, son contemporain (1928), où Marcel L’Herbier mettait pareillement en scène les voyages en avion, la circulation instantanée de l’information, l’ivresse des spéculations relancées à coups de téléphone, la frénésie de la Bourse. (Une coïncidence : Morand et L’Herbier sont nés la même année, en 1888.)

La vitesse, c’est aussi celle de l’écriture, dont Morand maîtrise d’une main ferme les variations, les accélérés et les ralentis. Ralenti, par exemple, lors de l’arrivée de Lewis en Sicile, où la vie s’écoule à un autre rythme, comme hors du temps, où il fera la rencontre fatale d’Irène, dont la première apparition en naïade est inoubliable. Pascal Pia parlait d’un style « rapide et miroitant ». Tout est dit dans la collision de ces deux adjectifs. La prose nerveuse et surveillée de Morand est constamment électrisée par un sens peu commun de l’image, qui la garde de la sécheresse. C’est l’un de ces rares écrivains dont les descriptions n’ennuient pas, parce qu’il saisit d’instinct le mouvement d’un paysage.

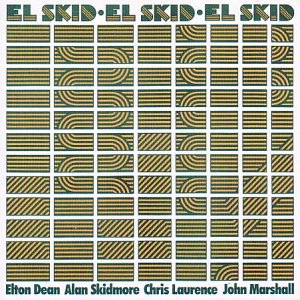

Dimanche en jazz

Free-bop anglais des années 1970 par un quartet où figurent deux ex de Soft Machine — histoire de rappeler combien, en ces grandes années du jazz britannique, étaient poreuses les frontières entre fusion, rock progressif et impro pure et dure. Je n’avais pas écouté ce disque depuis des lustres et c’est encore meilleur que dans mon souvenir. Sur quatre thèmes dont les meilleurs sont les deux premiers, Elton Dean (alto et saxello, qui est un petit saxophone soprano) et Alan Skidmore (ténor coltranisant) se lancent dans une blowing session énergique et sans apprêts, propulsés par une rythmique époustouflante (Chris Laurence et John Marshall). La prise de son très sèche donne l’impression que les gars ont enregistré dans leur sous-sol ou leur garage. Ça dépote, c’est parfait.

À écouter en priorité sur Tutube, Dr. Les Mosses, dont la grille harmonique est vraisemblablement dérivée d’Impressions de Coltrane.

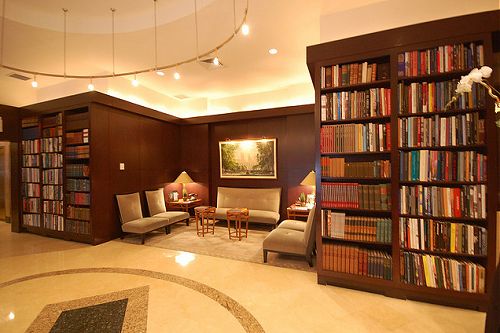

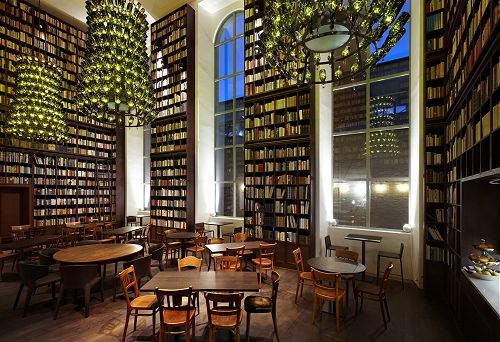

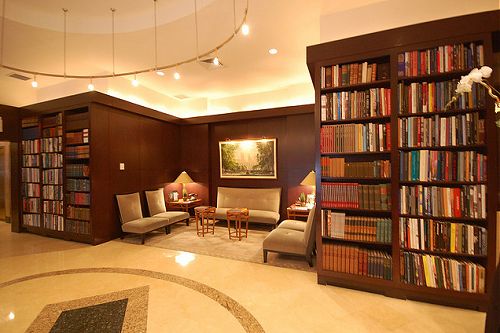

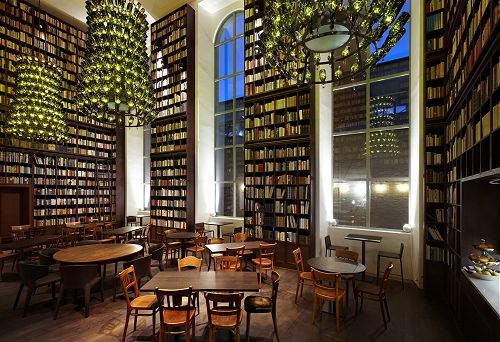

Hôtel-bibliothèque

Le Library Hotel de New York, situé sur Madison Avenue, aurait pu être imaginé par Georges Perec ou Vincent Puente. Non seulement il s’honore de posséder une collection de plus de six mille livres et une salle de lecture ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; mais il est ordonné suivant la classification décimale de Dewey. Chacun des dix étages de chambres est consacré à l’une des dix principales catégories de la CDD et chacune des soixante chambres est dédiée à un sujet particulier de cette catégorie. Suivant l’humeur, et à condition de pouvoir y mettre le prix, le voyageur pourra dormir environné de livres traitant d’architecture, de zoologie ou de langues orientales. Les couples coquins opteront pour la chambre 800.001, dévolue à la littérature érotique.