La poésie ce matin (19)

Car, à cet instant, tu le pressens,

La réalité n’est pas achevée,

Pas encore construite, et demande à l’être comme l’est

Un fruit ouvert, dont on peut goûter la saveur, connaître

Le plaisir ; au fond, tout n’attend de toi

Qu’une seule chose : que tu lui livres en toi

Ce passage charnel

Vers sa plus intime légèreté, son être musical ;

Ligne après ligne, tu t’achemines

Vers ce nouage lumineux

Qui fait de ton corps autre chose qu’un corps :

Une sorte de tranchée vive dans le silence des pierres,

Un jardin où rien ne prend racine mais où éclot

La fleur du moindre souffle ;

Tu laisseras, bien sûr, à la lumière le soin du dernier mot,

Et à l’amour celui d’ouvrir les vannes de la nuit.

Christian Monginot, le Miroir des solitudes.

L’Herbe qui tremble, 2014.

La poésie ce matin (18)

LA CHAISE

Non

il n’y a pas d’ascenseur

pour aller

rejoindre l’avion

juste une chaise

au milieu

du jardin

Natalie Thibault, Comme un papillon

avec une aiguille dans le cœur. L’Oie de Cravan, 2014.

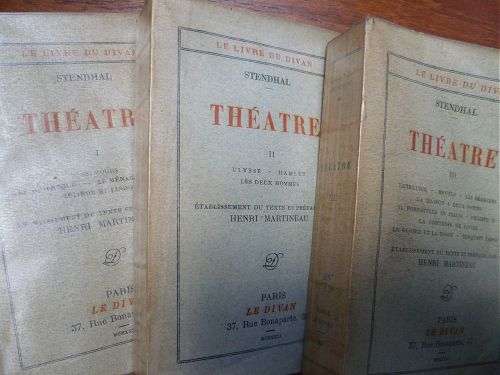

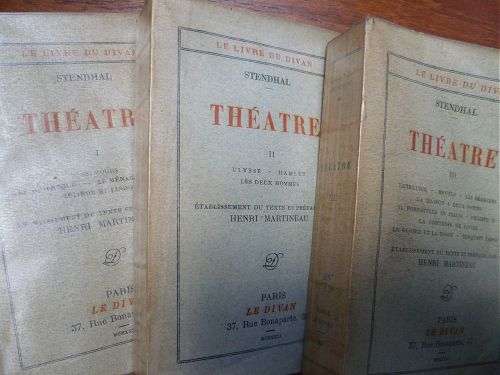

Stendhal, rêves de théâtre

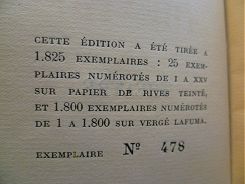

Trouvés à la brocante à un euro pièce, ces trois petits volumes de Théâtre — procurés au Divan en 1931 par Henri Martineau — sont une rareté pour complétiste acharné. Ils constituent aussi un document précieux sur les années de formation de Stendhal, qui vous donne l’impression d’entrer par la petite porte dans l’atelier du créateur. (Plutôt que l’atelier, on devrait dire : la salle des machines. Ça turbine à plein régime là-dedans.)

De dix-huit à trente ans, Stendhal se rêva une grande carrière dramatique en nourrissant l’ambition de devenir rien de moins que le nouveau Molière. Son journal nous le montre fréquentant assidument les théâtres, commentant de manière acérée les pièces auxquelles il assiste, étudiant plume à la main les grands maîtres du genre, ébauchant des canevas, réfléchissant sans cesse aux ressorts de la dramaturgie, avec un intérêt tout particulier pour la construction du personnage et la comédie de caractères.

Aucun de ces projets ne fut mené à terme. Aussi bien, ce qu’avait réuni dans ces trois volumes l’infatigable Martineau, c’est, outre un certain nombre de pièces inachevées, une masse colossale de travaux préparatoires : fragments de scènes, plans, ébauches, scénarios et réflexions sur l’art dramatique. On peut sourire de ces rêves illusoires de grandeur, des kilos de papier noircis durant tant d’années par ce noteur compulsif — qui couvrait de pattes de mouches ses cahiers, les marges de ses livres en cours de lecture, et jusqu’à ses bretelles. Mais Stendhal n’est pas le premier auteur à s’être d’abord mépris sur la vraie nature de ses dons. Et ce ne furent pas des années perdues. Sans le savoir, il était en train de forger ses outils de futur romancier. Et l’on voit bien ce qui, de ce savoir-faire théâtral même non payé de résultats, est passé dans ses romans : le sens de la scène frappante, des retournements rapides de situations, de l’interaction dynamique entre les personnages, le souci de peindre toujours les personnages en mouvement, la psychologie en action, qui donnent un tel allant à la Chartreuse, Lamiel ou Lucien Leuwen.

Généalogie de Barnabooth

Nous tenons de l’auteur que le nom de Barnabooth fut composé de Barnes, endroit de la banlieue de Londres, et de Boots, nom de pharmacies anglaises aux multiples succursales.

G. Jean-Aubry, Valery Larbaud.

Sa vie et son œuvre. La Jeunesse (1881-1920).

Éditions du Rocher, 1949.

365 jours de joie

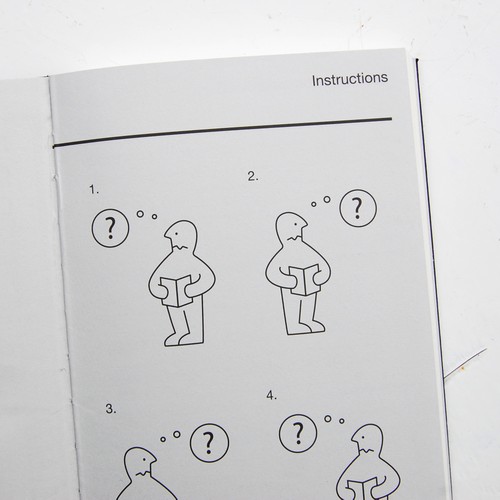

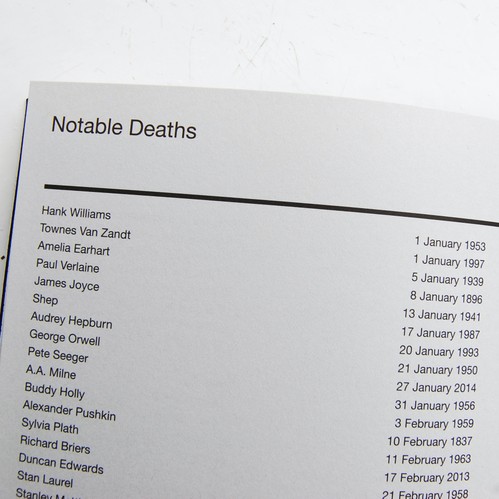

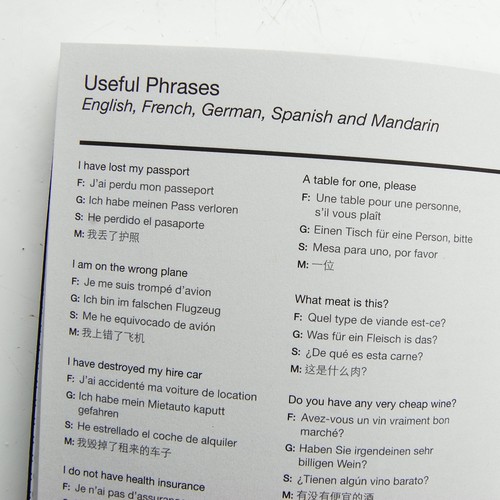

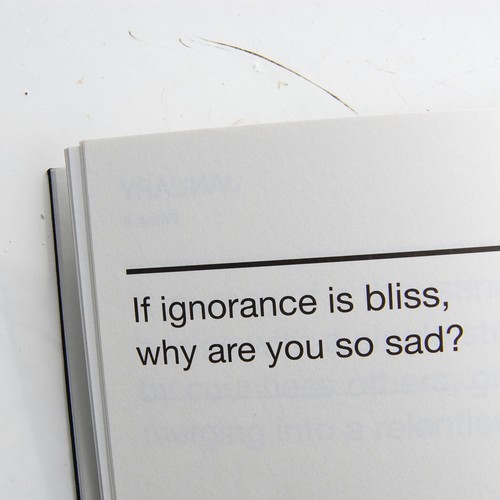

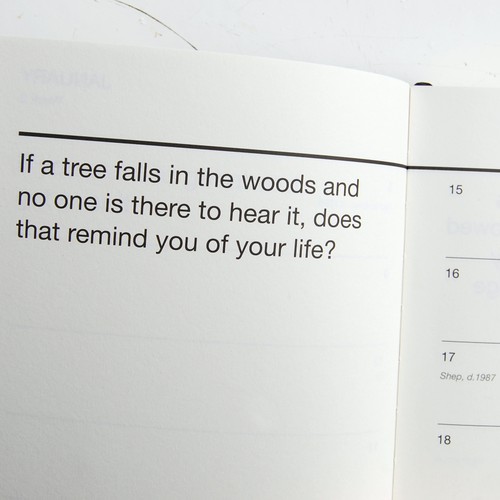

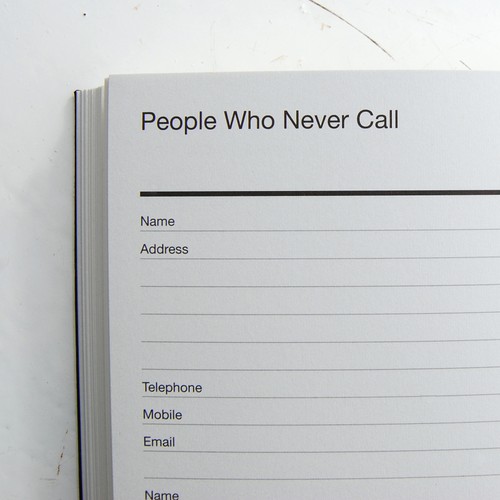

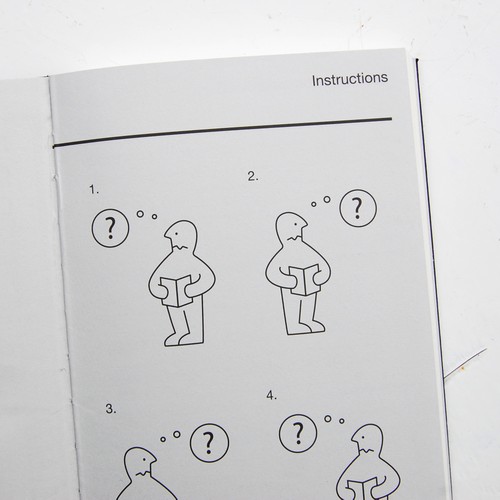

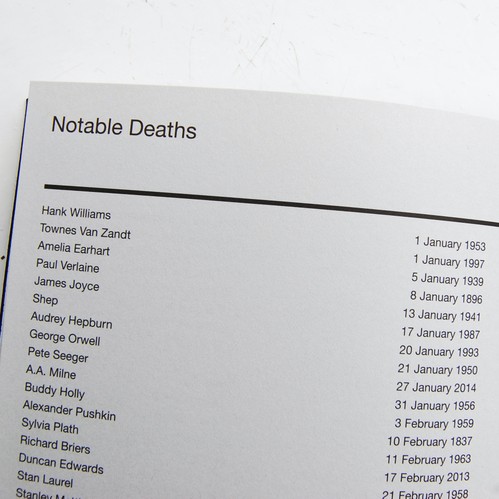

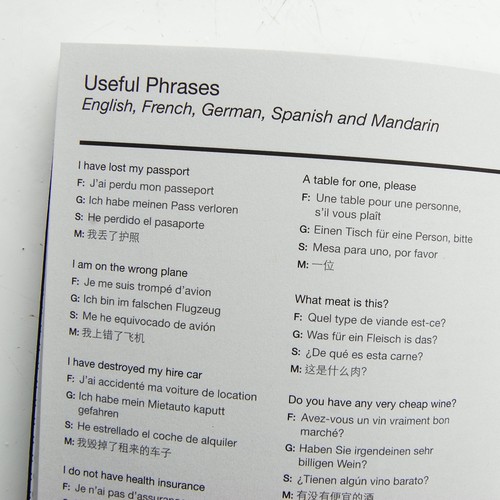

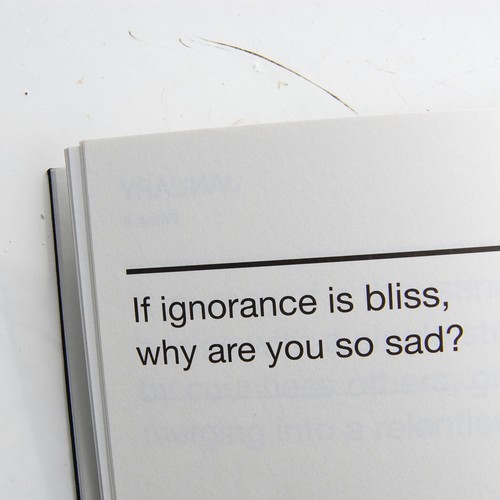

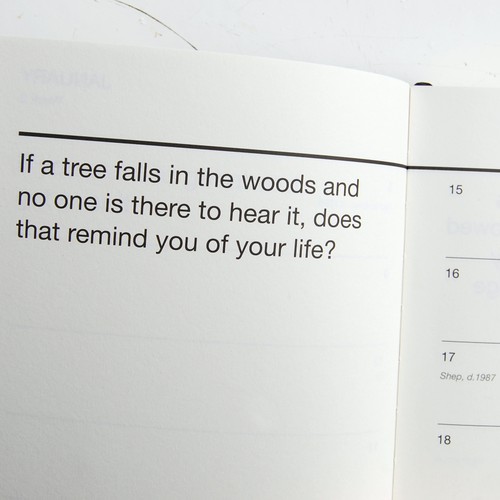

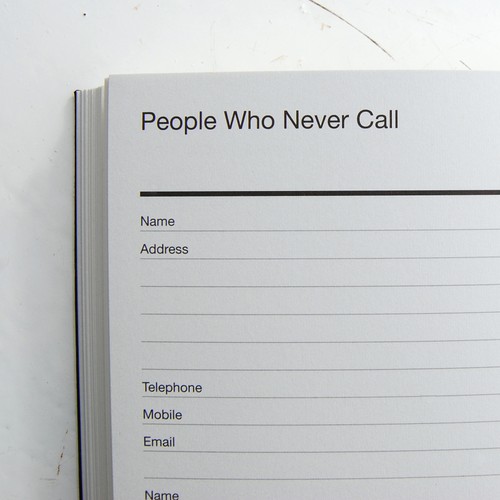

En quête d’un agenda pour l’année prochaine, j’ai opté pour cette perle d’humour noir éditée par Sue et Nick Asbury — des Anglais, évidemment : le Perpetual Disappointments Diary (oh, le joli jeu de mots), dont on peut faire l’emplette ici. Cet élégant objet propose notamment : un calendrier des morts célèbres ; un carnet d’adresses où l’on pourra ranger ses correspondants en « personnes qui n’appellent jamais », « amis imaginaires » et « personnes à qui vous devez de l’argent »; des pages blanches où noter les idées appelées à rester sans suite, et d’autres pour gribouiller en réunion ; un guide de conversation en cinq langues compilant, à l’usage des losers cosmopolites, les phrases utiles dans les situations lamentables de l’existence. Last but not least, chaque semaine s’ouvre sur une maxime démoralisante. Sachant le pouvoir intrinsèquement déprimant des adages lénifiants qui nous invitent à prendre la vie avec le sourire, nul doute que ces demotivational proverbs auront, au contraire, le don de nous requinquer tout au long de 2015. L’an nouvel s’annonce bien.

Passage de Fénéon

M. Félix Fénéon, le styliste expressif et fin, le gardien des techniques modernes, rêve de grand art et de noble littérature et promène dans Paris ses souples allures de haut lévrier aristocratique.

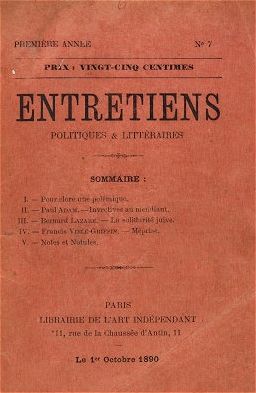

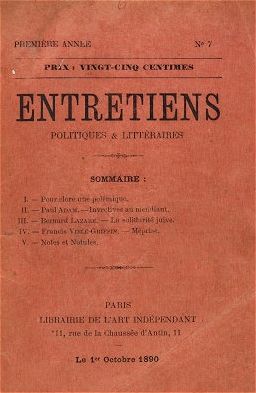

Entretiens politiques & littéraires, octobre 1890.

La revue Entretiens politiques & littéraires fut fondée en 1890 par Francis Vielé-Griffin, avec Paul Adam, Bernard Lazare et Henri de Régnier. Au sommaire, la fine fleur de deux générations symbolistes : Verlaine, Mallarmé, Saint-Pol-Roux, Édouard Dujardin, Debussy, Gide, Valéry ; mais aussi Élysée Reclus, des traductions de Bakounine, Stirner, Marx et Engels, et d’auteurs anglo-saxons comme Whitman, Emerson et Carlyle.

Fénéon et Vielé-Griffin furent en correspondance intermittente de 1890 à 1913. Les lettres du premier au second ont été réunies, avec quantité d’annexes, par Henry de Paysac aux éditions du Lérot (1990). Fénéon publia quelques notules non toujours signées dans les Entretiens politiques & littéraires. Il s’attacha surtout à y faire paraître des inédits de Jules Laforgue.

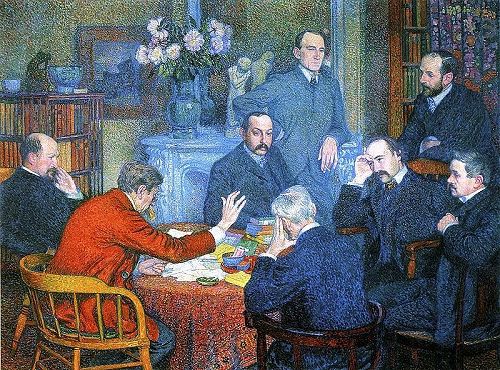

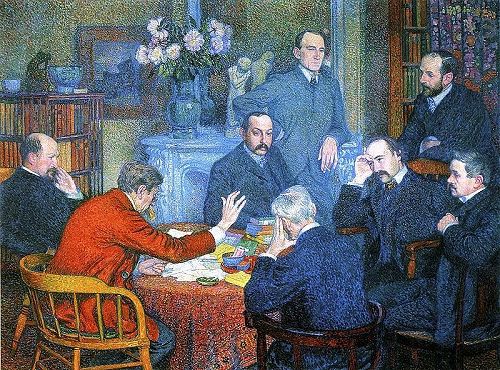

Théo Van Rysselberghe, la Lecture (1903). De gauche à droite : Félix Le Dantec, Émile Verhaeren lisant ses poèmes (en rouge), Francis Vielé-Griffin (de face et au centre), Henri-Edmond Cross (de dos), Félix Fénéon (debout), André Gide, Henri Ghéon, Maurice Maeterlinck.

(Musée des Beaux-Arts, Gand.)

Chambres

Paris, Hôtel Meslay