Totophilie

La caffeteria d’à côté date d’un autre temps. C’est un lieu d’habitués. De jeunes ouvriers passent boire leur express avant d’embaucher. Deux retraités lisent leur journal. Il y a bien sûr aussi la dame très maquillée au petit chien et aux sacs en plastique. La sono diffuse un peu trop fort des chansons de variétés.

Derrière le comptoir, au-dessus du grand miroir, une photographie encadrée de Totò.

Moi (exclamatif) : Totò !

Le patron du café (ce doit bien être la première fois qu’un touriste étranger connaît Totò) : Bravo !

Moi (dans mon italien rudimentaire) : J’aime beaucoup Totò.

Le patron : moi aussi !

Combien, à ce moment-là, j’aurais aimé savoir assez l’italien pour engager une vraie conversation avec ce cafetier totophile !

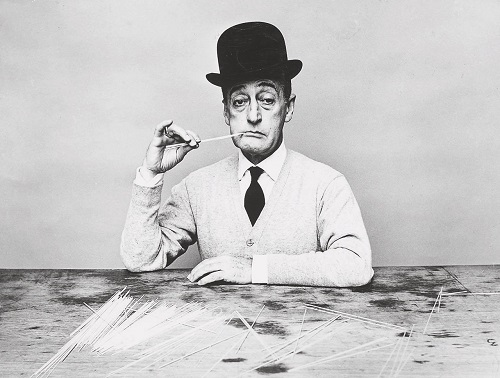

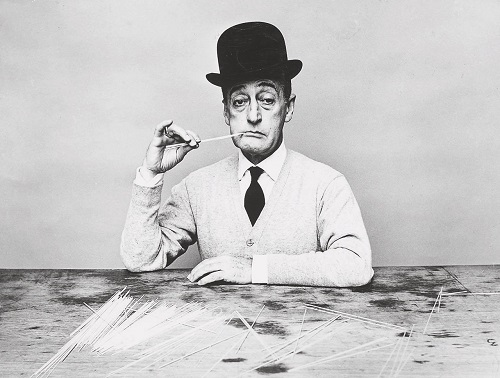

Totò, photo de Guy Bourdin (1955)

Chambres

Bologne, via Saragozza

Clouzot mexicain

Revu à la télé le Corbeau dans une belle copie. Film que je n’aimais guère – au souvenir d’une vision ancienne –, et dont les vertus propres me sont mieux apparues (qu’on partage ou non la « vision du monde » de Clouzot, celle-ci produit ici des effets, esthétiques s’entend).

J’avais notamment oublié combien ce film est remarquablement cadré et découpé, l’engrenage parfait de l’enchaînement des plans. Certains d’entre eux sont d’une nudité bressonienne, mais sans la grisaille de ce janséniste. Au contraire, la copie restaurée met bien en valeur les contrastes de la belle photo de Nicolas Hayer. Cette netteté de l’écriture cinématographique préserve la noirceur du film du côté rance et mesquin (dans la peinture d’une humanité médiocre) de bien des films français de la même époque.

Au fond, c’est plutôt du Buñuel de la période mexicaine qu’il faudrait rapprocher ici Clouzot.

Souvenirs du symbolisme

Ce qui ne nous parle plus guère dans la poésie symboliste : le goût du lexique rare, le culte de l’antique, le recours à la mythologie ; tout un appareil dont Mallarmé sut tirer de précieuses miniatures mais qui entre des mains moins expertes sent la pacotille.

Ce qui nous touche encore dans la poésie symboliste : un art de la suggestion obtenue par les moyens (apparemment) les plus simples.

Combien de ratures pour parvenir à ce quatrain ?

La nuit d’ombre, de soie et d’or

Du fond du silence est venue

Et l’automne est si tiède encor

Que tu pourras t’endormir nue.

— Henri de Régnier

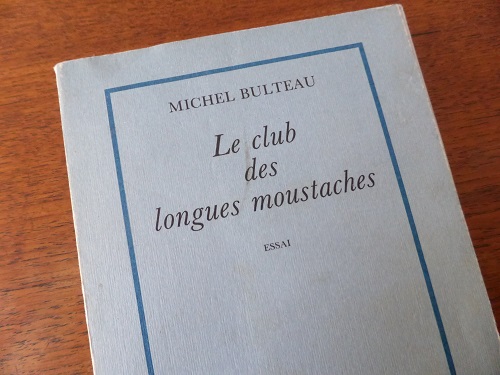

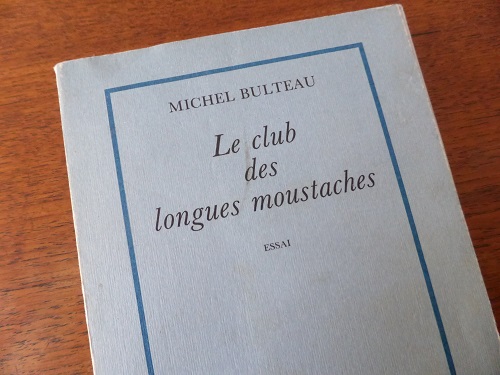

Poème cité par Michel Bulteau dans le Club des longues moustaches (Quai Voltaire, 1988) : évocation d’un groupe d’écrivains à belles bacchantes qui partageaient l’amour de Venise, un dandysme sans illusions et un certain penchant à la mélancolie, né du sentiment d’être en porte-à-faux avec leur époque : Henri de Régnier, Jean-Louis Vaudoyer, Edmond Jaloux, Émile Henriot, Eugène Marsan, Francis de Miomandre.

Chambres

Paris, Citadines La Défense

Lille, hôtel Chagnot

Grand orchestre

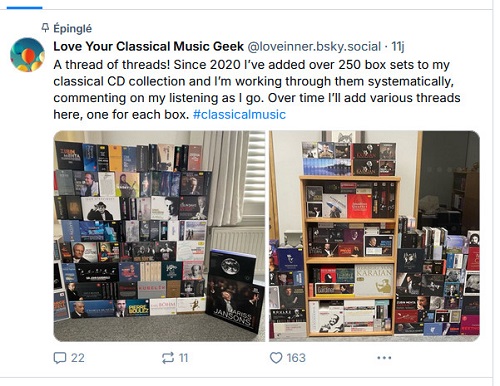

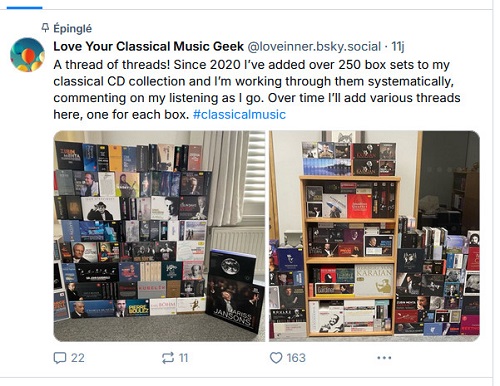

Professeur de mathématiques et mélomane anglais, l’homme qui, sur les réseaux sociaux, publie sous le pseudonyme de « Love Your Classical Music Geek » est un cinglé magnifique comme on les aime, qui collectionne les « cubes » (boxsets) de musique classique, dédiés à des compositeurs, des interprètes ou des chefs d’orchestre. Depuis 2020, il en ajouté la bagatelle de deux cent cinquante à sa collection. Il les écoute, mind you! et commente ses auditions avec une ferveur et une remarquable absence d’a priori qui font plaisir à lire. Il y a beaucoup de découvertes à faire à son contact, et c’est un parfait complément d’information à l’émission Au cœur de l’orchestre qu’anime avec chaleur et compétence Christian Merlin sur les ondes de France Musique.

Au cœur de l’orchestre fut à l’origine un livre de Christian Merlin,

vivement recommandé au mélomane amateur (Fayard, 2012).

Lectures expresses

Rémy Jimenes, Claude Garamont typographe de l’humanisme. Éditions des Cendres, 2022.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

On mesure ainsi que la typographie n’est pas qu’affaire de technique et de savoir-faire. L’adoption de nouvelles polices de caractères fut un enjeu culturel et politique, et l’un des instruments de diffusion de la culture humaniste à la Renaissance.

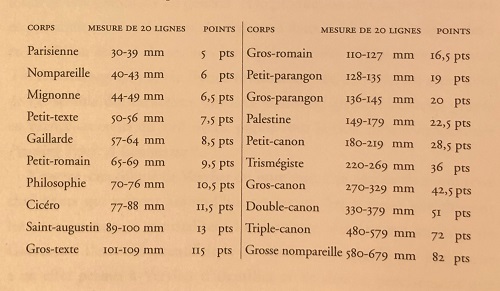

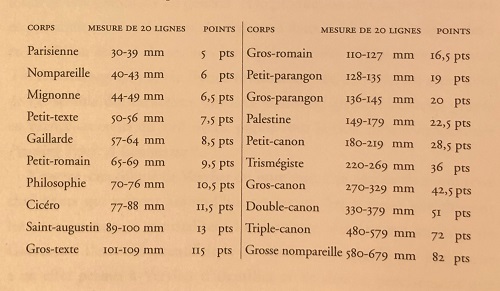

À la Renaissance, les corps de caractères sont désignés par des expressions imagées, charmantes mais peu précises. C’est au XVIIIe siècle qu’on inventera une unité de mesure, le point typographique.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.