La poésie ce matin (17)

ma voix

je me l’enlève

le matin

et je la regarde

s’étrangler

là

comme ça

devant moi

*

Tu viens me manger des clous dans la main. À la nuit tombée, je te ronge le dos. Je n’ai rien contre tes vertèbres, j’écoute et ta chair palpite. Les trous de la pluie sont là, je ne peux pas les colmater. Petits nous glissions sur des ardoises vers le fleuve. Depuis, notre bouche s’est brisée, on a des dents dans la langue. Quand débarquerons-nous ? Les berges sont froides, les galets dans l’eau.

Alexis Alvarez Barbosa, Exercices de chute.

L’Arbre à paroles, 2014.

Jean-Jacques Pauvert

Comment un jeune homme de dix-neuf ans, lecteur boulimique dès l’enfance, renvoyé de tous les établissements scolaires, entré à quinze ans comme apprenti vendeur à la librairie Gallimard, puis devenu courtier — et quelque peu trafiquant — en livres rares, se mit-il sur un coup de tête à publier des plaquettes signées Sartre ou Montherlant, des lettres de Flaubert dont le texte était édulcoré dans l’édition officielle de sa correspondance ? D’où lui vint l’idée folle de mettre en chantier, à la fin des années 1940 — il avait vingt et un ans —, la première édition intégrale et non clandestine des œuvres complètes de Sade ? Soixante ans plus tard, dans ses passionnants mémoires la Traversée du livre, Jean-Jacques Pauvert s’interrogeait encore sur ce « mouvement instinctif » qui fit de lui un éditeur : « Est-ce que ce n’est pas pour comprendre vraiment quelque chose que je veux le mettre au jour, le donner à lire ? »

Lire la suite sur Karoo.

Merci à Charles Tatum d’avoir retrouvé la trace en ligne de la remarquable préface de J.-J. P. à l’Enfer du sexe.

Éditer Mallarmé

Trouvé à la brocante, ce livret accompagnait l’exposition « Edmond Deman, éditeur de Mallarmé », organisée en 1999 au musée départemental Stéphane Mallarmé. C’est un joli petit objet imprimé sur deux papiers, incluant des fac-similés en réduction de quelques pages des trois livres de Mallarmé parus chez Deman, les Poèmes d’Edgar Poe, Pages et Poésies. Ces reproductions permettent d’apprécier la qualité du travail éditorial : mise en page aérée, typographie parfaite, emploi de la couleur pour les titres et les ornements. Le texte du livret, informé et précis, est d’Adrienne Fontainas, commissaire de l’exposition, à qui l’on doit une excellente biographie de l’éditeur 1.

Libraire, bibliophile, collectionneur et marchand d’art, Edmond Deman (1857-1918) fut une figure majeure de l’édition fin de siècle. Son activité témoigne de la richesse des échanges entre la France et la Belgique au temps du symbolisme. Sa maison est ouverte aux écrivains et aux artistes. Sa librairie bruxelloise accueille des expositions de Degas, Renoir, Manet, Carrière et Delville. Il entretient des relations suivies avec Émile Verhaeren dont il publiera quatorze livres, Léon Spillaert et Théo Van Rysselberghe, Odilon Redon et Eugène Devolder, Félicien Rops et Villiers de l’Isle-Adam, Maeterlinck et Fernand Khnopff. Son travail d’éditeur, pour être limité en quantité (cinquante-quatre titres imprimés à petit tirage sur les meilleurs papiers), est d’une importance exceptionnelle par le choix des textes autant que par le soin extrême apporté à la réalisation éditoriale. Chacun de ses livres est le fruit d’un dialogue nourri avec l’auteur et l’artiste éventuel, dont la plupart deviendront des amis. Avec Mallarmé, il sera royalement servi.

Le poète a découvert Deman grâce à l’exemplaire des Soirs que lui a offert Verhaeren. Le voilà, l’éditeur de ses rêves, capable de réaliser « un livre qui soit un livre architectural et prémédité ». Deman ne sera pas au bout de ses peines. Entre les deux hommes, les relations sont à la fois cordiales et compliquées, et si la lenteur de l’éditeur exaspère parfois Mallarmé, Deman s’avoue découragé par son auteur, sa quête impossible du Livre ultime et ses atermoiements sans fin (italiques ou romains ?). L’élaboration des Poésies sera particulièrement longue et laborieuse, au point où Deman finit par rendre son tablier. Refus de Mallarmé, nouveau départ, nouvelle ronde d’hésitations. Dans l’intervalle, le tandem s’attèle à une édition des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. En août 1898, dernier échange de lettres. Un mois plus tard, Mallarmé meurt soudainement, « sans avoir vu le volume dont il avait tant rêvé ». Les Poésies paraîtront à titre posthume, en février 1899. Valéry en a corrigé les dernières épreuves.

1 Adrienne et Luc Fontainas, Edmond Deman éditeur. Art et édition au tournant du siècle, Labor, «Archives du futur », 1997. Voir aussi le catalogue de l’exposition du musée Félicien Rops, Impressions symbolistes. Edmond Deman, éditeur d’art, 2011.

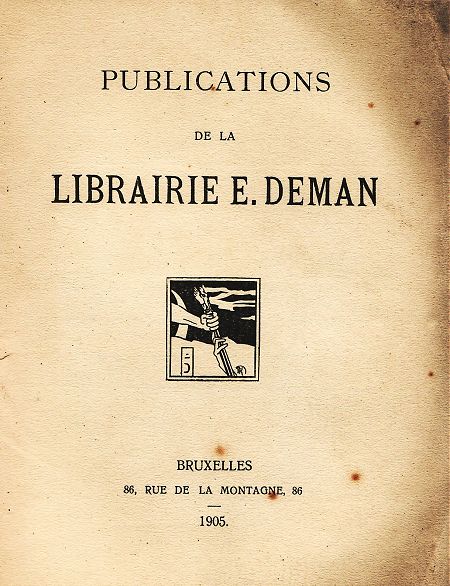

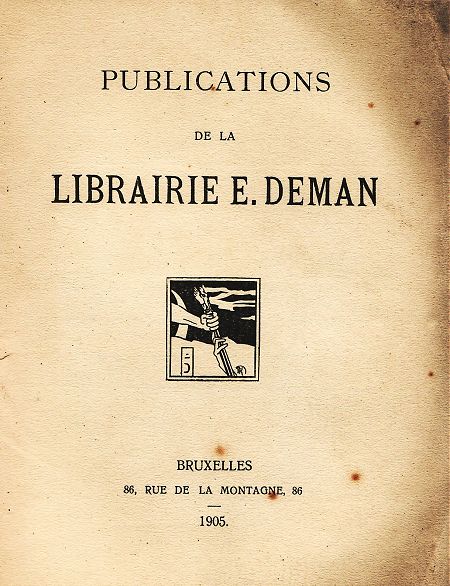

La marque de l’éditeur, dessinée par Fernand Khnopff

Des choses invraisemblables

La petite ville côtière de Hardborough (Suffolk), en 1959. En promenade dans la campagne environnante, Florence Green rencontre Mr Raven, « l’homme des marais », et son vieux cheval de trait.

— Qu’est-ce qui ne va pas, Mr Raven ?

— Il broute, mais l’herbe ne lui profite pas. C’est parce que ses dents sont émoussées. Il arrache l’herbe mais n’arrive pas à la mastiquer.

— Que peut-on faire ? demanda-t-elle, sa compassion instantanément éveillée.

— Je peux essayer de les lui limer, répliqua l’homme. […]

Raven fit quelques pas en avant avec le vieux cheval.

— Maintenant, Mrs Green, si vous voulez bien lui tenir la langue… Je n’aurais pas demandé ça à n’importe qui, mais je sais que vous n’avez pas peur.

— Comment le savez-vous ?

— On dit que vous êtes sur le point d’ouvrir une librairie. Ça prouve que vous êtes prête à tenter des choses invraisemblables.

Penelope Fitzgerald, la Libraire (The Bookshop, 1978),

réédité sous le titre l’Affaire Lolita, Quai Voltaire, 2006.

Traduction de Michèle Lévy-Bram.

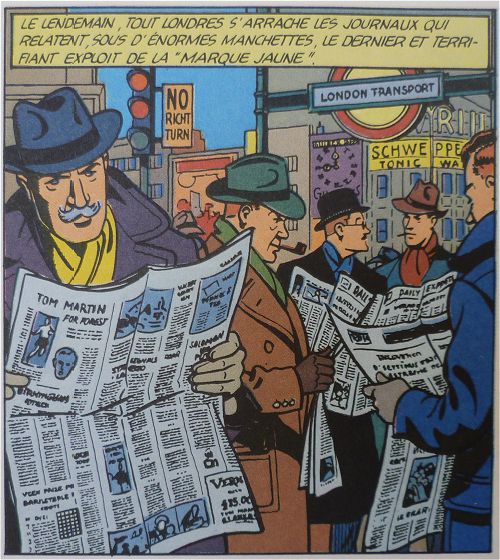

En relisant la Marque jaune

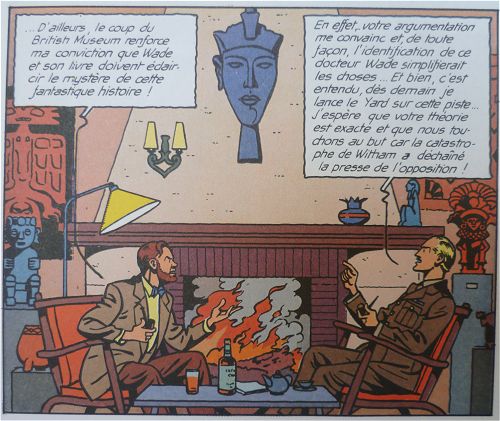

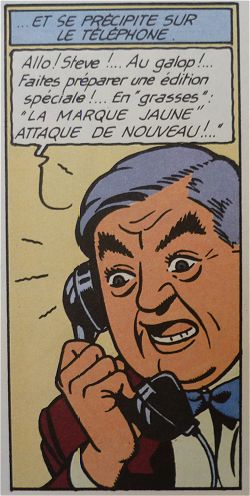

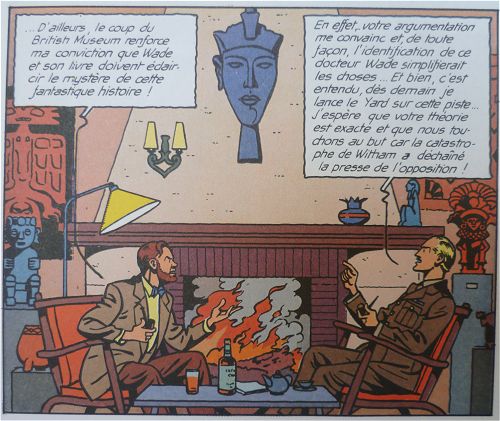

La Marque jaune est de ces albums dont d’innombrables lectures n’altèrent pas le pouvoir d’envoûtement. Jacobs y accomplit la fusion parfaite de l’intrigue (un modèle de construction et d’économie narrative), du décor et de l’ambiance : le Londres des clubs et de Fleet Street, des taxis filant dans la nuit, des docks et des brouillards. On sait que Jacobs effectua sur place des repérages très poussés ; nul doute qu’il s’était également nourri de Conan Doyle, Sax Rohmer et Jean Ray. À l’instar de ses illustres devanciers, Jacobs a bien perçu que Londres était à la fois un formidable terreau feuilletonesque et un home, sweet home confortable comme un bon vieux complet en tweed usé aux coudes. De fait, la Marque jaune est le seul album de Jacobs où nos héros enquêtent à domicile, entre deux périples en Égypte ou dans l’Atlantide. Blake et Mortimer chez eux, c’est Holmes et Watson dans le cocon chaleureux de Baker Street, devisant au coin du feu comme un vieux couple en ménage, la théière et le whisky à portée de la main (et n’est-ce pas pour ces scènes-là qu’on relit Conan Doyle ?).

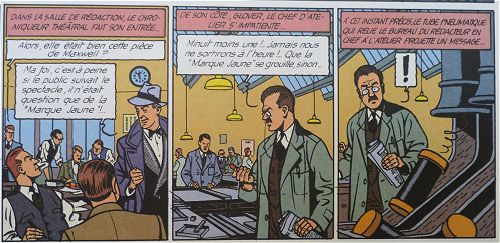

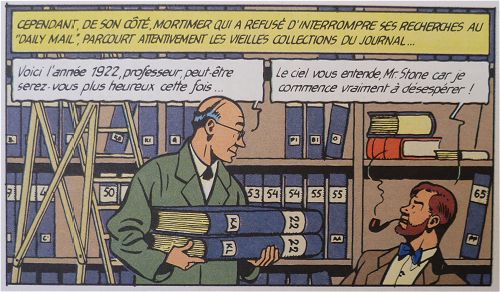

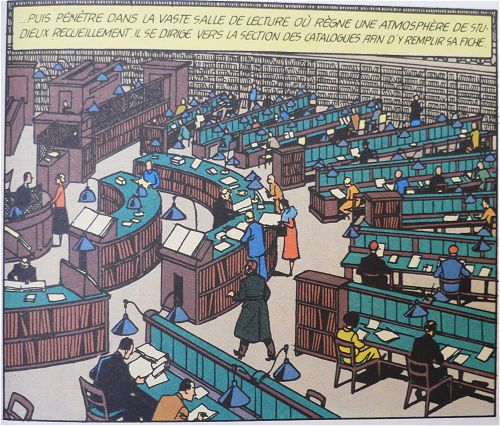

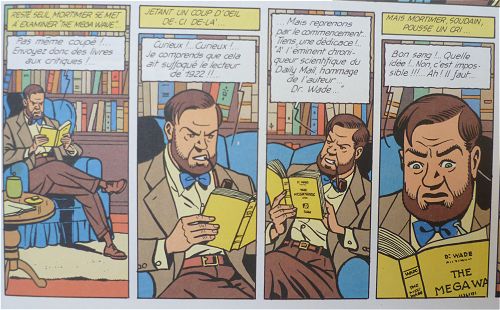

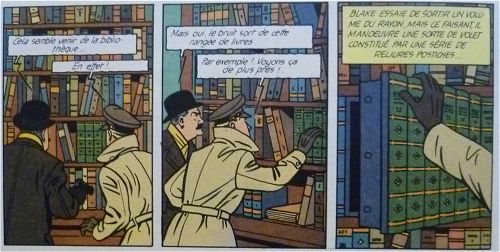

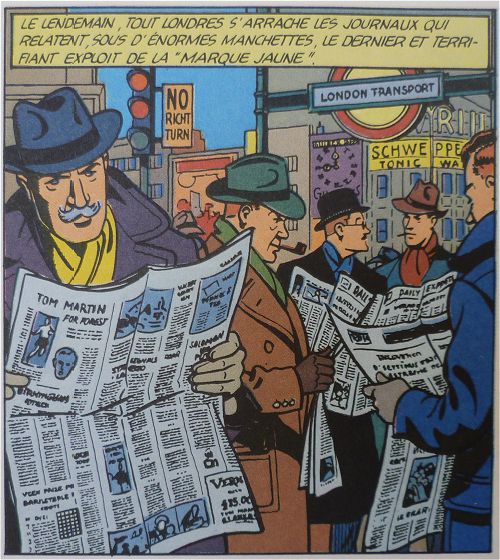

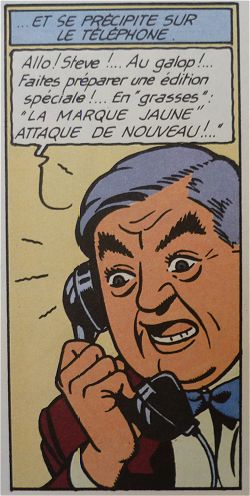

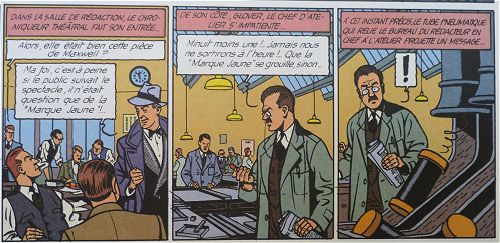

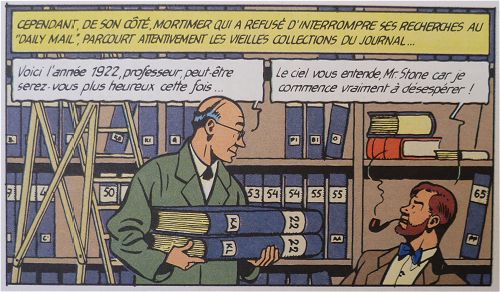

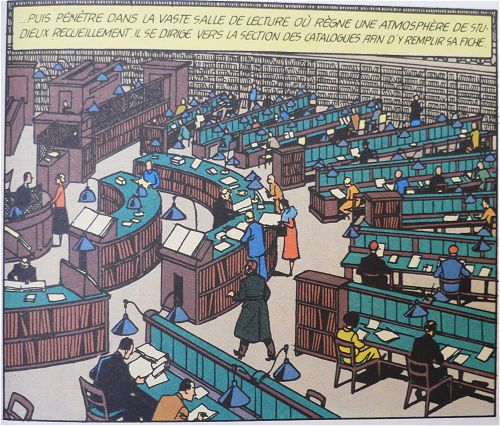

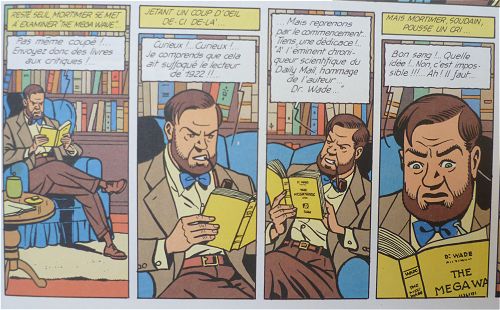

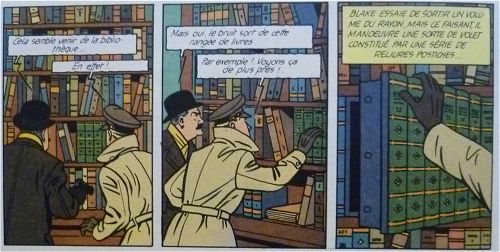

Mais ce qui m’a frappé à la relecture de l’album, c’est le rôle moteur qu’y joue la chose imprimée sous toutes ses formes. Bien entendu, le méchant diabolique communique par voie de presse, et l’on a droit comme dans tout bon film noir à des inserts sur les manchettes des journaux ; rien là que d’attendu. Mais il y a plus. Leur enquête conduit nos héros à la rédaction du Daily Mail, et Jacobs fait son miel de l’ambiance électrique des soirs de bouclage et du merveilleux système de communication par tuyaux pneumatiques (dont François Truffaut sut également exalter les charmes dans une digression de Baisers volés). Mortimer sympathise avec le vieil archiviste du Daily Mail, aimable second rôle qui sera à son insu le deus ex machina de l’affaire. Il s’absorbe longuement dans la lecture des anciennes collections du journal, pressentant y trouver une piste décisive. Il se fait blouser par la Marque jaune dans la salle de lecture de la bibliothèque du British Museum, dont Jacobs, en quelques cases, restitue admirablement l’atmosphère. Last but not least, c’est non seulement un livre, The Mega Wave, qui recèle la clé du mystère mais, ironie suprême, la dédicace d’un exemplaire (non coupé !) du service de presse ; « Envoyez donc des livres aux critiques », maugrée Mortimer. Au fond, le savant fou aura été victime de sa vanité d’auteur. N’ayant pas supporté les mauvaises critiques, il est devenu un génie du mal. La Marque jaune ? Un écrivain frustré, voilà tout. (C’était ma contribution à la rentrée littéraire.)

La poésie ce matin (16)

À la page des champs

au-dehors

ou contre le mur de la nuit

j’en reviens toujours

à ces voix endormies

au fond de nous

et que l’encre contient

comme un feu sous la neige.

Christophe Mahy, la Flamme du seul.

L’Herbe qui tremble, 2014.