Femme au foyer désespérée

The publicity sheet for the Viking (US) edition calls Emma ‘the original desperate housewife’, which, cheesy though it sounds, isn’t far off the mark. Madame Bovary is many things — a perfect piece of fictional machinery, the pinnacle of realism, the slaughterer of Romanticism, a complex study of failure — but it is also the first great shopping-and-fucking novel.

Julian Barnes, « Translating Madame Bovary »,

Through the Window, Vintage, 2012

La poésie ce matin (14)

L’hiver, le plein hiver, ce fut notre saison spacieuse,

de nuit en nuit la reconduction des prodiges :

dès que nous baissions les paupières, où étions-nous ?

où nous allions, nous n’étions pas des étrangers ;

nous partions en voyage, et la preuve,

au retour, ces fleurs, ces hautes vagues qui vacillent,

sur les carreaux le gel avait saisi notre buée,

et nous réalisions l’œuvre nocturne

sans nous y ajouter, en approchant la bouche,

en laissant ruisseler le givre, la lumière

rutiler, nous esquissions alors d’un doigt timide,

peu à peu enhardi, un arbre ou un oiseau,

nous lui donnions dans le jardin le profil d’un navire.

Incessamment coïncideront le bas de la page,

la fin du voyage, le port ni le royaume,

nous ne les possédons, mais l’esprit libre de l’enfance

au creuset du sommeil, au cours des années aussi bien,

persiste malgré nous et nous déborde.

Pierre Dhainaut, l’Autre Nom du vent.

L’Herbe qui tremble, 2014

High Time

High Time de Blake Edwards (1960). Quoique réalisé après des films complètement edwardsiens comme Mister Cory et Operation Petticoat, cette comédie de campus servant de véhicule à Bing Crosby sent la commande de studio. Le scénario et le dialogue sont bien nunuches, les gags (souvent plus tashliniens qu’edwardsiens 1) pas toujours drôles. Mais Edwards s’acquitte avec compétence de la tâche, et sa patte est au moins sensible à trois niveaux : 1. Élégance formelle : sûreté du cadre et du découpage, dynamisme des plans à figuration nombreuse, contraste entre la vitalité estudiantine et le statisme du monde des adultes. 2. Un tact réel dans les scènes sentimentales entre Crosby et la prof de français (Nicole Maurey), qui évitent la mièvrerie de mise dans ce genre de comédie (on pense aux relations Julie Andrews-Omar Sharif dans cette petite merveille qu’est The Tamarin Seed). 3. Une scène de travesti : déguiser Bing Crosby en dondon en robe rose, il fallait oser ! Et Crosby, il faut le dire, se tire remarquablement d’affaire en la circonstance.

1 De façon générale, l’influence du cartoon se fait sentir sur la comédie américaine des années 1950-1960, chez les réalisateurs de la nouvelle génération comme chez les vétérans (par exemple Leo McCarey dans Rally Round the Flag, Boys !).

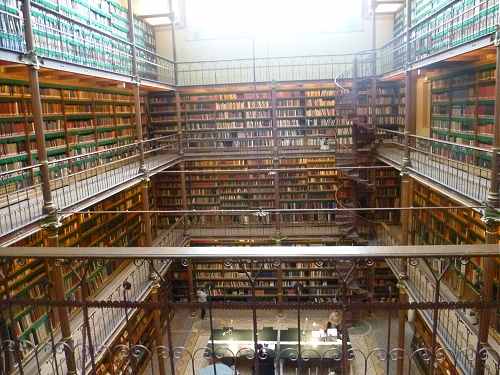

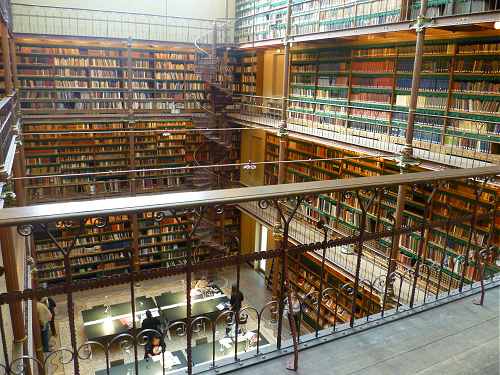

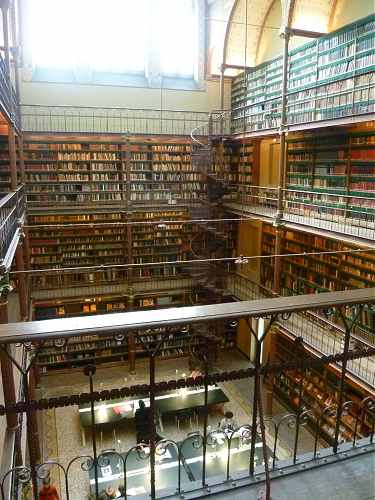

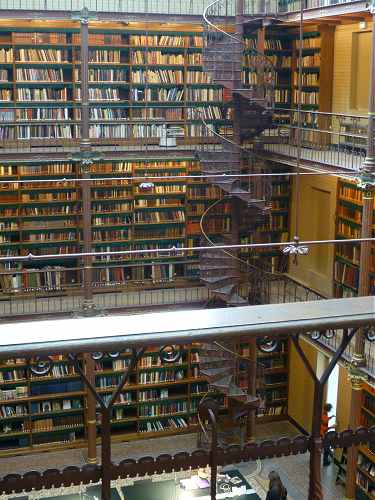

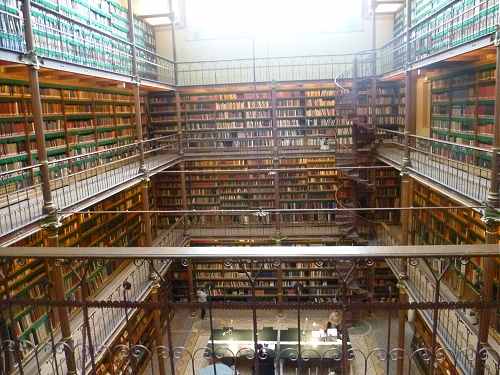

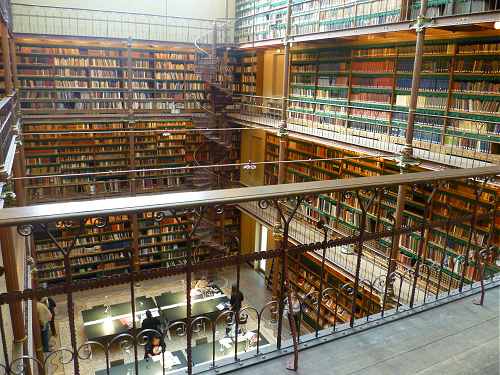

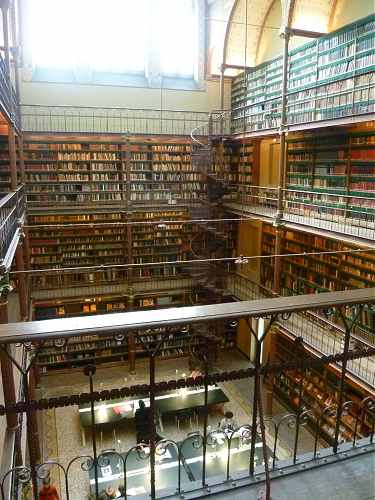

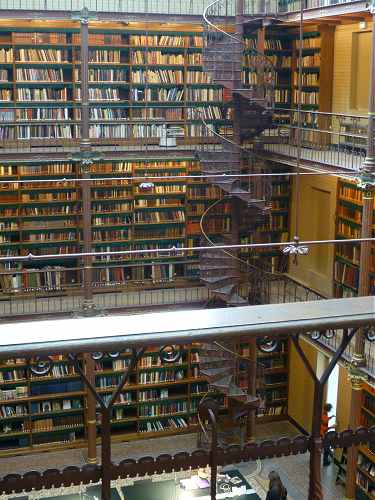

In de bibliotheek

Retour à Amsterdam, et revisite du Rijksmuseum fraîchement rénové. Petit choc en débouchant sur la galerie dominant la bibliothèque du musée.

La poésie ce matin (13)

Dans la salle, cette fois, le scandale de la présence éclatait au grand jour. Tous les prétendus se tournèrent vers le vieux mendiant.

– Qui es-tu, étranger ? s’exclama Sese Sekolonial, leur chef.

– « Étranger » ? Tu m’appelles « étranger » ? Alors que personne sur la Terre ne peut dire mieux que moi en cet instant : « Je suis dans mon pays ! »

Pénélopongo, qui, distraite jusque-là par son discours, n’avait pas prêté attention au vieillard, sursauta en entendant sa voix pénétrer ses oreilles.

– Ulysse ! s’écria-t-elle.

– Ulysse Lumumba, frémirent les prétendants.

– Oui, je suis revenu, sur les ailes d’une déesse, pour vous chasser et vous anéantir, vous les prétendants, à commencer par toi, le traître des traîtres, Sese-le-léopard !

Ulysse Lumumba se mit alors à chanter un poème dont les mots s’usèrent par la suite à force d’être répétés, le soir, lorsqu’un ancien raconte cette histoire à ses petits-enfants. La seule trace sûre est constituée de ces trois vers :

La plaine et la montagne

La forêt et le fleuve

Le soleil, les eaux qui pleuvent.

Et avant la fin de ce long poème dont il ne reste aujourd’hui qu’une bribe, les prétendus avaient rejoint le néant. Ils avaient fondu, étaient partis en fumée, comme des corps coupés en morceaux et jetés dans l’acide.

Nul n’a jamais pu décrire les retrouvailles d’Ulysse Lumumba, de sa femme et de son fils. On sait seulement que celui-ci, après quelques heures, demanda à son père :

– Quelle est la déesse, qui après t’avoir abandonné durant quarante ans dans le néant, t’a conduit jusqu’à nous ? Serait-ce Pallas Athéna ?

– Non, ce n’est pas Pallas Athéna, mon fils, c’est l’Histoire.

Laurent Demoulin, Ulysse Lumumba.

Le Cormier, 2014

Les paradoxes de Trollope

Ses vertus étaient trop nombreuses pour être décrites,

et pas assez intéressantes pour mériter de l’être.

On se régale à la lecture des Tours de Barchester, second des six romans d’Anthony Trollope situés dans le comté rural imaginaire du Barsetshire. Autour d’un événement microscopique, la nomination du nouveau directeur d’un hospice pour vieillards, Trollope déploie une réjouissante comédie humaine : querelles de presbytère, conflits de loyauté assaisonnés de quiproquos, luttes de clans et guerres d’influence entre conservateurs et réformistes de l’Église anglicane, dont les répercussions aussi bien sentimentales qu’économiques et politiques vont toucher plusieurs familles, à tous les échelons de la société. Ce gros livre riche en intrigues et en rebondissements, détaillés avec une minutie gourmande, séduit dès l’abord par sa variété de registres. La satire sociale, le sens du portrait et la finesse d’observation y entrent sans crier gare en collision avec le plus franc comique, suscitant fréquemment de grands éclats de rire.

Trollope est le plus renoirien des romanciers victoriens. Envisageant son petit monde avec une ironie bienveillante, il n’a pas son pareil pour illustrer l’adage de la Règle du jeu suivant lequel « tout le monde a ses raisons » et montrer « à quel point l’aspect de toute chose dépend de l’angle sous lequel on le regarde », du point de vue partiel, partial, de chaque personnage. Henry James, dont l’esthétique se situe aux antipodes et dont l’appréciation de Trollope était des plus mitigées, avait néanmoins vu juste en pointant combien ce dernier « sentait, en même temps qu’il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l’immédiateté ». Par exemple, si Trollope excelle à montrer le rôle moteur de l’argent et de l’ambition dans la vie sociale, il le fait sans tomber dans le déterminisme écrasant de Balzac ou de Zola. Au contraire, il s’emploie à maintenir son intrigue ouverte sur d’autres directions possibles, en suggérant qu’il s’en faudrait souvent d’un rien — d’un caprice comparable à la décision de Sabine Azéma de fumer ou de ne pas fumer dans Smoking/No Smoking — pour que l’enchaînement des péripéties et le jeu des forces en présence prennent une tout autre tournure.

Ce qui réjouit aussi, c’est la placidité bonhomme avec laquelle Trollope contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en difficulté… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. James, encore lui, reprochait vivement à Trollope ces entorses intempestives à l’illusion réaliste ; mais elles font justement toute la singularité de notre romancier. Paradoxal Trollope : voici un conservateur éclairé et pétri de gros bon sens qui excelle à démonter les préjugés d’une société dont il est un parfait représentant ; un brave ouvrier des lettres qui noircissait consciencieusement ses dix feuillets quotidiens entre ses tâches de fonctionnaire des Postes anglaises dans le but avoué de produire des romans à succès (il en écrivit quarante-sept en moins de quarante ans), et se révèle sans l’avoir cherché d’une étonnante modernité.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Trous noirs

L’un des seize « intermèdes » de L’Amour à mort.

Alain Resnais, tout le monde l’a rappelé à juste titre ces derniers jours, fut une figure essentielle de la modernité cinématographique, née du désastre de la Deuxième Guerre mondiale. L’espèce humaine venait d’être radicalement niée par les camps d’extermination et la bombe atomique ; et dès lors, la dramaturgie traditionnelle du cinéma se voyait frappée d’impossibilité, inapte qu’elle était à traduire ce désarroi sans recours d’après la fin du monde. Il fallait inventer des formes nouvelles et Resnais s’y employa mieux qu’aucun autre. Ce sera le temps des scénarios fragmentaires, défaits, en morceaux, des personnages caractérisés par une impuissance, une paralysie fondamentale face à ce qui leur arrive. Muriel est peut-être le film qui poussera le plus loin cette pulvérisation du réel. Non seulement le montage y est fragmenté à l’extrême, mais le langage même y est frappé de stupeur, les dialogues réduits à des lieux communs, des bribes constamment interrompues, des éclats de babil, les personnages se révélant incapables de nommer leur désarroi ou leur vide intérieur (Bernard, le beau-fils de Muriel, revient, rappelons-le, de la guerre d’Algérie).

Par la suite, et notamment à partir des années 1980, le cinéma de Resnais s’est fait plus manifestement léger et joueur. Cependant, la fantaisie, chez lui, s’enlève toujours sur un fond de néant (combien de morts, de fantômes, de grands dépressifs peuplent son univers ?). En témoigne l’usage tout à fait singulier du noir dans ses films.

On connaît la chanson. Prologue du film. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre, dans les bureaux du général von Choltitz, au moment où ce dernier reçoit de Hitler l’ordre de faire sauter Paris. Soudain, une série de mouvements d’appareil très rapides et très courts glissent le long de chacun des personnages présents dans la pièce jusqu’au noir absolu, comme s’ils étaient aspirés d’un coup l’un après l’autre dans la grande trappe de l’Histoire et du Temps. L’effet est tout bonnement stupéfiant. C’est alors que la voix off de la guide (Agnès Jaoui) prend le relais, et que nous comprenons que cet épisode historique appartenait au récit qu’elle destine à son petit groupe de touristes, dans le Paris d’aujourd’hui.

Mélo. Après avoir écrit dans un bistro une dernière lettre à son mari Pierre, Romaine descend se noyer dans la Seine. Peu à peu le trajet de la jeune femme et le mouvement de caméra qui l’accompagnait se désolidarisent. Romaine quitte le champ par le bord inférieur du cadre en descendant l’escalier, tandis que la caméra panote et s’avance vers le fleuve noir et froid qui va bientôt l’engloutir. Resnais fait durer le plan, le noir envahit tout, et c’est comme si le film lui-même se noyait. Fin du deuxième acte.

Mélo. Trois ans ont passé. Pierre, le mari, rend visite à Marcel, l’amant. Leur échange est tendu, lourd de reproches longtemps tus, de douleur rentrée. Pierre soupçonne-t-il ou non que sa femme le trompait avec son meilleur ami ? S’aveugle-t-il volontairement parce qu’il ne veut pas savoir ? C’est impossible à dire. À Marcel, il se met à réciter, de mémoire, la lettre que Romaine lui avait envoyée avant son suicide et qu’il connaît par cœur à force de l’avoir relue. C’est alors que la caméra fait une chose invraisemblable. Elle quitte Pierre et descend lentement, lentement vers le sol, caresse les meubles et les objets de plus en plus flous avant de s’abîmer dans le noir absolu, pour remonter le long du corps de Marcel, jusqu’à son visage tétanisé. Le « moment du noir » n’a duré que quelques secondes mais il paraît subjectivement beaucoup plus long (au cinéma plus encore que sur un petit écran). Et ce noir est empli de toute la tristesse abyssale ouverte dans le cœur des deux hommes par le suicide de celle qu’ils aimaient, mais aussi de tous les secrets cachés, de tout le non-dit de la scène. C’est un plan qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du film voici près de trente ans, il ne m’a plus quitté.

P.-S. : à près de dix ans d’écart, ce panoramique de Mélo paraît faire écho à l’admirable panoramique de 360° dans l’épilogue de Providence, celui-ci solaire et apaisé, et néanmoins chargé de mélancolie.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.

Anthony TROLLOPE, les Tours de Barchester (Barchester Towers). Traduction de Christian Bérubé. Préface de John Kenneth Galbraith. Excellent appareil critique de Robin Gilmour. Fayard, 1991, 501 pages.