Déformation professionnelle

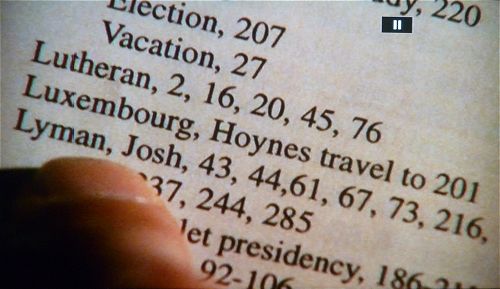

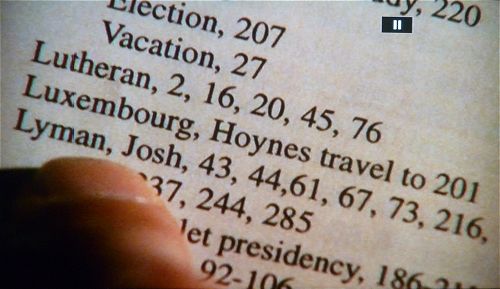

The West Wing, 6e saison, 7e épisode, « A Change Is Gonna Come »

Dans un insert de quatre secondes (Josh Lyman parcourt l’index des mémoires de l’ex-vice-président Hoynes, à la recherche des pages le concernant), constater qu’il manque une virgule entre travel to et 201 et, à la ligne suivante, une espace entre la virgule et 61.

Dans la piscine

Entamer un séjour en Californie, avait-il dit, c’est un peu comme descendre dans l’eau d’une piscine. Une expérience agréable, vous faites quelques brasses, et avant même de vous en rendre compte, vous avez cinquante ans.

Vikram Seth, Deux Vies.

Traduit de l’anglais (Inde) par Dominique Vitalyos.

Albin Michel, 2007.

Transmis par ML.

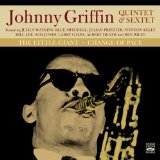

Dimanche en jazz (9) : Johnny Griffin

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/jg01.mp3]

Soft and Furry

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/jg03.mp3]

Connie’s Bounce

Johnny Griffin Quintet

Johhny Griffin (st), Julius Watkins (cor d’harmonie), Bill Lee et Larry Gales (cb), Ben Riley (bt).

New York, 7 et 18 février 1961.

Un ténor, un cor d’harmonie, deux contrebasses et une batterie : c’est la combinaison instrumentale inhabituelle de Change of Pace de Johnny Griffin (Riverside, 1961), qu’on découvre grâce à une réédition de Freshsound où il se trouve couplé avec The Little Giant (Riverside, 1958) sous le titre Johnny Griffin Quintet & Sextet. L’album tranche sur les séances de hard-bop orthodoxe que Griffin enchaînait à l’époque, on en a aimé dès les premières mesures la texture musicale, le climat chambriste innervé de swing, l’alliage de cordes frottées et de cordes pincées des deux contrebasses sur quoi Griffin jette avec panache son cocktail habituel de muscle et de sprezzatura. Soft and Furry est devenu aussitôt un morceau de chevet.

Un ténor, un cor d’harmonie, deux contrebasses et une batterie : c’est la combinaison instrumentale inhabituelle de Change of Pace de Johnny Griffin (Riverside, 1961), qu’on découvre grâce à une réédition de Freshsound où il se trouve couplé avec The Little Giant (Riverside, 1958) sous le titre Johnny Griffin Quintet & Sextet. L’album tranche sur les séances de hard-bop orthodoxe que Griffin enchaînait à l’époque, on en a aimé dès les premières mesures la texture musicale, le climat chambriste innervé de swing, l’alliage de cordes frottées et de cordes pincées des deux contrebasses sur quoi Griffin jette avec panache son cocktail habituel de muscle et de sprezzatura. Soft and Furry est devenu aussitôt un morceau de chevet.

La perle de Baltimore

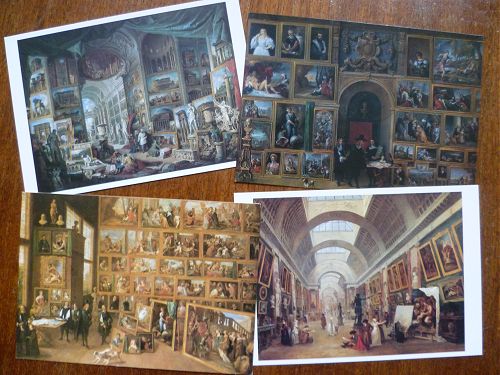

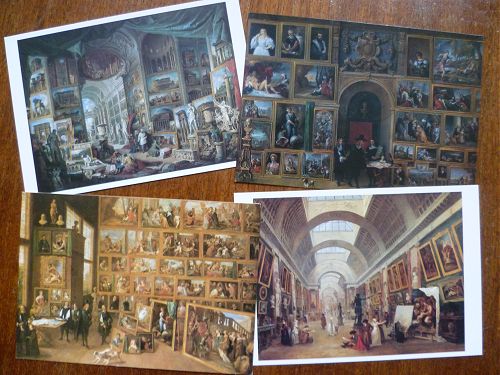

« ces tableaux de goût flamand représentant une pièce

aux murs complètement recouverts de peintures »

Entre ses cours et ses travaux d’érudition, la rédaction de ses livres et de plusieurs centaines d’articles, Mario Praz trouva encore le temps de voyager aux quatre coins du monde et de tirer de ses périples la matière de nombreuses chroniques, dont il réunit un choix dans le Monde que j’ai vu (Il Mondo che ho visto, traduction de Jacques Michaut-Paternò, Julliard, 1988). S’embarquer en sa compagnie, c’est voyager dans le temps autant que dans l’espace. Dans une ville, devant un édifice, un paysage, sa mémoire encyclopédique se mobilise instantanément pour inscrire les sites observés dans l’histoire des civilisations et des formes. Tout l’intéresse : le spectacle d’un cimetière de voitures pique autant sa curiosité que les collections d’un petit musée de province.

Le voici à Baltimore, entraîné par un ami de Washington qui l’a convaincu d’aller voir le restaurant Haussner’s. « C’est la plus extraordinaire collection de tableaux qui existe, m’assura-t-il. Il ne faut pas s’attendre à des chefs-d’œuvre, mais les murs sont couverts de haut en bas de tableaux de toutes sortes, certains ne sont pas mal. »

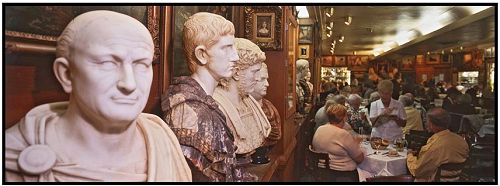

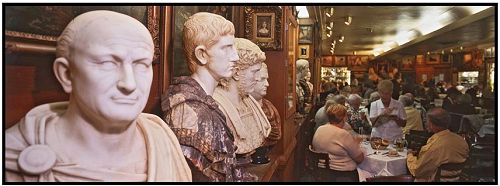

L’on nous fit passer dans la salle d’attente, une très grande pièce en sous-sol pleine de gens ; parmi les têtes humaines se détachaient des têtes de marbre et de bronze, copies de bustes d’empereurs romains, bronzes de la fin du XIXe siècle surchargés de gestes et de fioritures ; aux murs des tableaux, des dessins et des meubles pseudo-XVIIIe : modeste prélude aux étages supérieurs, discrète ouverture au grand orchestre qui nous frappa de plein fouet comme un assaut de cymbales, de trombones et de grosses caisses dès que notre tour fut venu de monter au restaurant.

Au restaurant les attend le plus ahurissant ensemble de tableaux qui soit, occupant absolument toute la surface des murs. Ce décor évoque aussitôt à Praz une version kitsch de « ces tableaux de goût flamand représentant une pièce aux murs complètement recouverts de peintures, garnie de tables encombrées d’objets et qui reproduisent ordinairement des salles de collections, réelles ou imaginaires, ou encore des scènes pour représentations allégoriques : tableaux de Francken, de Bruegel de Velours, de Hans Jordaens III, de Zoffany ou de Panini chez nous. Pièces où le fourmillement des formes rejoint l’hallucination et le délire. » La nomenclature qui suit pourrait sortir de la Vie, mode d’emploi.

Paysages et marines ordinaires (une série infinie de vues de Paris), scènes de genre semblables à celles qu’on trouve encore chez certains antiquaires autour de Saint-James à Londres, représentant des cardinaux et des moines en train de lever des coupes de vin à contre-jour dans des pièces minutieusement peintes, sauf que dans son inventaire le peintre a commis de flagrants anachronismes, comme lorsqu’il place une boîte de cigares sur la table d’un gentilhomme du XVIIIe siècle ; tableaux tels qu’on en voyait jadis dans les maisons closes, comme une scène d’Othello, des nus féminins, des sujets sentimentaux comme cette jeune fille vêtue de bleu ciel, entourée de chiens fauves, portant un chiot sur l’épaule, ou cette autre, pompéienne, suivie de colombes, des enfants dans des basses-cours, des dames en costume Directoire, une Vénitienne du peuple, des odalisques au bain, des scènes historiques, le bouffon de cour… Signatures de peintres en marge des histoires de la peinture, Cesare Detti, Chierici, Soulacroix, Jules Lefebvre, spécialiste du nu féminin et membre de l’Institut de France (certains peignaient fort bien, observait mon ami), et perdu par hasard dans la foule anonyme Diaz de la Peña. Au bar (interdit aux femmes) une orgie de nus féminins, un satyre et une nymphe de Bouguereau, ce même Bouguereau dont les tableaux sont, comme le dit à juste titre E. H. Gombrich dans son Freud et la psychologie de l’art, « d’une habileté nauséabonde », et des sujets aphrodisiaques de Fried Pal qui auraient fourni d’excellentes illustrations pour l’essai de Giancarlo Marmori sur « le nu bourgeois » (dans le Tonneau et le Violon).

Mais une inscription devant un escalier nous avertit qu’il y a un sancta sanctorum, un « Musée ». Au pied de l’escalier on voit une statue : la vision de Jeanne d’Arc de Randolph Rogers ; en haut un avis informe que le bénéfice des entrées ira au Boy’s Club de Baltimore : des mannequins représentant un jeune explorateur et une Indienne vous lorgnent du fond d’une longue salle dont les murs sont entièrement occupés par des portions de la plus grande peinture du monde, le Panthéon de la guerre, créé à la fin de la Première Guerre mondiale par Pierre-Carrière-Belleuse et A. P. Goguet avec la collaboration d’une centaine d’autres artistes, piètres disciples de Detaille. La peinture comportait six mille portraits d’après nature ; nous ne voyons ici que les parties qui représentent les spahis et les cuirassiers. Une horloge liberty en bronze leur tient compagnie, avec son habituelle femme ondoyante, son globe doré portant les heures et les incrustations d’opaline destinées à être illuminées de l’intérieur : l’ensemble s’appelle la Création et figura au Salon des Beaux-Arts de 1903. Une époque est illustrée par ses chefs-d’œuvre, mais elle est également illuminée par les œuvres qui représentent le niveau le plus bas du goût. Haussner a eu le mérite de réunir dans un même bouquet les mauvaises herbes et les champignons vénéneux de la belle époque.

On ne pourra plus aller vérifier sur place. Le restaurant de William Henry et Frances Wilke Haussner, fondé en 1926, a servi son dernier repas le 6 octobre 1999. Le bâtiment fut converti en école de cuisine, sous la houlette du Collège international de Baltimore. Quant à la collection de tableaux, elle fut vendue aux enchères à New York par Sotheby’s.

Les photos couleur sont de Bill McAllen

Le décor de Haussner’s a été reconstitué, assez pauvrement, dans un épisode de Mad Men, avec beaucoup, beaucoup moins de tableaux.

Mad Men, 3e saison, 1er épisode, « Out of Town »

Larbaud range sa bibliothèque

Après la mort de sa mère, en octobre 1930, Valery Larbaud entreprend de réaménager le domaine de Valbois. Il y transporte notamment, depuis la villa familiale de Vichy, sa bibliothèque multilingue de quinze mille volumes, qui occupera à Valbois plusieurs pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, répartie par aires géographiques et linguistiques. Cette tâche, parallèlement à d’autres chantiers, l’occupera quelques années. Le 9 septembre 1934, il peut annoncer à Jean Paulhan la fin des travaux.

Ce que vous me dites des progrès de votre livre me fait un grand plaisir ; j’espère que nous en lirons quelque partie, sinon le tout, à la rentrée. Je voudrais ajouter bientôt un Jean Paulhan à ceux qui sont maintenant rangés par ordre chronologique dans le corps de bibliothèque consacré aux « Amis et Maîtres ».

Car ma bibliothèque est enfin en ordre, — autant qu’une bibliothèque bien tenue peut l’être. C’est-à-dire que tous les Français sont ensemble, rangés par siècles, depuis la Chanson de Roland et la Vie de saint Alexis jusqu’à Patrice de la Tour du Pin (Lochac est avec les « Amis et Maîtres »). Et les Brésiliens sont ensemble, et les Ecuadoriens, et les Russes (en traduction, bien entendu), et les Catalans. Le « Domaine anglais » occupe une salle entière (je dis bien une salle, pas une simple chambre). Le classement est sur ces bases : « Œuvres littéraires » par siècles, et dans chaque siècle ordre chronologique, autant que possible ; ouvrages de philologie, y compris les dictionnaires, grammaires, etc., sauf ceux qui ont qualité d’œuvres littéraires (comme serait Vaugelas, ou la Défense et Illustration, pour la France) ; ouvrages d’histoire (même remarque) ; de géographie, y compris les simples guides des villes et régions, — même une chose comme Londres la nuit, — les livres sur la faune et la flore (géographie physique), les livres de piété (géographie humaine !) et les recueils de chansons populaires ; — à part : les études critiques (qui accompagneront peut-être, plus tard, les auteurs qu’elles concernent, chacun à sa place dans son siècle (c’est un problème) ; les Encyclopédies ; les Histoires Générales et Manuels de la Littérature ; quelques Privilégiés dans des armoires vitrées qui leur sont dédiées : par exemple Samuel Butler, tout ce que j’en ai comme éditions, traductions en diverses langues (dont les miennes), ouvrages le concernant ; enfin un choix de bonnes traductions, en diverses langues, de classiques anglais. Même arrangement, dans la même salle, pour les États-Unis ; mais actuellement (autre problème à résoudre), les Sud-Africains, Australiens, etc. suivent les Anglais dans l’ordre chronologique, et les géographies et livres non littéraires concernant les Dominions marchent (si j’ose dire) avec les livres de géographie britannique ; et l’Irlande est disloquée entre l’ordre anglais et ce qui se rattache plus ou moins au Privilégié James Joyce.

Le même ordre est suivi pour la France et les autres domaines, petits et grands, avec cette exception : que toute la géographie, l’Histoire Générale, et les instruments de travail, font bande à part. Pour les petits domaines, ou ceux dont j’ai peu de choses, c’est un jeu charmant : par exemple tous les Catalans, ou les Uruguayens, ensemble, y compris des grammaires, des livres de classe. Mais aussitôt qu’il s’agit de Domaines plus étendus, les problèmes les plus angoissants se représentent. Et puis le format des livres, les diverses dimensions des rayons, des meubles, imposent un certain désordre inéliminable. Ainsi j’ai dû séparer des Portugais la géographie du Portugal et la joindre à la géographie générale, où déjà l’Italie l’attendait, et un ouvrage sur Velázquez a quitté l’armoire espagnole pour se joindre aux ouvrages sur les Beaux-Arts. Enfin à présent je sais où je trouverai le livre dont j’ai besoin, et c’est l’essentiel, et il y a de la place pour ceux qui arriveront, envoyés ou achetés. Vous voyez quelle grande occupation cela m’a donnée, et quand vous visiterez les trois pièces qui constituent (avec des « limbes au sous-sol » pour les Médiocres et les Sans-Intérêt-ni-Utilité, — je figure peut-être, chez quelque amateur de livres, dans un sous-sol du même genre !) vous m’admirerez d’avoir pu monter tant de fois les jolies échelles, aux marches tapissées de moquette ton sur ton, qui tendent leur bras rigide vers les plus hauts rayons.

[…] Du reste il y a des à-côtés qui me réservent du travail bibliothécaire pour plusieurs autres étés valboisiens, si Dios quiere : le classement des revues, à peine ébauché pour l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne, pas même commencé pour la France ; le classement des lettres (il y en a des milliers en paquets) ; celui des lettres adressées à ma Mère, à ma tante, à mes grands-parents…

Valery Larbaud-Jean Paulhan, Correspondance 1920-1957.

Gallimard, 2010.

Un ténor, un cor d’harmonie, deux contrebasses et une batterie : c’est la combinaison instrumentale inhabituelle de Change of Pace de Johnny Griffin (Riverside, 1961), qu’on découvre grâce à une réédition de Freshsound où il se trouve couplé avec The Little Giant (Riverside, 1958) sous le titre Johnny Griffin Quintet & Sextet. L’album tranche sur les séances de hard-bop orthodoxe que Griffin enchaînait à l’époque, on en a aimé dès les premières mesures la texture musicale, le climat chambriste innervé de swing, l’alliage de cordes frottées et de cordes pincées des deux contrebasses sur quoi Griffin jette avec panache son cocktail habituel de muscle et de sprezzatura. Soft and Furry est devenu aussitôt un morceau de chevet.

Un ténor, un cor d’harmonie, deux contrebasses et une batterie : c’est la combinaison instrumentale inhabituelle de Change of Pace de Johnny Griffin (Riverside, 1961), qu’on découvre grâce à une réédition de Freshsound où il se trouve couplé avec The Little Giant (Riverside, 1958) sous le titre Johnny Griffin Quintet & Sextet. L’album tranche sur les séances de hard-bop orthodoxe que Griffin enchaînait à l’époque, on en a aimé dès les premières mesures la texture musicale, le climat chambriste innervé de swing, l’alliage de cordes frottées et de cordes pincées des deux contrebasses sur quoi Griffin jette avec panache son cocktail habituel de muscle et de sprezzatura. Soft and Furry est devenu aussitôt un morceau de chevet.