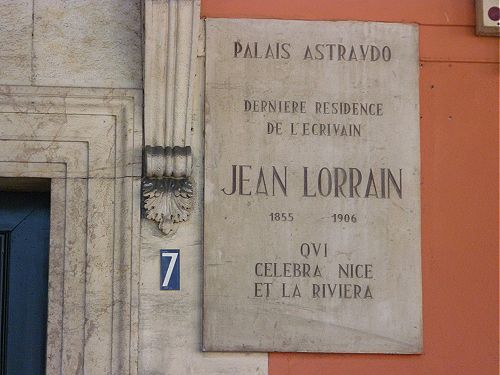

In memoriam Jean Lorrain

Nice, place de l’Île-de-Beauté

Si vous saviez dans quel quartier je suis logé, vous verriez combien je suis peu hivernant niçois. J’habite le port, au milieu des pêcheurs et des paquebots en partance […] Cet horizon retrouvé a été celui de mon enfance. [Lorrain était natif de Fécamp.]

Lettre à Georges Normandy, 17 mai 1906.

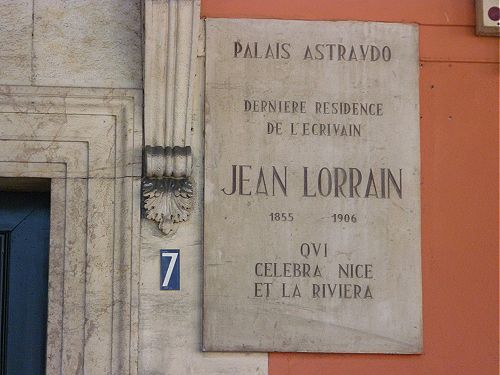

Jean Lorrain s’était établi à Nice en 1901, à la Villa Bounin. Ce n’est qu’en mai 1906 qu’il emménagera au 7 place Cassini (rebaptisée depuis place de l’Île-de-Beauté), dans un grand appartement donnant sur le vieux port. Il mourra quelques semaines plus tard, le 30 juin. Sa mère conservera l’appartement jusqu’à sa propre mort, en 1926.

Le verbe « célébrer » prête à sourire quand on sait le peu de cas que faisait Lorrain de la bonne société niçoise et dans quel vitriol il trempait ses chroniques.

Le site jeanlorrain.net, auquel je dois ces détails biographiques et l’extrait de la lettre à Georges Normandy, reproduit la chronologie détaillée établie par Thibaut d’Anthonay pour sa biographie de Jean Lorrain (Fayard, 2005).

Trompe-l’oeil

Nice, musée Matisse

Nice, place Garibaldi

Carrefour d’influences — italienne, anglaise, russe… —, Nice offre un séduisant patchwork architectural. Le baroque triomphe dans les églises et les chapelles — de nombreux architectes piémontais ont séjourné ici —, le genre Belle Époque côtoie le style Paquebot, les villas multiplient les pastiches désinvoltes. Couronnant le tout, les façades en trompe-l’œil déploient leur charme mystifiant au musée Matisse et dans le vaste décor de la place Garibaldi (conçue à la fin du XVIIIe siècle par l’architecte Antoine Spinelli, c’est l’un des espaces urbains les mieux proportionnés qu’il m’ait été donné de voir). Les fenêtres et les volets sont vrais, tandis que les frontons, les chambranles et leurs ombres portées sont peints ; mais, suivant la distance, l’angle et la lumière, tantôt tout a l’air vrai, tantôt tout a l’air faux. L’illusion est superbe.

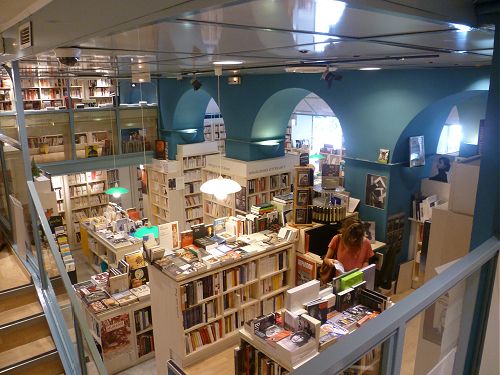

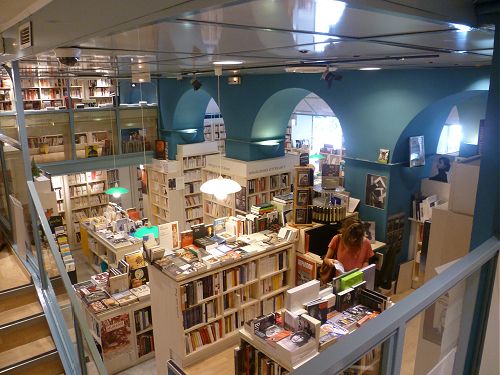

Librairies du monde (7)

Espace aéré réparti sur deux niveaux, ampleur et variété du choix : on s’est pris, à Nice, d’affection immédiate pour la Librairie Masséna (55 rue Gioffredo). Les amateurs de livres anciens iront musarder dans la Librairie Niçoise (2 rue Défly) et la librairie L’Escurial (29 rue Alphonse-Karr).

Chambres

Nice, Hôtel Félix.

Passages

Le vieux Toulon aux venelles étroites abandonnées à leur décrépitude. On ne résiste jamais à la magie des passages, ces couloirs parallèles qui suggèrent l’existence d’une cité secrète doublant celle que nous arpentons.

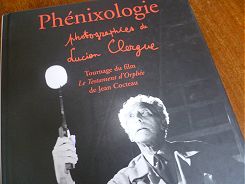

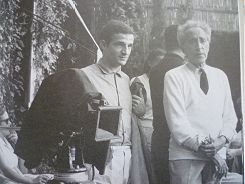

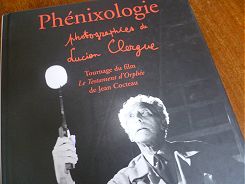

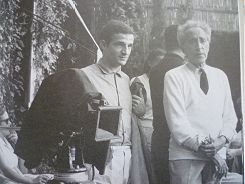

Orphée en Provence

En 1959, Jean Cocteau tourne son dernier film, le Testament d’Orphée ou Ne me demandez pas pourquoi, dans les impressionnantes et monumentales carrières de calcaire des Baux-de-Provence. Guest stars : Picasso, Jacqueline Roque, Yul Brynner, Lucia Bosé, Jean Marais, François Périer, María Casares, Daniel Gélin, Jean-Pierre Léaud, Charles Aznavour, Françoise Arnoul, Claudine Auger, etc.

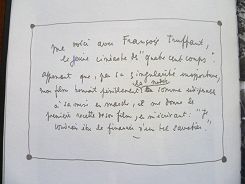

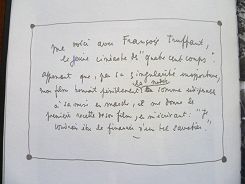

On a trouvé, soldé dans la boutique du lieu, un album de photos de tournage de Lucien Clergue légendées à la main par Cocteau (Actes Sud, 2003).

Cliquer pour agrandir la légende.

Chambres

Saint-Mandrier-sur-Mer