Cinémanie

Petite annonce non datée reproduite dans 70bis entrée des artistes de Patrick Modiano et Christian Mazzalai (Gallimard), évocation des générations de musiciens, d’artistes et d’écrivains de France et d’ailleurs qui se sont succédé dans les ateliers du 70bis de la rue Notre-Dame-des-Champs, au temps de l’âge d’or de Montparnasse. Les banquets de vedettes et le fier insigne des Cinémaniaques font envie.

Penguinophilie

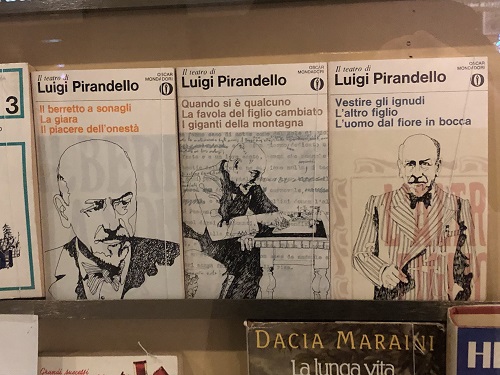

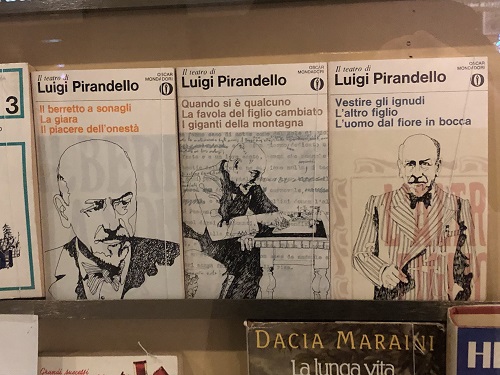

Florence, vitrine de la librairie d’occasion Giorni

Influence sensible de l’esthétique Penguin sur cette édition de poche du théâtre de Pirandello publiée par Mondadori. On reconnaît la grille de maquette conçue par Romek Marber à l’orée des années 1960, la police de caractères Univers (ou police voisine). Et l’idée de décliner le portrait de l’auteur rappelle certaines séries de couvertures crées par Derek Birdsall. Du beau travail, en tout cas.

Chambres

Orvieto, via Sant’Angelo

Pérouse, WellStay Perugia

Florence, Hôtel Gioia

Sienne, Tetti di Siena

Rome, Hôtel Monti 66

Chambres

Lille, Hôtel Breughel

Snobissimo

En avril 1911, Valery Larbaud est à Pau pour rencontrer Francis Jammes et Saintleger Leger (Alexis Leger, qui ne signe pas encore Saint-John Perse). Il loge à l’Hôtel de la Poste.

Je fais des économies : c’est un hôtel de quatrième ordre ; mais la directrice, le personnel et les clients s’entendent pour se comporter comme s’ils vivaient dans un grand Majestic Palace Hoflieferant Kaiserliesches de tous les tonnerres. J’aime assez ce snobisme-là.

Lettre à Léon-Paul Fargue du 5 avril 1911.

Un avant-goût des observations d’hôtel qui feront la matière de 200 chambres, 200 salles de bains (1926 ; repris dans Jaune bleu blanc, 1927).

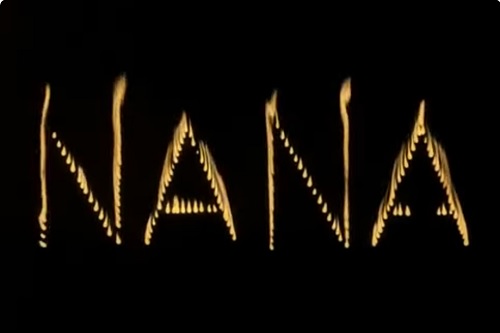

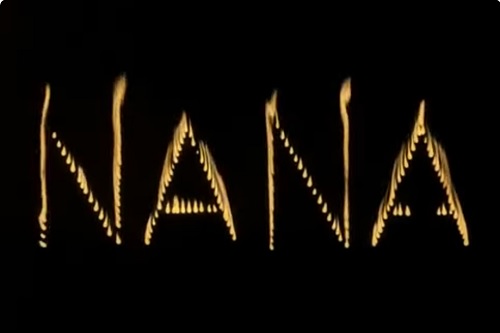

Hérédité

Une hérédité plus heureuse que celle des Rougon-Macquart. Émile Zola était féru de photographie. Sa fille Denise Le Blond-Zola (1889-1942) devint l’une des premières conceptrices de génériques de films. Ci-dessus son superbe titre en flammes de Nana (Jean Renoir, 1925), adapté du roman de son père. Pour le voir animé, c’est ici.

On doit cette information à l’article d’Alexandre Vuillaume-Tylski sur les pionniers du générique, dans le dossier « Génériques : seuils filmiques » de la revue Positif (n° 777, novembre 2025).