Paris, Hôtel du Brésil

J’étais (inutile de le dire) pleine de zèle, de foi et d’amour, mais j’ignorais tout de mon métier. Aussitôt tous les êtres vivants qui en étaient le plus incapables se mirent en tête de me l’apprendre.

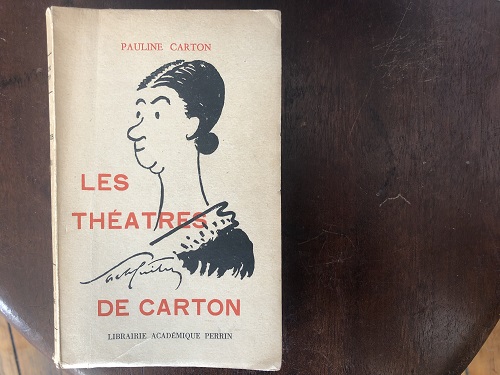

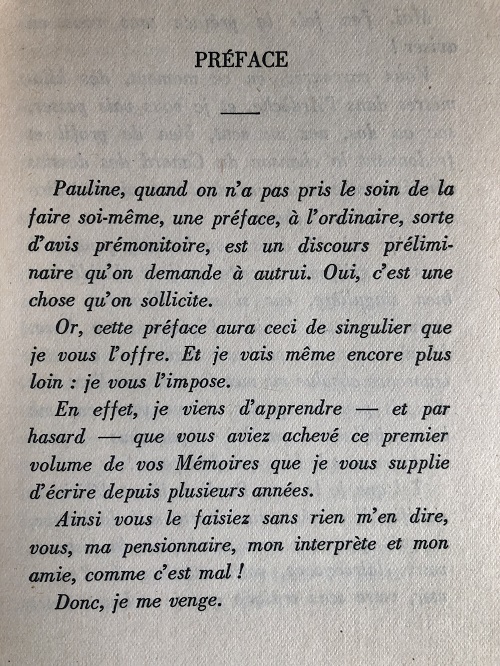

À la brocante, la deuxième édition des souvenirs de théâtre de Pauline Carton (Perrin, 1947 ; la première édition avait paru en 1938). Portrait en frontispice et préface de Sacha Guitry.

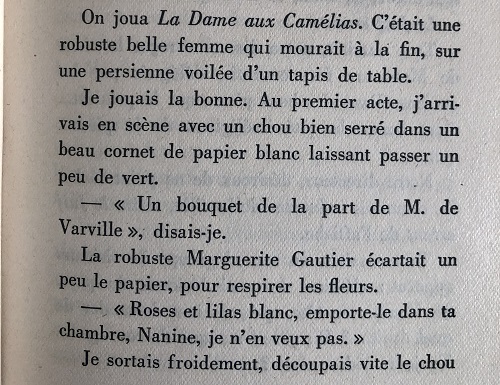

Enlevés d’une plume vive et imagée, ces mémoires pétillent d’esprit. La comédienne raconte avec malice et drôlerie ses débuts peu prometteurs, les répétitions, l’ambiance des coulisses. Au fil des pages entrent en scène débutantes et vieux cabots, régisseurs, habilleuses, metteurs en scène et autres gens de théâtre chez qui solidarité de troupe et jalousie professionnelle font bon ménage. Particulièrement réjouissante est l’évocation des tournées de province calamiteuses où la débrouillardise compense un manque criant de moyens, devant des parterres indulgents qui en ont vu bien d’autres. Notre aspirante tient chaque soir plusieurs petits rôles tout en assurant les fonctions de bruiteuse, de musicienne et d’accessoiriste. Ces anecdotes alternent avec des observations bien vues sur la psychologie du public, l’évolution du jeu théâtral, les tout débuts du cinéma. Ajoutons que le texte est illustré de vignettes, où la mémorialiste fait montre d’une même vivacité de trait que dans son récit.

Pauline Carton a publié en 1958 un second volume de mémoires, Histoires de cinéma (Éditions du Scorpion), sur lequel on tâchera de mettre la main.

***

Rémi Foutel, En studio avec Alain Goraguer. Le Mot et le Reste, 2024.

Longtemps négligés, les arrangeurs-orchestrateurs français font l’objet d’une attention nouvelle et ce n’est que justice. France Musique leur dédie des podcasts. Serge Elhaik leur a consacré une somme monumentale de deux mille pages, les Arrangeurs de la chanson française. Deux cents rencontres (Textuel, 2018). Dans leur passionnant Gainsbook (Seghers, 2019), remarquable récit-analyse du travail de Serge Gainsbourg en studio, séance après séance, étayé par un énorme travail d’enquête et richement illustré, Sébastien Merlet et son équipe rendent la part qui leur revient aux collaborateurs successifs du chanteur – Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vannier, Alan Hawkshaw… –, avec lesquels il se brouilla fréquemment, en raison de sa tendance à minimiser leur apport, en particulier pour la musique de film.

Ces personnages de l’ombre ont de quoi fasciner. Quiconque a travaillé à la commande, dans quelque domaine que ce soit, ne peut qu’admirer leur métier à toute épreuve, leur polyvalence et leur faculté d’adaptation dans des délais serrés. Sans eux, y aurait-il eu un âge d’or de la chanson française ? Qu’auraient été Jacques Brel sans les orchestrations de François Rauber, Léo Ferré sans Jean-Michel Defaye, Charles Aznavour sans Paul Mauriat ?

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Né à Rosny-sous-Bois et formé à Nice où s’étaient installés ses parents, Goraguer fut pianiste de jazz pour happy few, compositeur pour la chanson et le cinéma et orchestrateur. Caractère modeste et discret qui mit l’essentiel de son talent au service d’autrui, ce taiseux n’en était pas moins doté d’un humour à froid et d’un goût du calembour qui séduisirent d’emblée Boris Vian et Serge Gainsbourg. Stakhanoviste par angoisse du pigiste (ne jamais refuser une commande parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait), il fuyait la publicité et n’était jamais plus heureux que dans le cocon d’un studio d’enregistrement.

Ce qui impressionne chez lui, outre sa capacité de travail et sa vitesse d’exécution, est son côté caméléon, l’incroyable variété des artistes dont il habilla les chansons, en inventant pour chacun un paysage musical approprié : outre Vian et Gainsbourg première époque, Boby Lapointe, Jean Ferrat, France Gall, Nana Mouskouri, Salvatore Adamo, Georges Moustaki, Isabelle Aubret… Sa vie durant, Goraguer resta curieux de rythmes et de sons nouveaux. En témoigne par exemple la partition électronique composée pour le film d’animation la Planète sauvage de René Laloux, son œuvre la plus originale pour le cinéma.

C’était aussi une autre époque. Les disques se vendaient par palettes. Les firmes phonographiques avaient de l’argent et investissaient les moyens qu’il fallait dans des séances d’enregistrement soignées : un arrangeur-orchestrateur, un copiste de partitions, des heures de studio, des choristes et un orchestre de quarante cordes quand il le fallait. Sans oublier les musiciens de studio, qui formaient une espèce à part (il en est souvent question aussi dans le Gainsbook de Merlet). Ces professionnels aguerris, capables d’interpréter à vue une partition qu’ils venaient de découvrir, dans tous les styles musicaux imaginables, constituaient une corporation informelle, jalouse de ses prérogatives, se refilant des tuyaux sur les séances d’enregistrement à venir. Dans le milieu, on les surnommait aimablement les requins.

Tout cela a coïncidé grosso modo avec les Trente Glorieuses et disparu à l’orée des années 1980. Goraguer qui, sentant le vent tourner, arrondissait déjà ses fins de mois en composant sous pseudonyme de la musique de films porno (ce qui paraît l’avoir fort amusé), a connu un dernier carton en écrivant le thème et la musique de fond de Gym Tonic, l’émission à succès de culture physique d’Antenne 2. Le disque fut un bestseller.

Au passage, il est émouvant d’apprendre qu’à une période où plus aucune firme ne voulait de Boby Lapointe, parce que ses disques ne se vendaient pas, c’est Joe Dassin, grand fan du chanteur, qui fort de son propre succès fit pression auprès de son label pour lui décrocher un contrat et finança les séances d’enregistrement. Amusant aussi de découvrir que Lapointe avait beaucoup de mal à chanter en mesure en se calant sur le tempo de la petite formation qui l’accompagnait. Goraguer se tenait à ses côtés dans la cabine et lui tapotait l’épaule pour lui dire : vas-y, c’est à toi.

Il a manqué à ce livre d’une lecture agréable un dernier toilettage pour en bannir les nombreuses anacoluthes et quelques coquilles. Un index des noms propres aurait été fort utile mais il n’y a décidément rien à espérer des éditeurs français sous ce rapport.

Procurée par Olivier Julien, cette anthologie de trois CD

dédiée aux jeunes années d’Alain Goraguer est très recommandable.

Un de mes thèmes préférés de Goraguer : Nous avions vingt ans, composé pour le film de Pierre Kast le Bel Âge, avec sa petite phrase au piano si caractéristique et qui serre le cœur à chaque écoute. On notera aussi la présence du vibraphone, qu’employait également Goraguer à la même époque dans ses arrangements pour Serge Gainsbourg (cf. par exemple Ce mortel ennui). Boris Vian, qui tenait un second rôle dans le film de Kast, écrivit sur cette mélodie des paroles pour Magali Noël.

Muriel Spark, Intentions suspectes (Loitering with Intent, 1981). Traduit de l’anglais par Alain Delahaye. Fayard, 1983. Rééd. Gallimard, « Folio », 1989, et Robert Laffont, « Pavillons poche », 2025.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Fleur Talbot achève l’écriture de son premier roman. Pour assurer sa subsistance, elle accepte un emploi de secrétaire à l’Autobiographical Association. Ce club improbable, dirigé par Sir Quentin Oliver, réunit divers spécimens fatigués de la bonne société : excentriques, pompeux imbéciles, ratés et demi-gâteux, que le snob et manipulateur Sir Quentin a convaincu de l’intérêt d’écrire leurs mémoires, en leur recommandant de ne pas hésiter à broder pour leur donner de l’intérêt. Fleur soupçonne assez vite l’association de dissimuler une officine de chantage. Les événements suspects se multiplient, propres à illustrer le fait que si l’art imite la nature, la nature imite aussi bien l’art – en l’occurrence le roman que Fleur est en train d’écrire, et dont le manuscrit lui est bientôt volé.

Plusieurs éléments, parfaitement fondus dans la narration, concourent à créer un univers romanesque riche, aux couches indissociables.

— Les réflexions de Fleur sur son travail de romancière et la finesse avec laquelle est suggéré combien sont poreuses et ambivalentes les frontières entre réalité et fiction, dans un climat de complot obscur dont les fils se tirent en coulisse et dont nous ne saisissons que des bribes. Parce qu’il l’aimante ou la saisit dans ses linéaments profonds, le roman en cours d’écriture finit par contaminer la réalité (observée, vécue, transposée ou réinventée) au point de l’anticiper.

— Le statut indécidable de la narratrice : assurément plus clairvoyante et observatrice que son entourage (au prix d’un léger complexe de supériorité), Fleur Talbot est-elle reliable ou unreliable ?

— La manière irrésistible dont, chez Spark, les événements dramatiques se colorent de comédie, voire de burlesque (cf. une autre de ses grandes réussites, Demoiselles aux moyens modestes).

— Une épatante galerie de personnages : outre la cohorte de débiles déjà cités, « meilleures amies » dont on ne se méfie jamais assez, écrivaillons frustrés, logeurs désagréables, secrétaires acariâtres, vieilles toquées (ou qui font semblant de l’être).

— Enfin, à l’arrière-plan, l’ambiance prégnante du Londres de l’après-guerre, les logements sinistres, les fins de mois difficiles, les restes d’une société de classes exténuée.

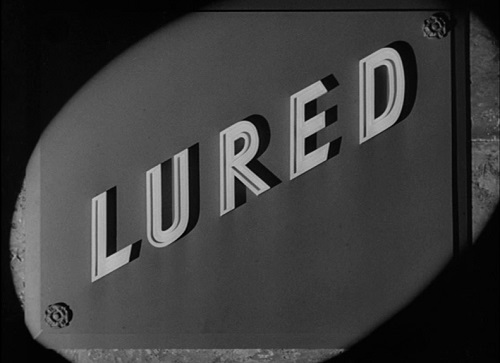

Lured (titre français : Des filles disparaissent, 1947) est un remake de Pièges de Robert Siodmak (1939), et la seule incursion de Douglas Sirk dans le genre du film policier d’ambiance londonienne – un Londres évidemment reconstitué en studio à Hollywood, avec le secours de quelques stock-shots. Le film appartient à la première période américaine de Sirk, alors que, sans attache à un grand studio, il travaillait au gré des commandes pour des producteurs indépendants (ici, Hunt Stromberg). Les exégètes de Sirk tiennent généralement Lured pour une production conventionnelle et négligeable. Le cinéaste, au contraire, toujours lucide et critique sur son travail, le retenait dans la liste des quelques films qui lui donnaient satisfaction (cf. Jon Halliday, Conversations avec Douglas Sirk). Ma foi, on est porté à lui donner raison. Même une production modeste de ce genre, par le soin de sa réalisation, fait apercevoir le secret perdu de Hollywood.

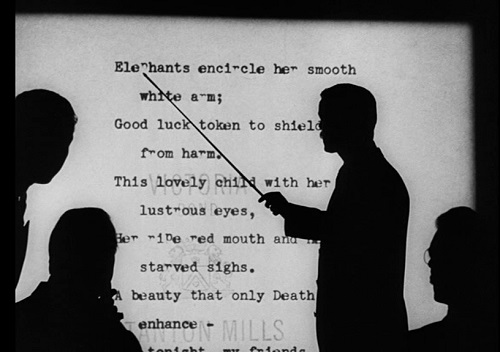

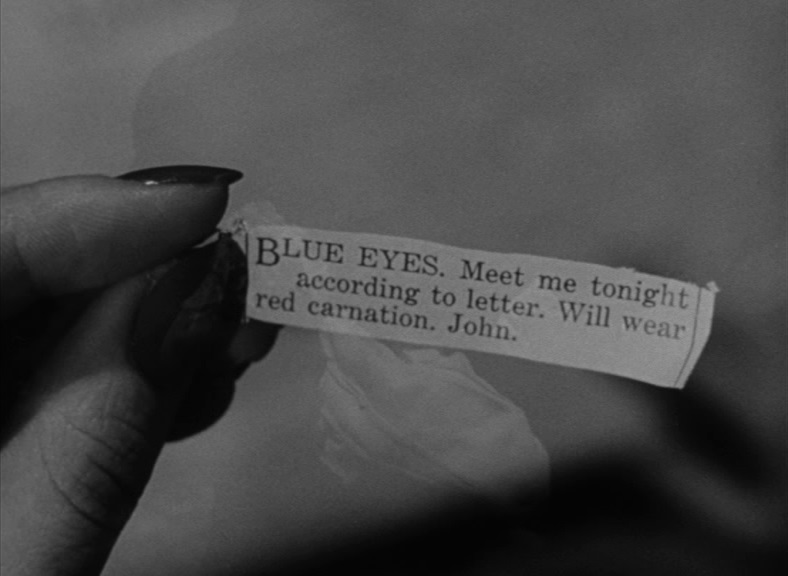

Argument. Un tueur en série recrute ses victimes féminines par petites annonces et nargue la police par voie de lettres anonymes annonçant ses crimes, sous forme de poèmes-énigmes nourris d’allusions à Baudelaire *. (La circulation et le décryptage de ces messages font l’objet d’un soin visuel attentif.) Scotland Yard embauche l’amie d’une des victimes, taxi-dancer de cabaret, pour servir d’appât au tueur. Le scénario de Leo Rosten, malgré quelques trous d’air, disperse habilement les soupçons au fil d’une intrigue en méandres ménageant fausses pistes et digressions. On retiendra en particulier le stupéfiant épisode avec Boris Karloff, qui constitue presque un petit film en soi, d’ambiance morbide, mini Boulevard du crépuscule avant la lettre.

Dans ses précieux entretiens avec Jon Halliday, Sirk énonçait les principes directeurs de son travail : la quête d’une forme spécifiquement cinématographique, distincte de la littérature et du théâtre, la mise en scène comme torsion du scénario, l’élaboration d’un fil conducteur plastique dans la lumière, la composition des plans, la liaison du jeu des acteurs à la scénographie.

À cette aune, on comprend pourquoi ce film lui avait laissé un bon souvenir.

D’une part, il y a disposé d’une distribution de qualité : outre Karloff déjà cité, Charles Coburn, George Sanders, George Zucco (sympathique acteur de genre anglais, chargé, dans le rôle d’un limier cruciverbiste, d’apporter la touche d’humour obligée) ; et enfin ou d’abord, Lucille Ball, excellente à contre-emploi, qui interprète le seul personnage américain du film, destiné sans doute à servir de relais d’identification au public états-unien.

D’autre part, avec une belle économie de moyens, le cinéaste, son chef opérateur William H. Daniels et son ensemblier Nicolai Remisoff sont parvenus à donner une remarquable cohérence visuelle au film.

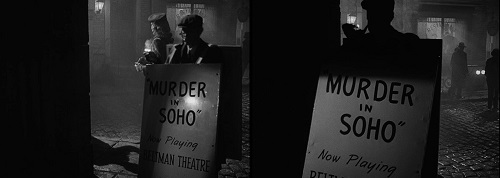

L’exposition, exemplaire de concision, donne le la. En quelques minutes où les plans s’enchaînent de manière à faire travailler l’intelligence du spectateur, la situation est posée de manière intrigante et claire. On épinglera notamment un plan admirable : une jeune écervelée court à son rendez-vous avec le tueur. Elle le retrouve au coin d’une rue. Le coin de la façade masque la silhouette du tueur, dont seule l’ombre se dessine sur le pavé (souvenir, peut-être, de M le maudit). À ce moment s’avance vers nous un homme-sandwich annonciateur du destin, faisant de la réclame pour une pièce de théâtre intitulée Murder in Soho (now playing, en effet, sous nos yeux !). Lorsqu’il quitte le champ, le couple à l’arrière-plan s’est évanoui.

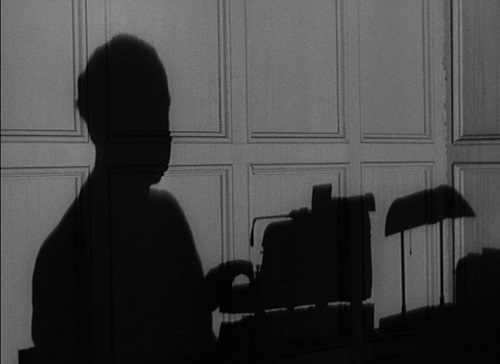

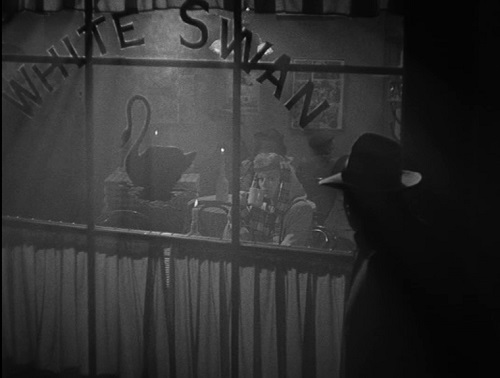

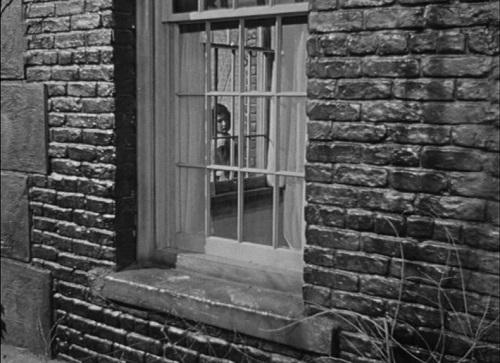

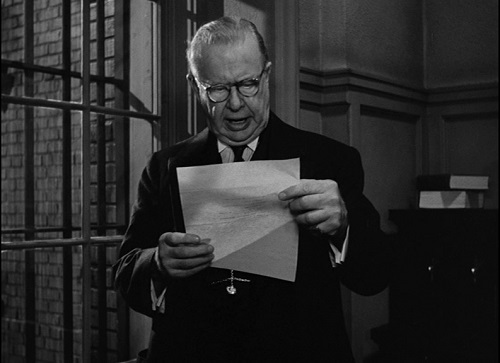

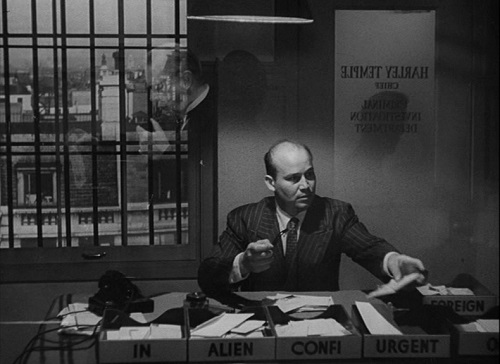

Cette exposition met aussi en place le double thème plastique du film : 1. Le recours aux ombres chinoises. 2. L’abondance des grilles et des grillages, des embrasures, des fenêtres à barreaux ou à croisillons, cadres dans le cadre qui enserrent les personnages dans les rets de l’intrigue et suggèrent l’idée d’un piège sur le point de se refermer sur eux. Quelques exemples ci-dessous.

* Ce type de tueur en série épris de devinettes (où se révèlent narcissisme détraqué et complexe de supériorité) sera appelé à une grande fortune dans la littérature et le cinéma criminels. Le personnage annonce le Sourdingue d’Ed McBain, voire Hannibal Lecter. À propos de ce tueur, Jean-Loup Bourget formule une autre remarque : sa culture européenne est le signe, conformément aux stéréotypes anti-intellectuels hollywoodiens, qu’il est décadent et dangereux (Douglas Sirk, Edilig, 1984).