Une secte impossible

Peut-être d’ailleurs Fornasetti a-t-il d’abord été positivement, substantiellement, un collectionneur. Sa maison milanaise — constellée de séries d’assiettes anglaises — proclamait avec force cette passion : le mur de façade en avait été percé pour installer une collection de verres en cristal taillé et coloré. L’espace des pièces était dévoré par le témoignage d’une autre obsession : celle de l’imprimé, sous toutes ses formes, du livre à la revue et à l’image, aberration ravageuse — et assez répandue — dont Fornasetti ne manquait jamais de se moquer ironiquement. Héros de cette secte impossible des dévorateurs de papier qui, de loin en loin sur la planète, absorbent quotidiennement catalogues et magazines, livres de mode et ouvrages d’architecture, histoire du design et chroniques de tous ordres ; secte dont les membres se ressembleraient tous, se jetant sur les mêmes livres, adulant les mêmes auteurs, tout en s’ignorant les uns les autres, prêts à se jalouser, courant à l’unique ou à l’inédit, aspirés vers l’absolu de leur obsession ; monomanes ballottés de catalogue en catalogue, de notice en bulletin, n’ayant de cesse d’avoir, tel De Quincey, rendu impraticables chambres et couloirs, oxygénés qu’ils sont chaque jour par le renouvellement salvateur des publications, poussés à franchir le barrage des langues et des cultures, ne pouvant rapidement se contenter d’une langue propre, tel, donc, Fornasetti qui avouait ne plus avoir accès à sa propre archive.

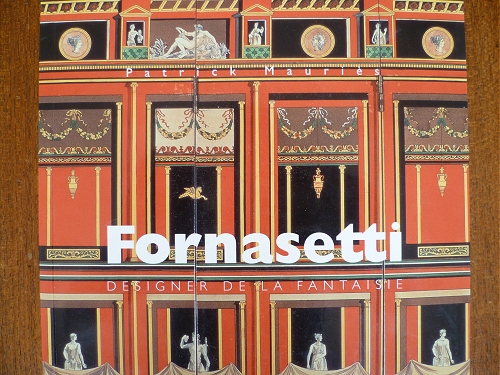

Patrick Mauriès, Fornasetti, designer de la fantaisie,

Thames & Hudson, 2006.

Fin de phrase contredite dix pages plus loin, tant le démon de l’accumulation n’exclut pas l’obsession d’un ordre impossible :

Jusqu’à la fin de sa vie, il pouvait ainsi désigner sans erreur la place du moindre de ses treize mille projets, dûment étiquetés et catalogués.

Fornasetti est-il ce F. dont parle Mauriès dans les Lieux parallèles (Plon, 1989), et dont l’image m’a longtemps hanté ? (On suppose que oui, l’initiale B. correspondant au prénom de son fils, Barnaba.)

F. mort, sa femme avoue qu’elle n’a qu’une hâte: fare ordine, débarrasser tables, sols et divans des magazines, quotidiens, livres et tracts en toutes langues amoncelés par son mari soixante ans durant, et dont il interdisait farouchement qu’on déplaçât le moindre atome. Elle peut enfin, après cette longue attente, s’approprier un espace : en le vidant. Son fils, quant à lui, se décide à franchir le tabou : il me conduit dans les pièces que F. condamnait jalousement, de peur de se livrer d’une manière ou d’une autre ; et le petit pavillon urbain se révèle alors donner, fantastiquement, sur un dédale d’ateliers et de couloirs aux murs implacablement saturés d’objets et de collections de tous ordres (dont des maquettes sous verre exécutées en filaments de fromage ; certaines, me dit B., grouillant de vers…), quand il ne s’agit pas d’imprimés de tous formats, âges ou couleurs.

Collectionneur exemplaire, c’est-à-dire effrayant, F. était aussi méthodique : pas une collection de Vogue ou de Maison et Jardin qui ne soit étiquetée, répertoriée, analysée — tout en étant impraticable, étouffée sous la poussière d’un demi-siècle. Spectacle toujours poignant — mais prévisible, naturel pour qui connaissait F. — que cette moisissure gagnant jusqu’au moindre centimètre possible. Et son fils — qui avait eu des velléités d’évasion, était parti plusieurs années avant de revenir — me montre fièrement sa chambre tout là-haut, qui aurait pu être un jardin suspendu, et où seul un mauvais sommier et un réchaud se détachent sur un fond noirci d’Illustrazione italiana et de vieux livres, dont certains rarissimes. Il n’en a assurément pas ouvert un seul, se contente de savoir qu’ils peuvent avoir de la valeur, se satisfait maintenant de vivre dans le voisinage enveloppant de ce gigantesque cadavre.

La listomanie est une maladie contagieuse

On est presque jaloux de n’avoir pas eu l’idée avant lui. Au hasard de ses pérégrinations dans les supermarchés, Philippe Billé a entrepris de collecter les listes de courses abandonnées. Il en a tiré un livre dont l’Éditeur singulier nous apprend l’existence et qu’il commente impeccablement ici. Inutile d’ajouter que je me suis empressé de le commander.

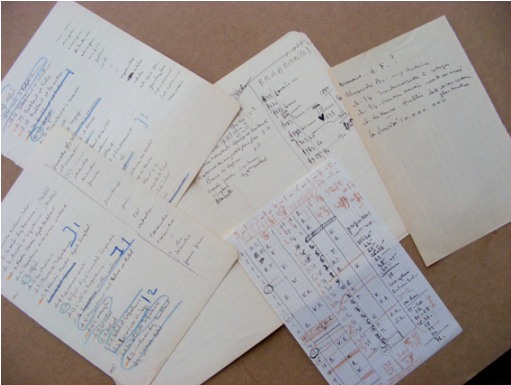

Plus chic, Liza Kirwin, conservatrice des manuscrits au Smithsonian’s Archives of American Art, a réuni dans Lists une septentaine de notes, pense-bête, inventaires, listes d’adresses, de livres à lire, de choses à faire… de la main de grands artistes du XXe siècle tels que Picasso, Calder, Cornell, Kline et de Kooning. Nous devons cette fois l’information à un billet joliment illustré de Richard Weston, et l’on peut également aller lire ici la présentation de l’éditeur.

Verroterie

On ne se l’explique pas, c’est comme ça. Les armoires ont beau déborder, le vendredi matin à la brocante, impossible de résister à l’appel du verre coloré.

Cent mille milliards de listes

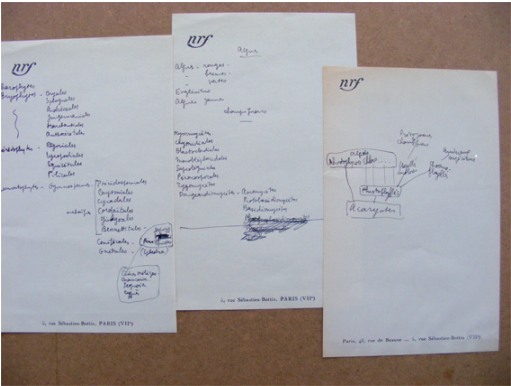

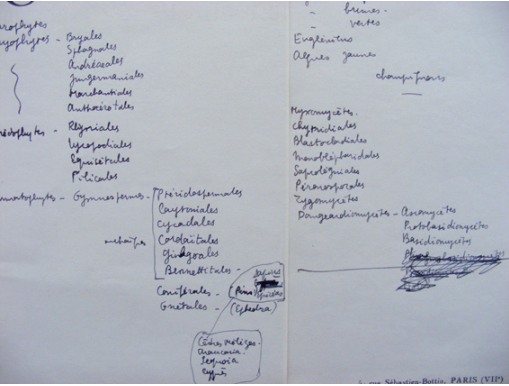

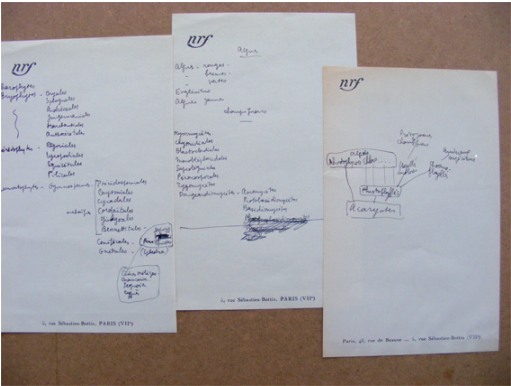

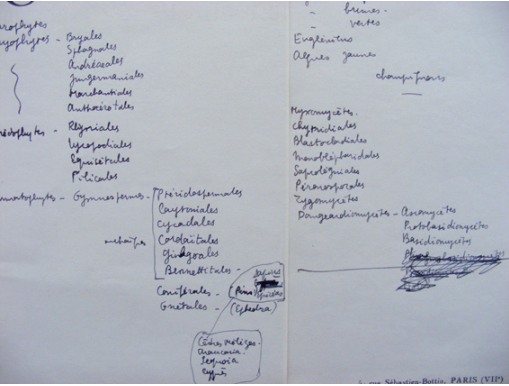

Listes de Raymond Queneau, exposées parmi cent mille milliards d’autres choses à la Maison du livre (Bruxelles) à partir du 13 novembre. On y revient demain.

Etc.

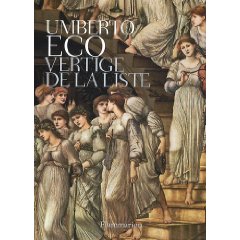

Un titre pareil… naturellement, j’ai craqué. Le volume accompagne la manifestation homonyme qui se déroule ce mois-ci au musée du Louvre sous la houlette d’Umberto Eco. Au programme, conférences, expositions, lectures, concerts, projections et autres festivités. Heureux Parisiens.

Dans Bâtons, chiffres et lettres, Queneau écrivait que l’Iliade et l’Odyssée avaient d’emblée fixé les deux grands modèles narratifs possibles, et qu’on pouvait classer depuis lors la plupart des romans en romans Iliade et en romans Odyssée. Cherchant l’origine de la liste comme procédé littéraire, Eco la trouve à son tour chez Homère, dans le catalogue des navires de l’Iliade. Cette manie de l’énumération a perduré jusqu’à nos jours, dans les litanies médiévales, puis chez Rabelais, Sei Shonagon, Jules Verne, Whitman, Borges, Joyce, Prévert, Perec, Pynchon et l’on en passe – n’oublions pas Boris Vian et Nino Ferrer.

Cependant, ajoute Eco, « Homère célèbre aussi un autre modèle descriptif – le bouclier d’Achille – ordonné et inspiré par des critères de clôture harmonieuse et limitée. En somme, chez Homère déjà, on oscille, semble-t-il, entre une poétique du « tout est là » et une poétique de l’ « et cætera ». »

Ces deux poétiques se rejoignent, il me semble. Chez Perec, l’obsession de la liste et du dénombrement obéit à un désir d’exhaustivité et donc de totalisation (qui se sait voué à l’échec, mais c’est une autre histoire : c’est la case noire de l’échiquier de la Vie mode d’emploi, la pièce manquante du dernier puzzle de Bartlebooth). C’est une manière d’embrasser, d’épuiser la totalité du réel, comme pour conjurer la hantise du vide qui traverse toute son œuvre.

Semblablement, l’Ulysse de Joyce, odyssée moderne aussi grandiose que dérisoire, est tout à la fois roman de l’« et cætera » (inventaire du contenu du tiroir de cuisine de Leopold Bloom) et roman de la totalité narrative et formelle (l’univers dans une goutte d’eau, toutes les formes narratives mises au service de la relation des événements d’une journée ordinaire).

Ajoutons que l’ouvrage ne se cantonne pas au champ littéraire mais aborde également le champ pictural, où l’équivalent de la liste serait à chercher du côté de l’accumulation, de la répétition, de la duplication des motifs – des galeries de peinture de David Teniers le Jeune jusqu’aux boîtes de soupe d’Andy Warhol.

Je n’ai fait ici que paraphraser et gloser à grands traits la préface d’Eco. Voici la table des matières :

1. Le bouclier et la forme. – 2. L’énumération ou la liste. – 3. L’énumération visuelle. – 4. L’indicible. – 5. Liste de choses. – 6. Liste de lieux. – 7. Il y a liste et liste. – 8. Échange entre liste et forme. – 9. Rhétorique de l’énumération. – 10. Listes de mirabilia. – 11. Collections et trésors. – 12. La Wunderkammer. – 13. Définition par liste de propriétés vs définition par essence. – 14. Il cannocchiale aristotelico. – 15. L’excès, à partir de Rabelais. – 16. L’excès cohérent. – 17. L’énumération chaotique. – 18. Les énumérations des mass media. – 19. Listes de vertiges. – 20 Échanges entre liste pratique et liste poétique. – 21. Une liste non-normale.

Ça s’annonce bien.

Vintage

Parmi les choses désormais sans usage qu’on ne se résout pas à jeter figure notamment ce paquet de papier carbone. C’est là pure sentimentalité : souvenirs d’une fascination d’enfance pour les articles de papeterie et les accessoires de bureau, des premiers textes tapés à la machine (c’était une Hermès), des hurlements de rage en s’apercevant que la feuille de carbone était à l’envers et qu’il fallait recommencer la page. Et puis, j’adore la typo.

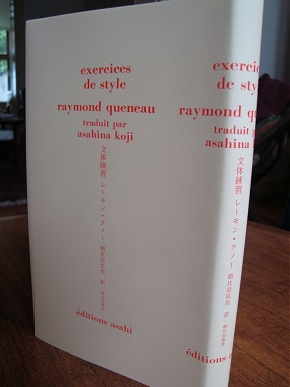

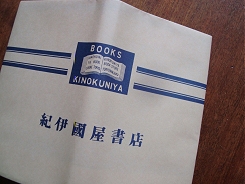

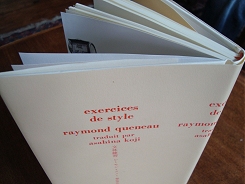

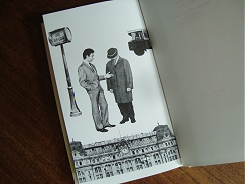

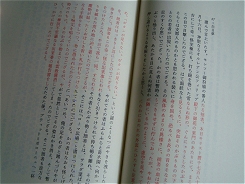

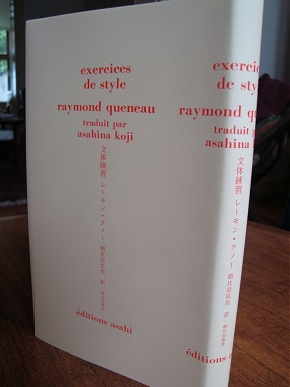

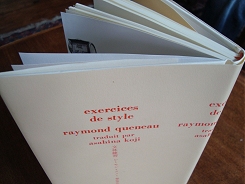

Queneau-san

L’enveloppe est tombée dans la boîte aux lettres en faisant « floc ». Un livre, à l’évidence, mais pas celui que j’attendais ces jours-ci. J’ai déballé le papier cadeau, de plus en plus intrigué ; et j’ai ouvert des yeux tout ronds, j’en suis resté baba. Informés d’une de mes manies qu’ils ont déjà contribué à entretenir, G et S, de passage à Tokyo, ont eu la délicate attention d’y acquérir pour moi l’édition japonaise des Exercices de style. Exemplaire relié sous jaquette, impression en deux couleurs d’une extraordinaire finesse sur papier ivoire couché, avec deux planches hors-texte et quelques fantaisies typographiques, si discrètes qu’on ne les remarque qu’au second coup d’œil : une superbe réalisation éditoriale, d’une élégance parfaite. Et cet exemplaire, l’employé de la librairie Kinokuniya n’a pas manqué de l’envelopper avec soin sous une liseuse — suivant une habitude disparue ici mais qui a toujours cours là-bas. Mon fétichisme est comblé. Encore merci aux deux oiseaux voyageurs pour ce magnifique cadeau.