Les Français croient aux mots

Le charme de l’Autre Journal où s’épanouissait, dominatrice, Marguerite Duras, c’est qu’à la différence de nombreux confrères on le sentait respirer. Les défauts y étaient si évidents qu’ils vous donnaient l’envie de mettre la main à la pâte. Ils sont rares les journaux où l’on souhaiterait intervenir, prendre la parole. En général, ils sont ou tellement bêtes ou tellement bien faits que l’on voit tout de suite que l’on est de trop. […]

Le temps de trouver un arrangement, l’Autre Journal cessa de paraître. Il n’avait rien d’une chaîne de télévision, ce n’était pas Radio Monte-Carlo, même pas un quotidien. À peine un hebdomadaire. Il ne se trouva donc aucun financier sérieux pour s’intéresser à lui puisqu’il ne risquait pas d’être un gouffre. Le monde du capital a son orgueil : il ne va pas s’asseoir à une table de chemin de fer où la mise initiale est de cinquante francs. Ces choses-là risquent de s’apprendre, et c’est ainsi que, tout riche que l’on est, l’on perd sa réputation.

Bernard Frank

Le Journal littéraire no 1, septembre-novembre 1987.

J’ai vendu la mèche quand j’avais vingt ans : « Je retrouvais cette idée qui m’avait si fort effrayé que l’histoire de la littérature, même la plus rudimentaire, parlait souvent plus à une imagination bien dressée que les chefs-d’œuvre dont elle avait le souci. » Autrement dit, les chefs-d’œuvre me faisaient moins d’effet que leur bande-annonce, leur notice. Et partout pareil. Dans les restaurants, on est plus fasciné par les cartes, la richesse des menus que par ce qui est dans l’assiette. Et ces restaurants, nous n’y allons le plus souvent que par le commentaire que nous avons lu dans les guides. Ce sont les mots du chroniqueur qui nous ont fait de l’effet. Nous nous délectons du verbal, nous mangeons de la rêverie. Les médicaments, longtemps, nous ont fait de l’effet par leur notice, leur mode d’emploi. La France, on le sait, va mourir sous le poids de ses médicaments, de sa Sécurité sociale. Et pourquoi les Français sont-ils si dépensiers en drogue ? C’est qu’ils croient aux mots.

Égoïste no 13, tome 1, 1996.

Chroniques reprises dans Rêveries, Le Dilettante, 2000.

Nos vies antérieures

Mes précédentes incarnations : un melon, un homard, un lémur, une bouteille de vin, Aristippe.

Époques où j’ai vécu : l’ère d’Auguste à Rome, puis à Paris et à Londres de 1660 à 1740, et, en dernier, de 1770 à 1850.

J’ai eu pour amis au cours de la première période Horace, Tibulle, Pétrone et Virgile ; au cours de la seconde : Rochester, Congreve, La Fontaine, La Bruyère, La Rochefoucauld, Saint-Évremond, Dryden, Halifax, Pope, Swift, Racine, Hume, Voltaire ; et pendant la dernière période, j’ai connu Walpole et Gibbon ; Byron, Fox, Beckford et Stendhal, Tennyson, Baudelaire, Nerval et Flaubert. — Après-midi à Holland House, dîners chez Magny.

Cyril Connolly, le Tombeau de Palinure (The Unquiet Grave, 1944).

Traduction de Michel Arnaud, Fayard, 1990.

Les incertitudes du langage

Tel fut pour moi le premier maléfice du langage : en lui je ne pouvais être effectivement qu’immigré, déplacé, sans que cet exil forcé me donnât pour autant la nostalgie d’une terre perdue. Le maniement du langage me ferait perdre jusqu’au pouvoir de me représenter ce que j’avais perdu !

[…]

La puissance d’un art tient à ce qu’il s’affronte à ce qui le nie : la musique au visible, la littérature au silence. Pourquoi suis-je devenu psychanalyse, sinon pour mesurer sans cesse le langage à ce qui n’est pas lui ?

J.-B. Pontalis, l’Amour des commencements. Gallimard, 1986.

Nécrologie du Monde.

Voeux

Le mois de janvier est celui au cours duquel on formule des vœux pour ses bons amis, et les autres mois sont ceux au cours desquels aucun de ces vœux ne se réalise.

Georg Christoph Lichtenberg

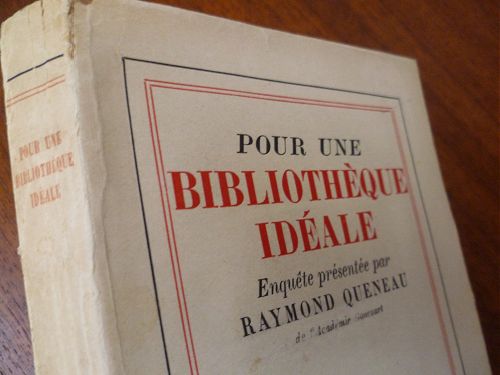

Queneau et Gertrude Stein

Dans les années 1950, Queneau diligenta une enquête auprès de deux cents écrivains en leur demandant d’établir une liste de cent ouvrages pouvant former la bibliothèque idéale. Sur les deux cents destinataires, une quarantaine répondit de façon positive, en trichant parfois (certaines listes comptent deux cents titres) ou en assortissant leur réponse d’un commentaire sur les limites bien connues de cet exercice (ainsi Caillois et d’autres) ; ou encore en s’en tirant par une pirouette (réponse de Salacrou : « Le Littré et le Guide Michelin. »). Une quarantaine d’autres répondit de façon négative, et leur refus n’est pas moins instructif. Les uns en développent longuement les raisons (Audiberti, Bachelard), les autres le motivent de manière lapidaire. Ainsi Paulhan, assez drôle :

Mais je ne sais pas. Comment voulez-vous que j’y arrive ? Puis je ne crois pas trop qu’il y ait des ouvrages essentiels. Je pense qu’il y a des pensées essentielles auxquelles on finit en général par arriver, à propos de n’importe quels ouvrages — ou sans ouvrages du tout.

Il m’y faudrait bien deux ou trois ans de travail.

Je furète de temps à autre dans ces listes. Le consensus attendu qui se dégage sur certains noms (Homère, Rabelais, Shakespeare, Proust, etc.) est moins intéressant que les affinités électives qui s’y révèlent. Ainsi, si l’on n’est pas surpris de voir Leiris mentionner tous les livres de Roussel, il est plus inattendu de voir Queneau citer six Stendhal et quatre Gertrude Stein. Cette connexion Queneau-Stein m’a longtemps intrigué. Et puis, tombant l’autre jour sur cette lecture, par Gertrude Stein, de son texte If I Told Him : A Completed Portrait of Picasso, fondé sur un jeu hypnotisant de reprises et de permutations, j’ai compris ce qui pouvait séduire là le poète de Si tu t’imagines.

Faut pas employer des mots comme ça

S’il y a une chose qui exaspère Léautaud, c’est bien le verbiage, l’emphase, les à-peu-près, les grands mots creux. C’est toujours réjouissant de l’entendre s’énerver à ce sujet au micro de Robert Mallet et l’on se dit que s’il était invité aujourd’hui à la radio, il passerait son temps à enguirlander ses interlocuteurs : Léautaud face à l’arrogance branchée de Pascale Clark ou au bredouillis de Marc Voinchet, on aurait rêvé d’entendre ça.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/pl.mp3]

Les entretiens de Léautaud et Robert Mallet sont édités en dix CD chez Frémeaux & Associés. Ils sont disponibles à la Médiathèque. Transcription publiée chez Gallimard et rééditée au Mercure de France.

Merci à OS.

Nombril farci

En dehors de la péninsule italienne, vous voyez plus souvent écrit «ravioli » que « tortelli », pourtant les deux termes semblent avoir été employés indifféremment depuis des siècles. D’un point de vue technique, le ravioli est la farce (on peut encore trouver des ravioli nudi, des raviolis nus, qui ont l’aspect de petites boulettes et donnent l’impression que le chef avait épuisé ses réserves de farine) et les tortelli sont l’enveloppe. Tortelli est le diminutif de torte — tourte ou tarte — et la tourte est le plus vieil aliment d’Italie. Au Moyen Âge, ce n’est encore guère qu’un pain rond au cœur duquel est enfouie une petite gâterie. Des recettes sont publiées dans le Liber de coquina, le premier livre de cuisine connu en Italie, écrit vers la fin du XIIIe siècle. (Les autres pâtes de Miriam, les tortellini — diminutif de tortelli —, sont de beaucoup plus petite taille et datent d’une période moins lointaine, sans doute du début de la Renaissance, en qualité de spécialité de Bologne. D’après la légende, ils auraient été inventés par un boulanger imaginatif, en hommage au nombril de la femme mariée avec qui il avait une liaison — œuvre si fidèle à l’original que la ressemblance sauta aux yeux du cocu.)

Bill Buford, Chaud brûlant (Heat).

Traduction d’Isabelle Chapman.

Christian Bourgois, 2007.