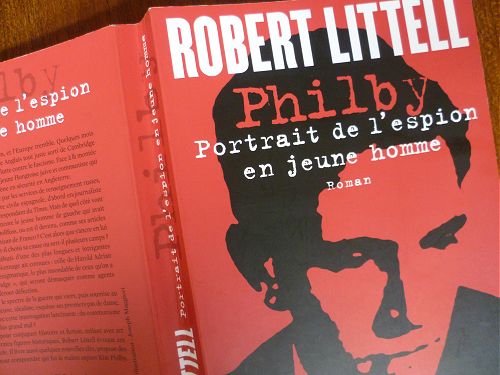

Oulip007

Bel exercice d’écriture à contrainte. On imagine l’espion aux abois dans sa chambre d’hôtel, en train de compter ses mots et de multiplier désespérément les chevilles pour parvenir à caser un parce que ou un finalement en cinquième ou en dixième position.

Au début de l’année 1937, j’ai considéré que Sonny avait acquis suffisamment de savoir-faire pour partir en Espagne. Lors de notre dernier rendez-vous, sur le banc de Regent’s Park où nous nous étions rencontrés la première fois, je lui ai donné une feuille de papier de riz très fin. À gauche, sur une colonne, j’avais noté la liste des choses qui nous intéressaient : chars, camions, chantiers de réparation, aéroports, bombardiers, chasseurs, artillerie, mortiers, mitrailleuses, bataillons, régiments, division, conseillers allemands ou italiens, pilotes allemands ou italiens. À droite, j’avais inscrit une liste de mots anodins : parce que, finalement, temps, incroyable, savoureux, crépuscule, déjeuner, ce genre de choses. Je lui ai donné l’ordre d’envoyer chaque semaine une lettre d’amour à Mlle Dupont, au 79, rue de Grenelle à Paris. Il placerait un mot codé tous les cinq mots de la lettre. S’il voulait faire savoir qu’il avait vu dix-huit chars dans un chantier de réparation, le cinquième mot de la missive serait 18, le dixième serait parce que, le quinzième, temps.

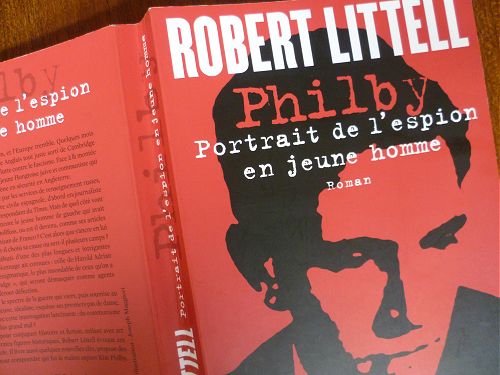

Robert Littell, Philby. Portrait de l’espion en jeune homme.

Traduction de Cécile Arnaud. Baker Street, 2011.

Les filiations secrètes (suite)

Macadam à deux voies (Two-Lane Blacktop) de Monte Hellman (1971)

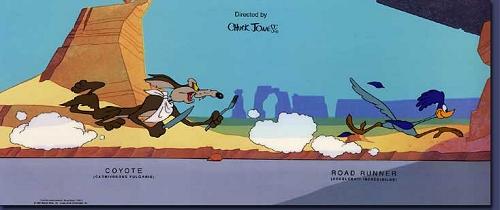

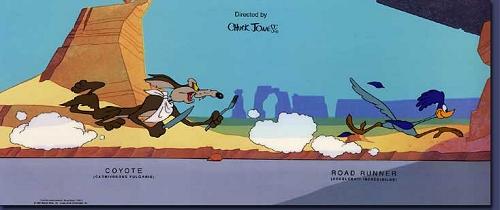

On écoutera avec beaucoup d’intérêt Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret présenter leur livre Road Movie, USA (Hoëbeke) au micro de l’émission Projection privée de Michel Ciment (France-Culture). Non seulement les deux compères inscrivent avec brio ce genre paradoxal dans la géographie, l’histoire et la culture américaines, mais ils circulent avec aisance dans l’ensemble du cinéma américain en multipliant les croisements féconds, les rapprochements inattendus et stimulants. On y gagne des aperçus neufs sur Ford et Chaplin, la manière dont le cinéma des années 1970 réinvestit des thématiques élaborées dès les années 1930, la généalogie du road movie, dont le tandem aperçoit les prolégomènes jusque dans le Magicien d’Oz et — grand moment de l’entretien — les cartoons de Chuck Jones mettant en scène Bip Bip et Coyote, vus comme la quintessence existentielle et théorique du genre, au carrefour du western et de Samuel Beckett (!). On peut écouter l’émission ici ou la télécharger ici durant un temps limité.

Rappelons si nécessaire qu’on ne perdra pas son temps en lisant les ouvrages de Jean-Baptiste Thoret sur l’« effet Zapruder » et le cinéma américain des années 1970, et les essais toujours vifs et stimulants de Bernard Benoliel sur l’Homme de la plaine d’Anthony Mann, Clint Eastwood et Bruce Lee.

Road Runner et Wile E. Coyotte, ou la rencontre du western et de Beckett

Hardellet à Londres

Post-scriptum. En farfouillant dans mes carnets à la recherche d’autre chose, je suis retombé sur ceci.

C’est à Londres qu’aboutissent et d’où partent ce que je nomme les corridors du Passé, ces voies parallèles qui vous permettent de sauter en marche sur une autre trajectoire du Temps. J’ai souvent rêve d’un Guide qui enseignerait, avec plan à l’appui, où et comment pénétrer dans ces couloirs comme dans les merveilleuses gares clandestines dont parlait Alphi, vous savez : celui qui laissait la porte ouverte, la nuit, dans l’espoir qu’une dame nue de toute beauté se tromperait enfin de chambre et entrerait chez lui.

André Hardellet, Lourdes, lentes.

Les gaffeurs magnifiques

Plus fort que Jacques Clouseau.

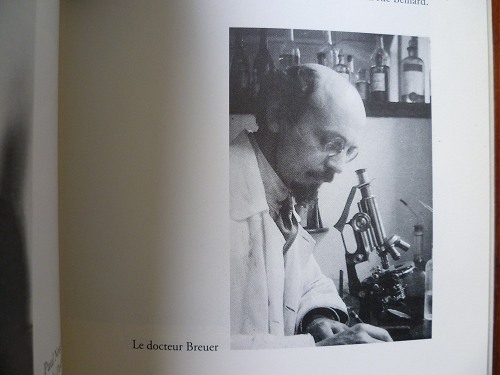

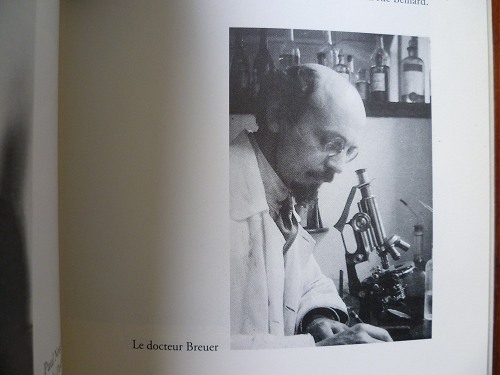

Plus tard, des liens très particuliers vont lier Paul Nougé avec un autre médecin dont on prétendait qu’il avait inspiré à Hergé le personnage du professeur Tournesol : le docteur Breuer. Il semble même que cette filiation célèbre ait quelque peu déteint sur les souvenirs qu’on rapporte à son sujet puisqu’on le présente souvent comme un homme attachant, arrivant au laboratoire avec des souliers de couleurs différentes et commettant de mémorables impairs. [Témoignage de Charles Sluys :] « Nougé m’a raconté que Breuer avait assisté jusqu’à la mort un de ses amis, se chargeant ensuite de toutes les démarches administratives, soutenant la jeune veuve dans le malheur. Puis, peu de temps après l’enterrement, il rencontre la jeune femme et, oubliant tout, lui demande des nouvelles de son mari. Elle le regarde d’un air tellement effaré que, pris d’un certain vertige, il ajoute : alors, toujours mort ? »

Olivier Smolders, Paul Nougé. Écriture et caractère.

À l’école de la ruse.

Labor, « Archives du futur », 1995.

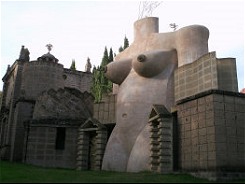

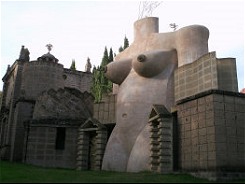

La ville imaginaire de Tomaso Buzzi

Un nom qui a piqué ma curiosité parmi ceux cités par Patrick Mauriès. En 1956, l’architecte et designer milanais Tomaso Buzzi (1900-1981) acquiert la Scarzuola, ensemble conventuel franciscain datant du XIIIe siècle et situé en Ombrie, non loin d’Orvieto. Il va consacrer vingt ans de sa vie à y édifier sa cité idéale.

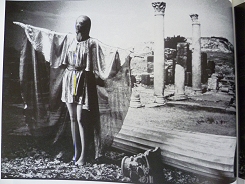

« Autobiographie en pierre » selon ses mots, parcours initiatique, lieu de rencontre entre nature et culture, la Città Buzziana est un complexe de sept théâtres dominé par une Acropole. D’esprit néo-maniériste (coexistence des styles, ruptures d’échelle, abondance de symboles et de citations), ce monde en miniature juxtapose en un labyrinthe composite de ruelles et d’escaliers les monuments visités par l’architecte au cours de ses voyages, des souvenirs de l’antiquité grecque et romaine, des sculptures de monstres et de figures mythologiques, et jusqu’à la tour de Babel. Un lieu magique comme on les aime (voir, dans un autre esprit, le musée Robert Tatin), et qu’on espère visiter un jour.

Figures de l’oubli

Nous vouons un culte à l’artiste maudit, que consume l’attente d’une élusive reconnaissance, mais il existe des œuvres, pas toujours mineures, qu’occultent au contraire leur élaboration lente et leur succès immédiat : achetées, à peine produites ou commandées, par des cercles d’amateurs fortunés, elles disparaissent pour ainsi dire de la circulation sans laisser de traces, jalousement gardées à l’intérieur des collections qui en réservent la valeur : tel fut le cas, à des degrés divers, des vues d’intérieur des Serebriakoff, de l’œuvre architecturale d’un Tomaso Buzzi, de la joaillerie d’un Jean Schlumberger ou d’un Joel Arthur Rosenthal — et de l’« art pauvre » de Lina Baretti que menaçait, en outre, sa fragilité.

Patrick Mauriès, Lina Baretti, parures, Le Promeneur, 2010.

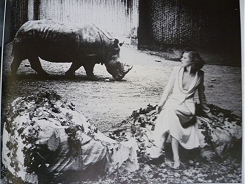

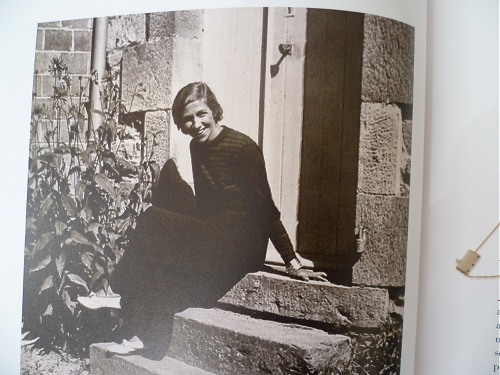

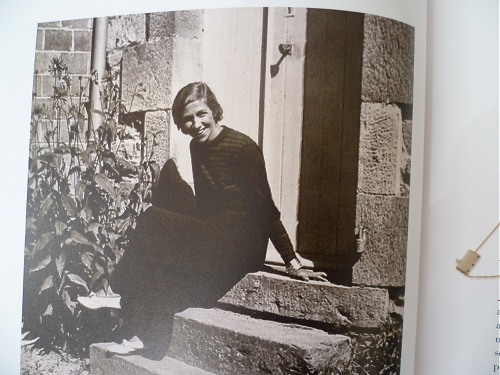

Lina Baretti en 1936