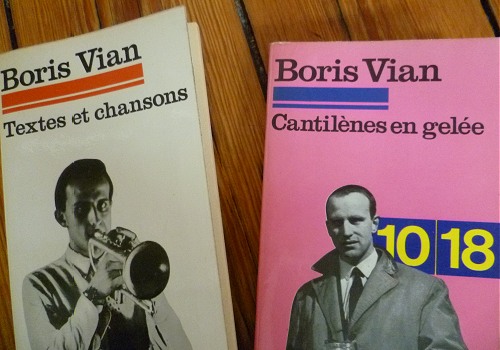

10/18

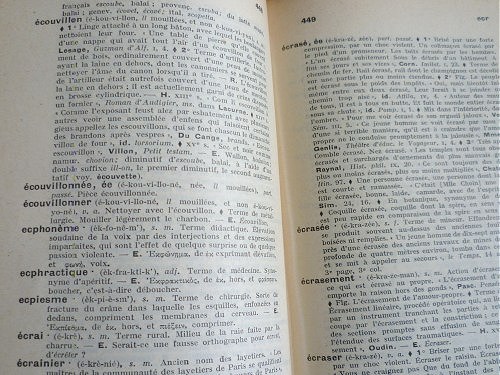

Cinquante centimes pièce à la brocante. Comme beaucoup de bibliomanes (voir ici et là), j’ai conservé un goût très vif des 10/18 des années 1970, dans lesquels j’ai découvert Stevenson, Dickens, Darien, Huysmans, Schwob, Tinan, Lorrain, Mirbeau, Bataille et tant d’autres. C’est dans cette édition que j’ai lu Boris Vian pour la première fois. Je ne me vois pas le relire dans la Pléiade.

Le jeu des reflets

La folie du verre continue. Folie bien modeste, qui n’égalera jamais celle d’Andy McConnell, spécialiste britannique de la question, dont on aime bien les interventions enthousiastes et colorées dans The Antiques Roadshow, et dont on a pu voir à la BBC la maison envahie du plancher au plafond par les vingt-cinq mille pièces de sa collection.

La folie du verre continue. Folie bien modeste, qui n’égalera jamais celle d’Andy McConnell, spécialiste britannique de la question, dont on aime bien les interventions enthousiastes et colorées dans The Antiques Roadshow, et dont on a pu voir à la BBC la maison envahie du plancher au plafond par les vingt-cinq mille pièces de sa collection.

« Murano », m’a affirmé le marchand qui m’a vendu ce vase. Je n’ai pas la compétence pour en juger et à vrai dire je m’en fiche un peu. L’essentiel est que, grâce à ses couleurs fondues dans la masse et à une astuce de fabrication (l’extérieur est cylindrique et l’intérieur bombé), il capte admirablement la lumière et ses jeux de reflets.

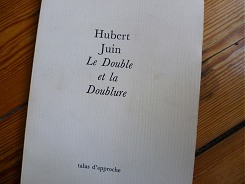

Libre promenade

La veille, Christian Bourgois et moi avions couru quelques librairies, feuilletant d’incroyables gravures et des tirages rares. L’amour des livres est qu’il y a en nous de plus subtil et de plus tenace. Un livre, cela se dévore et se hume, c’est un parfum qui est une nourriture, une odeur qui est un incendie. […]

Il conviendrait de s’interroger sur la singulière union de l’absence et de la permanence, de la mémoire et de l’oubli, puis, d’une façon générale, sur le peuplement des terres, les mécanismes de la lecture, le rangement des livres, l’invention des images, les libertinages de la raison, les incertitudes du réel et les perversions du songe.

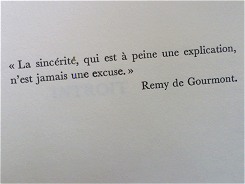

On est heureux d’avoir mis la main sur ce livre d’Hubert Juin, paru en 1981 au Talus d’approche dans une maquette de Pierre Faucheux. Livre inclassable, on aurait dit autrefois : recueil de mélanges, où s’entrelacent inextricablement le réel et l’imaginaire, l’autobiographie réinventée et l’essai. Juin s’adonne à un libre vagabondage dans sa bibliothèque et ses lectures, qui étaient colossales ; ranime les images d’une enfance rurale à Athus, où se cristallisa déjà son rapport aux livres, au langage et à la poésie ; s’invente un double, Théodore, sans doute en souvenir du bibliophile de Nodier, ou bien se met en scène écumant les bouquinistes en compagnie de Christian Bourgois. On va des grilles de mots croisés de Robert Scipion à Patrice de la Tour du Pin, en passant par Ovide, Pic de la Mirandole et Pierre Louÿs, sans oublier Feuillet de Conches qu’on ne connaissait pas (1798-1887, érudit et collectionneur, auteur de Causeries d’un curieux). La promenade réveille à chaque coin de rue le fantôme des écrivains aimés. Ailleurs, Juin écrivait en substance qu’une bibliothèque n’est jamais immobile ; elle est vivante et peuplée, et se modifie du même pas que nous. Ce livre en fait l’illustration.

Valéry et le rompol

Ne m’avez-vous pas raconté l’anecdote de la chambre de bonne de Valéry ?

François Caradec : Ah oui ! Cette chambre de bonne dans laquelle il se réfugiait pour lire des romans policiers, et qu’on lui fiche la paix. Il avait été obligé de louer cette chambre, car il adorait lire des romans policiers, et il ne pouvait pas le faire chez lui. Chaque fois qu’il en lisait un, sa femme arrivait et lui disait : « Mais, malheureux, que fais-tu ? Tu ne te rends pas compte, tu es de l’Académie française ! S’il y avait un journaliste qui arrive et te surprenne ainsi, tu aurais une belle réputation ! Arrête de lire ça ! » Il avait donc loué une chambre tout exprès, et on croyait que c’était pour des raisons amoureuses, des passades, mais pas du tout : quand il est mort, on a retrouvé plein de romans policiers dans cette chambre… Pour Paul Valéry, il faudra bien qu’un jour on ait le droit de dire ce que l’on pense de lui. Je me souviens d’avoir voulu faire autrefois, dans la collection « En verve », chez Pierre Horay, un Paul Valéry en verve, et je n’ai pas eu l’autorisation de la famille Valéry ! Or, tous les bons mots de Valéry, les vacheries qu’il a dites sur les gens, ses pensées, etc. font que l’on s’aperçoit que, la plupart du temps, la pensée la plus profonde de Valéry vient d’un calembour ou d’une contrepèterie, qu’il a arrangé ou amélioré, de telle sorte que cela ne se voie point. Il travaillait comme Raymond Roussel, finalement. C’était vraiment un écrivain. Quand on lit ses œuvres de jeunesse, on se rend compte que c’était d’abord un écrivain drôle, très anarchiste, etc. Puis, ensuite, il est devenu très académique. Et la famille, à l’heure actuelle, considère que Paul Valéry est un académicien et qu’il l’a toujours été. […]

Valéry rigolo, c’est assez inattendu, n’est-ce pas ?

F. C. : Oui mais c’est l’humour du Mercure de France, de la Revue blanche, etc., l’humour symboliste. Au fond, Valéry est un symboliste qui a mal tourné.

Propos recueillis en février 1980 par Jean-Paul Goujon.

Histoires littéraires no 43, juillet-août-septembre 2010,

dossier « Les chantiers de François Caradec ».

Paul Valéry visite à Liège l’Exposition du livre

organisée pour le cinquantenaire du symbolisme

(ce qui daterait, sauf erreur, ces images de 1936).

Photos de presse trouvées à la brocante.

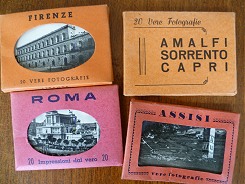

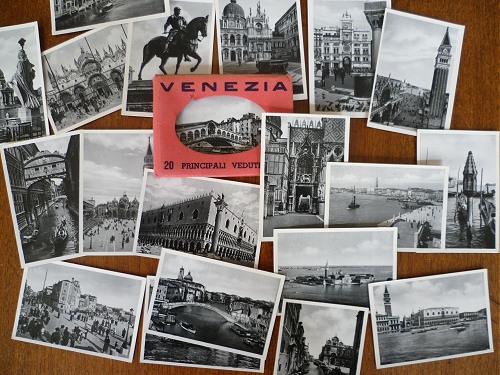

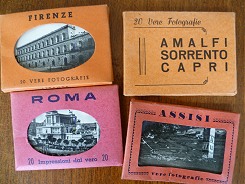

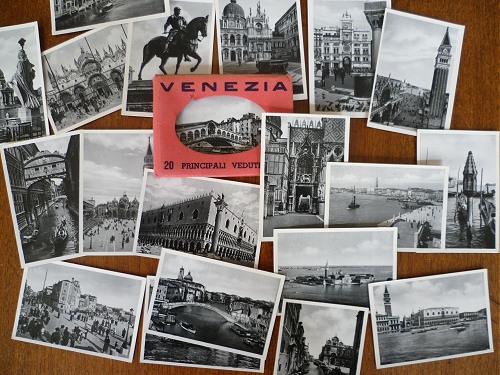

Vedute portatives (2)

Nouveau lot de pochettes de vues-souvenirs italiennes dont j’avais déjà évoqué le charme ici.

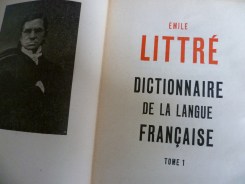

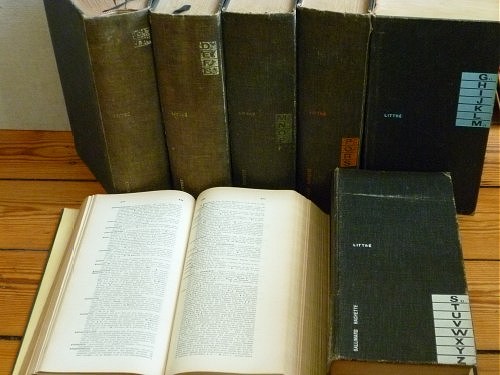

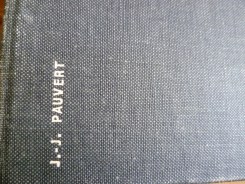

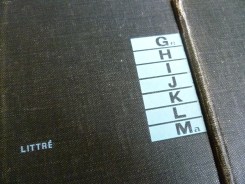

Tout Littré

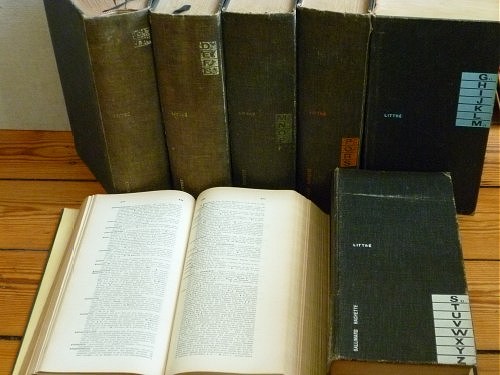

L’aubaine de l’année, c’est le Dictionnaire Littré dans sa réédition intégrale en sept volumes — soit environ 13 700 pages — procurée par Jean-Jacques Pauvert à partir de 1956, pêché ce matin pour vingt euros à la brocante, sans même avoir à marchander. Chez les libraires d’occasion, ce meuble considérable se négocie généralement autour de cent cinquante euros, et voilà longtemps que je me tâtais pour l’acquérir au prix fort. Bon, l’ensemble n’est pas de première condition, les reliures sont fatiguées (celle du premier tome menace même ruine), mais à ce prix-là, on ne va pas mégoter, hein.

Pauvert a raconté dans ses mémoires * l’histoire de cette folle aventure où il faillit perdre sa chemise. Rééditer intégralement le Littré dans un format maniable — on n’en trouvait plus les lourds volumes que chez les bouquinistes, et pour une somme coquette — était un vieux fantasme. Ce dictionnaire avait accompagné son enfance. Il en avait même entrepris, à treize ou quatorze ans, la lecture complète. L’idée prend forme lorsque le maquettiste Jacques Darche s’enthousiasme pour le projet et conçoit une maquette jugée alors révolutionnaire — un dictionnaire composé sur une seule colonne, dans un format étroit et allongé —, mais d’une parfaite clarté typographique. Il reste encore à réunir une équipe hétéroclite mais compétente de correcteurs pour garantir un texte irréprochable, à trouver un imprimeur et un relieur qui acceptent de s’engager à crédit dans une entreprise d’une telle envergure, un papetier qui voudra bien fabriquer sur mesure un papier mince mais opaque adapté aux spécifications des volumes. Ce ne sera pas une petite affaire.

Toute l’opération implique un budget énorme, hors de proportion avec le modeste chiffre d’affaires de Pauvert. Parallèlement, la rumeur qu’un « petit éditeur sulfureux » s’apprête à rééditer tout Littré se répand dans le Landerneau éditorial. La direction d’Hachette sursaute. Vérification faite, le Littré est bien tombé dans le domaine public. Les commerciaux de la maison rassurent la direction : une étude de marché a prédit, en cas de réimpression, des ventes ne dépassant pas cent exemplaires par an. Hachette se rendort. Comme souvent dans le monde de l’édition, les prévisionnistes se mettent le doigt dans l’œil. Bientôt, les deux premiers volumes du Pauvert-Littré sortent des presses. Il s’en écoule en quelques mois plus de dix mille exemplaires. Il faut réimprimer en catastrophe.

Mais ce succès même, qui implique de nouveaux investissements avant même d’avoir encaissé le premier centime de bénéfice (en raison des particularités de la vente par courtage), menace le frêle équilibre financier de la petite maison Pauvert. Pour dégager de la trésorerie, l’éditeur se laisse aspirer dans une spirale folle de traites et de chèques escomptés (vous lirez le détail, c’est ahurissant). Il se retrouve bientôt au bord du gouffre. Hachette se réveille et contemple son jeune concurrent avec des yeux de requin. Par l’entremise de Guy Schoeller, Pauvert prend contact avec Gallimard. Au terme de négociations tortueuses, il se voit débarqué de l’opération Littré, sans « autre bénéfice que d’être déchargé d’un poids trop lourd » et d’éviter la faillite. Gallimard s’associera avec Hachette pour poursuivre la publication du dictionnaire. Rusé renard, le vieux Gaston réserve au passage à Pauvert une entourloupe contractuelle à sa façon, dans l’espoir de l’étrangler pour pouvoir le racheter tout de bon et mettre la main sur son précieux petit fonds. Pauvert préfère signer un contrat d’association avec Julliard, qui lui permettra à tout le moins de conserver son indépendance. Quelques années plus tard, il se lancera dans une entreprise encore plus folle, dont tout le monde prédira l’échec et qui sera un triomphe commercial : toute la poésie de Victor Hugo en un seul volume (maquette de Jacques Darche, composition sur deux colonnes, 1800 pages in-4°).

« Tout comme l’aventure du Littré — et plus encore peut-être —, cet épisode de mes aventures d’éditeur, s’il prouve quelque chose, c’est l’impossibilité du calcul, de l’étude de marché, de la prévision en matière de livres. S’il y a une leçon à en tirer, c’est qu’aucune aventure ne ressemble à nulle autre, et que justement, aucune ne peut servir de leçon dans ce métier. Heureusement. »

* La Traversée du livre, Viviane Hamy, 2004. Quand donc paraîtra le second tome ?

La

La