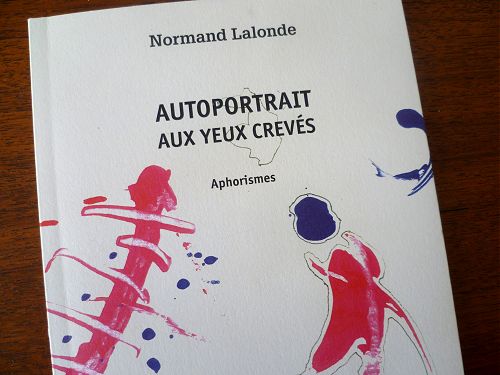

Les petites flèches de Normand Lalonde

En 1988, Normand Lalonde consacrait un mémoire de maîtrise aux Bibliothèques de Bouvard et Pécuchet. Un ami me recommanda la lecture de ce travail vif, plein d’aperçus stimulants (il y était question notamment de l’imaginaire des bibliothèques dans la littérature française du XIXe siècle, avec des excursus sur les collections de livres de Jean des Esseintes et du capitaine Nemo) ; essai si peu académique que son directeur d’études, m’a-t-on dit, dut ferrailler pour le faire accepter par le jury, et pourtant voilà un mémoire qui apportait du neuf tout en se signalant par ses qualités d’écriture. Les deux clercs de Flaubert furent derechef le sujet de la thèse de doctorat de Lalonde, Flaubert et la faute du temps. Éternité, évolution et origine dans Bouvard et Pécuchet (celle-là, je ne l’ai pas lue). Par la suite, il devint professeur de littérature et de cinéma au Collège de Maisonneuve. En 2007, il fut diagnostiqué d’une tumeur au cerveau. Il est mort le 1er juillet 2012, à l’âge de cinquante-deux ans.

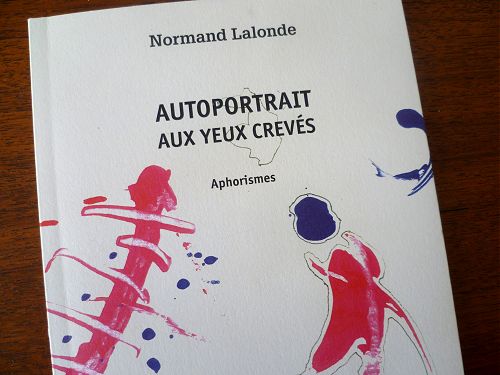

Nous avions plusieurs relations communes, j’aurais aimé le rencontrer, les hasards de l’existence en ont décidé autrement. La lecture d’Autoportrait aux yeux crevés ne fait qu’aviver ce regret. Ce précieux petit livre réunit un choix de ses aphorismes, écrits durant les cinq dernières années de sa vie. La maladie, l’hôpital, la certitude de la mort proche sont évidemment très présents en ces pages, mais ils sont traités avec un humour noir, un détachement stoïque qui laissent pantois. Le détachement de soi, la juste distance me semblent du reste la qualité principale du regard de Normand Lalonde, qu’il considère le monde et ses petites vanités ou qu’il s’observe lui-même, sujet vivant, sujet pensant, sujet écrivant. On ne s’étonnera pas non plus que cet amoureux de Bouvard et Pécuchet soit des plus attentifs à la part de bêtise qui sommeille en chacun, aux lieux communs, aux idées reçues, aux expressions toutes faites, qu’il sait à merveille détourner, à peine, juste ce qu’il faut pour vous obliger à vous arrêter sur le sens des mots. Lalonde est un maître de la déstabilisation douce.

L’aphorisme est un genre qui ne pardonne pas. Trop souvent triomphent le jeu de mots facile, le moralisme plat et l’astuce de comptoir, qui ferment le sens ou le rabattent sur le trivial au lieu de l’ouvrir sur l’imaginaire. S’il faut pinailler, je n’ai relevé dans ces soixante pages que deux jeux de mots un peu convenus, comme on en a tous fait à quinze ans. Partout ailleurs, le paradoxe, l’humour, la faculté d’étonnement rendent le langage et la pensée à leur pouvoir poétique d’ébranlement. Le trait d’esprit porte pour une fois bien son nom, petite flèche affutée d’un esprit rare et fin qui avait l’élégance du cœur.

Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.

Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.

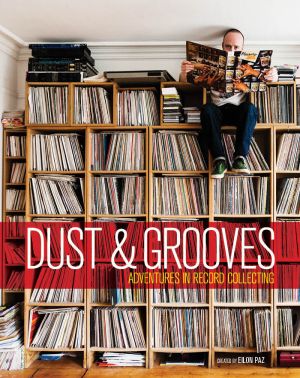

Sillons et poussière

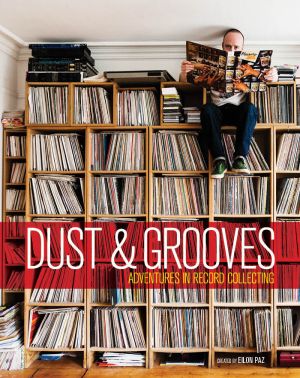

Tout a commencé comme un projet du dimanche, sans dessein particulier : quelques photos prises au vol chez un disquaire new-yorkais, d’autres chez des particuliers entourés de leurs trésors. Au fil de ses voyages, de l’Afrique au Japon, Eilon Paz a continué de rencontrer des collectionneurs de vinyles et de les portraiturer. De fil en aiguille, cet ensemble de photos a alimenté un site qui a connu un succès de bouche à oreille dans le landernau des vinylophiles, avant de devenir ce splendide coffee table book qui ravira les amateurs.

Cent trente fanatiques y sont photographiés dans leur intérieur débordant de 33, de 45 ou de 78 tours, cordés en rangs serrés du plancher jusqu’au plafond. Chacun présente une pièce de sa collection – album de chevet, rareté ou curiosité incongrue. En complément à ce copieux portfolio, de longs entretiens nous font faire plus ample connaissance avec une douzaine de collectionneurs, leur histoire, leurs goûts, leurs trouvailles, leur méthode de classement.

L’échantillon n’a aucune prétention sociologique. La tranche d’âge des trente-cinquante ans prédomine. On y croise beaucoup de gens appartenant au monde de la musique, producteurs, DJ, musiciens ou disquaires, férus le plus souvent de musique pop anglo-saxonne, au sens le plus large. Il y a peu d’amateurs de jazz (hormis une passionnée de Jackie McLean) et pas du tout d’amateurs de musique classique, population qui compte pourtant pas mal de bêtes curieuses. Il y a beaucoup d’hommes et quelques femmes, comme toujours en matière de collectionnite. Les uns se disciplinent pour maintenir leur collection dans des limites raisonnables, les autres se laissent inexorablement envahir : Ahmir Thompson avoue posséder soixante-quinze mille vinyles et ne pas pouvoir envisager de se départir d’un seul. Mais bien entendu, l’accumulation n’est pas une fin en soi, plutôt une conséquence annexe de ce qui est avant tout une passion pour la musique (il va sans dire qu’aucune de ces personnes ne collectionne dans un but de spéculation). Passion indissociable de votre vie et qui peut la transformer : fan de groupes féminins des années 1960, Sheila Burgel a appris le japonais durant cinq ans et vécu un an à Tokyo pour mieux comprendre le monde de la pop féminine nippone de cette décennie.

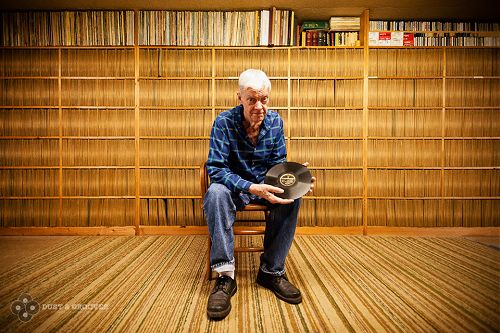

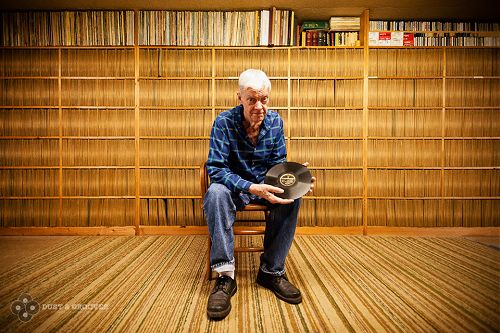

Les excentriques abondent : un ancien routier fan de rock progressif turc, photographié dans son domicile de la banlieue d’Istanbul ; un jeune nerd de Philadelphie, à la limite de l’autisme, collectionnant les disques de Sesame Street (il y en a beaucoup plus que vous imaginez) ; un Anglais BCBG attiré par les galettes les plus improbables : disques de prévention du suicide, B.O. de films pornos allemands, albums de « musique d’ameublement » (ces disques de musique d’ambiance aquatique ou spatiale ou ce qu’on veut, servant à illustrer reportages et documentaires télévisés). Et, mind you, il les écoute ! On retrouve enfin une vieille connaissance, déjà rencontrée dans le livre d’Amanda Petrusich, Do Not Sell at Any Price, consacré aux collectionneurs de 78 tours de blues (voir entretien ici) : Joe Bussard, octogénaire bourru pour qui l’âge d’or de la musique enregistrée se situe entre 1929 et 1933. Après, comprenez-vous, le son a changé, et ça n’a plus jamais été pareil.

Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.

Eilon Paz, Dust & Grooves. Adventures in Record Collecting. Dust & Grooves, 2015, 440 p.

Geoffrey Weiss

Sheila Burgel

Joe Bussard dans son sous-sol tapissé de 78 tours

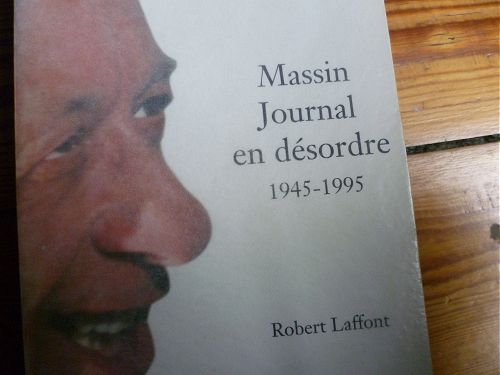

Massin dans le désordre

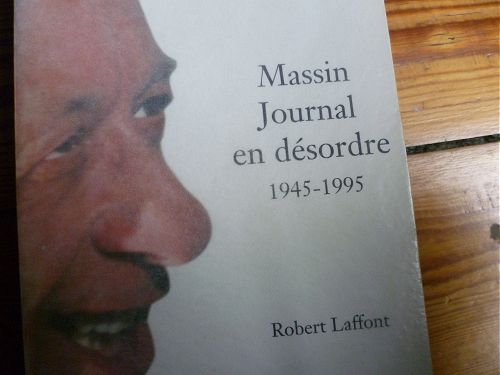

Il y a à boire et à manger dans le gros Journal en désordre de Massin, pêle-mêle de souvenirs, d’anecdotes, de rencontres, de curiosités, d’aphorismes et de considérations sur l’air du temps. L’auteur nous amuse et nous instruit souvent, nous agace ou nous ennuie parfois ; c’est le lot de ce genre de livre. Il nous intéresse certainement davantage lorsqu’il parle de l’art de l’affiche, ou de la pratique de la photographie par Hugo et Zola, que lorsqu’il étale ses conquêtes féminines. Mais qu’on le lise dans l’ordre en sautant les longueurs ou qu’on y butine au hasard, on y trouvera de quoi faire son miel. Tout ce qui touche à l’histoire de l’écriture et du livre est évidemment de premier intérêt. On découvre aussi que le maquettiste-typographe a non seulement un œil hors pair mais l’oreille aux aguets, aussi bien pour épingler des tics de langage que pour parler de musique – des baroques à Schönberg –, Massin, en plus d’être lecteur, cinéphile et amateur d’art, se révélant mélomane et, par-dessus tout peut-être, épris de correspondances entre les arts.

Deux extraits presque au hasard, un court et un long ; on pourrait en citer bien d’autres.

Le lendemain du jour où j’ai montré à Claude Gallimard les prémaquettes de la collection «Folio», la plupart des «commerciaux» de la maison (des garçons jeunes, intelligents, cultivés) sont venus me voir l’un après l’autre pour me dire :

« Ce que tu as fait est très bien, c’est élégant…

— Mais ?

— Ça ne se vendra pas. »

*

J’ai rendez-vous avec Ionesco à mon bureau. (Nous nous connaissons à peine, à cette époque.) Or, promenant mon chien sur le boulevard du Montparnasse, je le vois qui sort de chez lui et s’apprête à monter dans un taxi. Je le hèle, il m’aperçoit :

« Excusez-moi, je suis pressé, j’ai rendez-vous avec Massin chez Gallimard. »

Une autre fois, c’était quelques années plus tard, nouvelle rencontre au même endroit, et au petit matin. Je le vois qui attend un autobus; puis regarder de tous les côtés, alors qu’il fait à peine jour, car on est en hiver, et les rues sont désertes. Il fait mine de chercher un taxi ; il hésite ; enfin, lentement, il descend les marches du métro Vavin ; et l’instant d’après, il refait surface en remontant de la station, de l’autre côté du boulevard ; d’un pas tranquille, il emprunte le passage pour piétons, et c’est alors seulement que je me découvre :

« Que cherchez-vous donc, Eugène ?

— Un taxi, mais il n’y en a pas. Des autobus, il n’y en a pas non plus. Quant au métro, c’est une autre histoire. (Il rit.) Je ne sais plus comment faire pour le prendre.

— Où allez-vous ?

— À Béziers, où l’on m’attend.

— Vous allez à Béziers.

— Oui, mais je n’y vais pas.

— Comment cela ?

— C’est-à-dire que je n’ai pas envie d’y aller.

— Eh bien ! n’y allez pas.

— Non, parce que ce ne serait pas bien. Le libraire a tout préparé, des invitations, des affiches, retenu une salle, que sais-je encore ? Alors, je fais semblant d’y aller. »

Nouveau rire.

Il me donne l’heure de son train à la gare de Lyon.

« Voyons, Eugène, votre train part dans cinq minutes. Quoi que vous fassiez, il est trop tard.

— Oui, mais j’y vais quand même. »

Puis il me quitte et se décide enfin à prendre le métro.

Et le voilà parti, pour aller rater son train.

Massin, Journal en désordre (1945-1995). Robert Laffont, 1996.

Le détail qui cloche

Hommage, souvenir involontaire ou pure coïncidence ? Voici un moment hitchcockien dans un roman qui ne l’est aucunement.

Dès le lendemain matin, et tous les jours suivants, Objat a entrepris d’arpenter la région, s’étant procuré des cartes IGN au 1/25 000e. Quelque chose lui disant que Constance, disparue de la ferme sans laisser aucune trace de sa présence, ne pouvait pas se trouver très loin, il a systématiquement exploré le périmètre, voie par voie, écart par écart, pendant près d’une semaine, cochant ces lieux l’un après l’autre, sans aucun résultat. Jusqu’au moment où ces investigations lui ont paru vaines, qu’il n’a pas été loin de se décourager – ni de se demander comment il allait expliquer les choses au général Bourgeaud.

Jusqu’au moment où, passant pour la dixième fois sur une départementale dont il avait prospecté chaque dérivation, il a longé un vaste pré au fond duquel, déjà, sa vision périphérique avait enregistré un champ d’éoliennes alignées, tournant paisiblement. Mais un déclic a dû se produire cette fois dans son organisation perceptive, comme la prise de conscience floue d’un détail qui clochait, car il a soudain freiné, s’est arrêté, repartant en marche arrière jusqu’à stopper encore en plein milieu de la route à hauteur de ces aérogénérateurs dont il a considéré plus attentivement le tableau, sous un beau soleil d’arrière-saison. Il lui a fallu peu de temps pour constater que l’hélice d’une des éoliennes tournait en sens inverse des autres et, à nouveau, il a souri.

Jean Echenoz, Envoyée spéciale, Minuit, 2016.

Impossible de ne pas penser à la scène de Foreign Correspondent d’Hitchcock, située aux Pays-Bas, où Joel McCrea remarque un moulin dont les ailes tournent dans le sens contraire de la direction du vent – signal adressé à un avion espion. Motif hitchcockien par excellence du détail qui cloche, de l’anomalie qui fait accroc dans une réalité jusque-là stable et désigne la présence du mal au cœur de l’ordre naturel. C’est le grand mouvement d’appareil qui va isoler tout au fond de la salle de danse, comme on épingle un papillon, le visage du batteur de l’orchestre affecté d’un clignement anormal des yeux (Young and Innocent). C’est le point rouge d’une cigarette grésillant dans un appartement plongé dans l’obscurité, qui accuse l’assassin (Rear Window). C’est l’avion anodin survolant le désert dans North by Northwest, petit point qui grossit dans le ciel, jusqu’à ce que quelqu’un remarque : « C’est curieux, voilà un avion qui sulfate des cultures, et pourtant il n’y a pas de cultures. »

D’où l’importance, pour Hitchcock, d’établir fermement au préalable le caractère conventionnel et rassurant de la réalité. L’un de ses trucs préférés, on le sait, consiste à recourir sans vergogne aux clichés touristiques nationaux. En Suisse, ils font du chocolat, alors le repaire des espions sera une chocolaterie (Secret Agent). Aux Pays-Bas, il y a des moulins et, confie Hitchcock à Truffaut, si Foreign Correspondent avait été filmé en couleur, il aurait ajouté une scène de meurtre dans un champ de tulipes qui se serait conclue par des gouttes de sang tombant sur des fleurs rouges. Et qu’est-ce que North by Northwest, sinon un travelogue nous baladant dans un certain nombre de lieux emblématiques des États-Unis, depuis le siège de l’ONU à New York jusqu’aux têtes géantes du mont Rushmore, en passant par une maison à la Frank Lloyd Wright ?

Je me demande si Joe Dante ne s’est pas souvenu de la leçon hitchcockienne dans la scène de la cuisine de Gremlins où les diablotins verts attaquent sauvagement une mère de famille. Quoi de plus rassurant, de plus domestique qu’une cuisine ? Mais voici que les appareils électroménagers, le grille-pain, le broyeur à légumes, le couteau électrique, se changent en instruments de mort, comme l’avion sulfateur de North by Northwest. Le confort du foyer se retourne contre lui-même.

Foreign Correspondent

À l’aventure

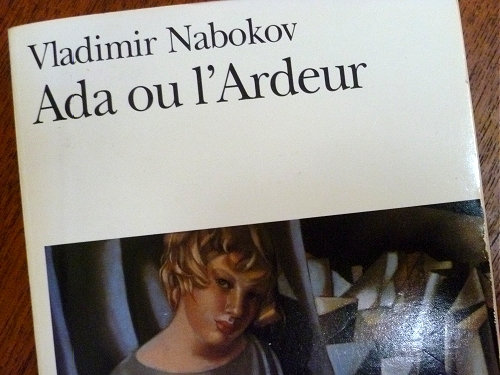

On l’a reconnu dès les premières pages, ce petit frisson dans l’échine qui vous avertit que ce ne sera pas un livre comme les autres ; que sa lecture sera une aventure où tout peut arriver – non seulement aux personnages, mais à la forme romanesque elle-même. Ada ou l’Ardeur est la dernière œuvre majeure de Nabokov, celle pour laquelle il voulait que la postérité se souvienne de lui. On sent qu’il ne s’est rien refusé. Le roman se présente comme une parodie de saga familiale à la russe, écrite dans un style volontairement entortillé où abondent les crochets, les détours, les parenthèses digressives. C’est, en outre, un festival intertextuel : Tolstoï cité dès le premier paragraphe (un peu plus loin : Jane Austen, Marcel Proust…), appareil critique fictif dû à une certaine Vivian Darkbloom (anagramme de Vladimir Nabokov). Bien. On croit avoir identifié le code de lecture, on se cale dans les rails, on ressent la gourmandise narrative de Nabokov, on partage sa jubilation. Mais l’aventure ne fait que commencer. Car voici qu’une deuxième couche apparaît entre les lignes. Elle nous murmure qu’Ada est en fait un roman de science-fiction situé dans une réalité parallèle, variante extravagante de la nôtre. Et, bien entendu, pour les habitants de cet alter-monde, c’est leur réalité qui est la vraie, et la nôtre une version parallèle, étrange et défectueuse. On n’en est qu’au dixième de ce gros roman. Quelles surprises nous attendent encore ?

G. P. et G. P.

Les Cahiers de l’Herne consacrent leur dernière livraison à Georges Perec, et c’est justice. Au sommaire, des études, des témoignages, des entretiens. Et puis un copieux ensemble de textes de Perec, inédits ou peu accessibles : une BD entreprise avec son condisciple Bernard Quilliet pour tromper l’ennui des cours d’hypokhâgne, un manuscrit de jeunesse longtemps égaré (Manderre), des lettres adressées à divers correspondants, des textes liés au projet de la Ligne générale ; et enfin, des notes de lecture parues dans la Nouvelle Revue française. Et là, pataquès. Les éditeurs ont confondu deux G. P., et certaines recensions sont en réalité de Georges Perros, comme en fait foi le recueil de notes et notules de Perros paru en 1981 au Temps qu’il fait. Au demeurant, les deux G. P. avaient des centres d’intérêt, une appréhension de la littérature et des styles si éloignés que la différence saute aux yeux.

Prénom Lucien

On doit à Jean-Christophe Napias l’exhumation d’Eugène Marsan, la publication des chroniques de Pierre de Régnier, la remise en circulation du premier livre de Patrick Mauriès devenu introuvable, une anthologie des droodles de Roger Price. C’est dire si cet homme est précieux, et si l’on a acquis de confiance la réédition du Prince des cravates procurée par ses soins. On n’a pas été déçu.

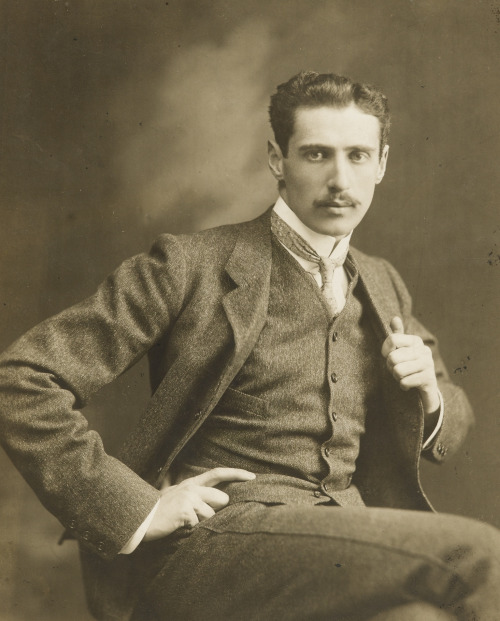

Lucien Daudet est un malchanceux de la littérature. Écrasé par un patronyme illustre, il est de ces figures toujours citées par référence à autrui : fils d’Alphonse et frère du redoutable Léon, ami de Proust et de Cocteau. Le seul de ses livres couramment disponible, comme par un fait exprès, est un choix de lettres de Proust. Au demeurant, ce modeste touche-à-tout (il s’essaya à la peinture avant d’opter pour la littérature) désira rester un amateur à l’écart des intrigues qui assurent le succès littéraire. Son œuvre compte une quinzaine de livres : des romans et des nouvelles, des souvenirs et des biographies (il était toqué de l’impératrice Eugénie) ; mais aussi, plus singulièrement, un recueil de lettres imaginaires, ainsi que des poèmes en prose d’inspiration moderniste parus après la Première Guerre, qui témoignent d’un complet renouvellement de sa manière.

Parue en 1908 dans le Mercure de France, le Prince des cravates est une nouvelle délectable. Son argument ténu aurait pu inspirer Jean de Tinan. Invité à séjourner chez un lord ami de son père, dans les environs de Londres, un jeune gandin fort satisfait de sa personne entreprend, par pure vanité, de séduire l’épouse de son hôte. Il faut dire qu’elle est beaucoup plus jeune que ce dernier, se prénomme Guanhamara et répand un entêtant parfum de rose. En un peu moins de cinquante pages, Daudet se révèle aussi discret satiriste des mondanités que fin psychologue de l’émoi amoureux. Doté d’un trait rapide et sûr, il sait choisir l’adjectif inattendu qui épingle un personnage ou suggère un caractère : voici « une baronne coûteuse et divorcée », un jeune homme « très bien relié dans un vêtement délicieusement gris ». Parce que le récit se déroule en Angleterre et que Daudet a le sens de l’understatement ironique, on songe, pour l’ambiance, à certaines nouvelles de Max Beerbohm, voire même de Cyril Connolly.

Cette édition est chapeautée d’une préface impeccable qui nous rend le personnage Lucien Daudet diablement attachant. Elle s’accompagne d’un dossier comprenant une fort utile bibliographie commentée, deux articles de Proust sur Daudet et un autre de Daudet sur Proust.

Lucien Daudet, le Prince des cravates. La Table ronde, « La Petite Vermillon », 2016, 109 pages.

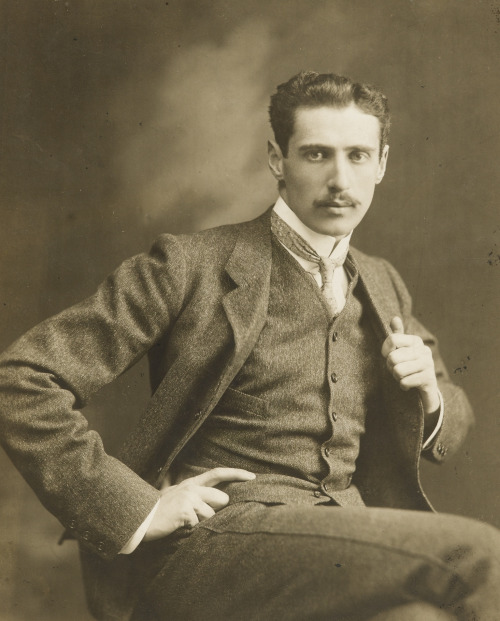

Lucien Daudet vers 1910

Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.

Normand Lalonde, Autoportrait aux yeux crevés. Petites méchancetés et autres gentillesses. Postface émue de Manon Riopel et Jean-François Vallée, dédiée au souvenir de leur ami. L’Oie de Cravan, 2016, 60 pages.