Un monde complet

Apogée et déclin de Marian Forrester, mariée à un homme nettement plus âgé qu’elle, qui fut un pionnier de la construction des chemins de fer de l’Ouest américain. À Sweet Water, le ménage Forrester jouit d’un prestige enviable. La demeure du couple, perchée sur une colline dominant le village, est le point de ralliement de la bonne société locale, objet d’admiration, plus tard de convoitise. Belle et troublante, alliant à une grâce rayonnante un sens inné de l’hospitalité, Marian règne calmement sur ce petit monde, adorée de tous, secrètement aimée de certains. Au rang de ses admirateurs discrets figure Niel Herbert, dont on fait la connaissance petit garçon, qu’on retrouve plus tard jeune homme intègre et sérieux, après son retour de la grande ville où il a fait ses études. Bien que le récit soit écrit à la troisième personne, presque tout y est vu par les yeux de Niel, et ce point de vue décentré ajoute une touche jamesienne à la narration : importance des non-dits, des regards échangés, des secrets surpris par inadvertance, qui bouleverseront l’image que se faisait Niel de Marian Forrester, cette image première liée pour lui au paradis perdu de l’enfance. Le jugement de Niel procède par nuances et corrections successives ; mais au bout du compte, et c’est ce qui fait la beauté de ce portrait de femme, Marian conservera jusqu’à la fin quelque chose d’insaisissable.

Willa Cather est de ces romancières qui savent, en deux cents pages, vous donner l’impression d’entrer dans un monde complet, saisi dans ses vibrations les plus intimes comme dans ses dehors les plus larges. Les personnages d’Une dame perdue appartiennent à un microcosme social, qui a ses rites et ses usages, sa hiérarchie de classes. Ils sont aussi inscrits dans un espace et une durée. Autour du village, il y a des paysages, une faune et une flore ; au-delà, des villes et la vaste étendue d’un pays. Plus large que la vie quotidienne, il y a le cycle des saisons, le passage du temps, le renouvellement des générations. La destinée malheureuse de Marian Forrester coïncide avec un changement d’époque : l’ère héroïque (et quelque peu idéalisée) des pionniers de l’Ouest cède inexorablement le pas à l’âge ingrat de l’exploitation capitaliste. Cather nous fait profondément sentir tout cela à la fois.

Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.

Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.

La femme aux deux visages

— C’est vrai, dit-elle, il y a deux femmes en moi…

— Oui, reprit-il distraitement… deux femmes qui se combattent… et qui, par moments, s’excluent l’une l’autre… deux femmes qui n’ont pas le même sourire. Car c’est le sourire qui diffère dans tes deux images… tantôt naïf et jeune, avec des coins de bouche relevés… et tantôt plus amer et comme désabusé.

— Laquelle aimes-tu le mieux, Raoul ?

La Femme aux deux sourires

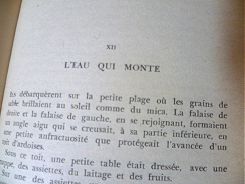

La femme, chez Maurice Leblanc, est double. Dans la Comtesse de Cagliostro, récit fondateur de la jeunesse de Lupin, Raoul d’Andrésy oscille entre un amour fleur bleue pour sa cousine Clarisse d’Étigues et un amour-passion dévastateur pour la maléfique et magnifique Joséphine Balsamo. Ce motif, avec des variantes, des atténuations, des déplacements, circule dans toute l’œuvre de Leblanc.

Deux femmes, Régine, actrice, et Arlette, mannequin, partagent l’aventure de Jean d’Enneris dans la Demeure mystérieuse. Deux sœurs, Elizabeth et Rolande, sont mêlées au drame de La Cagliostro se venge. Il y a deux cousines dans l’Aiguille creuse, Suzanne de Gesvres et Raymonde de Saint-Véran, qui sera le grand amour de Lupin. Deux sœurs à nouveau dans la Barre-y-va, Bertrande et Catherine, entre lesquelles balance le cœur de Raoul d’Avenac :

Au fond, peut-être les aimait-il toutes deux, et, en les aimant toutes deux, l’une si pure et si ingénue, l’autre si tourmentée et si complexe, peut-être n’aimait-il qu’une seule et même femme, qui était, sous deux formes différentes, la femme de l’aventure à laquelle il consacrait toutes ses forces et toutes ses pensées.

Une seule et même femme en deux incarnations qui tour à tour se confondent et se distinguent : voilà résumé le tropisme amoureux de Lupin. Il reparaît dans la Femme aux deux sourires, sous la forme de deux demi-sœurs prises l’une pour l’autre, Antonine, la petite provinciale ingénue, et Clara, l’aventurière ardente et tourmentée. Lupin aimera l’une à travers l’image de l’autre 1, le souvenir inoubliable de sa première apparition — exemple singulier, finement analysé par Leblanc, de cristallisation amoureuse.

Deux femmes encore dans la Demoiselle aux yeux verts : l’Anglaise aux yeux bleus, Constance Bakefield, lady cambrioleuse de haut vol, l’émule féminine de Lupin, qui eût fait un adversaire admirable (on croit d’abord que le roman prendra ce chemin) si elle n’avait la mauvaise idée de périr assassinée à la fin du premier chapitre ; et Aurélie, la blonde aux yeux verts, nouvel avatar de l’innocence persécutée 2. Mais voici qu’Aurélie se dédouble à son tour, devient multiple, insaisissable :

Raoul n’en revenait pas. Cela dépassait tout ce qu’il avait pu imaginer à propos de la demoiselle aux yeux de jade. […] Il ne se lassait pas d’admirer l’étrange créature qu’il n’avait aperçue, depuis la jolie vision initiale, que par éclairs et en des crises d’horreur et d’effroi. C’était une autre femme, chez qui tout prenait caractère d’allégresse et d’harmonie. Et c’était pourtant bien celle qui avait tué et participé aux crimes et aux infamies. C’était bien la complice de Guillaume.

De ces deux images, si différentes, laquelle devait-on considérer comme la véritable ? Raoul observait en vain, car une troisième femme se superposait aux autres et les unissait dans une même vie intense et attendrissante […]

Les deux grands types féminins de la geste lupinienne — la victime innocente, l’aventurière mêlée à des crimes de son plein gré ou à son corps défendant — ressortissent à des stéréotypes de roman-feuilleton. L’originalité de Leblanc est de les avoir fondus en un seul. Son incarnation la plus stupéfiante sera, dans 813, ce monstre formidable qu’est Dolorès Kesselbach.

1 L’image, littéralement. Avant même qu’il la rencontre en chair et en os, Antonine apparaît à Lupin sur l’écran d’un très moderne visiophone, lorsqu’elle sonne par erreur à son appartement. Lupin, en somme, s’éprend d’une image avant de s’éprendre d’une femme, et c’est cette image-écran qui l’empêchera longtemps d’appréhender la vérité.

Notons en passant l’intérêt précurseur de Leblanc pour le cinéma : le Film révélateur, dans les Huit Coups de l’horloge (1923), est peut-être le premier exemple, dans le domaine français, d’emploi du cinéma comme pivot narratif d’un récit de fiction.

2 Cette figure a toujours partie liée avec un secret d’enfance, tantôt oublié, tantôt inavouable (la Barre-y-va, la Demoiselle aux yeux verts, la Femme aux deux sourires).

Arsène Lupin, claustrophobe

Claustrophilie de Maurice Leblanc. Abondance des appartements truqués, des souterrains, des corridors dérobés, grâce auxquels le gentleman cambrioleur perpètre ses forfaits, par où il prend la fuite à la barbe de la police (l’Aiguille creuse, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, la Femme aux deux sourires, l’Écharpe de soie rouge, Herlock Sholmès arrive trop tard, etc.). Claustrophobie de Maurice Leblanc. Abondance des lieux clos où les personnages se retrouvent pris au piège. Dans 813, M. Lenormand et son fidèle Gourel se découvrent prisonniers d’un tunnel dont les deux issues sont barrées. Dans les Dents du tigre, don Luis Perenna est claquemuré dans un passage secret, où il manquera de mourir de faim. Dans la Barre-y-va, Raoul d’Avenac est enseveli dans une cavité, sous les décombres d’une ancienne serre, roulé dans une couverture et ficelé comme un saucisson. L’eau monte inexorablement dans la grotte où Aurélie et Raoul de Limézy ont trouvé refuge (la Demoiselle aux yeux verts) ; et de même dans le souterrain de 813. Cependant, ce n’est pas la noyade qui menace Coralie et le capitaine Belval dans le Triangle d’or, mais l’asphyxie par le gaz, dans la maison aux murs aveugles, aux portes closes, où ils ont été enfermés. Et, plus tard, c’est de sous un tas de sable où on l’a enterrée vivante que Lupin délivrera la malheureuse Coralie ; comme il sauvera de justesse, dans 813, le vieux Steinweg, emprisonné dans un réduit ménagé sous le toit d’une villa et tout près de périr d’inanition.

Toutes ces scènes de claustration ont la puissance du cauchemar. Et chaque fois, un ennemi formidable, invisible et omniscient, agit dans l’ombre et tend ses pièges.

Couvertures : Atelier Pierre Faucheux

Les combattants de l’inutile

Épris de lieux périphériques, Jean Rolin a le chic pour surgir où on ne l’attend pas. On le vit arpenter les villes portuaires de France (Terminal frigo), les abords du golfe Persique (Ormuz), les quartiers de Paris où l’on ne met jamais les pieds (Zones), et bien d’autres endroits encore — autant d’épisodes suggérant que les marges négligées de l’Histoire et de la géographie sont un poste idéal pour observer le monde. Le voici à Peleliu, péripétie dont il semble le premier étonné.

Peleliu est une petite île inhospitalière du Pacifique, en forme de pince de homard, où pullulent les poules sauvages, les volatiles inquiétants au cri disgracieux et une variété de crabes particulièrement agressifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut le théâtre d’une bataille mineure — et dont il est avéré aujourd’hui qu’elle fut inutile sur le plan stratégique —, qui n’en fut pas moins une effroyable boucherie, des milliers de soldats y ayant été absurdement envoyés au casse-pipe par des gradés déments. C’est aujourd’hui un bout de terre peu peuplé (de cinq cents à sept cents habitants), au relief hostile, où subsistent de nombreux vestiges du conflit : bunkers japonais criblés de balles, carcasses d’avions et chenilles de chars d’assaut mangés par une végétation vigoureuse « engraissée au napalm » ; sans oublier des débris plus modestes, ainsi qu’un squelette, prétendument de soldat, dont l’auteur soupçonne qu’il fut placé là des années plus tard par un des guides plus ou moins fantaisistes qui font visiter l’île aux touristes.

À bicyclette et à pied, Jean Rolin prospecte l’île à la recherche des traces de la bataille, dépeint avec minutie la faune, la flore et le mouvement de la mer, s’égare fréquemment en cours de route, se baigne dans un trou d’eau, nourrit quotidiennement une portée de chiots sans maître, croise des autochtones pittoresques ou inquiétants, rencontre le fils d’un soldat américain, des touristes russes et tchèques venus faire de la plongée sous-marine. Le calme angoissant des lieux, confinant au malaise, contraste avec la violence acharnée des combats qui s’y déroulèrent. Les soldats des deux camps, peut-être parce qu’ils savaient qu’ils ne sortiraient pas vivants de cet enfer, s’y affrontèrent en effet avec une férocité rageuse, qui s’exprima « notamment, de part et d’autre, par la mutilation de cadavres ou la liquidation de prisonniers ». Ce contraste irréel entre le passé et le présent n’en fait que plus vivement ressentir le caractère absurde de cette tuerie pour rien. Il est si frappant qu’il n’est pas besoin d’insister. Ce n’est pas ici, heureusement, qu’on lira des phrases creuses sur le « devoir de mémoire ».

Jean Rolin est passé maître dans l’art du reportage à la première personne, où le regard à juste distance, fait de curiosité et de flegme circonspect, l’information précise, distillée sans lourdeur, s’allient à un humour pince-sans-rire qui vient se loger de manière subreptice au détour de longues phrases sinueuses. Il y a du Robert Capa dans la netteté avec laquelle il donne à voir une bataille oubliée en s’appuyant sur diverses sources livresques (mémoires de vétérans, ouvrages d’historiens, récits littéraires) ; et du Buster Keaton dans la manière dont il se met en scène aux prises avec les menues contrariétés du voyage. Dans son genre inclassable, Peleliu est un petit livre parfait.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

L’enfer de la notoriété

On est toujours épaté par l’acuité visionnaire des romanciers du XIXe siècle. Le monde de l’argent dépeint par Balzac et Zola, la vie parlementaire vue par Trollope paraissent encore plus vrais aujourd’hui qu’en leur temps — peut-être parce que, pour qui sait voir, un phénomène s’observe mieux à l’état naissant. En 1903, Henry James publie un court roman, les Journaux (The Papers). Il y annonce déjà l’ère de la presse people et le caractère tautologique de la notoriété: tout le monde parle de X parce qu’il est célèbre et il est célèbre parce que tout le monde en parle. Deux personnalités, qui sont le négatif l’une de l’autre, incarnent ici ce phénomène. Sir A.B.C. Beadel-Muffet, dont les moindres faits et gestes défraient quotidiennement la chronique, ferait l’impossible pour que son nom disparaisse à tout jamais des journaux (mais comment stopper l’engrenage fatal de la renommée une fois qu’il est lancé ?). Le pitoyable Mortimer Marshall, à l’inverse, est prêt à tout pour devenir célèbre à son tour ; mais l’attention publique se refuse à lui et le rejette, en somme, comme un corps étranger.

James procède à sa manière habituelle, qui est allusive et oblique. Ses héros, Maud Blandy et Howard Bight, sont des sans grade de l’information, un couple de jeunes journalistes désargentés qui vivotent au bas de l’échelle en vendant des potins au plus offrant. L’ambition, le cynisme et la lucidité se disputent en eux ce qui leur reste d’intégrité morale. Au passage, on notera le caractère androgyne de ces deux protagonistes — elle plutôt garçon manqué, lui ayant « par comparaison l’allure d’une jeune fille » — et l’ambivalence de leur camaraderie amoureuse. Le couple, chez James, a toujours quelque chose d’impossible, sinon d’impensable.

Avec Howard et Maud, nous circulons dans le Londres nocturne du Strand, des théâtres 1 et des pubs surchauffés, nous croisons dans le brouillard des crieurs de journaux aboyant les gros titres des éditions spéciales ; mais jamais nous ne franchirons les portes d’une rédaction de Fleet Street. Aucun romancier réaliste traitant d’un pareil sujet n’aurait résisté à la tentation de nous plonger dans l’ambiance fébrile d’une salle de presse au moment du bouclage. Rien de tel chez James. Son génie consiste au contraire à nous maintenir constamment à la périphérie des événements, dont l’écho nous parvient par ouï-dire en quelque sorte, filtré par la perception incomplète qu’en ont des personnages eux-mêmes marginaux. Il y a ainsi, au cœur des Journaux, une ébauche suggérée de roman criminel, et un terrible secret dont nous ne connaîtrons jamais le fin mot. Le pouvoir souterrain de la presse, le Moloch de l’opinion publique qui d’un jour sur l’autre fait et défait les réputations, la présence énorme et tentaculaire de la ville paraissent une menace d’autant plus incommensurable qu’elle reste tapie dans l’ombre, comme une bête dans la jungle. Une singularité toujours frappante chez James, c’est la manière dont la peinture sociale est insidieusement contaminée par le fantastique : « Après quoi, elle avait failli faire un saut, comme elle eût dit, jusqu’à cette boîte aux lettres d’en face dont la gueule vorace, ouverte dans la ténébreuse nuit londonienne, avait englouti tant de ses petites démarches infructueuses. »

1. James moque au passage la mode du théâtre « scandinave » éthéré, genre Ibsen, qui faisait fureur au tournant du siècle.

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Henry JAMES, les Journaux (The Papers). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Monsieur Lecoq (2)

Ci-dessous, on jurerait voir Sherlock Holmes en action. Mais non : c’est le jeune Lecoq sur le terrain de sa première enquête, source d’inspiration certaine de Conan Doyle. À Gaboriau, Doyle n’empruntera pas seulement certains traits de son héros (méthodes d’investigation, capacités d’induction hors du commun, goût du travestissement) mais aussi la construction de son roman : une enquête contemporaine suivie d’un long, très long flash-back qui éclaire les dessous de l’affaire, puis retour au présent pour la résolution finale. Telle est la structure narrative de Monsieur Lecoq, qui enchâsse un grand roman historique dans un roman policier ; telle sera celle d’Une étude en rouge, du Signe des quatre et de la Vallée de la peur. (Seul le Chien des Baskerville ne recourt pas à cette construction déséquilibrée ; c’est aussi, de loin, le meilleur des romans holmesiens de Doyle.)

Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu.

Moins inquiet, moins remuant, moins agile, est le limier qui quête.

Il allait, venait, tournait, s’écartait, revenait encore, courant ou s’arrêtant sans raison apparente ; il palpait, il scrutait, il interrogeait tout : le terrain, les bois, les pierres et jusqu’aux plus menus objets; tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de terre que son haleine devait faire fondre la neige.

Il avait tiré un mètre de sa poche, et il s’en servait avec une prestesse d’arpenteur, il mesurait, mesurait, mesurait…

Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme ceux d’un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d’exclamations de dépit ou de plaisir.

Enfin, après un quart d’heure de cet étrange exercice, il revint près du père Absinthe, posa sa lanterne sur le madrier, s’essuya les mains à son mouchoir et dit :

— Maintenant, je sais tout.

— Oh !… c’est peut-être beaucoup.

— Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à cet épisode du drame qui là-bas, chez la veuve Chupin, s’est dénoué dans le sang. Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit, non seulement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrètes pensées, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées, elles palpitent, elles parlent, elles accusent !…

À part soi, le vieil agent de la sûreté se disait :

— Certainement, ce garçon est intelligent ; il a des moyens, c’est incontestable, seulement il est toqué.

— Voici donc, poursuivait Lecoq, la scène que j’ai lue. Pendant que le meurtrier se rendait à la Poivrière, avec les deux femmes, son compagnon, je l’appellerai son complice, venait l’attendre ici. C’est un homme d’un certain âge, de haute taille, — il a au moins un mètre quatre-vingts,— coiffé d’une casquette molle, vêtu d’un paletot marron de drap moutonneux, marié très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite…

Monsieur Lecoq (1)

Émile Gaboriau, c’est une mention dans l’histoire littéraire au titre de pionnier du roman policier. Ouvrant Monsieur Lecoq (1869), on craint de tomber sur une curiosité archéologique quelque peu poussiéreuse. Eh bien, pas du tout. Dès les premières pages, on est épaté par le talent narratif du bonhomme, le relief des personnages, et l’on s’étonne que Gaboriau ne jouisse pas d’une réputation égale à celle du meilleur Féval (celui des Mystères de Londres). Monsieur Lecoq, à l’instar de l’admirable Pierre de lune de Wilkie Collins, prouve que les œuvres fondatrices d’un genre ne sont pas forcément des brouillons tâtonnants mais que, comme disait l’autre, « ce qui est grand a commencé grand ».

Gaboriau se situe à la croisée des chemins : c’est le chaînon manquant entre Edgar Poe et Conan Doyle (cf. billet suivant) ; le trait d’union entre Eugène Sue et Balzac d’une part, Maurice Leblanc et Gaston Leroux d’autre part. Dans Monsieur Lecoq se croisent ainsi des rebondissements feuilletonesques aux accents de mélodrame populaire (c’est l’héritage de Sue), une physiologie de la rue parisienne, un tableau de société embrassant toutes ses strates, depuis les bouges infâmes des barrières jusqu’aux beaux quartiers du faubourg Saint-Germain (c’est l’héritage de Balzac). Et ces éléments sont refondus dans une forme nouvelle qui est celle du roman policier, anticipant même le roman procédural à la Ed McBain. Au fil de l’enquête menée par l’intrépide Lecoq, le livre se révèle en effet un document passionnant sur les méthodes policières au XIXe siècle, Gaboriau faisant montre d’une fibre quasi pédagogique pour initier ses lecteurs aux méthodes de la médecine légale, aux pouvoirs du juge d’instruction, aux techniques d’interrogatoire, au fonctionnement du Dépôt et de la morgue, au transfert des détenus dans le panier à salade.

Ajoutons qu’avec Lecoq, Gaboriau a forgé l’archétype du fin limier – plus incarné, moins froidement logicien que le Dupin de Poe, lequel est plus une idée en action qu’un personnage de chair et de sang. À ce titre, tous les auteurs qui l’ont suivi depuis un siècle et demi lui doivent quelque chose. Parmi les attributs secondaires que lui ont empruntés ses successeurs, on signalera la présence presque poétique d’un axiome qui revient comme un refrain et dicte au héros sa règle de conduite. Celui de Lecoq est : « En matière d’information, se défier surtout de la vraisemblance. Commencer toujours par croire ce qui paraît incroyable. » Celui de Sherlock Holmes sera : « Une fois éliminé l’impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité » ; et celui de Rouletabille : « Il s’agit de prendre la raison par le bon bout. »

Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.

Willa Cather, Une dame perdue (A Lost Lady, 1923). Traduction de Marc Chénetier. Rivages, 1993, 206 p.