Autoportrait en miettes

La première entrée s’intitule « A » ; la dernière, « Zibaldone ». Malicieux pied de nez qu’adresse, au genre devenu banal de l’abécédaire, ce livre qui « n’a ni début ni fin. Pas de forme bien arrêtée non plus ».

Fragments d’une forêt fait suite aux Lieux parallèles, paru chez Plon voici près de quinze ans. L’ouvrage se recommande d’une longue tradition qui remonte à l’Antiquité (Athénée, Macrobe, Aulu-Gelle) et s’épanouit à la Renaissance (Érasme, Bacon) ainsi que chez les baroques anglais chers au cœur de l’auteur. Une forêt, apprend-on au seuil du livre, désignait alors « un recueil mêlé de notes et de marginalia, une collection de fragments et de faits récupérés chez les uns pour être proposés aux autres ». Bacon éleva même le genre au carré en s’attelant, au soir de sa vie, à la compilation d’une forêt des forêts (Sylva Sylvarum).

Il s’agit donc d’un carnet de bord réunissant citations et notes de lecture, exercices d’admiration, portraits et biographies brèves, choses vues et beaux faits divers, notations intimes, épiphanies de la vie ordinaire liées à des lieux, des amours, des rencontres. On s’y promène entre Londres, Paris, Nice, Rome, Sienne et Milan. On y croise Italo Calvino, Federico Zeri, Giorgio Manganelli, Pierre Lesieur, Boris Kochno, Olivier Larronde, Tomaso Buzzi et quantité d’autres figures inclassables d’écrivains, de peintres, d’architectes, de décorateurs, d’érudits, d’excentriques et de collectionneurs d’hier et d’aujourd’hui. L’usage des formes brèves qu’affectionne Patrick Mauriès convient idéalement à l’évocation oblique de ces créateurs en marge, à l’écart du mainstream comme des avant-gardes patentées, qui nourrissent depuis toujours ses passions de lecteur, d’essayiste et d’éditeur. L’éclectisme dont celles-ci témoignent n’est nullement le fait d’un esprit versatile, mais tout simplement celui d’un homme épris avant tout de singularité. Il n’exclut nullement la fermeté des partis pris.

De Roland Barthes, Mauriès a hérité non seulement le goût du fragment et des biographèmes, mais aussi l’art de saisir le ton d’une époque à travers ses phénomènes en apparence les plus futiles. La lecture de Vogue et de Vanity Fair, le spectacle d’une bonimenteuse d’une chaîne de télé-achat, la floraison des boutiques de faux luxe, le service d’accueil des TGV mimant dérisoirement celui des aéroports, le décor standardisé des chambres d’hôtels, les mouvements cycliques de la mode vestimentaire — dont l’accélération constante dans la pratique du recyclage s’apparente désormais à un sur-place définitif — lui inspirent ainsi autant de « mythologies » miniatures. Constatant sans aménité le conformisme de plus en plus écrasant des modes éditoriales (le culte des gagnants triomphe là comme ailleurs), il s’en prend à l’« émotion » érigée en critère suprême d’appréciation esthétique, au minimalisme (en littérature et en art comme dans la décoration d’intérieur) devenu le cache-misère d’une pauvreté flagrante de style, de pensée et d’imagination. Face à la dématérialisation du monde en cours avec l’avènement du numérique, il propose un parallèle éclairant avec la révolution industrielle anglaise dont il montre qu’elle fut le moment d’une « première crise de l’analogique » (dans le même ordre d’idées, on lira avec intérêt ses remarques sur l’évolution de la perception des couleurs).

Une continuité souterraine se fait jour sous la disparate apparente de ces pages, qui dessinent, en creux, un autoportrait en miettes. De quoi s’agit-il au fond ? D’arracher à l’oubli, comme l’écrivait John Aubrey, des petits riens négligés, de sauver du néant des moments fugaces qui engagent l’existence, des lieux, des œuvres, des êtres aimés. Et c’est ici que la démarche de l’écrivain rejoint la passion du modeste collectionneur qu’est aussi Patrick Mauriès.

Je retiens, comme on retient une personne sur le point de partir, tous mes livres, mes tableaux, mes objets, même s’ils ne me parlent plus. Exemple parfait de cette sorte de collectionneur que distingue un psychanalyste américain, en opposition dialectique à son contretype : celui qui amasse et celui qui élimine, le premier ne parvenant pas à combler la perte, courant vers la réparation impossible, paralysé par l’idée de choix, le second tenu par un narcissisme épuisant, qui ne (se) trouve jamais assez bien.

Mais « accumuler », cela signifie-t-il « ne pas choisir » ? Non, bien sûr, il s’agit d’abord de garder, en témoignage, chacune des étapes, chacun des états du choix, pièce de l’interminable puzzle qui nous compose et se découvre progressivement devant nous, pour notre plus grand étonnement (« je ne collectionne pas, je vis avec mes objets », dit, dans un quotidien, la collectionneuse américaine Alicia Kaplan).

Passage auquel fait écho, vingt pages plus loin, une citation de Taine où Mauriès voit la raison profonde de la passion des objets :

Il y a un proverbe turc qui dit : « Quand la maison est finie, la mort entre. » C’est pour cela que les sultans ont toujours un palais en construction, qu’ils se gardent bien d’achever. La vie semble ne vouloir rien de complet — que le malheur. Rien n’est redoutable comme un souhait réalisé.

Cet interminable puzzle, ce palais en construction que l’auteur se garderait bien d’achever, c’est aussi bien ce livre. Qui n’a donc « ni début ni fin », et pour cause.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

Des mondes qu’on n’imaginait pas

C’est surtout cela que je vois dans la lecture : cette possibilité miraculeuse de sortir de la petite vie, celle qu’on nous impose, et de se trouver tout d’un coup dans des mondes qu’on n’imaginait pas, où on se trouve bien, où on se trouve mal, mais on se trouve ailleurs. C’est toujours un monde plus intéressant que le sien propre. Voilà pourquoi je me suis toujours adonné à la lecture, pourquoi c’est mon occupation principale, encore aujourd’hui.

Maurice Nadeau 1

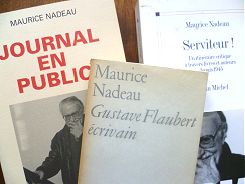

J’ai rencontré brièvement Maurice Nadeau lors de la parution de son Journal en public, qui se trouvait coïncider avec le quarantième anniversaire de la Quinzaine littéraire. Drôle et plutôt gouailleur, c’était l’homme le plus étranger qui soit à sa propre commémoration — de fait, nous avons parlé de Pascal Pia, et pas du tout de lui. Aussi, le meilleur hommage qu’on puisse lui rendre, c’est de le lire, et de lire les auteurs innombrables qu’il a contribué à faire connaître. Et puis, comme l’a rappelé opportunément Charles Tatum, de soutenir la Quinzaine littéraire en s’abonnant ou encore, si l’on est en fond, d’adhérer à la société participative des lecteurs et des contributeurs de la QL.

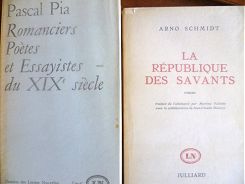

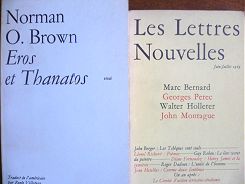

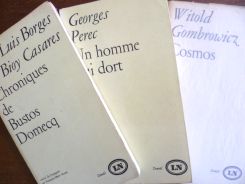

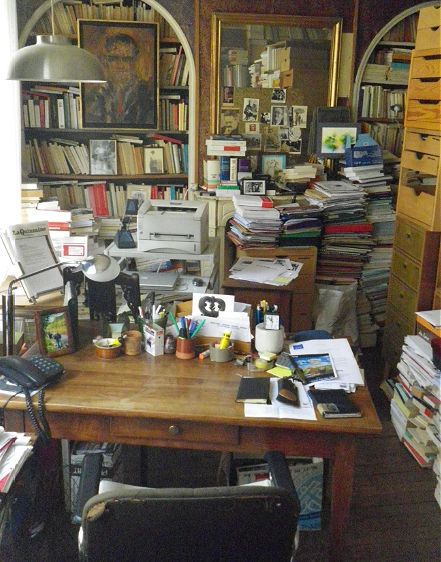

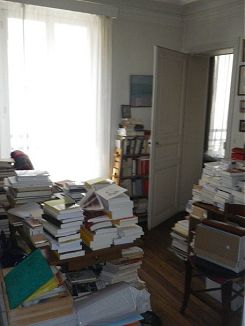

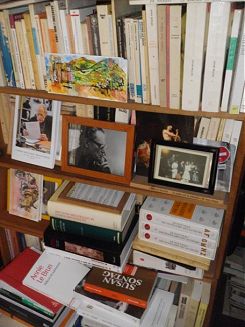

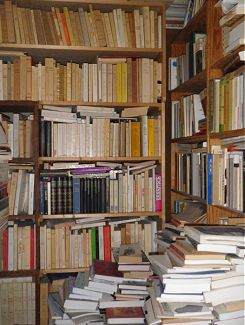

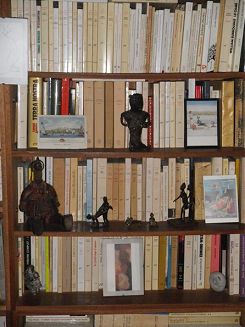

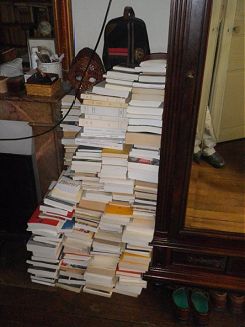

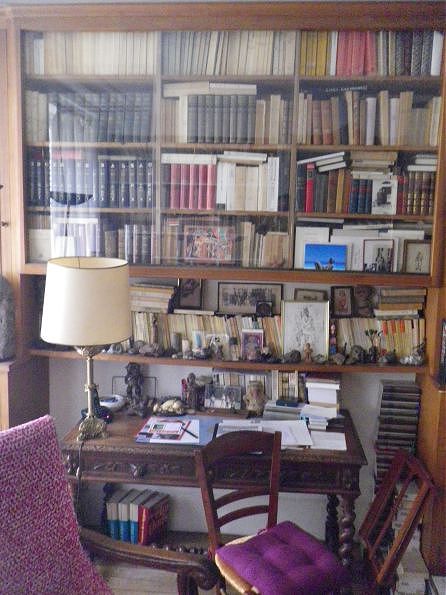

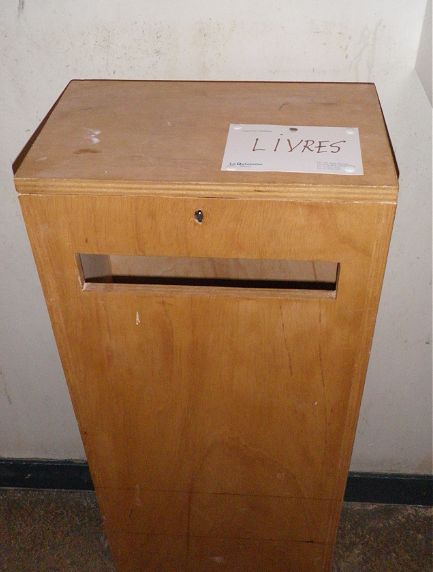

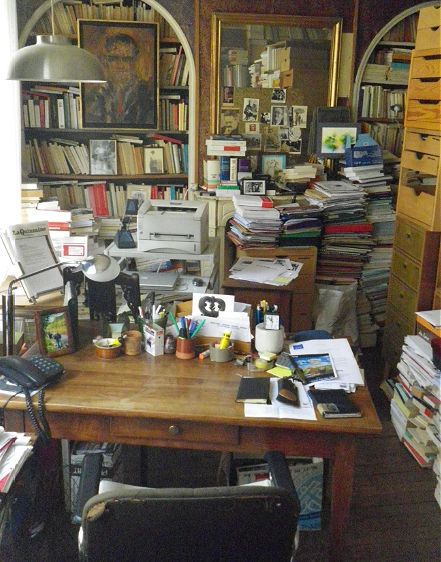

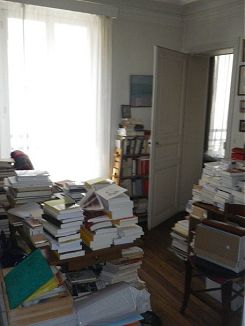

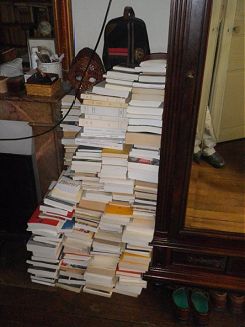

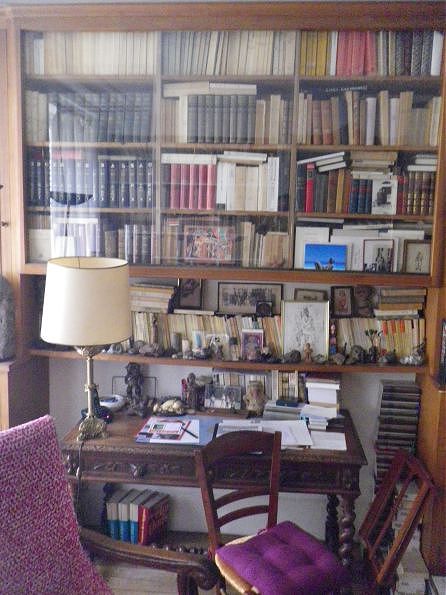

En attendant, pour les amateurs de bibliothèques, voici quelques photos de l’appartement de Nadeau prises il y a deux ans par Laurent Margantin, qui invite généreusement à les faire circuler.

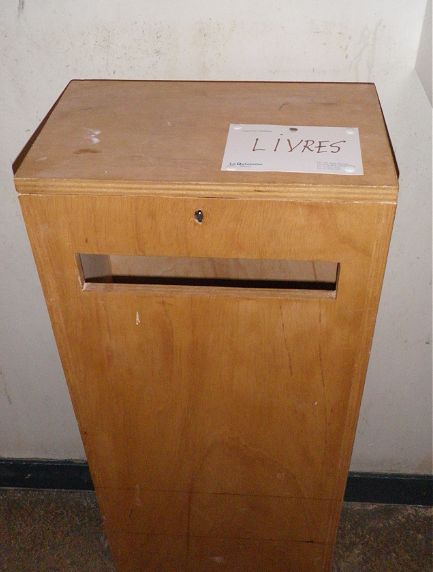

À l’entrée de l’immeuble, la boîte aux lettres dédiée aux livres.

Source : oeuvresouvertes.wordpress.com.

1 Le Chemin de la vie. Entretiens avec Laure Adler, Verdier, 2011. Je le cite parce qu’il est à portée de main mais vous recommande plutôt les entretiens beaucoup plus fouillés et intéressants avec Jacques Sojcher, Une vie en littérature, Complexe, 2002.

Ritournelles

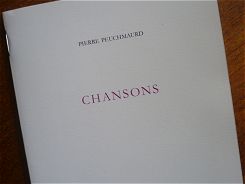

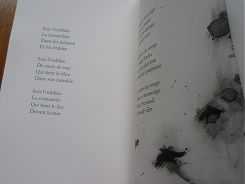

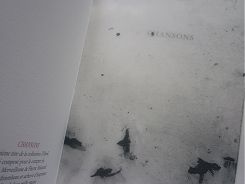

On a reçu (merci, A.-M. B.) cette belle plaquette de onze Chansons de Pierre Peuchmaurd, qu’accompagne une peinture de Véronique Gentil, reproduite en couleurs en double page centrale et en noir sur papier calque sur les pages de garde. Il s’agit d’une suite de onze poèmes, composés chacun de trois strophes de quatre vers quadrisyllabiques. Peuchmaurd y revisite son bestiaire tout en s’adonnant au plaisir faussement simple de la ritournelle — l’ensemble n’est pas pour rien dédié au merveilleux Max Elskamp, chez qui le travail d’orfèvre sur la désarticulation du vers se mêlait au rythme des refrains populaires. Si la poésie, pour Peuchmaurd, était de l’ordre de la fulgurance — le poème, disait-il, est « la traduction simultanée d’une espèce d’apparition […] Il doit laisser une vibration dans l’air », et l’on pourrait en dire autant de ses aphorismes —, sa saisie n’excluait nullement le goût des jeux de langage : refrains et reprises, assonances et paronomases, qui sont ici particulièrement sollicités.

Et puis voici

Les sangliers

Dans leur dentelle

Rose et buée

Les sangliers

Serrés de brume

La nuit vermeille

Des sangliers

Et puis voici

Les armes blanches

L’éternité

Des sangliers

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Nouvelles de Babel

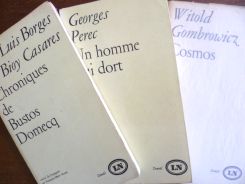

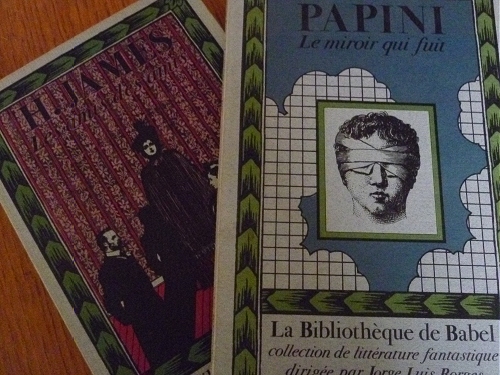

C’est toujours fête quand on tombe chez un bouquiniste sur des volumes de La Bibliothèque de Babel, publiée entre 1975 et 1981 par Franco Maria Ricci. Choix des textes et préfaces de Borges, format agréable en main, belle typo en Bodoni sur vergé, douze volumes parus en français sur les trente et quelques de la collection originale. Un obscur fatum semble peser sur cette bibliothèque, une nouvelle tentative d’édition intégrale chez Panama ayant tourné court il y a trois ans pour cause de faillite de l’éditeur.

Chaque volume dispense suivant les cas le plaisir des retrouvailles ou de la découverte. J’ai relu avec délectation les trois nouvelles d’Henry James réunies dans les Amis des amis. « Owen Wingrave » est, des trois, la plus conforme au canon du genre ; les deux autres, la nouvelle-titre et « la Vie privée » comptent parmi mes préférées de James (j’ai souvent fantasmé le film que Raoul Ruiz aurait pu tirer de « la Vie privée»). Dans tous les cas, il est fascinant de voir comment James transmute des thèmes classiques de la littérature fantastique (la chambre hantée, le dédoublement, la communication avec les morts) en les faisant passer dans son alambic personnel : maîtrise du récit indirect, sinuosités d’une analyse psychologique poussée jusqu’à un délicieux vertige — ou l’art de peser des œufs de mouche dans des toiles d’araignée —, ellipse de certains rebondissements essentiels conduisant à suggérer la présence d’un secret qui nous file entre les doigts au moment où l’on croit s’en saisir. Ce qui fait la singularité de James nouvelliste fantastique, c’est que ses arguments de départ ne ressortissent pas à l’étrange ou à l’insolite mais — tout comme dans ses nouvelles disons réalistes ou psychologiques — à la peinture de mœurs, à l’observation sociale empreinte d’une ironie impalpable. Deux personnes, que leurs amis communs cherchent à présenter, ne parviennent jamais à se rencontrer en raison d’une succession de contretemps et de rendez-vous manqués. Un grand mondain ne vivant que dans et par le regard d’autrui n’est en vérité qu’une coquille vide. Le moi social n’est pas le moi réel de l’écrivain. Il suffit à James d’exagérer légèrement ces trois propositions et d’en tirer toutes les conséquences pour que la satire sociale glisse insensiblement dans le fantastique, comme si celui-ci en était le prolongement naturel, le revers caché d’inquiétante étrangeté. Du grand art.

Côté découverte, voici les nouvelles de Giovanni Papini dont Borges, dans sa préface, signale l’influence souterraine sur son œuvre. Il en lut quelques-unes, vers onze ou douze ans, dans une mauvaise traduction espagnole, puis les oublia. Et c’est beaucoup plus tard que, les relisant, il s’aperçut à quel point elles l’avaient marqué à son insu. Conclusion très borgésienne de cette anecdote dont il n’y a pas lieu a priori de mettre en doute la véracité : « Sans m’en aviser, je me comportais de la manière la plus sagace : oublier peut bien être une forme profonde de la mémoire. »

Il est aisé d’apercevoir ce qui séduisit Borges dans ces nouvelles qui frappent en premier lieu par leur concision narrative. Le récit, chez Papini, est délesté de tous ses accessoires — la mise en place, le décor, la caractérisation y sont réduits au minimum vital —, au profit de l’essentiel, la mise en jeu d’une Idée déterminée comme un problème ; ce qui ne l’empêche pas, mystérieusement, de distiller un climat d’étrangeté ou d’angoisse. Par ailleurs, les parentés thématiques entre les deux auteurs sont flagrantes : vertige du temps et de l’identité, fatigue d’être soi ou, au contraire, terreur de n’être plus personne — à ceci près que Borges aborde ces thèmes avec le détachement de la pensée spéculative, tandis que Papini leur apporte quelque chose de tourmenté (dont témoigne notamment sa hantise du suicide), sinon de fiévreux, qui le rapprocherait de Poe. La traduction de notre cher Nino Frank est d’une belle fluidité. On découvre à l’instant que L’Âge d’homme a publié, sous le titre de Concerto fantastique, l’intégralité des nouvelles de Papini dans une nouvelle traduction de Gérard Genot. Hop, sur la liste.

Les historiens d’art vont au cinéma

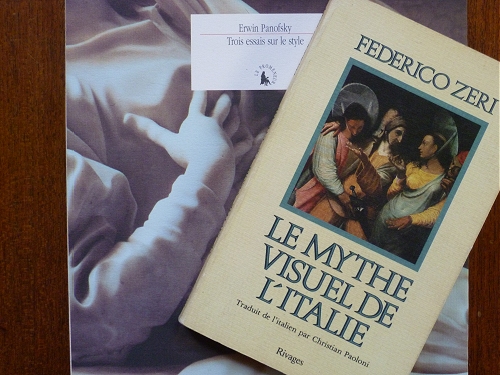

Il est toujours intéressant, le regard de l’historien d’art sur le septième art, sa manière d’établir des connexions entre peinture et cinéma, de mettre au jour des continuités souterraines là où le discours critique privilégie souvent les ruptures. L’extrait, ci-dessous, d’un essai de Federico Zeri que je me promettais depuis longtemps de lire en donne un bon exemple. Mais je songe aussi au passionnant essai précurseur de Panofsky, « Style et matière du septième art » (1936 ; version augmentée en 1947).

En un temps où le cinéma était encore, pour bien des intellectuels, ce « divertissement d’ilote » que fustigeait Georges Duhamel, il est exceptionnel de voir un érudit d’une telle trempe traiter le sujet avec une intelligence et une compétence qui sentent la fréquentation assidue des salles obscures par un spectateur ne boudant pas son plaisir. Non seulement place-t-il avec vingt ans d’avance Buster Keaton sur le même pied qu’Eisenstein, mais il fait l’éloge des Marx Brothers, de Betty Boop et du slapstick, adopte d’emblée le cinéma parlant (position là encore novatrice en son temps, y compris dans le cercle des cinéphiles qui voyaient dans l’arrivée du parlant une décadence, un abâtardissement de la « pureté » du muet) et défend — à l’inverse des philosophes de l’école de Francfort — la nature commerciale du cinéma, en rappelant qu’elle fut la règle plutôt que l’exception dans l’histoire de l’art. Au passage, cet aphorisme savoureux : « S’il est vrai que l’art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l’art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. » En bon iconologue, Panofsky est naturellement attentif au primat de la mise en scène (composition des plans, ordonnancement de l’espace) et propose au passage des rapprochements inattendus, par exemple lorsqu’il convoque les gravures de Dürer pour éclairer la relation organique entre le jeu des comédiens et le procédé cinématographique.

« Style et matière du septième art » a été publié en français dans Cinéma : théorie, lecture (coord. Dominique Noguez, Klincksieck, 1973) et dans Trois Essais sur le style (Le Promeneur, 1996), où il voisine avec deux essais tout aussi remarquables, « Qu’est-ce que le baroque ? » et « les Antécédents idéologiques de la calendre Rolls Royce ».

La description de l’Italie et des Italiens selon des critères objectifs n’a pas disparu toutefois ; son lieu d’expression n’est plus la peinture, mais le cinéma, le passage de l’un à l’autre ayant suivi un processus dont il est encore difficile de cerner les étapes. Les aspects essentiels de ce qu’on a appelé le néoréalisme au cinéma sont définis dans les Amants diaboliques de Luchino Visconti (1942), plus encore que dans La terre tremble (1948). Dans cet archétype, le répertoire des personnages, des cadrages, des choix topographiques et des plans, plonge ses racines dans un riche humus de culture figurative, où la France filmée par Jean Renoir et peinte par les impressionnistes et les post-impressionistes se mêle à l’Italie des peintres naturalistes du XIXe siècle. Toutefois, il s’agit là d’une enquête qui n’a pas encore été menée par la critique d’art ; et l’épisode suivant, qui prend naissance chez Visconti, dans sa manière de percevoir l’Italie à travers le cinéma, se déroule sous nos yeux, avec une telle richesse et une telle variété qu’on peut considérer le cinéma comme l’art majeur de notre époque, tout comme le fut l’opéra à l’époque du romantisme et l’architecture au début de la Renaissance. Par ailleurs, si ce n’était une question de place, il y aurait lieu d’indiquer ici les divers liens entre la peinture naturaliste et vériste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et de nombreuses images du paysage italien que l’on doit à Michelangelo Antonioni, à Pietro Germi, à Federico Fellini et à nombre d’autres metteurs en scène de premier plan ; sans oublier la reprise du style du Caravage qui apparaît dans Accatone de Pier Paolo Pasolini (1961). Qu’il suffise de souligner la continuité sans faille reliant le cinéma néoréaliste italien au réalisme qui a fleuri, en peinture, dans l’Italie laïque, socialiste, occupée à d’humbles tâches, à l’époque suivant le Risorgimento ; soulignons aussi combien la perception visuelle de l’Italie et des Italiens a trouvé dans le cinéma un média lui permettant d’être diffusée à l’échelle nationale et de toucher toutes les couches sociales, avec un rayon d’action totalement inédit dans un pays comme le nôtre. Cependant, l’historien ne manquera pas de relever que les premières lueurs, la préhistoire, pourrait-on dire, du cinéma italien — en 1910, environ — coïncident pratiquement avec l’époque du mouvement futuriste et avec le déclin du naturalisme en peinture. Elles coïncident aussi avec l’événement le plus important de ce siècle en matière de peinture, la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico […].

Federico Zeri, le Mythe visuel de l’Italie.

Traduction de Christian Paolini. Rivages, 1986.

Le titre original, pour être plus scolaire et moins vendeur, est plus exact : la Percezione visiva dell’Italia et degli Italiani nella storia delle pittura (1976).

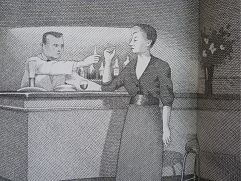

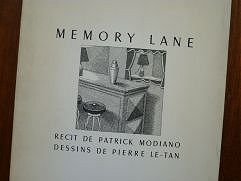

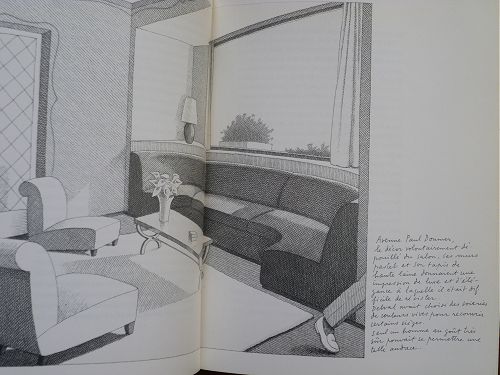

La mémoire vagabonde

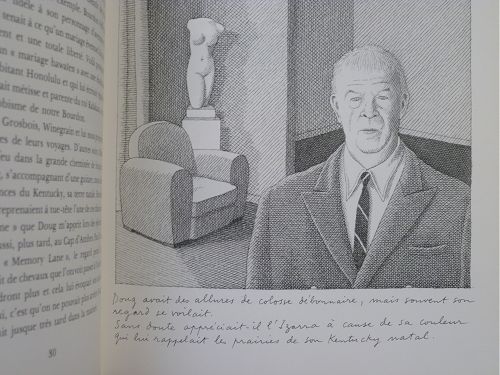

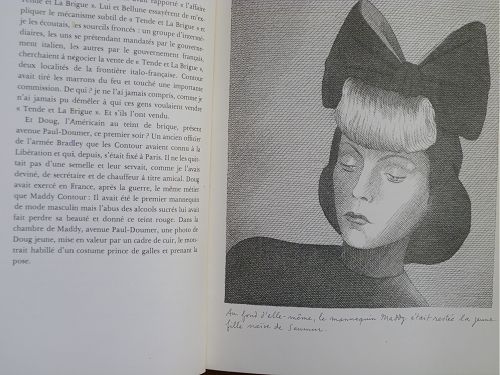

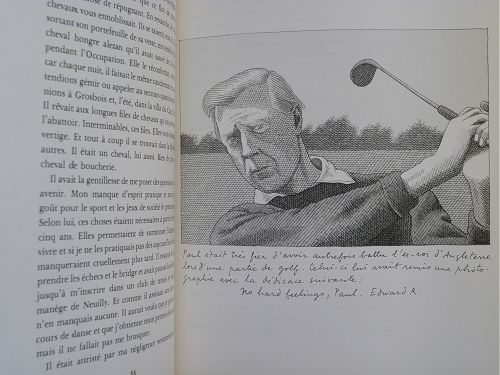

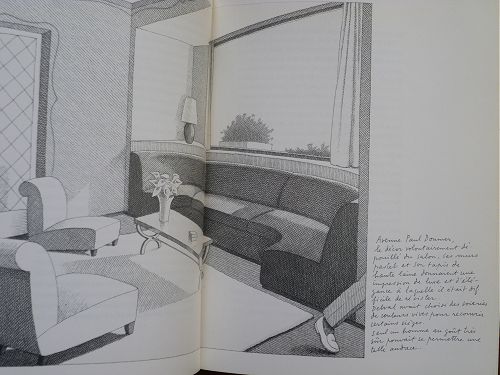

Bonheur d’avoir enfin en main l’édition originale de Memory Lane, dont l’édition de poche m’accompagne depuis l’adolescence. Ce n’est pas simplement du fétichisme de collectionneur, car il y a le plaisir de pouvoir contempler en grand format, en vis-à-vis du texte, les beaux dessins de Pierre Le-Tan, qui en sont, mieux que l’illustration, la moitié inséparable. Ils participent à son ambiance et en prolongent l’écho, à l’instar de leurs légendes qui ne sont pas des extraits mais de petits commentaires autonomes esquissant d’autres virtualités possibles du récit.

Memory Lane est l’un de ces livres dont de nombreuses lectures n’épuisent pas le charme. Au contraire, il semble qu’à chaque visite les meubles aient légèrement bougé et qu’on découvre de nouvelles modulations, des arrière-plans inaperçus, des lignes de fuite insoupçonnées — par exemple, le thème de la double vie, par exemple que ce livre feutré s’ouvre sur le souvenir d’un assassinat et se conclut par un suicide. Je ne suis pas un inconditionnel de Modiano, mais toutes les qualités qu’on lui prête se trouvent concentrées dans ce bref récit, si simplement écrit qu’on se demande par quel mystère il parvient à un tel pouvoir d’évocation. Incipit :

Je me demande par quelle mystérieuse chimie se forme un « petit groupe » : tantôt il se disloque très vite, tantôt il reste homogène pendant plusieurs années, et souvent à cause du caractère disparate de ses membres on pense aux rafles de police qui rassemblent de minuit à l’aube des individus qui ne se seraient jamais rencontrés sans cela.

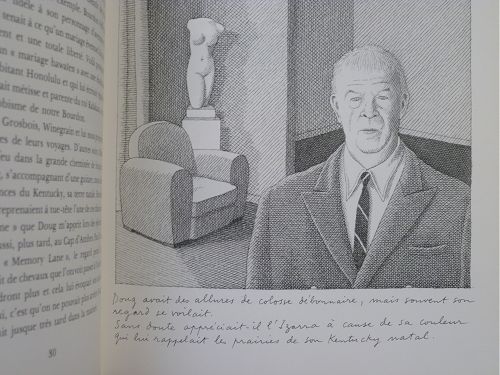

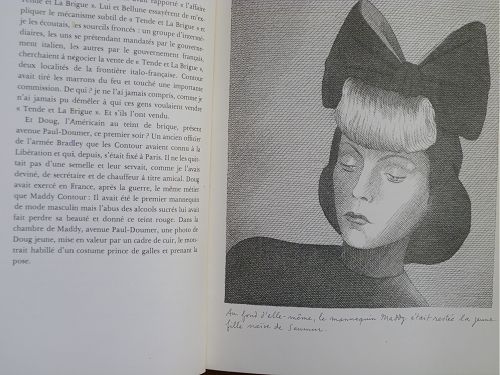

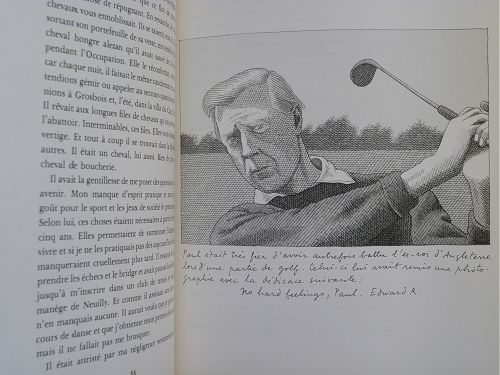

Par l’entremise d’un collègue de bureau, le narrateur est introduit dans l’une de ces petites bandes, qu’il côtoiera durant quelque temps sans en devenir un membre à part entière 1. Autour de Paul Contour, avocat d’affaires aux entreprises incertaines, et de sa femme Maddy, ancien mannequin, gravitent un Américain au teint de brique qui soigne dans l’alcool la nostalgie de son Kentucky natal, un antiquaire qui fut autrefois danseur, un tandem d’inséparables amis de collège, le fils d’un ancien ministre du dernier empereur d’Annam reconverti dans la parfumerie, et quelques autres. Entre confidences murmurées, romances esquissées, drames enfouis et secrets effleurés, l’évocation de ce petit monde ne va pas sans une ironie impalpable : ainsi l’antiquaire Claude Delval est-il invariablement présenté à chacune de ses apparitions comme « le spécialiste des bois clairs », refrain qui tourne au discret running gag. De week-ends en Sologne en virées en décapotable, de sports d’hiver en Autriche en étés au Cap d’Antibes, la petite bande se meut dans un rêve ouaté, écho de fastes d’autrefois, en poursuivant d’improbables chimères pour déjouer l’angoisse de vivre et se persuader que rien n’a changé : Winegrain et Bourdon prolongent indéfiniment leur adolescence, Dô engloutit une fortune dans l’achat d’un aérodrome et rêve de fonder un aéroclub… Fausse insouciance guettée par la mélancolie (à l’image des terribles accès de neurasthénie qui terrassent régulièrement Winegrain), châteaux en Espagne bâtis sur du sable : sous son aisance de façade, Paul Contour, aux crochets de qui vivent plus ou moins les autres, est en permanence au bord de la banqueroute et jongle avec les hypothèques et les menaces de saisie. Ce monde est sur le point d’être englouti ; au moment où le narrateur prend la plume, il s’est dissous depuis longtemps comme un songe silencieux.

1 À la réflexion, cette position d’entre-deux du narrateur, mi-acteur mi-témoin effacé — stratégie narrative qu’on retrouve différemment mise en jeu dans certaines nouvelles d’Henry James —, est peut-être le sésame qui nous permet d’entrer si facilement par effraction dans le récit, comme Juliet Berto et Dominique Labourier dans la maison hantée de Céline et Julie, car ce narrateur est bien davantage un alter ego du lecteur que de l’auteur.

La destruction de Londres (2)

Kojève définissait la philosophie comme un discours qui énonce tout ce qu’il est possible de dire sans se contredire tout en parlant du fait qu’il en parle. On pourrait, en l’adaptant au champ littéraire, appliquer la formule au Grand Incendie de Londres, livre totalisant qui paraît s’écrire sous nos yeux tout en commentant le fait qu’il s’écrit. Le dispositif se met en place dès les premières pages, qui nous montrent Roubaud écrivant chaque jour avant l’aube, sous l’étroit cône de lumière de sa lampe de bureau. Ce rituel d’écriture, détaillé avec minutie — l’écriture de Roubaud est très minutieuse —, le silence du petit jour à peine troublé par les premières rumeurs de la circulation, le resserrement de l’espace déjà confiné d’un appartement parisien autour du pinceau de lumière éclairant le cahier : tout concourt à créer d’emblée, de solitude à solitude, un lien d’intimité avec le lecteur, tenant lui-même le livre sous sa propre lampe. Sans plan préconçu, Roubaud avance patiemment dans son récit, revient sur la genèse du Projet et les raisons de son abandon, décrit son intérieur, s’arrête sur une photo d’Alix Cléo Roubaud (sa femme, morte à trente et un ans d’une embolie pulmonaire), évoque les menus rites de son existence quotidienne, ses déménagements successifs dans des appartements chaque fois plus petits, son rapport aux langues, son intérêt pour la poésie des troubadours, proteste contre la décadence du croissant français dans les années 1980, agite divers souvenirs (beau récit de ses amours avec une doctorante de Chicago) et considérations tournant de près ou de loin autour de son Projet. Tel excursus sur la confection de la gelée d’azeroles paraît longuet jusqu’au moment où l’on comprend que Roubaud est en train, en touillant sa casserole, de filer une métaphore de la création littéraire.

Avec çà et là une touche d’humour pince-sans-rire, il se dépeint successivement comme un homme qui lit (homo lisens), un homme qui marche, un homme qui nage (de manière non sportive), un homme qui compte (il est de ces personnes chez qui le dénombrement est une seconde nature, qui non seulement compte ses pas, les marches d’un escalier, les fenêtres d’un immeuble, mais soumet les nombres ainsi recueillis à diverses opérations mathématiques qui occupent continuellement une région périphérique de son flux de conscience). On peut ajouter à ces traits un goût de la solitude allant jusqu’à la tentation de l’érémitisme, ainsi qu’une anglomanie décidée, qui lui fait goûter notamment — on abonde dans son sens — Winnie l’ourson et la prose des Anglaises, de Barbara Pym à Sylvia Townsend Warner (catégorie stylistique où il fait entrer, par dérogation spéciale, Henry James et son cher Anthony Trollope).

Tout cela nous vaut des pages magnifiques sur la déambulation urbaine et le rapport aux villes (Paris, la ville détestée ; Londres, la ville apaisante), sur la lecture comme tissu réel de l’existence, sur les bibliothèques et la quête incessante de livres (Roubaud est de l’espèce complétiste : une fois un auteur adopté, il lit la totalité de ses livres disponibles ; au passage, on apprend que l’homme aux 361 livres évoqué par Perec dans Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres, c’était lui). Le chapitre final, « Nothing doing in London », compte parmi les plus belles choses qu’on ait écrites sur Londres — vue comme une ville à livres, une ville-livre. L’évocation par Roubaud de ses trajets de prédilection entre Russell Square et la British Library, les librairies Dillons (aujourd’hui disparue), Foyles et Waterstones ne pourra que faire vibrer la corde sensible de tout londinophile marcheur et bibliomane.

En pointillé du livre court une réflexion sur la relation paradoxale entre écriture et mémoire. La destruction du titre renvoie non seulement à l’échec du Projet (et à la destruction matérielle des notes, ébauches et plans qui le concernaient) mais aussi, plus fondamentalement, à cette relation. En le couchant sur papier, en le transformant en narration, l’écriture aide à fixer un souvenir (donc en principe à le sauver de l’oubli) mais elle contribue ce faisant à le détruire dans la mesure où ce récit tendra dorénavant à se substituer à lui, en l’embaumant dans une image plus précise mais aussi plus circonscrite, et comme privée de son halo 1. Derrière la neutralité tout anglaise, la précision un peu maniaque de l’énonciation, le sous-texte enfin rend l’entreprise par moments très émouvante. Œuvre de mémoire et de réflexion sur la mémoire, le Grand Incendie est au fond, quoique ce ne soit jamais énoncé en toutes lettres, un livre de deuil, un tombeau érigé à Alix Cléo Roubaud, une manière de lutter par l’écriture contre la dépression qui menace à tout moment d’étendre sur l’auteur son grand manteau noir.

1 Remarque analogue dans Un siècle débordé de Bernard Frank, lu dans la foulée : « C’est bizarre : cette histoire, je ne l’ai pas inventée, et pourtant, depuis que je l’ai écrite, c’est comme si je ne m’en souvenais plus. Écrirait-on pour oublier ? Ou plus exactement pour oublier ce qui était derrière l’écrit, avant l’écrit ? »

Aucun rapport, à part ça, entre Roubaud et Frank, qui campent sur des galaxies étrangères, sinon un goût commun pour Barbara Pym.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt (Disparates, 1). Grasset, 2013, 230 pages.