La destruction de Londres (1)

En traçant aujourd’hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le projet de mon existence.

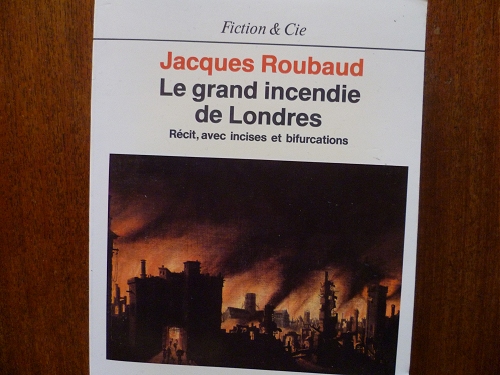

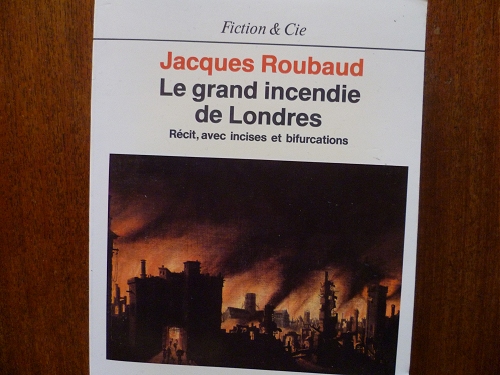

Le Grand Incendie de Londres est à la fois le titre de la première branche d’un colossal cycle autobiographique au long cours et le titre générique de ce cycle (‘le grand incendie de londres’, en minuscules et entre apostrophes), où cette première branche a pris le titre définitif de Destruction. J’espère que vous suivez. Les branches suivantes (c’est ainsi que Jacques Roubaud les nomme, en référence à la littérature médiévale) s’intitulent la Boucle, Mathématique :, Impératif catégorique, Poésie : et la Bibliothèque de Warburg. Leur publication s’est étalée sur vingt ans. En 2009, l’ensemble a été réuni dans la collection Fiction & Cie en un fort volume de… deux mille neuf pages (Roubaud a écrit spécialement quelques pages supplémentaires pour permettre cette coïncidence). Une branche subséquente, la Dissolution, a paru chez Noos. Ajoutons que cette folle entreprise a engendré en cours de route des entre-deux-branches, narrations parallèles où évolue notamment un certain Mr Goodman, alter ego fictif (et écossais) de l’auteur, et j’espère que vous suivez toujours.

Quoiqu’il faille y subir quelques tunnels théoriques éprouvants pour qui n’a pas la tête axiomatique, la lecture du premier volume donne assez bien l’envie de se plonger dans la suite. À l’instar de tout un pan de la littérature moderne, on pourrait le résumer comme suit : « L’histoire de ce livre est que l’histoire qui devait y être contée n’a pas pu y être contée. » En 1961, à l’instigation d’un rêve qui lui en avait suggéré le titre et la teneur, Roubaud conçut un projet monumental et totalisant, mêlant mathématique et poésie, qui devait en outre s’accompagner d’un roman. L’élaboration de ce vaste et mystérieux projet l’occupa durant des années mais aboutit à une impasse, et les plans cent fois recommencés finirent à la corbeille. De cet échec est né ‘le grand incendie de londres’ qui en est en quelque sorte l’ombre portée : objet littéraire hors-norme tenant de l’autobiographie intellectuelle et d’un work in progress doublé de son making of, dont la structure ramifiée engendre à tout moment une profusion d’excursus et de développements connexes, qualifiés d’incises et de bifurcations. Ces derniers sont rejetés par commodité en fin de volume, mais l’on voit bien qu’une mise en page idéale aurait fait ressembler le livre aux Nouvelles Impressions d’Afrique de Roussel, où les parenthèses s’ouvrent sans cesse sur de nouvelles parenthèses.

À suivre.

Britney ravie

Le Ravissement de Britney Spears. Titre ironiquement durassien pour un roman qui l’est fort peu. Titre à double ou triple entente jouant de la polysémie du mot ravissement, Britney Spears étant tout à la fois menacée d’enlèvement par d’obscurs ravisseurs et l’objet d’une fascination vide de sens qui, pour finir, la ravit à elle-même.

Il s’agit d’un reportage déguisé en roman d’espionnage plus désinvolte que franchement parodique (et c’est plus drôle ainsi). Exilé au Tadjikistan où on l’a exfiltré, un espion mélancolique raconte la mission improbable qui lui fut confiée: surveiller Britney Spears, qui serait menacée de kidnapping ou d’assassinat par un groupuscule islamiste. Cette mission, notre homme, qui n’est pas un idiot, subodore assez vite qu’elle pourrait n’être qu’un leurre, une manœuvre de diversion des services secrets français destinée à détourner l’attention de la CIA d’une autre opération, sérieuse celle-là. Ce qui éveille notamment ses soupçons, c’est qu’on l’ait désigné, lui, pour cette mission, alors qu’il est a priori le moins qualifié pour la mener à bien. Pour commencer, l’univers des people lui est complètement étranger. Handicap plus lourd encore, il ne sait pas conduire, ce qui l’oblige à se déplacer à pied ou en autobus — à Los Angeles ! (Ville à ce point conçue pour l’homo automobilus que certains hôtels de luxe ne disposent même pas d’une entrée pour piétons et que le narrateur n’aura d’autre choix, pour s’introduire dans l’un d’entre eux, que de franchir subrepticement, et non sans mal, une haie.)

Or, sa position en porte-à-faux fait de lui un observateur idéal de la cité des anges, aux deux extrémités de son spectre sociologique. D’une part, il s’agrège à un groupe de paparazzis gravitant dans l’orbe de Britney Spears, d’où se détache la figure pittoresque de François-Ursule de Curson-Karageorges, répondant au sobriquet affectueux de Fuck, constitué des initiales de son nom. Cela nous vaut des scènes rappelant le documentaire Reporters de Raymond Depardon. Planques interminables. Traques motorisées de la chanteuse et de ses semblables dans leurs passionnantes activités quotidiennes (aller manger une glace, se rendre chez le coiffeur). Jeu du chat et de la souris en forme d’un donnant-donnant tacite entre les chasseurs et leurs proies, unis par une relation de défiance et de complicité mêlées, paparazzis et people ayant mutuellement besoin les uns des autres pour exister.

D’autre part, en marge de sa mission, notre espion déambule dans la ville par ses propres moyens, ce qui le met en contact avec l’autre Los Angeles, celui des laissés-pour-compte et d’un lumpen prolétariat contraint à d’interminables trajets dans les transports en commun pour se rendre au travail. Il observe notamment que « les handicapés, à égalité avec les fous, et juste derrière les femmes de ménage hispaniques, forment une part importante de la clientèle des bus, et comme il ne s’agit pas toujours de vieillards, on est amené à se demander si le caractère encore guerrier de l’Amérique, par comparaison avec l’Europe, est à l’origine de cette particularité ». Au passage, on retrouve le talent de Jean Rolin à dépeindre les transformations du paysage urbain et sa prédilection pour les « non-lieux » — parkings, zonings et autres no man’s lands — qui en sont le symptôme le plus révélateur.

On l’a dit, c’est depuis le Tadjikistan profond, où ses supérieurs l’ont envoyé en exil punitif après l’échec de sa mission, que le narrateur raconte en flashback ses aventures à Los Angeles. Entre ces deux pôles géographiques, le Ravissement de Britney Spears saisit mine de rien un « état du monde » contemporain. Los Angeles y apparaît comme le centre symbolique de l’Occident, le laboratoire où s’élaborent les procédures de mise en images du monde et de fabrication de la célébrité — hier, le star system hollywoodien ; aujourd’hui les people qui en constituent la version appauvrie, dégradée, et dont la renommée est purement tautologique : ils sont célèbres parce qu’on en parle, on en parle parce qu’ils sont célèbres. Et L’Asie centrale, théâtre de conflits obscurs et compliqués, laboratoire des guerres présentes et futures.

Mais tout cela ne serait rien sans le plaisir du texte. Au-delà de son regard sur le monde, le Ravissement de Britney Spears nous enchante par le style qui en est inséparable : ce mélange de spleen et de dérision impalpable qui n’appartiennent qu’à l’auteur, ces phrases longues et sinueuses, portées par une science du tempo, de l’incise et de la coda ironique, qui font de Jean Rolin l’un des meilleurs prosateurs français contemporains.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

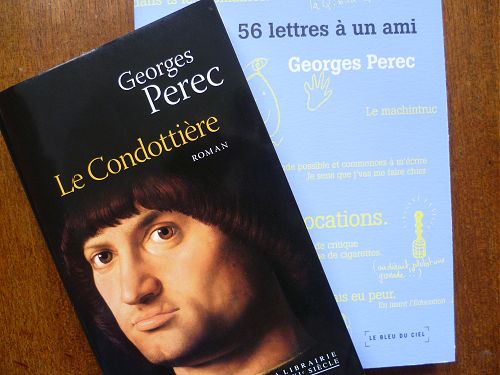

Perecollages

Reparcourant les précieux Entretiens et conférences de Perec, suis tombé sur ceci, qui est très éclairant.

En plus de l’attitude flaubertienne à l’égard des personnages, en plus d’un rythme et d’un style qui rappellent avec constance l’Éducation sentimentale, il y a dans les Choses des phrases entières de Flaubert, de véritables « collages ».

C’est parfaitement exact et j’y tiens beaucoup. Mon utilisation de Flaubert se fait à trois niveaux : d’abord le rythme ternaire, qui était devenu chez moi une sorte de tic ; ensuite, j’ai emprunté à Flaubert certaines figures exemplaires, certains éléments tout organisés, un peu comme des cartes de tarot : le voyage en bateau, la manifestation de rues, la vente aux enchères… Enfin, des phrases recopiées, retranscrites purement et simplement.

À quoi cela correspond-il donc ?

Je ne sais pas très bien, mais il me semble que depuis un certain temps déjà, depuis les surréalistes en fait, on s’achemine vers un art qu’on pourrait dire « citationnel », et qui permet un certain progrès puisqu’on prend comme point de départ ce qui était un aboutissement chez les prédécesseurs. C’est un procédé qui me séduit beaucoup, avec lequel j’ai envie de jouer. En tout cas, cela m’a beaucoup aidé ; à un certain moment, j’étais complètement perdu et le fait de choisir un modèle de cette sorte, d’introduire dans mon sujet comme des greffons, m’a permis de m’en sortir. Le collage, pour moi, c’est comme un schème, une promesse et une condition de la découverte. Bien sûr, mon ambition n’est pas de réécrire le Quichotte comme le Pierre Ménard de Borges, mais je voulais par exemple refaire la nouvelle de Melville que je préfère, Bartleby the Scrivener. C’est un texte que j’avais envie d’écrire ; mais comme il est impossible d’écrire un texte qui existe déjà, j’avais envie de le réécrire, pas de le pasticher, mais de faire un autre, enfin le même Bartleby, mais un peu plus… comme si c’était moi qui l’avais fait. C’est une idée qui me semble précieuse sur le plan de la création littéraire […] C’est la volonté de se situer dans une ligne qui prend en compte toute la littérature du passé. On anime ainsi son musée personnel, on réactive ses réserves littéraires. D’ailleurs, Flaubert n’est pas mon seul modèle, mon seul collage. Il y a des modèles moins manifestes : Nizan et la Conspiration, Antelme et l’Espèce humaine.

Propos recueillis par Marcel Bénabou et Bruno Marcenac.

Les Lettres Françaises no 1108, 2-8 décembre 1965.

Refaire Bartleby, n’est-ce pas une partie du programme d’Un homme qui dort, dont le personnage tente de s’absenter radicalement de l’existence ?

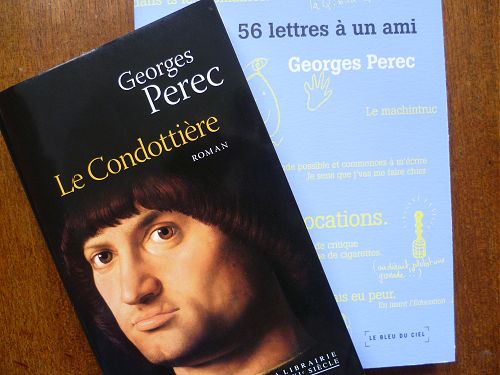

Le laboratoire de Perec

On en connaissait l’existence par la biographie de David Bellos, on peut à présent lire le Condottière, l’un des trois romans « de jeunesse » qu’écrivit Perec avant les Choses. La gestation du livre fut compliquée. Il connut au fil des réécritures, des reprises et des interruptions, plusieurs changements de titre, de longueur et d’enjeu narratif. Le résultat est un objet étrange, très touffu, comme ces premiers romans ou ces premiers films dans lesquels l’auteur balance en vrac tout ce qu’il a dans les tripes ; marqué encore par le roman existentiel des années 1950 et le Nouveau Roman (avec, si je ne m’abuse, un soupçon de Faulkner) ; pas vraiment convaincant en tant qu’objet fini, et l’on comprend que les éditeurs sollicités par ce jeune débutant prometteur aient retoqué le manuscrit avec perplexité tout en encourageant son auteur à persévérer ; et en même temps passionnant en ce que c’est la bande-annonce de toute l’œuvre à venir. On y trouve en désordre tout ce que Perec distillera par la suite livre après livre : un peu des Choses et d’Un homme qui dort, un peu d’Un cabinet d’amateur et de la Vie mode d’emploi ; une construction en partie double qu’on reverra, différemment charpentée, dans W et « 53 Jours » ; le goût des calembours potaches (« Un bon Titien vaut mieux que deux Ribera ») ; le personnage de Gaspard Winckler, analogon qui reparaîtra dans W et la Vie mode d’emploi ; sans oublier le tableau qui donne le titre au livre, ce Condottière d’Antonello de Messine, autre double ou miroir de l’auteur (le Condottière en question ayant, comme Perec, une fine cicatrice au-dessus de la lèvre) qui reviendra également dans plusieurs de ses livres.

On y entend surtout déjà sa voix, son phrasé d’écrivain. Les premières lignes semblent annoncer un thriller. Écriture de roman noir admirablement scandée, dans le style comportemental cher à Manchette :

Madera était lourd. Je l’ai saisi sous les aisselles, j’ai descendu à reculons les escaliers qui conduisaient au laboratoire. Ses pieds sautaient d’une marche à l’autre, et ces rebondissements saccadés, qui suivaient le rythme inégal de ma descente, résonnaient sèchement sous la voûte étroite. Nos ombres dansaient sur les murs.

Mais dès la phrase suivante, il est clair qu’on est embarqué dans autre chose, alors que surgit, comme un air familier, le goût des périodes énumératives et de la description saturante hérité de Flaubert :

Le sang coulait encore, visqueux, suintait de la serviette-éponge saturée, glissait en traînées rapides sur les revers de soie, se perdait dans les plis de la veste, filets glaireux, très légèrement brillants, qu’arrêtait la moindre rugosité de l’étoffe, et qui perlaient parfois jusqu’au sol, où les gouttes explosaient en tachetures étoilées.

Dans cette première page, Gaspard Winckler descend donc se réfugier dans l’atelier-labo où il s’est colleté en vain avec le tableau de Messine, et c’est exactement ce que nous faisons nous-mêmes, lecteurs du Condottière. Nous entrons dans le roman-laboratoire d’un jeune auteur qui teste divers procédés narratifs dans ses éprouvettes : intégration à la fiction d’un savoir didactique et d’éléments autobiographiques cryptés ; télescopage du récit objectif et du monologue intérieur, avec glissements constants entre la première, la deuxième et la troisième personne — procédé que Perec met en œuvre de manière très personnelle, sur un rythme haletant, en inventant au passage une forme de narration sans équivalent dans la littérature d’avant-garde française de l’époque. Tout de même, ces différents registres entrent en collision, au prix d’un certain statisme de la construction qui condamne le livre, dans sa deuxième partie, à un sur-place un peu longuet. La surchauffe menace dans la salle des machines ; le romancier fait ses gammes mais n’a pas encore trouvé son la.

Roman exorcisme de la hantise de l’échec et du sentiment d’imposture, roman aussi de la conquête de soi, le Condottière raconte, comme la Vie mode d’emploi quelque vingt ans plus tard, la vengeance d’un artiste-artisan nommé Gaspard Winckler contre son riche commanditaire. La vengeance du Condottière est aussi expéditive que celle de la Vie sera savamment différée. Le Winckler de la Vie sera un fabricant de puzzles tandis que celui du Condottière est un faussaire. Première occurrence de la passion du faux en art, esquisse d’une poétique du pastiche et de la contrefaçon qui deviendront les chers sujets de Perec, jusqu’au dernier livre paru de son vivant, Un cabinet d’amateur. Winckler le faussaire ne réalise pas de vulgaires copies mais, à partir de trois tableaux d’un grand maître, en conçoit un quatrième qui aurait pu être de sa main — jusqu’au jour où, s’étant lancé dans un défi trop grand pour lui en voulant émuler Antonello de Messine, il essuie un échec qui précipitera sa perte. Toute l’œuvre ultérieure de Perec est là pour montrer qu’il a réussi là où son alter ego a finalement échoué. Mutatis mutandis, lui aussi apprendra bientôt — mais avec succès — comment réécrire ses lectures, comment, à partir de trois phrases d’un grand auteur, en inventer une quatrième qui lui appartienne en propre ; comment, en somme, mettre en œuvre une stratégie intertextuelle productrice d’effets : nombreuses citations inavouées de l’Éducation sentimentale dans les Choses qui finissent par contaminer le ton, le rythme du volume entier, vaste collage d’emprunts réinterprétés dans Un homme qui dort, Hugo, Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé réécrits en se passant d’une certaine voyelle dans la Disparition, citations remaniées d’une trentaine d’auteurs distribuées suivant un jeu de permutations complexes dans la Vie mode d’emploi.

En 1961, remis de la déception que lui avait causé le refus, par Georges Lambrichs, d’un manuscrit tant de fois remanié, Perec écrit avec une lucidité prophétique à Roger Kleman :

Le Condottière ne paraîtra pas ou à titre posthume préfacé par Monmartineau. J’ai dit. Uggh. D’abord parce que c’est mauvais. Ensuite parce que je reprends dans l’actuel, d’une façon à mon sens plus convaincante, plus complète, plus cohérente, plus sérieuse, plus intégrée, allant plus loin, moins tirée par les cheveux. Du moins espéré-je tout ça.

Rétrospectivement, c’est exactement ce qui s’est passé. Livre après livre, Perec a réalisé, de manière « plus cohérente, plus intégrée », plus ludique aussi, ce qui bouillonne virtuellement, à l’état natif, dans le Condottière.

Georges Perec, le Condottière, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2012,

Georges Perec, le Condottière, Seuil, « La Librairie du XXIe siècle », 2012,

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.

Baffo

Campo San Maurizio

De Zorzi ou Giorgio Baffo, qu’admiraient Stendhal, Apollinaire, Desnos et Mandiargues, j’aurais aimé citer ici quelques-uns de mes textes préférés, mais mon exemplaire des Œuvres érotiques (Zulma, préface de Pascal Dibié) semble avoir disparu dans les profondeurs de la bibliothèque. L’édition Zulma reprend la traduction en prose du chevalier de Ribeaucourt (1876). La Musardine a réédité en deux volumes la traduction en vers d’Alcide Bonneau publiée en 1884 par Isidore Liseux. Enfin, le poète Maurice Regnault (1928-2006) avait traduit un ensemble de sonnets, paru en 1983 chez Action poétique (voir ici et là). On a donc le choix. En attendant, voici quelques extraits du fameux texte d’Apollinaire (introduction à l’anthologie des « Maîtres de l’amour », 1910, reprise dans les Diables amoureux, Gallimard, 1964).

Baffo, ce fameux vérolé, surnommé l’obscène, que l’on peut regarder comme le plus grand poète priapique qui ait jamais existé et en même temps comme l’un des poètes les plus lyriques du XVIIIe siècle, écrivait dans ce patois vénitien qu’ont illustré un grand nombre d’ouvrages remarquables dans tous les genres. […]

Le patois vénitien a une douceur unique. La grâce et la mollesse s’y mêlent dans des proportions si justes qu’il favorise avant tout le lyrisme érotique bien qu’une littérature patoise soit presque toujours satirique. On peut dire qu’à Venise, la satire fut surtout voluptueuse. […]

Les poèmes de Baffo ne parurent pas de son vivant. Trois ans après sa mort, ses amis firent paraître un recueil qui contenait près de deux cents pièces. L’édition de 1789, due à l’admiration que Lord Pembroke éprouvait pour le poète vénitien, en contient un nombre beaucoup plus grand. L’édition de Liseux qui comporte le texte et une traduction française donne quelques pièces inédites. […]

Ce poète qui fit souvent songer à Horace avait avant tout du bon sens, et la raison ne gênait point son lyrisme.

Pour ce qui est de son obscénité, on peut répondre que le Baffo a chanté ce qu’il a voulu et que ce qu’il a voulu chanter était ce qui lui plaisait le plus : l’amour. Il l’a fait en toute liberté et avec une grandeur que le patois vénitien ne paraissait pas devoir rendre. […]

Le Baffo était content de son époque, il était heureux de vivre, et de vivre à Venise, ville amphibie, cité humide, sexe femelle de l’Europe.

Sans le Baffo, on n’imaginerait pas tout ce que fut la décadence pleine de volupté de la Sérénissime République. Par lui nous connaissons la vie sexuelle de Venise, les fêtes, les Osterie, les Casinos, le Jeu, les Ballerines, les Nonnes libertines. Il n’est pas de petit événement que le Baffo ne chante avec une obscénité sublime : c’est la venue du duc d’York, c’est l’élection d’un nouveau pape, ce sont les débuts d’une actrice, ce sont les mésaventures des jésuites.

Les poésies manuscrites du Baffo couraient la ville. Les jeunes femmes les lisaient en goûtant des sorbets. Cette société raffinée qui vivait à l’anglaise était frappée par un lyrisme auquel les poètes de l’époque ne l’avaient point accoutumée.

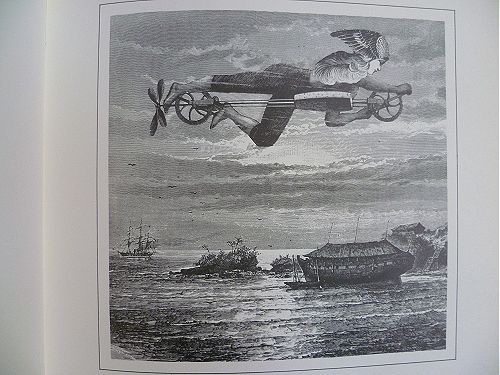

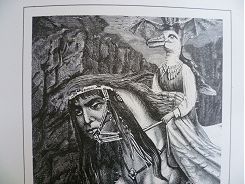

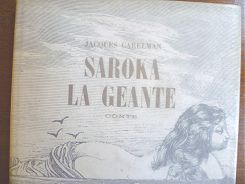

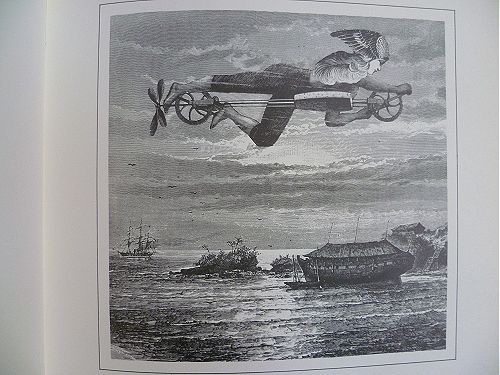

Carelman

Jacques Carelman n’était pas seulement l’auteur du justement célèbre Catalogue d’objets introuvables, mais aussi celui de Saroka la géante, magnifique roman-collage dans le sillage de Max Ernst et l’un des plus beaux fleurons du catalogue d’Éric Losfeld.

Napoléon et l’éléphant

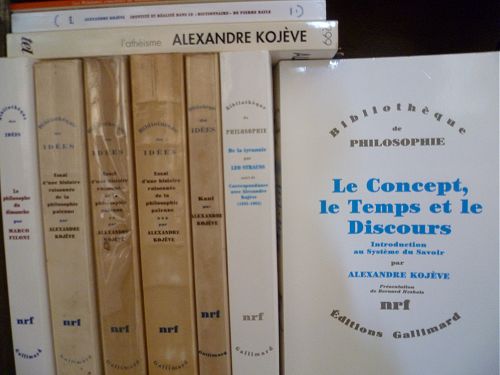

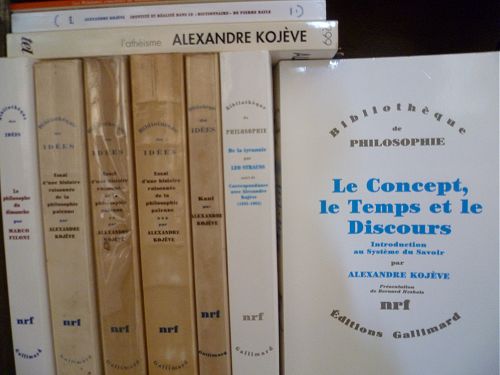

Même pour qui n’a guère la tête philosophique, la lecture de Kojève agit comme une excitante caféine intellectuelle : discours devenu rare de qui pense par concepts, langue dense mais dépourvue de jargon, agilité dialectique redoutable (qui faisait de lui, paraît-il, la terreur des délégations anglaises dans les négociations internationales), pimentée d’un humour à froid souvent jubilatoire : on songe par exemple à tel excursus sur la conscience de soi du somnambule dans Esquisse d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne, ou encore à son article fameux sur «les romans de la sagesse » de Queneau où, de son propre aveu, il se parodie lui-même ; sans oublier les provocations pince-sans-rire dont ce personnage secret et volontiers paradoxal était coutumier : « Je suis la conscience de Staline », « Je suis un dieu vivant », etc.

Dans les Peintures concrètes de Kandinsky (La Lettre volée, 2001), Kojève parvenait à la conclusion que la peinture figurative est en réalité abstraite, tandis que celle tenue pour abstraite de Kandinsky est, elle, bel et bien concrète. Dans le Concept, le Temps et le Discours, il s’emploie notamment à repenser à nouveaux frais le rapport des notions et des choses. Le bon sens enseigne que les choses sont concrètes et les notions abstraites ; mais à y regarder de près, est-ce bien certain ? Au terme d’un développement étourdissant, Kojève n’est pas loin de nous convaincre que c’est le contraire qui est vrai, que ce sont les choses qui sont abstraites, et les notions, concrètes. Leur différence (car tout de même, il y en a une), il faut donc la chercher ailleurs, et Kojève va la trouver dans leur rapport respectif au hic et nunc, à l’ici et au maintenant. Le voici donc qui s’élance. Et c’est assez drôle.

Prenons (« par la pensée ») un éléphant vivant et essayons de l’introduire dans l’ici et le maintenant (dans le hic et nunc), par exemple dans la pièce du septième étage où j’écris en ce moment ou dans la pièce où vous êtes en train de lire ces lignes. Nous constatons que c’est pratiquement impossible. Mais s’il s’agissait d’introduire le même éléphant ailleurs, dans une cage appropriée du jardin zoologique par exemple, il serait fort possible et relativement facile de le faire, même maintenant. D’ailleurs, il serait possible, sinon facile, de l’introduire ici, mais seulement plus tard, lorsqu’on aurait par exemple renforcé le plancher ou élargi la porte ou fait venir, s’il y a lieu, une grue mécanique suffisamment haute et puissante pour le faire entrer par la fenêtre. Mais une fois introduit dans une pièce d’habitation humaine, l’éléphant vivant serait relativement encombrant : je n’aurais plus pu y écrire et vous n’auriez pas pu y lire. Par contre, il suffit de transformer un Éléphant vivant en une notion éléphant (même si cette notion est particularisée jusqu’à devenir la notion cet-éléphant-ci), pour que les difficultés et l’encombrement susmentionnés disparaissent comme par enchantement. En effet, je viens d’introduire la notion éléphant dans cette pièce (et même en plusieurs exemplaires) sans nul effort appréciable de ma part et j’ai pu loger dans une surface d’environ 25 sur 5 millimètres un éléphant notionnel qui, certes, « existe » tout autant qu’un Éléphant vivant, mais qui n’« existe » que dans le mode du morphème typographique éléphant et du sens éléphant que nous avons, vous et moi, « dans nos têtes ».

Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué. Mais transformons Napoléon en notion napoléon et livrons-le à un historien ou à un romancier. Ils arriveront sans nul doute, s’ils le veulent, à faire perdre au napoléon notionnel cette même bataille d’Iéna que le Napoléon vivant a gagné en 1806. Certes, le romancier devra faire un effort d’imagination et l’historien devra soutenir l’assaut de ses collègues ou même du public lettré dans son ensemble. Mais leurs efforts n’auront aucune commune mesure avec ceux qu’ont dû faire en 1806 à Iéna les adversaires du Napoléon vivant, sans pour autant réussir.

Le Concept, le Temps et le Discours.

Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1990.

« Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué » : ça pourrait sortir d’une chronique de Manchette !

Sur la vie, l’œuvre et le parcours étonnant de Kojève, depuis la Russie d’avant la Révolution jusqu’au rôle d’éminence grise de la diplomatie économique française, on lira avec intérêt le Philosophe du dimanche de Marco Filoni (Gallimard, Bibliothèque des idées, 2011), ainsi qu’Hommage à Alexandre Kojève. Actes de la Journée A. Kojève du 28 janvier 2003 (Bibliothèque nationale de France, 2007), disponible uniquement en édition numérique, qu’on peut télécharger ici. J’ai calé il y a quelques années dans la biographie de Dominique Auffret (Alexandre Kojève. La Philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Grasset, 1990, rééd. Livre de poche, 2002), très bien documentée mais d’un style souvent amphigourique.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.

203 p. 56 Lettres à un ami, Le Bleu du ciel, 2011, 118 p.