Lectures expresses

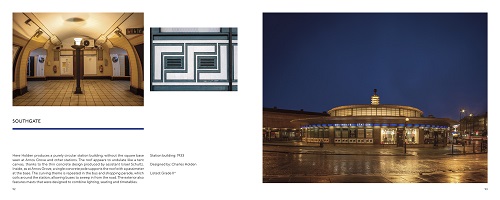

Joshua Abbott et Philip Butler, London Tube Stations 1924-1961. Fuel, 2023.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

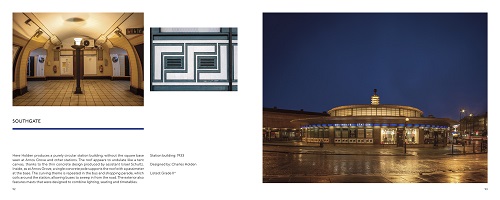

Au milieu des années 1920, le métro londonien connaît une phase d’expansion, marquée par le prolongement de lignes existantes en direction des banlieues et l’ouverture de nouvelles lignes. Frank Pick, directeur général des transports londoniens, lance un ambitieux programme architectural pour la rénovation des gares existantes et la construction de nouvelles stations. La réalisation en est confiée à l’architecte Charles Holden. Celui-ci va concevoir un remarquable ensemble de stations de style moderniste, ainsi que le nouveau siège social de l’UERL (Underground Electric Railways Company). Un souci de cohérence guide l’action de Pick et Holden. Il s’agit de concilier le style et la fonction tout en donnant une identité moderne et forte au métro londonien *. Les nouvelles stations, construites en briques, souvent coiffées d’une tour jouant comme un signal, se repèrent aisément dans l’espace urbain. Dans un pays que son insularité avait isolé des courants architecturaux contemporains, ce projet exemplaire ouvrira la voie au modernisme, ainsi qu’en témoignera par la suite la construction de nouveaux quartiers résidentiels dans la banlieue de Londres **.

London Tube Stations répertorie, ligne par ligne, les gares ayant survécu à cette période novatrice et les exemples ultérieurs influencés par elle. Toutes les stations clés sont présentées sur une double page, où les textes informés et précis de l’historien Joshua Abbott jouxtent les belles photographies de Philip Butler. Une introduction générale présente le contexte historique du projet, tandis qu’un dernier chapitre dresse la liste des stations démolies.

Ajoutons que le livre est une belle réalisation éditoriale : reliure cartonnée, format à l’italienne, mise en page et typographie élégantes dans leur clarté.

* À la même époque, Harry Beck conçoit un nouveau plan du métro londonien qui fera date dans l’histoire du design graphique. Cette histoire est racontée dans le livre passionnant de Ken Garland, Mr Beck’s Underground Map (Capital Transport Publishing, 1994).

** Sur ce sujet, voir l’excellent guide de Joshua Abbott, A Guide to Modernism in MetroLand (Unbound, 2020).

Lectures expresses

Arnold Bennett, le Grand Hôtel Babylon (The Grand Babylon Hotel, 1902). Traduit de l’anglais par Lise Capitan. Les Moutons électriques, 2014. Rééd. 10/18, 2020.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Le roman d’Arnold Bennett prend place dans un vaste hôtel de luxe londonien (inspiré du Savoy), fréquenté par une clientèle select et fortunée, qui y trouve confort capitonné, service stylé et discrétion. Bien entendu, son dédale infini de corridors (incluant un passage secret) abrite un nœud d’intrigues internationales, comme ne va pas tarder à le découvrir son nouveau propriétaire, millionnaire américain ayant acquis le palace sur un coup de tête pour satisfaire un caprice de sa fille (c’est la grande scène d’ouverture du livre et elle est délectable).

Mêlant mystère, satire sociale, romance et comédie loufoque, Bennett use de l’hôtel à la fois comme d’un décor, dont il exploite fort bien les ressources, et d’un théâtre, propice à l’observation de sa population mélangée : clientèle et personnel, contraste entre les mœurs anglaises et américaines. Sa verve narrative imprime un allant et un humour joyeux à une intrigue fertile en rebondissements : kidnapping et séquestration, assassinat, tentative d’empoisonnement, identités d’emprunt, poursuite sur les eaux de la Tamise. Le roman nous rend enfin témoins d’un changement d’ère au tournant du XXe siècle. Les vieilles fortunes aristocratiques européennes cèdent le pas aux millionnaires du nouveau monde, ayant édifié leur richesse à coups de chemins de fer et de boursicotage. Les courses-poursuites se font encore en voitures à chevaux (« Cocher, suivez cette calèche ! ») mais la vitesse nouvelle des moyens de transport permet d’embarquer au débotté dans un paquebot pour rejoindre d’un bond Ostende.

Lectures expresses

Adrien Goetz, Mes musées en liberté. 120 promenades artistiques en France. Grasset, 2024.

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (le Musée comme expérience, vivement recommandé). C’est un livre pointilliste et léger qu’il faut prendre comme il est, œuvre d’un auteur qualifié (historien de l’art et commissaire d’expositions, directeur de la rédaction du journal du Louvre).

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (le Musée comme expérience, vivement recommandé). C’est un livre pointilliste et léger qu’il faut prendre comme il est, œuvre d’un auteur qualifié (historien de l’art et commissaire d’expositions, directeur de la rédaction du journal du Louvre).

Les notices n’ont rien d’un guide touristique. Adrien Goetz procède par touches rapides sans reculer devant l’anecdote, décrit bien sûr les musées, leur histoire et leurs collections, observe aussi le public qui les fréquente. Lesdits musées sont de toute sorte (petits ou grands, anciens au charme vieillot ou de construction récente), et tout intéresse l’auteur : un reliquaire antique, une tapisserie médiévale, des pastels du XVIIIe siècle, des tableaux pompiers, des œuvres contemporaines. S’il moque sans s’appesantir certaines modes et snobismes (aussi bien en matière de muséographie qu’en matière de langue de bois institutionnelle), il ne ménage pas non plus ses éloges, en particulier à l’endroit des conservateurs qui se démènent pour maintenir à flot les institutions dont ils ont la charge. Au passage, il bat tranquillement en brèche les idées reçues qui s’attachent aux musées, lesquels seraient des conservatoires poussiéreux, élitistes, ennuyeux, déserts (préjugés que les « élites » culturelles, politiques et médiatiques sont les premières à entretenir, généralement parce qu’elles s’abstiennent de fréquenter ces lieux). Toutes ses observations sur le vif prouvent le contraire, en particulier quant à la diversité (classes sociales et classes d’âges) du public. En somme, il s’emploie à montrer que les musées sont des lieux vivants.

Une lecture plaisante pour voyager dans son fauteuil et se donner des envies de visites futures.

Lectures expresses

Henry James, Greville Fane (1892). Dans Complete Stories, 1892-1898 (Library of America, 1996).

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Greville Fane appartient à l’abondant corpus des récits de James consacrés à des écrivains ou des peintres, prétextes à une réflexion sur la création artistique.

Greville Fane vient de mourir. C’était une écrivaine populaire mais médiocre, connue pour ses romans sentimentaux. Elle était aussi la mère de deux enfants, un frère et une sœur, à présent jeunes adultes, dissemblables et rivaux. Le narrateur se voit confier la rédaction d’une nécrologie de la défunte, qu’il fréquentait de loin. Comme il advient souvent chez James, ledit narrateur occupe une position périphérique, de sorte que les faits nous parviennent filtrés par sa perception, à la fois clairvoyante et incomplète. L’intrigue explore les thèmes de l’authenticité artistique et de la tension entre le succès commercial et l’intégrité littéraire. Greville Fane est dépeinte comme une figure à la fois tragique et légèrement ridicule, dont le talent limité contraste avec les aspirations littéraires élevées. À travers son personnage, James critique subtilement le marché littéraire de son époque. Mais on décèle aussi entre les lignes son propre rapport ambigu à la reconnaissance et au succès, à la fois ardemment désiré, jalousé chez autrui, et honni, parce que synonyme à ses yeux de compromission.

Curieusement, on est tenté de rapprocher le personnage de Greville Fane de celui de la romancière à succès Matilda Cadbury, finement dépeint par Anthony Trollope dans The Way We Live Now, en des termes comparables : même lucidité de la protagoniste sur les limites de son talent – qu’elle n’a d’autre choix cependant que d’exercer pour des raisons de survie financière, de sorte qu’elle assume et défend son activité contre le jugement condescendant de critiques highbrow –, considérations analogues sur les transformations du marché littéraire au XIXe siècle. (De quoi faire se retourner James dans sa tombe, lui qui méprisait cordialement Trollope !)

Once I met her at the Academy soirée, where you meet people you thought were dead.

***

[À propos de la fille de Greville Fane]

Her smile was the dimmest thing in the world, diluted lemonade, without sugar, and she had arrived precociously at social wisdom, recognising that if she was neither pretty enough nor rich enough nor clever enough, she could at least in her muscular youth be rude enough.

Lectures expresses

Rémy Jimenes, Claude Garamont typographe de l’humanisme. Éditions des Cendres, 2022.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

On mesure ainsi que la typographie n’est pas qu’affaire de technique et de savoir-faire. L’adoption de nouvelles polices de caractères fut un enjeu culturel et politique, et l’un des instruments de diffusion de la culture humaniste à la Renaissance.

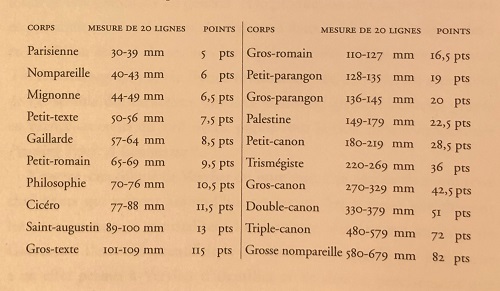

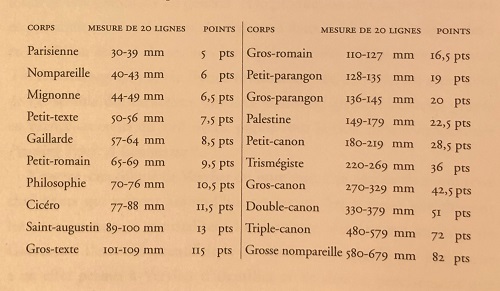

À la Renaissance, les corps de caractères sont désignés par des expressions imagées, charmantes mais peu précises. C’est au XVIIIe siècle qu’on inventera une unité de mesure, le point typographique.

Lectures expresses

Henri Calet, les Deux Bouts. Héros-Limite, 2016.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Première publication chez Gallimard en 1958. Pour cette édition sous forme de livre, Calet avait joint aux articles quelques échantillons de l’abondant courrier qu’avait suscité leur parution dans la presse. Leur lecture n’inspire pas un jugement favorable sur l’espèce humaine, en tout cas sur cette partie de l’espèce humaine qui écrit aux journaux : pas mal d’envie sociale, de jalousie pour le voisin, et même des velléités de délation.

André Chastel, Chronique de la peinture italienne à la Renaissance. Office du Livre, 1983.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

Chronique de la peinture italienne à la Renaissance porte un titre trompeur de manuel, eu égard à son intérêt et à l’originalité de son projet. Constatant, dans l’inflation des publications sur la Renaissance, un fossé croissant entre les études savantes destinées aux spécialistes et les bons ouvrages de vulgarisation, Chastel se propose le pari suivant : rédiger un ouvrage « intermédiaire », destiné au grand public, mais qui le rapproche du métier concret de l’historien en le mettant en contact direct avec les sources primaires à partir desquelles celui-ci travaille.

L’ouvrage consiste en dix études de cas – correspondant à dix moments significatifs de l’histoire de l’art italien entre 1280 et 1580 –, qui s’appuient sur l’examen de documents d’époque (chroniques, contrats, traités, livres de comptes, correspondances…), cités et commentés. Les phénomènes de concurrence (entre artistes, ateliers, confréries et cités), la dynamique des relations entre art, public et société, entre artistes et commanditaires, « métier » et « génie », conditions matérielles et financières de travail, politique de prestige des princes, doctrine religieuse, tradition iconographique et autonomie de l’artiste sont analysés avec finesse. Chastel propose en somme une histoire matérielle de l’art qui n’aplatit pas pour autant les questions esthétiques.

Les réflexions générales de l’introduction intéresseront toute personne curieuse de questions d’historiographie, au-delà du seul champ de l’histoire de l’art.

Lectures expresses

Anthony Powell, Des livres au mètre (Books Do Furnish a Room, 1971). Traduit de l’anglais par Michel Doury. Christian Bourgois, 1995, rééd. 10/18, 1998.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Conclusion provisoire sur la foi de trois livres : Anthony Powell présente le cas d’un romancier chez qui la somme vaut moins que certaines des parties. Il sait camper des personnages variés et complexes parlant chacun avec sa voix, des relations ambivalentes, et fait preuve de talent dans la peinture de la société de classes anglaise, l’animation de scènes collectives (cocktails, soirées mondaines, week-ends à la campagne, mariages et enterrements), la saisie d’un milieu : le monde universitaire dans Une question d’éducation ; les milieux poreux de la bonne société et d’une bohème artiste quelque peu interlope dans les Mouvements du cœur ; les mondes de la politique, de l’argent et de l’édition qui se croisent autour de la naissance d’une revue dans Des livres au mètre. À chaque fois cependant, Powell réussit des scènes mais loupe le dessin secret d’ensemble, le tissu sous-jacent qui fait les grands romans. De sorte qu’on s’ennuie entre des épisodes remarquables, sans toujours parvenir à comprendre pourquoi.

Un détail de traduction. Le titre original du cycle est A Dance to the Music of Time. Il fut traduit tour à tour en français par la Ronde de la musique du temps et la Danse de la vie humaine. En l’occurrence, c’est cette deuxième traduction, la moins littérale, qui est la plus juste. A Dance to the Music of Time est en effet le titre que les Anglais ont librement attribué à un tableau de Poussin, dont le titre français est précisément la Danse de la vie humaine. Or, la référence à Poussin est tout à fait délibérée de la part de Powell, qui commente le tableau par la voix de son narrateur dans le premier roman du cycle, A Matter of Education.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Ce petit volume richement illustré intéressera aussi bien les férus du métro londonien que les curieux d’histoire de l’architecture civile et de la période moderniste.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit.

Roman d’hôtel, l’un des premiers du genre, contemporain de l’essor des grands palaces, et devançant de vingt ans la parution du célèbre Grand Hôtel de Vicki Baum. (On notera aussi qu’à la même époque, Valery Larbaud invente le personnage d’A.O. Barnabooth, « riche amateur » familier des palaces.) Le livre occupe une position charnière : d’une part, il recueille de nombreux éléments du roman feuilleton de la fin du XIXe siècle à base d’intrigues de cours royales ; d’autre part, il anticipe la redéfinition du roman d’aventures internationales qui surviendra durant l’entre-deux-guerres. En somme, il fait le pont entre le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope (1894) et le Secret de Chimneys d’Agatha Christie (1925). Considérant le succès à sa date du livre (demeuré depuis un classique populaire outre-Manche) et son nouveau type d’héroïne, jeune Américaine intrépide et moderne, on ne serait d’ailleurs pas étonné d’apprendre qu’Agatha C. l’avait lu, et qu’il lui en était resté quelque chose au moment d’élaborer ses propres personnages de jeunes femmes indépendantes et pleines d’esprit. Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées ( Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Rémy Jimenes fait œuvre utile en proposant une synthèse très agréablement rédigée des connaissances actuelles sur Claude Garamont, « personnage à la fois célèbre et mal connu », dispersées dans des publications savantes peu accessibles au grand public. La recherche récente sur le sujet a fait des progrès notables. Bien des légendes ont été dissipées au passage. L’importance de Garamont n’en sort pas diminuée, au contraire, mais plus exactement évaluée et située dans le monde du livre et du savoir de son temps, le développement de l’imprimerie et de l’édition parisiennes concomitant à l’essor de la culture humaniste, la politique de prestige culturel menée par François Ier et son entourage – qui passait aussi par l’édition de livres.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues. André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période. Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.