Lectures expresses

Somerset Maugham, la Ronde de l’amour (Cakes and Ale, 1930). Traduction d’E.R. Blanchet. 10/18, « Domaine étranger », 1989.

Somerset Maugham est généralement meilleur nouvelliste que romancier. La Ronde de l’amour dément cet énoncé, tant l’écrivain maintient d’un bout à l’autre de ce roman point trop long l’allant d’écriture de ses meilleures nouvelles. La narration oscille en souplesse entre le présent et le passé. Elle entrelace étude du monde littéraire londonien (son réseautage acharné, sa course à la notoriété), peinture d’un milieu campagnard et portrait d’une femme libre et « de mœurs légères » dont le narrateur défend la mémoire contre la réprobation ambiante. Au passage, fine analyse de la manière dont se construisent une réputation littéraire et la figure posthume d’un « grand écrivain », avec beaucoup de mensonges par omission à la clé. C’est souvent drôle, dans un registre plus malicieux que satirique, mais il y a aussi la mélancolie du temps qui passe.

Somerset Maugham est généralement meilleur nouvelliste que romancier. La Ronde de l’amour dément cet énoncé, tant l’écrivain maintient d’un bout à l’autre de ce roman point trop long l’allant d’écriture de ses meilleures nouvelles. La narration oscille en souplesse entre le présent et le passé. Elle entrelace étude du monde littéraire londonien (son réseautage acharné, sa course à la notoriété), peinture d’un milieu campagnard et portrait d’une femme libre et « de mœurs légères » dont le narrateur défend la mémoire contre la réprobation ambiante. Au passage, fine analyse de la manière dont se construisent une réputation littéraire et la figure posthume d’un « grand écrivain », avec beaucoup de mensonges par omission à la clé. C’est souvent drôle, dans un registre plus malicieux que satirique, mais il y a aussi la mélancolie du temps qui passe.

Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux, Aux origines de la pop culture. Le Fleuve Noir et les Presses de la Cité au cœur du transmédia à la française, 1945-1990. La Découverte, 2022.

Essai épatant par la documentation, l’alacrité du style et l’acuité d’analyse d’un moment charnière de la littérature et de l’édition populaires, inséparable des Trente Glorieuses et qui s’engloutit avec elles. Étudiant de front l’acclimatation française de modèles narratifs et sériels américains, les pratiques éditoriales et contractuelles, le système d’écriture à la chaîne et les stratégies industrielles de mise en marché du Fleuve Noir et des Presses de la Cité, Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux lient intelligemment l’histoire de ces deux maisons emblématiques au contexte historique qui vit leur naissance, leur apogée et leur déclin, sans faire de sociologie au rabais. La période qu’ils considèrent fut en somme le dernier grand moment où l’appétit de fiction – en tant que phénomène de masse – trouva à s’assouvir par la lecture – quelques décennies avant l’essor des séries et des plateformes.

Essai épatant par la documentation, l’alacrité du style et l’acuité d’analyse d’un moment charnière de la littérature et de l’édition populaires, inséparable des Trente Glorieuses et qui s’engloutit avec elles. Étudiant de front l’acclimatation française de modèles narratifs et sériels américains, les pratiques éditoriales et contractuelles, le système d’écriture à la chaîne et les stratégies industrielles de mise en marché du Fleuve Noir et des Presses de la Cité, Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux lient intelligemment l’histoire de ces deux maisons emblématiques au contexte historique qui vit leur naissance, leur apogée et leur déclin, sans faire de sociologie au rabais. La période qu’ils considèrent fut en somme le dernier grand moment où l’appétit de fiction – en tant que phénomène de masse – trouva à s’assouvir par la lecture – quelques décennies avant l’essor des séries et des plateformes.

Isabelle Olivero, les Trois Révolutions du livre de poche. Une aventure européenne. Sorbonne Université Presse, 2022.

Une déception, passé l’introduction vivante et prometteuse. C’est que le titre ne correspond pas exactement au contenu du livre, qui est plutôt une histoire factuelle de la notion de collection éditoriale et de ses incarnations multiples du XVIe siècle à nos jours, en ce compris les formats portatifs, puis de poche proprement dits. Isabelle Olivero maîtrise à coup sûr les données de son sujet, et chacun comblera chemin faisant ses lacunes en matière d’histoire de l’édition. Mais contrairement au livre d’Artiaga et Letourneux, on cherche en vain, derrière la masse d’informations, un point de vue.

Une déception, passé l’introduction vivante et prometteuse. C’est que le titre ne correspond pas exactement au contenu du livre, qui est plutôt une histoire factuelle de la notion de collection éditoriale et de ses incarnations multiples du XVIe siècle à nos jours, en ce compris les formats portatifs, puis de poche proprement dits. Isabelle Olivero maîtrise à coup sûr les données de son sujet, et chacun comblera chemin faisant ses lacunes en matière d’histoire de l’édition. Mais contrairement au livre d’Artiaga et Letourneux, on cherche en vain, derrière la masse d’informations, un point de vue.

De l’élégance

L’élégance, pour l’éditeur, aurait consisté à refuser ce projet de jaquette indigne ; et, surtout, à faire aux lecteurs la politesse de leur offrir une table des matières, un index des noms propres et des titres courants. Mais l’élégance, on le sait, suppose un minimum d’efforts. Sur ce point, c’est à craindre, la plupart des éditeurs français sont irrécupérables. L’un des plaisirs qu’il y a à lire une biographie anglaise est l’assurance d’y trouver des titres courants, une table des matières et des illustrations, ainsi qu’un index analytique établi avec soin.

(Digression. Établir un index de qualité est un vrai métier, au même titre que réviseur ou correcteur d’épreuves. On ne l’ignore pas outre-Manche. Barbara Pym le rappelle dans les Ingratitudes de l’amour. Il existe là-bas un National Indexing Day (le 30 mars). La presse anglaise est la seule à ma connaissance à consacrer des nécrologies à ces travailleurs de l’ombre — tout comme à des libraires ou des bibliothécaires. Voir par exemple cet article du Guardian sur Douglas Matthews.)

Aux lecteurs qui auront goûté, dans la Leçon d’élégance, les chapitres de Philip Mann sur Jean-Pierre Melville et Rainer Werner Fassbinder, rappelons avec l’éditeur qu’ils sont extraits de The Dandy at Dusk. Taste and Melancholy in the Twentieth Century (Head of Zeus, 2017), excellent essai qu’on n’avait pas trouvé le temps de recenser ici et dont on recommande la lecture.

COLLECTIF, la Leçon d’élégance. Séguier, 2021.

COLLECTIF, la Leçon d’élégance. Séguier, 2021.

Speraldemechar

La petite correspondance Mallarmé-Fénéon (vingt-huit lettres retrouvées) est certes anecdotique. Il n’y est question que de livres offerts ou prêtés, de jeux d’épreuves à recevoir, à corriger et à renvoyer. Mais par là même, elle offre un instantané précieux sur un moment de la sociabilité littéraire. C’était un autre temps, celui des revues reines. Éphémères ou durables, elles étaient le premier débouché de publication, le premier lieu de légitimation symbolique. Éminence grise dans l’âme, Fénéon assure successivement, à titre officiel ou officieux, le secrétariat de rédaction de la Revue indépendante et de la Vogue, la rédaction en chef de la Revue blanche, la relecture d’épreuves de la Revue wagnérienne. Il sollicite régulièrement la collaboration du poète de la rue de Rome – pour lequel il professe la plus grande admiration, à l’instar de tous les symbolistes ou apparentés de sa génération – et s’assure tout particulièrement que ses contributions seront bien composées et mises en pages 1. En témoigne cette instruction destinée à l’imprimeur de la Revue blanche, Frémont (Arcis-sur-Aube) :

IMPORTANT. Faire d’urgence les corrections indiquées sur cette épreuve. Veillez à ce qu’elles soient faites, toutes, très exactement. Nous attachons la plus grande importance à ce que ce que ce texte soit d’impression parfaite.

Puis, sur le jeu d’épreuves suivant :

Envoyer huit exemplaires en bonnes feuilles d’urgence. Corriger avec un soin méticuleux.

Au fil des lettres, on mesure le temps long qui présidait à l’élaboration d’une revue, rythmé par les allers-retours des jeux d’épreuves entre l’auteur, le secrétaire de rédaction et l’imprimeur de province. Fénéon à Mallarmé :

Serait-il possible que l’on eût votre manuscrit avant le 20 – Le mois est si court et l’imprimeur si loin.

Les horaires des levées postales font l’objet de savants calculs stratégiques. Mallarmé à Fénéon :

Voici, cher Fénéon : je préfère gagner un jour, en vous envoyant mon article non recopié, raturé mais très clairement. Les épreuves, mises au courrier du soir pour les départements, je les ai le lendemain matin et elles retournent à Paris, pour le surlendemain matin, première distribution.

Ce qui frappe surtout lettre après lettre, c’est le sens aigu des formes dont témoignaient les deux hommes en toute circonstance, au double sens du mot : modalités de l’expression, soignée jusqu’à la préciosité, mais aussi souci des convenances (comme dans l’expression « y mettre les formes »), enveloppé dans la courtoisie la plus exquise. Mallarmé :

Cher Fénéon,

Vous seriez, cette fois encore, le quelqu’un de serviable, dont toujours on abuse, si vous me faisiez parvenir deux exemplaires de ma neuvième et deux de ma dixième Variation. Cas de conscience et, je crois, Particularités : ils me manquent et j’y voudrais faire bien des corrections en vue d’un livre. Vous enverriez cela à Valvins, lieu où l’on pense à vous, puisque vous n’y êtes jamais.

Merci, cher ami, une fois encore, pour ces admirables mesures prises, en vue de traquer la faute d’impression.

Merci, cher Fénéon, de tout, votre chasse aux fautes est méticuleuse au point que rien ne restera d’absurde.

À cette correspondance sont joints des documents connexes : une lettre émouvante de Mme Fénéon mère à Mallarmé, le priant de témoigner en faveur de son fils au procès des Trente ; le mot de condoléances de Fénéon, poignant à proportion de son laconisme, adressé à Maria et Geneviève Mallarmé au surlendemain de la mort soudaine du poète ; enfin une lettre de Fénéon à Henri Mondor, futur grand biographe de Mallarmé. On y apprend l’anecdote suivante. La revue la Vogue avait trop peu d’abonnés. L’un de ses rédacteurs, Ernest Ferroul, député-maire de Narbonne, eut l’idée de faire abonner ses électeurs, « ce qui fit de Narbonne la ville du monde la plus abondante en tenants du symbolisme. À la faveur des bombances d’une tournée électorale, vignerons et tonneliers s’étaient laissé enrôler par dizaines, ravis de donner satisfaction à la lubie de leur ami et représentant. » On imagine la perplexité des nouveaux abonnés devant ce fleuron du modernisme littéraire, digne d’un cowboy de Glen Baxter découvrant sa première toile abstraite. Mondor raconte la suite dans sa Vie de Mallarmé :

Le soir du 14 au 15 juin [1886], quand arrive, à Narbonne, le sonnet de Mallarmé, dont le premier vers est : « M’introduire dans ton histoire » et le dernier : « du seul vespéral de mes chars », les conversations de café s’en emparent et le dernier vers se grave dans les mémoires. Dès le lendemain, on ne dira plus d’un événement ou d’un spectacle insolite : « C’est épatant » mais : « C’est très vespéral de mes chars ». Le dicton va persister, condensé en un groupe de syllabes rituelles ; et aujourd’hui encore devant quelque prodige, paysans, ouvriers, marins de Cuxac, Ginestas, Capendu, Menorignan, Capestang ou La Nouvelle se frappent la cuisse et tonitruent : « Speraldemechar ! »

1 Fénéon collabore parallèlement à d’innombrables autres périodiques dans lesquels il manque rarement d’attirer l’attention sur Mallarmé.

Félix FÉNÉON, Stéphane MALLARMÉ, Correspondance. Édition établie par Maurice Imbert. Le Lérot, 2007, 71 pages + index.

Félix FÉNÉON, Stéphane MALLARMÉ, Correspondance. Édition établie par Maurice Imbert. Le Lérot, 2007, 71 pages + index.

Typo des villes (63) : plaques de rues londoniennes

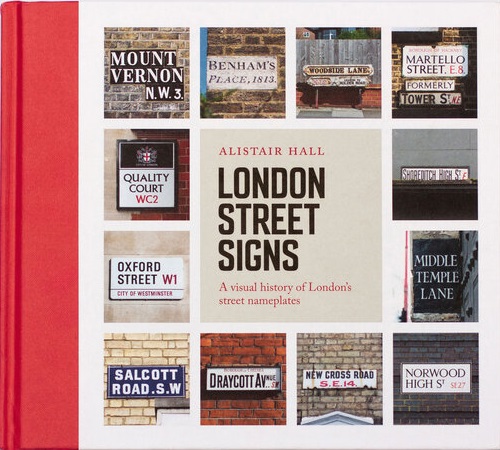

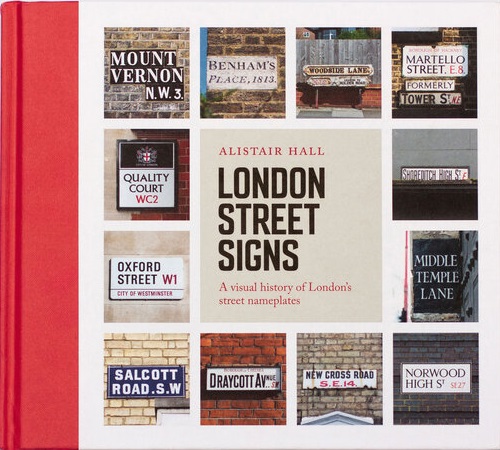

Les amoureux de Londres et les férus de signalétique urbaine ne doivent pas louper London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Ce bel album d’Alistair Hall est le fruit d’un safari photo de quatre ans dans les rues londoniennes. Il présente une moisson de plusieurs centaines de clichés, parfaitement ordonnés, légendés et mis en pages par le photographe lui-même, qui est également graphiste de profession.

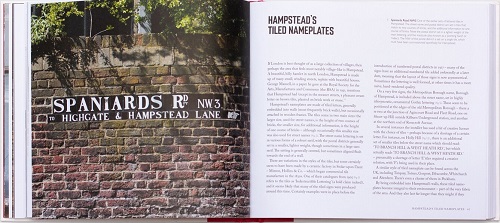

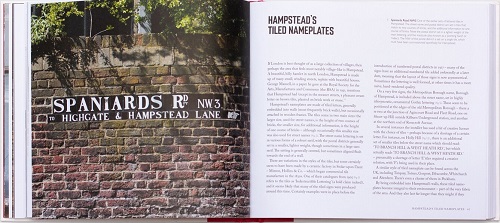

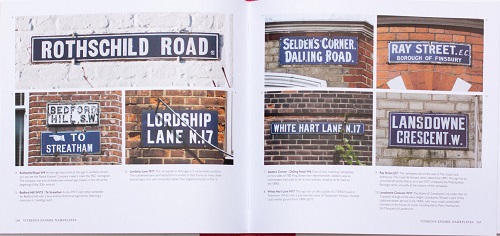

Londres se prêtait idéalement à cet exercice parce qu’elle est une ville palimpseste. Les plaques de rues de plusieurs époques y coexistent sans souci d’uniformité – la plus ancienne date de 1636. Il n’est pas rare, en outre, de trouver, au coin d’une façade d’angle, deux ou trois plaques de rue juxtaposées, datant de différentes époques : plutôt que de remplacer la plaque ancienne, à demi effacée ou détériorée, par une plaque toute neuve, on s’est contenté bien souvent d’ajouter la nouvelle sans retirer l’ancienne. L’ancien découpage de la ville en metropolitan boroughs, aboli en 1965, survit à l’état de trace par sa mention désormais caduque. Marcher dans Londres le nez sur les plaques de rues, c’est voyager sans frais dans le temps.

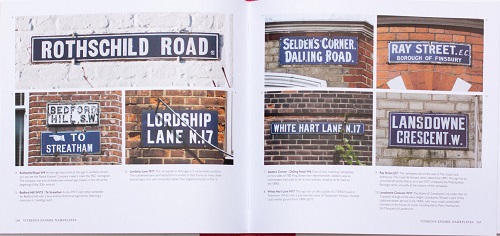

Aucune autre grande ville ne présente une telle variété de styles, de lettrage et de formes. Variété d’un quartier à l’autre car les autorités locales sont jalouses de leurs prérogatives. Malgré des propositions d’harmonisation à l’échelle du grand Londres, chaque district a conservé la mainmise sur sa signalétique (Hampstead reste ainsi fidèle à son système d’alphabet sur tuiles, blanc sur fond noir). Variété de présentation typographique, de matériaux : noms de rues peints sur bois, sur briques à même la façade, ou encore gravés dans la pierre ; plaques en fonte embossée, en verre laiteux (milk-glass), en émail, en céramique, en Vitrolite ou en aluminium, sans compter de nombreux hapax. Alistair Hall apporte, sur toutes ces variantes, des informations historiques et techniques d’une grande clarté.

L’intérêt de son livre est aussi de replacer l’évolution de la signalétique urbaine dans un cadre sociohistorique plus large. Au milieu du XIXe siècle, l’accroissement de la population londonienne entraîne une forte augmentation des échanges épistolaires, de nature commerciale ou privée. Celle-ci engendre la nécessité d’améliorer le système de distribution du courrier : de là la création des districts et des codes postaux. Mais la modernisation du service postal se heurte à plusieurs écueils : l’abondance de doublons toponymiques (à Londres, en 1856, on dénombre soixante-deux George Street, cinquante-cinq Charles Street, quarante-cinq John Street, et ainsi de suite), l’absence de numéros sur la plupart des maisons, l’identification souvent déficiente des noms de rue. Au départ d’une question pratique qui est celle de la distribution du courrier, s’engage ainsi un processus de rationalisation de la toponymie. Parallèlement, des commissions d’enquête sur la signalétique urbaine accouchent d’abondants rapports, qui conduiront à l’abandon progressif des plaques de rues peintes, vite effacées par les intempéries, au profit de supports plus durables.

Cette modernisation a, à son tour, des conséquences inattendues : le numéro de district postal devient bientôt un marqueur social, au même titre que le nom d’un quartier, qui a des incidences sur le prix de l’immobilier. En 1869, les habitants de Hampstead Road protestent avec véhémence lorsque des édiles se proposent de rebaptiser leur rue. Hampstead Road n’est pas située dans Hampstead, mais ce nom a une connotation chic et un changement de dénomination risquerait, aux yeux des propriétaires, de faire baisser la valeur de leur bien foncier. De même, la fusion des districts postaux d’Eastern et de North Eastern, en 1889, provoque le mécontentement des habitants du North Eastern District : il leur déplaît d’être assimilés à des Eastenders, c’est-à-dire à la plèbe. La mention « N.E. » sera maintenue sur les plaques de rue jusqu’en 1917, bien qu’elle ne réponde plus à aucune nécessité postale. En matière d’urbanisme, tout est lié. C’est l’une des vertus du livre d’Alistair Hall de le mettre en lumière, à travers ce modeste « bout de lorgnette » que sont les plaques de rue.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Une histoire personnelle de la littérature anglaise

Ce volume réunit les transcriptions d’un cycle de vingt-cinq cours que donna Borges à l’université de Buenos Aires en 1966. Dans son Essai d’autobiographie, notre héros a raconté comment il décrocha la chaire de littérature anglaise et nord-américaine. On ne sait s’il faut le croire sur parole.

D’autres candidats avaient envoyé des listes laborieuses de leurs traductions, de leurs articles, de leurs conférences et de leurs autres réalisations. Quant à moi, je me limitai à la déclaration suivante : «Tout à fait sans y penser, j’ai passé ma vie à me préparer pour ce poste. » Cette simple façon de poser ma candidature me donna la victoire, je fus nommé et je passai dix ou douze années heureuses à l’université.

Les transcriptions, révisées avec soin, respectent le caractère oral de cet enseignement, digressions, légères redites et erreurs vénielles incluses (Borges, aveugle à cette date, cite forcément de mémoire) ; si bien qu’on a l’impression d’écouter des causeries au coin du feu. C’est fort plaisant, en plus d’être instructif.

S’il se révèle bon pédagogue, Borges se montre peu soucieux d’exhaustivité, et c’est une histoire personnelle de la littérature anglaise qui s’esquisse ici (plus exactement de la littérature du Royaume-Uni, puisque l’Irlande et l’Écosse ne sont pas négligées). Le plan de cours est révélateur à cet égard, tant par ses insistances que par ses omissions. La poésie occupe une place importante, avec une grande attention portée à la prosodie et une prédilection pour les poèmes à caractère narratif, participant de l’univers du mythe ou du conte. Des siècles entiers sont survolés. Chaucer, Swift et même Shakespeare ne sont évoqués qu’en passant, Defoe et Lewis Carroll sont ignorés, tandis que Dante Gabriel Rossetti et William Morris ont les honneurs de deux cours chacun, ce qu’on pourra juger excessif (ce sont d’ailleurs des pages où l’on s’ennuie un peu). Johnson et Boswell stimulent la verve du professeur mais Thackeray est tout juste cité. Le roman victorien se résume à Dickens, Wilkie Collins et Stevenson. Quant au XXe siècle, il brille par son absence – hormis quelques allusions à Shaw, Chesterton et Virginia Woolf.

En revanche, Borges s’attarde longuement sur l’époque médiévale. La rencontre avec la littérature anglo-saxonne, la musique rocailleuse de sa langue et ses connexions avec les mondes germain et scandinave fut l’un des grands événements de sa vie de lecteur. Cette flamme de la découverte est toujours vive et nous vaut quelques-uns des chapitres les plus inspirés du livre. Fait notable : le surgissement d’un lyrisme personnel et du sentiment de la nature aussi tôt qu’au Xe siècle. Ce phénomène unique dans la littérature européenne explique peut-être pourquoi l’Écosse et l’Angleterre verront frémir, quelques siècles plus tard, les premières manifestations de la sensibilité romantique.

L’histoire littéraire telle que la conçoit Borges n’est pas celle des écoles et des courants apparents, mais celle des filiations souterraines reliant à travers le temps des individualités fortes. La littérature anglaise, entre toutes, lui permet d’illustrer cette conception, avec son double phénomène d’insularité : « Chaque Anglais est une île », aime à répéter le professeur, une île habitant d’une île. Elle offre à Borges, plus généralement, un miroir de son propre univers, et l’on ne sera pas surpris de voir paraître au fil des pages quelques motifs privilégiés de son œuvre de critique et d’auteur de fictions : le plaisir d’improviser des « vies brèves » d’écrivains, biographies condensées dessinant le paraphe d’une existence en quelques faits essentiels ou anecdotiques qui se réverbèrent sur l’œuvre et réciproquement ; la défense des mystifications magnifiques porteuses d’une authenticité paradoxale (James MacPherson et les poésies d’Ossian) ; le goût pour les narrations proches du conte ou de l’apologue ; l’intérêt enfin pour les œuvres inspirées par le rêve (Caelmont, Coleridge), ainsi que pour les œuvres inachevées, dont l’inachèvement même semble une des conditions d’existence et le ressort secret de la beauté.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

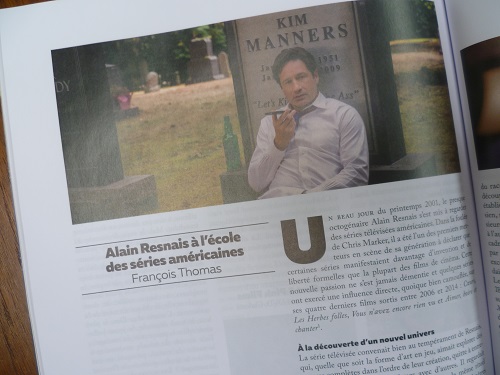

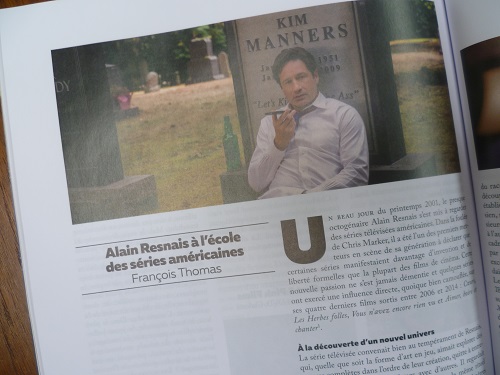

Alain Resnais et les séries américaines

Dans Positif de février, remarquable article de François Thomas sur Alain Resnais et les séries américaines. Avec Chris Marker, Resnais fut le premier cinéaste français à faire publiquement état de son intérêt pour ces séries – et pas sur le mode de l’aveu d’une « faiblesse coupable » mais en mettant en avant leur invention narrative et formelle. « Là, déclarait Marker, il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu d’acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part. »

Si cela paraît banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en allait pas du tout de même il y a vingt ans. J’ai le souvenir à ce propos de conversations de bistro houleuses entre camarades cinéphiles, qui prenaient l’allure de mini-batailles d’Hernani.

(« Comme c’est loin, tout ça », dirait Alphonse Allais.)

De la part de Resnais, cet intérêt n’a rien de surprenant, lui qui se montrait aussi curieux de formes savantes (Nouveau Roman, musique contemporaine) que de formes populaires (bande dessinée, roman feuilleton, théâtre de boulevard, comédie musicale), lesquelles sont du reste elles-mêmes des formes complexes, et qui s’est employé, de plus en plus, à mixer les deux dans ses films.

Au-delà de ce rappel, l’intérêt de l’article de François Thomas est de suivre à la trace, à la façon méthodique et claire dont il est coutumier, la manière dont la fréquentation de certaines séries (24, The Shield, X-Files et Millenium) a nourri les films de la dernière période de Resnais, en particulier Cœurs, les Herbes folles et Vous n’avez encore rien vu. Apport sensible dans la conception du décor, certains effets de caméra (panoramiques filés, zooms impromptus, changements de mise au point en cours de plan), le recours ponctuel au split-screen, voire certains choix de costumes (on apprend que la vêture d’André Dussolier dans les Herbes folles est inspirée de celle de Larry David dans Curb your Enthusiasm !) ; mais surtout dans la musique de Mark Snow, dont Resnais apprécie le climat inquiétant et mélancolique et dont il fait à partir de Cœurs son compositeur attitré. L’apport de Snow est loin de se limiter à la composition d’une bande originale sur le film monté. Il intervient, sans le savoir, dès la préparation du film. Resnais offre ses disques à certains de ses comédiens et collaborateurs 1, fait diffuser des extraits choisis sur le plateau pendant les répétitions et les prises de plans muets pour suggérer une ambiance ou imprimer un certain rythme aux mouvements d’appareil, emploie des morceaux des B.O. de X-Files et Millenium comme musiques témoins à l’étape du montage. « “C’est comme si Snow était, en tant que fantôme, dans la salle de montage”, me dit Resnais. Quand Snow commence à écrire sa partition, quelles que soient les fortes différences avec ses musiques pour Chris Carter, il se retrouve dans l’atmosphère qu’il a indirectement contribué à créer. »

Les séries, pour Resnais, étaient un tremplin vers la liberté stylistique. Les leçons qu’il en tirait devenaient indiscernables dans ses films tant elles se mélangeaient à quantité d’autres sources d’inspiration et tant le point d’arrivée s’éloignait du point de départ.

Sur les méthodes de travail de Resnais, François Thomas a publié deux livres indispensables, l’Atelier d’Alain Resnais (Flammarion, 1989), et Alain Resnais. Les Coulisses de la création (Armand Colin, 2016). Ils sont composés d’essais, d’entretiens avec le cinéaste, ses comédiens et ses collaborateurs, et de reportages de tournage.

1 Pratique habituelle chez le cinéaste. L’écoute partagée des quatuors de la seconde école de Vienne a ainsi guidé la préparation et le tournage de l’Amour à mort.

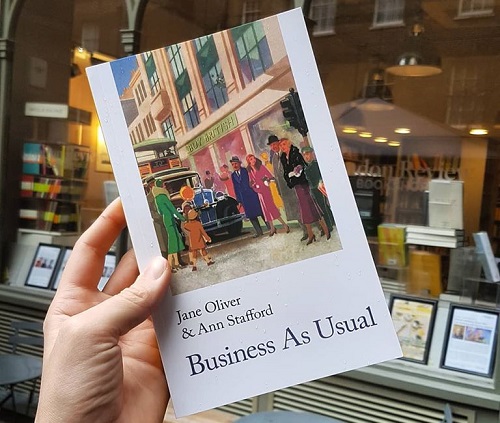

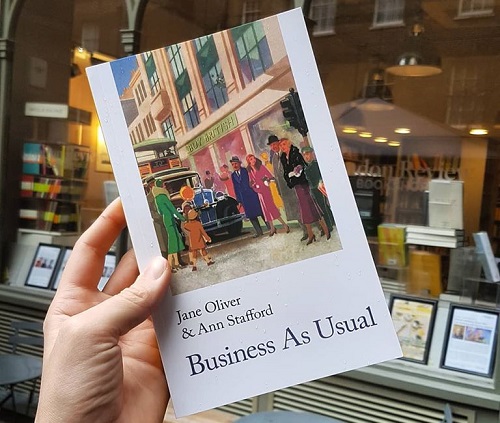

Dans les coulisses d’un grand magasin

Depuis Au bonheur des dames de Zola, on sait combien les grands magasins sont un lieu romanesque privilégié. Aux romanciers soucieux d’observation sociale, ils offrent un parfait microcosme du monde du travail et de la consommation, organisé verticalement (depuis les caissières, les vendeuses et les coursiers jusqu’aux cadres supérieurs perchés au dernier étage) et horizontalement : en scène, un décor trop beau pour être vrai, fait de vitrines et d’étalages où rutile la marchandise ; en coulisses, les quais de livraison, le chaos des réserves, les bureaux, l’infirmerie et la cantine des employés.

On le vérifie avec Business as Usual, roman par lettres illustré datant de 1933 et réédité l’année dernière chez Handheld Press, maison spécialisée dans la redécouverte de pépites oubliées. Il s’agit de la première œuvre de Jane Oliver et Ann Stafford, deux prolifiques romancières à succès qui publièrent à elles deux, tantôt en tandem et tantôt en solo, près d’une centaine de livres, principalement des romans historiques. Ici, le cadre est contemporain à sa date, le ton est à l’humour et le résultat est utterly delightful. C’est un Au bonheur des dames qui aurait été écrit par Wodehouse. On songe aussi aux comédies hollywoodiennes des années 1930-1940, qui savaient marier brillamment la romance, la satire des mœurs et la peinture sociale.

Fille d’une bonne famille écossaise et désargentée, Hilary Fane est fiancée à un chirurgien qui a reporté les épousailles d’un an, le temps pour lui d’établir sa pratique. Contre l’avis de ses proches, elle décide de s’installer à Londres et d’y vivre par ses propres moyens jusqu’à son mariage. Passé quelques déboires, elle décroche un emploi de secrétaire au grand magasin Everyman (inspiré de Selfridges). Elle s’y révèle une dactylo lamentable mais son sens de l’organisation la fait remarquer par la direction et elle se voit affectée successivement à divers départements en vue de les moderniser : la bibliothèque (on apprend que tous les grands magasins anglais de l’époque offraient un service de prêt de livres par correspondance, hérité de la pratique ancienne des cabinets de lecture), le rayon librairie et enfin le service des ressources humaines. Cette rapide ascension professionnelle ne va pas sans susciter la jalousie de ses collègues – lesquels, de façon typique, souffrent d’une routine de travail pénible mais se braquent à l’idée d’en changer.

Vive, spirituelle et drôle, Hilary est aussi une irrésistible gaffeuse. Son don d’observation nous vaut une réjouissante galerie de portraits et des saynètes désopilantes sur les relations vendeurs-clients ou l’hystérie du shopping de Noël. Mais si le ton se veut principalement amusant et léger, le talent d’Oliver et Stafford est de savoir glisser au passage des aperçus révélateurs et parfois plus sombres sur le Londres des années 1930, les barrières de classes, les embûches rencontrées dans la quête d’un gîte et d’un emploi, les conditions d’existence de la low middle class, les aspects les plus durs de la condition féminine durant l’entre-deux-guerres.

On goûte aussi dans ce livre la finesse de la construction narrative et l’intelligence des ressources du genre épistolaire – en particulier dans le maniement des ellipses. Le récit est constitué des lettres pleines de vie que l’héroïne adresse à sa famille et à son fiancé (dont on devine entre les lignes qu’il est un ombrageux barbon, sans besoin de lire ses réponses) ; mais on y trouve aussi des télégrammes, des mémos internes qui circulent entre les échelons hiérarchiques du magasin. Au milieu de ces échanges se glisse un simple bordereau postal pour l’expédition d’un petit paquet, sans description aucune de son contenu. Mais on devine instantanément ce qui s’y trouve, et c’est un point tournant de l’histoire. Tout aussi savoureuse est la conduite des affaires sentimentales d’Hilary par mémos interposés. Ces trouvailles sont dignes de Lubitsch ou du Wilder de la Garçonnière.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Jane OLIVER et Ann STAFFORD, Business as Usual (1933). Handheld Press, 2020.

Somerset Maugham est généralement meilleur nouvelliste que romancier. La Ronde de l’amour dément cet énoncé, tant l’écrivain maintient d’un bout à l’autre de ce roman point trop long l’allant d’écriture de ses meilleures nouvelles. La narration oscille en souplesse entre le présent et le passé. Elle entrelace étude du monde littéraire londonien (son réseautage acharné, sa course à la notoriété), peinture d’un milieu campagnard et portrait d’une femme libre et « de mœurs légères » dont le narrateur défend la mémoire contre la réprobation ambiante. Au passage, fine analyse de la manière dont se construisent une réputation littéraire et la figure posthume d’un « grand écrivain », avec beaucoup de mensonges par omission à la clé. C’est souvent drôle, dans un registre plus malicieux que satirique, mais il y a aussi la mélancolie du temps qui passe.

Somerset Maugham est généralement meilleur nouvelliste que romancier. La Ronde de l’amour dément cet énoncé, tant l’écrivain maintient d’un bout à l’autre de ce roman point trop long l’allant d’écriture de ses meilleures nouvelles. La narration oscille en souplesse entre le présent et le passé. Elle entrelace étude du monde littéraire londonien (son réseautage acharné, sa course à la notoriété), peinture d’un milieu campagnard et portrait d’une femme libre et « de mœurs légères » dont le narrateur défend la mémoire contre la réprobation ambiante. Au passage, fine analyse de la manière dont se construisent une réputation littéraire et la figure posthume d’un « grand écrivain », avec beaucoup de mensonges par omission à la clé. C’est souvent drôle, dans un registre plus malicieux que satirique, mais il y a aussi la mélancolie du temps qui passe. Essai épatant par la documentation, l’alacrité du style et l’acuité d’analyse d’un moment charnière de la littérature et de l’édition populaires, inséparable des Trente Glorieuses et qui s’engloutit avec elles. Étudiant de front l’acclimatation française de modèles narratifs et sériels américains, les pratiques éditoriales et contractuelles, le système d’écriture à la chaîne et les stratégies industrielles de mise en marché du Fleuve Noir et des Presses de la Cité, Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux lient intelligemment l’histoire de ces deux maisons emblématiques au contexte historique qui vit leur naissance, leur apogée et leur déclin, sans faire de sociologie au rabais. La période qu’ils considèrent fut en somme le dernier grand moment où l’appétit de fiction – en tant que phénomène de masse – trouva à s’assouvir par la lecture – quelques décennies avant l’essor des séries et des plateformes.

Essai épatant par la documentation, l’alacrité du style et l’acuité d’analyse d’un moment charnière de la littérature et de l’édition populaires, inséparable des Trente Glorieuses et qui s’engloutit avec elles. Étudiant de front l’acclimatation française de modèles narratifs et sériels américains, les pratiques éditoriales et contractuelles, le système d’écriture à la chaîne et les stratégies industrielles de mise en marché du Fleuve Noir et des Presses de la Cité, Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux lient intelligemment l’histoire de ces deux maisons emblématiques au contexte historique qui vit leur naissance, leur apogée et leur déclin, sans faire de sociologie au rabais. La période qu’ils considèrent fut en somme le dernier grand moment où l’appétit de fiction – en tant que phénomène de masse – trouva à s’assouvir par la lecture – quelques décennies avant l’essor des séries et des plateformes. Une déception, passé l’introduction vivante et prometteuse. C’est que le titre ne correspond pas exactement au contenu du livre, qui est plutôt une histoire factuelle de la notion de collection éditoriale et de ses incarnations multiples du XVIe siècle à nos jours, en ce compris les formats portatifs, puis de poche proprement dits. Isabelle Olivero maîtrise à coup sûr les données de son sujet, et chacun comblera chemin faisant ses lacunes en matière d’histoire de l’édition. Mais contrairement au livre d’Artiaga et Letourneux, on cherche en vain, derrière la masse d’informations, un point de vue.

Une déception, passé l’introduction vivante et prometteuse. C’est que le titre ne correspond pas exactement au contenu du livre, qui est plutôt une histoire factuelle de la notion de collection éditoriale et de ses incarnations multiples du XVIe siècle à nos jours, en ce compris les formats portatifs, puis de poche proprement dits. Isabelle Olivero maîtrise à coup sûr les données de son sujet, et chacun comblera chemin faisant ses lacunes en matière d’histoire de l’édition. Mais contrairement au livre d’Artiaga et Letourneux, on cherche en vain, derrière la masse d’informations, un point de vue.

COLLECTIF, la Leçon d’élégance. Séguier, 2021.

COLLECTIF, la Leçon d’élégance. Séguier, 2021.