La face cachée de Superman & autres grappilles

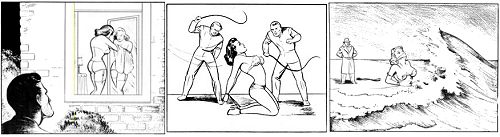

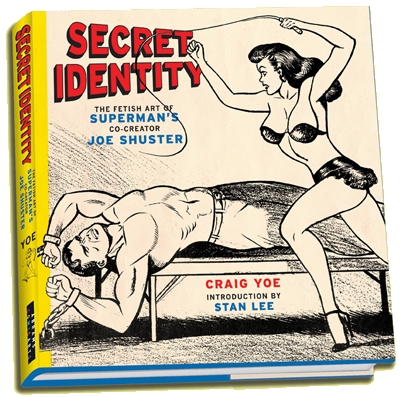

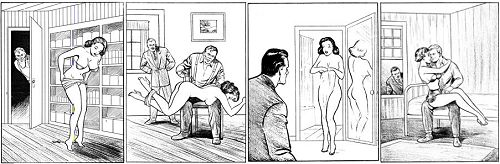

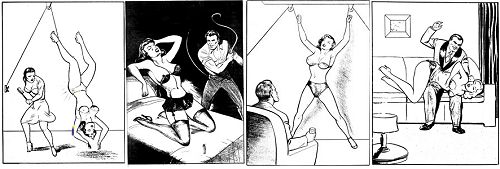

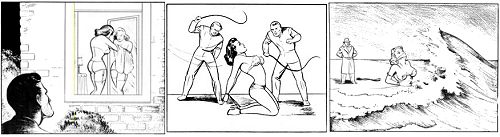

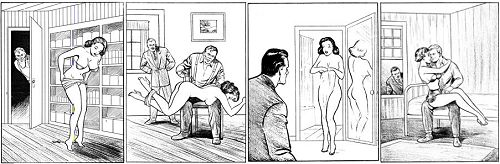

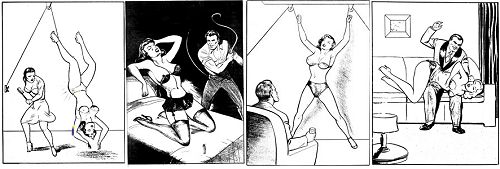

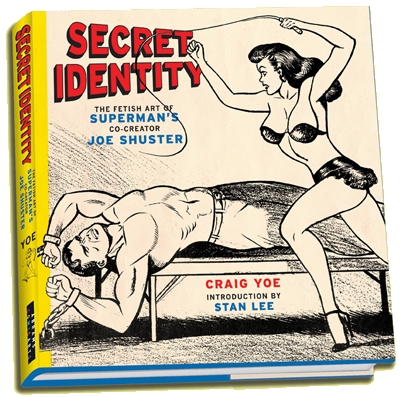

Joe Shuster fut dans les années 1950 l’un des illustrateurs anonymes de Nights of Horror, comics fétichiste et sado-maso vendu sous le manteau avant d’être interdit par le Sénat américain. Craig Yoe consacre un ouvrage à cette coupable activité du cocréateur de Superman – où fessées et flagellation voisinent avec voyeurisme et bondage, – et il tient un blog ici, d’où proviennent les images ci-dessus et dessous. Précision : je n’ai pas lu ce livre tout juste sorti des presses, mais ça titille ma curiosité.

cliquer pour agrandir

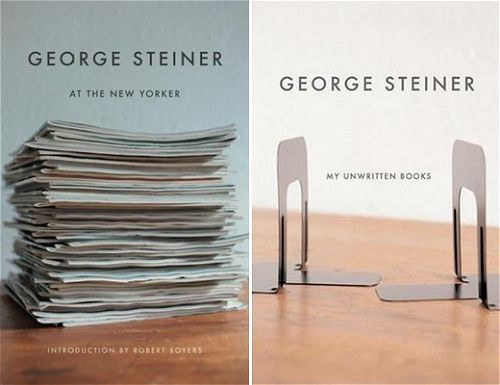

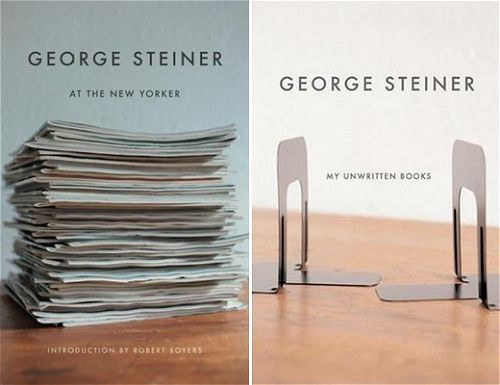

La graphiste Kimberly Glyder vient d’ouvrir un blog intéressant, Shelved Books. Elle y présente, pour chacun des livres sur lesquels elle a travaillé, les différents projets de couverture successivement refusés, jusqu’au projet finalement retenu. Instructif pour suivre et comprendre la genèse de la création d’une couv. Comme on peut s’y attendre, la couverture choisie est parfois moins intéressante que certaines propositions rejetées.

Et pour finir, deux belles couvertures signées Rodrigo Corral, comme on les aime : une idée visuelle simple et forte, qui s’impose immédiatement par son évidence. La seconde est particulièrement réussie (via The Book Design Review).

A modern craftswoman

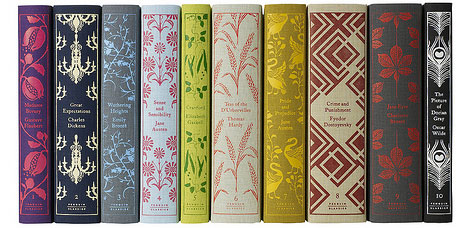

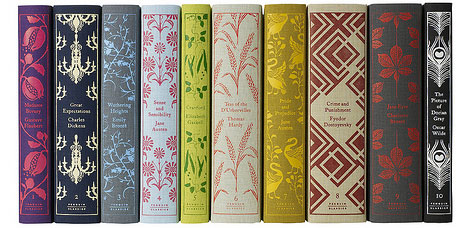

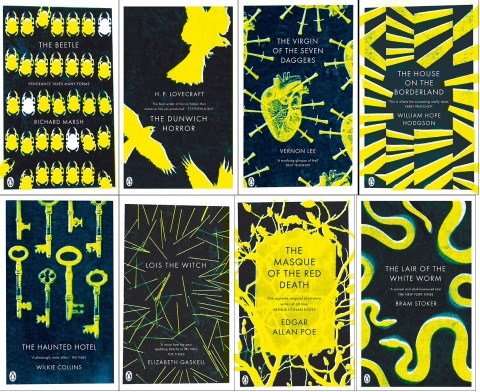

J’aime décidément les couvertures penguinesques de Coralie Bickford-Smith, dont la plus belle réussite à ce jour est la collection Gothic Reds (ici, tout en bas).

La demoiselle est longuement interviouvée chez design : related.

Penguinophilie

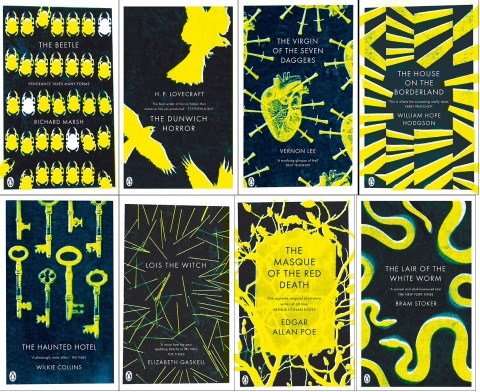

Parmi les dix meilleures couvertures de 2008 choisies par The Book Design Review figurent quelques Penguin particulièrement inspirés.

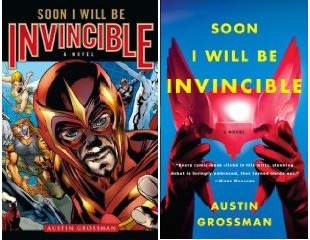

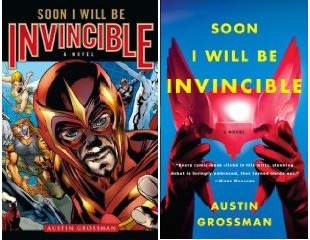

édition grand format & édition de poche américaine

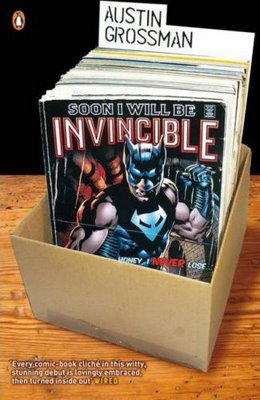

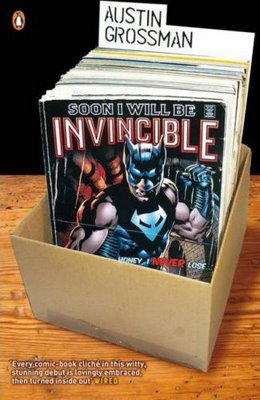

À ce que j’ai compris, Soon I Will Be Invincible est un roman-hommage à l’univers des comics mettant en scène l’affrontement d’une héroïne cyborg prénommée Fatale et du méchant Dr Impossible. Ni pastiche ni second degré : Austin Grossman aime sincèrement les comics et joue à fond les conventions du genre. Du nanan pour les graphistes, mais la couverture du Penguin (graphiste inconnu) écrase sans peine ses concurrentes :

The Trouble with Physics (graphiste inconnu itou) s’inscrit dans la lignée des couvertures typographiques de Derek Birdsall, qui reste le maître du genre : une trouvaille frappante, simple et évidente comme l’œuf de Colomb, qui fait immédiatement écho au propos du livre. Avec le petit détail qui enchante au second coup d’œil : même le pingouin du logo, en haut à droite, a la tête à l’envers.

La couverture de l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin, signée David Pearson, est encore plus brillante. Du strict point de vue du marketinge, c’est culotté : le titre et le nom de l’auteur ne se voient pas de loin, on s’épate que les commerciaux qui font partout la loi n’aient pas retoqué le projet. Sur le plan graphique, c’est un petit coup de génie que cette mise en abyme de l’objet-livre jouant de la fascination pour la répétition du même, qu’on peut effectivement éprouver devant les rayonnages d’une librairie où s’alignent plusieurs exemplaires du même ouvrage. Ici encore, accord parfait entre le « visuel » et le contenu du livre.

Pearson, qui travaille pour Penguin depuis six ans, est un des graphistes les plus doués de sa génération On lui doit notamment le design des séries Great Ideas, Reference, Great Loves et Great Journeys. Il a également conçu les maquettes de deux excellents ouvrages consacrées à l’histoire du graphisme de la maison et dont j’avions causé naguère, Penguin by Design et Penguin by Designers. Il est enfin responsable de la nouvelle ligne graphique très réussie de Zulma, ainsi que des couvertures du Visage vert.

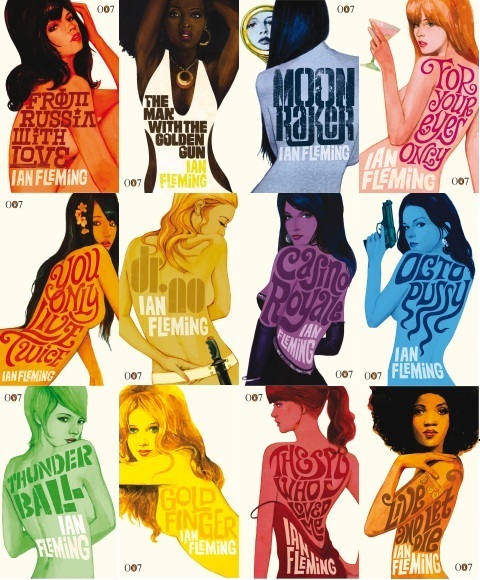

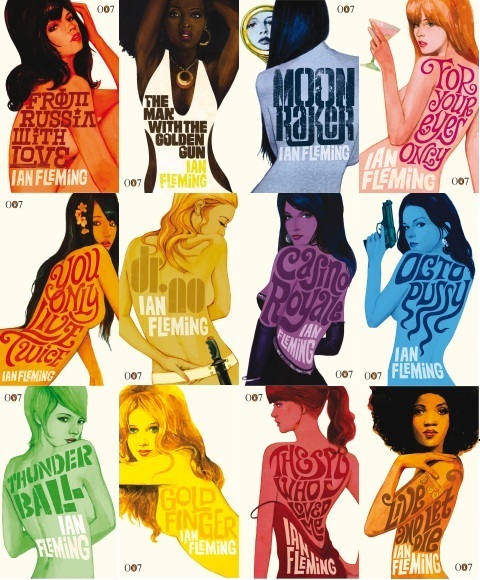

Parmi les autres réussites de l’année, on compte encore les couvertures de James Bond dessinées par Michael Gillette pour l’édition du centenaire de la naissance de Ian Fleming. Le Divan fumoir bohémien leur a consacré en mai dernier un billet plein d’intérêt, en les rapprochant à juste titre des génériques de Maurice Binder.

Saluons enfin avec Richard Weston le travail de la graphiste Coralie Bickford-Smith pour deux séries, les Penguin Hardback Classics et surtout la très belle collection Gothic Reds.

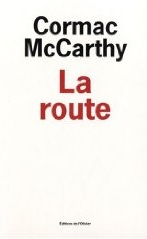

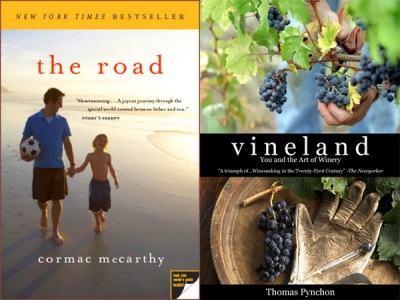

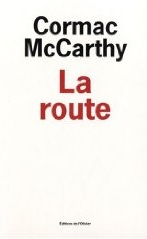

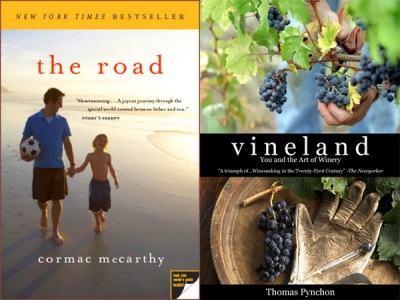

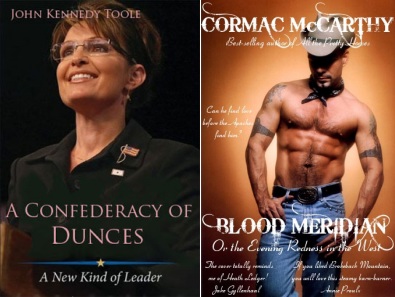

Pynchon best-seller

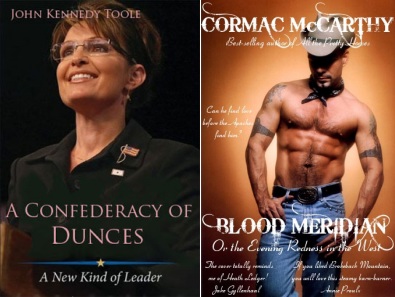

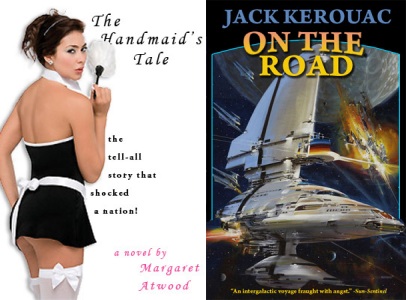

Comment transformer Thomas Pynchon et Cormac McCarthy en gros vendeurs ? Tout est dans l’habillage ! Les couvertures des éditeurs highbrow, ces grands coincés, sont d’une austérité décourageante. C’est pas pour dire du mal mais franchement, qui a envie d’acheter ça ?

On voit tout de suite qu’on n’y comprendra rien.

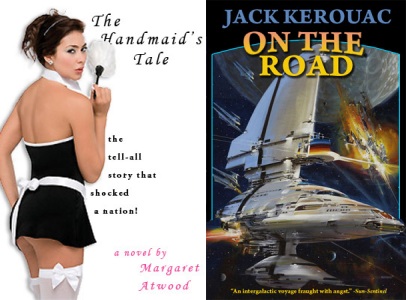

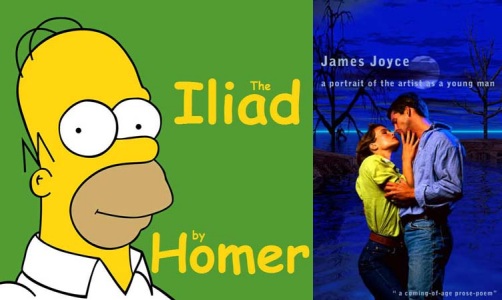

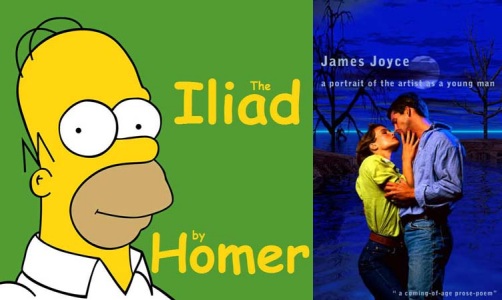

D’où le concours de couvertures lancé par le site canadien Bookninja pour donner du pep à nos meilleurs auteurs et leur assurer une bonne place parmi les piles des grandes surfaces. Les lauréats ont fait du beau boulot. Loués soient-ils : grâce à leur talent, Atwood, Pynchon et McCarthy vont s’arracher comme des petits pains et se retrouver dans un mois au pied de tous les sapins de Noël.

L’initiative de Bookninja a inspiré The Guardian, qui a lancé un appel dans le même sens à ses lecteurs. Il a été largement entendu.

Mais, la poésie ? C’est la grande oubliée dans cette histoire. Alors j’y vais à mon tour de ma modeste proposition :

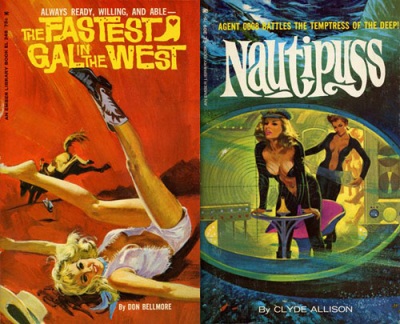

Robert Bonfils

Entre 1963 et 1965, Robert Bonfils dessina 93 couvertures alléchantes pour Ember Library.

Détails chez The FontFeed.

Un paquet de couvertures ici.

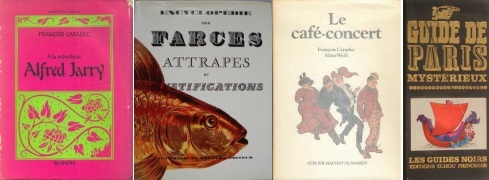

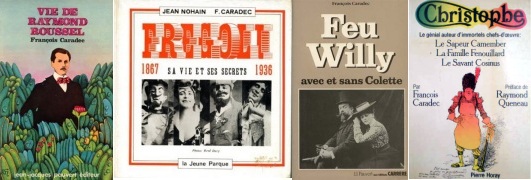

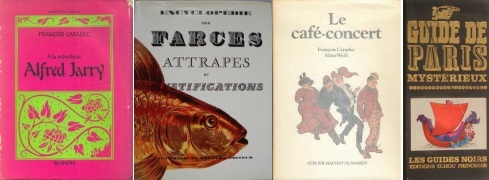

François Caradec

Le 25 janvier prochain, le collectif Manifestement organise à Bruxelles une manifestation avec pancartes et défilé sur le thème « La mort commence à bien faire ». C’est un peu bien notre avis. Et par exemple il nous déplaît fortement de devoir désormais parler de François Caradec au passé.

Sur mes rayonnages, ses livres côtoient ceux de Pascal Pia et Hubert Juin — autres grands intercesseurs à l’érudition vivante, connaissant par cœur les œuvres et leurs auteurs, attachés à faire partager leurs découvertes. Avec leur mort, c’est plus qu’une bibliothèque qui brûle, c’est un peu du bonheur de vivre parmi les livres qui s’estompe.

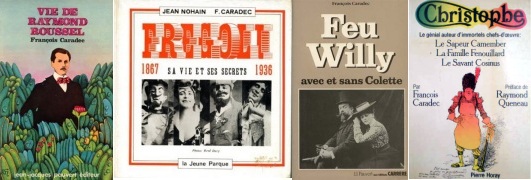

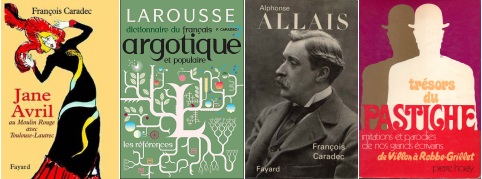

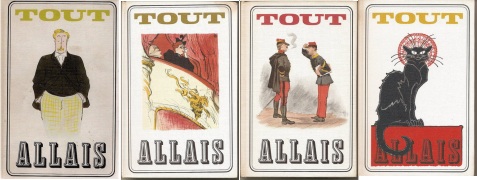

Oulipien et régent du Collège de ’pataphysique, Caradec goûtait Jarry et la bande dessinée, les pastiches et les mystifications, l’argot et les zincs de Paris, les jeux de langage et la littérature enfantine, les cinglés du music-hall et les grandes figures de la Belle-Époque (Paul Masson, Frégoli, Jane Avril, le Pétomane). Il n’existait pas de biographies de Lautréamont, Raymond Roussel, Christophe, Alphonse Allais et Willy, alors il entreprit de les écrire. On ne compte plus les introuvables qu’il remit en circulation : les œuvres complètes d’Allais, rassemblées avec Pascal Pia, Toepffer, Christophe et Little Nemo, les « Classiques du rire et du sourire » chez Garnier (Henry Monnier, Tristan Bernard, Charles Leroy, Eugène Mouton, Chavette, Commerson, etc.), Georges Auriol, Mac-Nab et Gabriel de Lautrec, la savoureuse correspondance Louÿs-Curnonsky — tout ce qu’on aime.

Il avait débuté comme typographe et travaillé à tous les étages de l’édition (chez Tchou et Pierre Horay, notamment) ; il connaissait les ficelles du métier, et ce savoir concret-là, qui manque à maint travail universitaire, n’est pas inutile lorsqu’on écrit une biographie littéraire. Les siennes sont des modèles du genre : information de première main, parfaitement dominée et mise en perspective, talent narratif, juste distance au sujet. Le tout nourri par les intuitions éclairantes d’un lecteur sagace, car enfin c’était d’abord un grand lecteur. Si Allais et Roussel méritaient qu’on narre leur existence, ce n’est pas parce qu’ils furent des personnages pittoresques mais d’abord parce que ce sont de grands écrivains — et Caradec savait admirablement donner l’envie de les lire.

Bibliographie de François Caradec sur le site de l’Oulipo.

L’art de la récup’

Dans l’immédiat après-guerre, le souci principal des éditeurs était la pénurie de papier. Les premières publications du Club français du livre furent imprimées sur du papier à cartouches récupéré dans les stocks militaires : un tendre Alfa vert d’eau.

Pierre Faucheux, Écrire l’espace. Robert Laffont, 1978.

Pierre Faucheux, le magicien du livre. Cercle de la Librairie, 1995.