Whit Stillman, du film au roman

Les Derniers Jours du disco est un film assez pâle de l’aimable Whit Stillman. C’est aussi un bon roman, tiré de son film par Stillman lui-même. Ce n’est pas le seul cas de novellisation écrite par le scénariste ou l’auteur-metteur en scène en personne. Au débotté, on songe au Troisième Homme de Graham Greene, à Gendarmes et voleurs de Donald Westlake, à l’Argent de poche et l’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Il y a sûrement d’autres exemples. Mais le roman les Derniers Jours du disco se singularise par son dispositif narratif astucieux.

1. Le film racontait les aventures sentimentales d’un groupe de jeunes New-Yorkais des années 1980, gravitant autour d’un club disco à la mode. Parmi ces jeunes gens figurent Dez, gérant du club ; deux avocats, Tom et Josh ; Alice et Charlotte, qui font leurs premiers pas dans le monde de l’édition ; enfin Jimmy Steinway, qui travaille dans la publicité.

2. Le roman se présente comme le récit de l’histoire véridique ayant inspiré la fiction du film.

3. La narration à la première personne du roman est supposément confiée au vrai Jimmy Steinway, qui revisite vingt ans plus tard son cher passé, sa chère jeunesse.

4. Ledit narrateur, comme ses anciens amis, a vu le film les Derniers Jours du disco, inspiré de leur histoire vécue. Et il commente au passage le film et sa réception, les libertés qu’ont prises les scénaristes avec la réalité, et plus généralement les exigences narratives différentes suivant qu’on écrit un scénario ou un roman. Steinway a également eu accès au matériau préparatoire du film (en particulier les entretiens avec les différents protagonistes de l’aventure), ce qui justifie qu’il puisse raconter les épisodes dont il n’a pas été personnellement le témoin.

Bref, c’est un cas de mise en abyme comme je crois n’en avoir encore jamais rencontré, où la novellisation inclut dans le récit le film dont elle est la novellisation. Ajoutons qu’en confiant les rênes du récit à l’un des personnages de l’histoire, Stillman résout un problème crucial, celui du transfert du point de vue de la narration (d’une mise en scène cinématographique à un récit littéraire 1).

Les novellisations sont souvent des entreprises décevantes, pour une raison qu’a fort bien expliquée Alain Berenboom à propos de Graham Greene : « Un roman est un univers à lui tout seul. Alors qu’un scénario n’est qu’une des pièces du puzzle que formera le film terminé. […] Or, dans ses novellisations, Graham Greene ne parvient pas à donner un équivalent littéraire aux autres pièces du puzzle. Il fait un roman d’un seul des éléments, le scénario ou l’histoire et, à la lecture, il manque le reste. » Les Derniers Jours du disco fournit un contre-exemple à cette remarque très juste : ce n’est pas le livre qui paraît une réécriture appauvrie du film, c’est au contraire le film qui semble après coup une adaptation anémiée du roman, lequel est en tous points plus riche et plus complet. Les personnages y sont mieux développés, l’évolution de leurs relations en dents de scie plus fine et plus intelligible, le passage du temps plus sensible. Le feeling des années 1980 est mieux restitué : fin des années disco, avènement des yuppies, transformation du monde du travail, marquée par l’apologie de l’appât du gain et une vague de fusions-acquisitions qui se traduit par des licenciements de masse. Il n’est pas jusqu’à la musique, paradoxalement, qui ne soit plus tangible dans le roman : c’est dans le film qu’on l’entend – réduite à un fond sonore plutôt indifférencié –, mais c’est dans le livre qu’on perçoit son intérêt et la place qu’elle occupe dans la vie des personnages.

Le roman s’est mérité à bon droit le prix Fitzgerald en 2014 (l’auteur de Gatsby s’y trouve d’ailleurs cité, page 169). Stillman y restitue à merveille la mélancolie de ce moment où des vingtenaires faisant leurs débuts dans la vie active contemplent déjà leur jeunesse en train de s’enfuir.

1 Cf. à ce propos Jan Baetens, la Novellisation, Les Impressions Nouvelles, 2008.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

In Harm’s Way

Sans égaler Anatomy of a Murder ni Advise and Consent, In Harm’s Way vaut beaucoup mieux que sa réputation mi-figue mi-raisin. À sa sortie en 1965, le film essuya une volée de bois vert. En plein essor du jeune cinéma, l’entreprise fut jugée anachronique (sentiment que le passage du temps n’a pu qu’estomper : ce sont aujourd’hui ses solides vertus classiques qui nous frappent) et suspectée de militarisme (ce qui est absurde). Seuls les premingériens de la première heure furent sensibles à ses qualités. Gérard Legrand parla d’une « symphonie de la fatigue et de l’épuisement ». Jacques Lourcelles loua « l’attention suprême apportée aux corps, à la vie physique des personnages » et l’ambition totalisante de Preminger « de décrire l’action sous tous ses aspects et la vie des individus à tous ses niveaux », dans ses implications personnelles et collectives. Tous deux pointèrent la nécessité, pour le héros premingérien, de savoir faire preuve d’esprit de décision et de tirer les conséquences de ses actes 1. Le film, depuis, a sombré au purgatoire. La surprise n’en est que meilleure.

Situé au début de la guerre du Pacifique (entre l’attaque de Pearl Harbour et le premier revers infligé en mer à l’armée japonaise), c’est un Preminger typique de sa « deuxième manière » : adaptation d’un best-seller + production à gros budget + casting all-stars (John Wayne, Kirk Douglas, Patricia Neal, Burgess Meredith, Henry Fonda, Paula Prentiss, Dana Andrews, Franchot Tone, Stanley Holloway…) + durée fleuve + radiographie d’une institution. Après la justice (Anatomy of a Murder et les nombreuses scènes de procès émaillant la filmographie de Preminger), la politique (Advise and Consent), l’Église (The Cardinal), voici donc la marine militaire en temps de guerre. Constantes de ce corpus :

1. Les militaires d’In Harm’s Way, comme le personnel politique d’Advise and Consent, sont envisagés comme une classe professionnelle en exercice.

2. Preminger n’est pas un déterministe. Il ignore le poncif simplet du méchant système écrasant les gentils individus au profit d’une vision dynamique dépeignant les tensions, le jeu de dominos complexe et vivant entre les rouages d’une institution et le heurt de volontés individuelles antagonistes. Si bien qu’un des motifs récurrents de ces films est celui de la stratégie : rhétorique de prétoire dans les films à procès, intrigues d’antichambre dans Advise and Consent, tactique navale et guéguerres internes au sein de la hiérarchie du commandement (entre les militaires de terrain et les planqués de l’arrière) dans In Harm’s Way. Rockwell Torrey est un capitaine compétent parce qu’il est le meilleur stratège, parce qu’il sait anticiper, déduire à la lecture d’une simple carte les ressorts d’une opération top secret bien avant d’en être officiellement informé, ou encore modifier sa tactique au dernier moment, sur la foi d’un rapport reçu en cours de mission, pour mieux blouser ses adversaires.

3. Conséquemment, Preminger s’intéresse à la circulation de l’information et, de manière pionnière, au rôle des médias. Dans Advise and Consent, c’est une manchette de journal qui, au tout premier plan, mettait en branle le mouvement du film. Une scène d’In Harm’s Way montre comment des haut gradés cherchent à utiliser un groupe de journalistes embedded pour servir leurs ambitions politiques – moment qui se charge d’un accent prémonitoire à la lumière des conflits armés d’aujourd’hui.

Le film appose plutôt qu’il n’oppose deux caractères, le vieux loup de mer fatigué (John Wayne) et la tête brûlée rongée par ses démons intérieurs (Kirk Douglas). Wayne transporte chez Preminger sa persona construite chez Hawks et Ford. On songe en particulier à They Were Expendable de Ford, dont le titre aurait fort bien convenu à In Harm’s Way. La longueur de ces deux films (plus de deux heures) et leur durée étale sont mises au service d’une vision aussi peu romantique et triomphale que possible de la guerre, montrée comme une tâche ingrate, morne, répétitive, où la seule certitude est d’aller au casse-pipe. On ne compte pas les morts et les blessés, et la mort toujours expéditive n’épargne pas plus les « vedettes » que les figurants.

Il reste indéniable qu’In Harm’s Way pâtit de ses personnages unidimensionnels, de situations à la limite parfois du soap opera. Preminger est certainement moins à son affaire avec les relations père-fils (les scènes entre Rockwell et son rejeton, où l’on ne sait trop ce qui passe, du malaise des personnages ou de celui du cinéaste à les filmer) qu’avec les nombreuses relations père-fille qui traversent sa filmographie. Ce schématisme est heureusement contrebalancé par l’ampleur parfaitement dominée du filmage et l’incroyable justesse de la saisie des réflexes d’acteurs : les regards, les gestes, le maintien, la démarche, en deçà de toute psychologie, en révèlent davantage sur les personnages que de longs discours. Un exemple en est ce moment fulgurant où James Mitchum s’affaisse, épuisé, sur la poitrine de son interlocuteur après avoir fait son rapport.

Procédant comme toujours par plans longs et mobiles, la caméra de Preminger parvient à lier sans effort les scènes à grand déploiement et les moments d’intimité. La sécheresse sans bavures des éclats de violence (l’attaque de Pearl Harbour et les combats navals, bien sûr, mais aussi un accident de voiture mortel et une scène de viol d’autant plus saisissante qu’on n’en voit que les prémices absolument glaçants) côtoie des moments d’une grande délicatesse : John Wayne annonçant la disparition présumée de son mari à Paula Prentiss tandis qu’elle continue à observer aux jumelles le passage des avions ennemis ; la relation Wayne-Patricia Neal, rare exemple hollywoodien convaincant d’une liaison sentimentale adulte et lucide entre gens ayant dépassé la quarantaine et ne se berçant plus d’illusions ; le plan des retrouvailles de Paula Prentiss et de Tom Tryon, amorcé par un beau mouvement à la grue embrassant San Francisco (et la scène d’hôtel qui suit).

L’ouverture admirable du film en condense toutes les qualités dramatiques et visuelles. Elle conjoint la fluidité (plusieurs plans longs enchaînés pour donner l’illusion d’une continuité enveloppante), la photogénie (superbe gamme des noirs et des gris de la photo de Loyal Griggs), la clarté et la densité narratives (une affiche indique la date et le lieu : un bal de la marine à la veille de Pearl Harbour ; il ne faut pas la louper), la beauté plastique (cette table longue où sont alignées comme à la parade les casquettes blanches des officiers), le sentiment de liberté souveraine : la caméra investit le décor, longe une piscine avant de s’immiscer dans la mêlée des danseurs ; tous les protagonistes de cette séquence chorale ont une existence immédiate alors qu’ils sont presque tous des personnages secondaires — certains mourront dans un quart d’heure — mais nous l’ignorons encore (tandis qu’un des personnages principaux n’est présent que par son nom cité dans le dialogue), et l’on dirait que le film pourrait choisir de faire de chacun d’eux le centre de la fresque à venir. Il y a longtemps que je n’avais pas vu un aussi beau morceau de cinéma.

P.-S. Preminger fut le premier cinéaste à confier à Saul Bass la conception d’un générique. Leur collaboration compta quatorze films. Le générique d’In Harm’s Way est présenté à la fin du film, une première à ma connaissance, dont s’est peut-être souvenu Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now. Ce générique fait d’écume et de vagues où s’engloutit le film répond bien sûr au théâtre maritime d’In Harm’s Way. Mais il fait aussi écho à un ressort profond du cinéma de Preminger : l’énergie humaine qui se dévore elle-même. À la fin d’Advise and Consent, une semaine d’intrigues acharnées, de calculs, de manœuvres politiciennes se trouve anéantie en un instant : le château de cartes s’effondre, tout est à recommencer. In Harm’s Way se termine par une première victoire (titre français du film), incertaine et provisoire, et payée au prix fort.

1 Gérard Legrand, « Festival de Cannes », Positif no 71, septembre 1965. Jacques Lourcelles, Otto Preminger, Seghers, « Cinéma d’aujourd’hui », 1965.

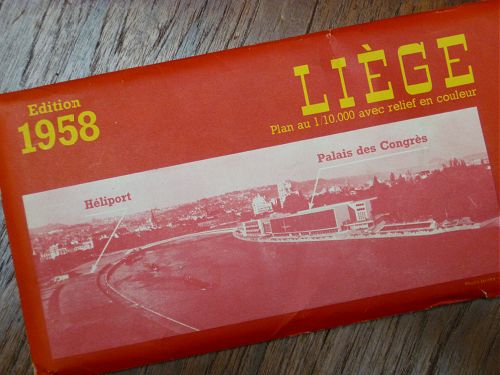

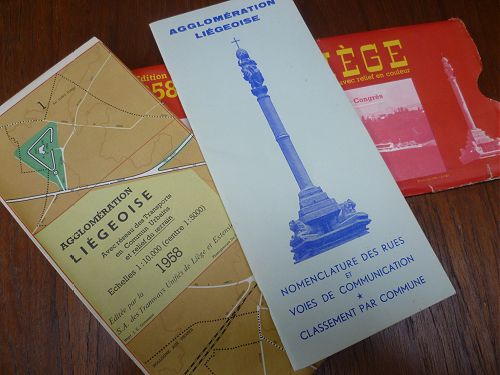

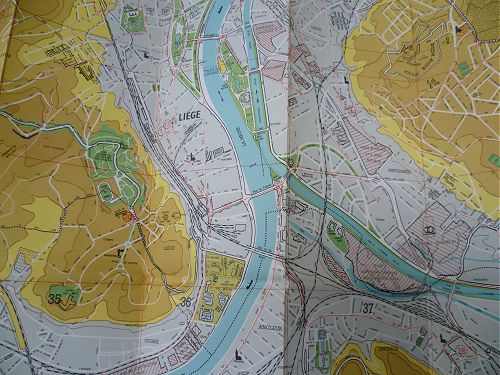

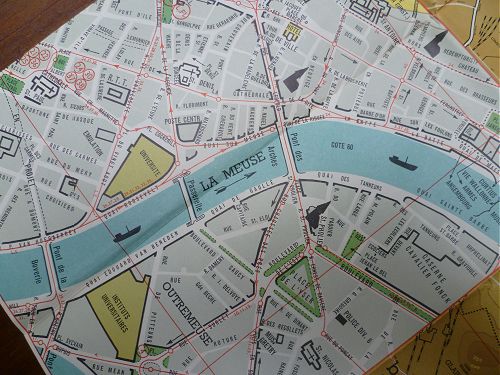

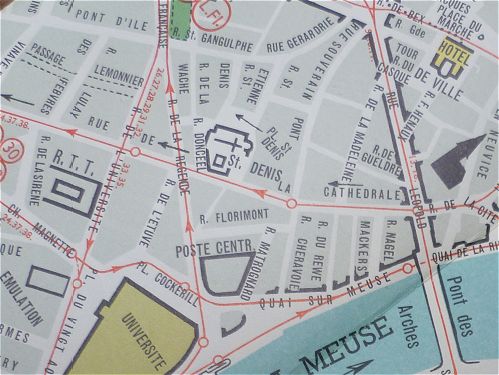

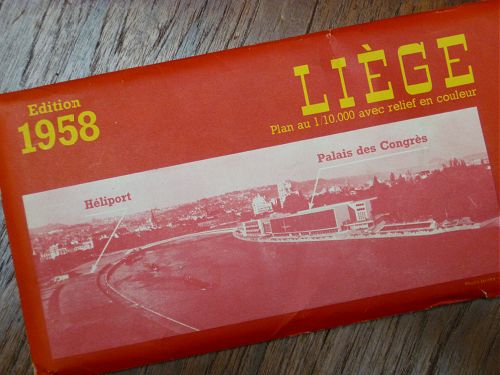

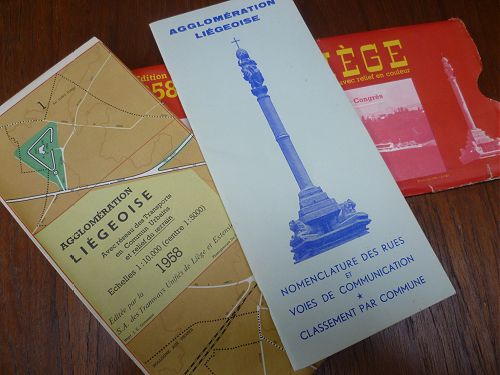

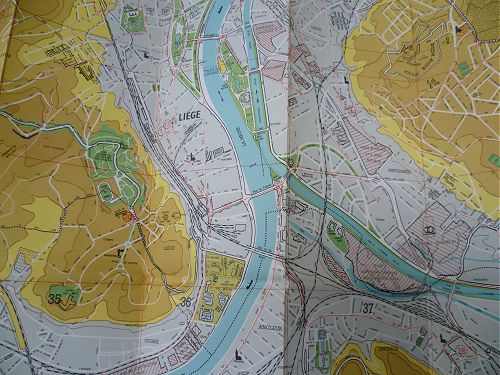

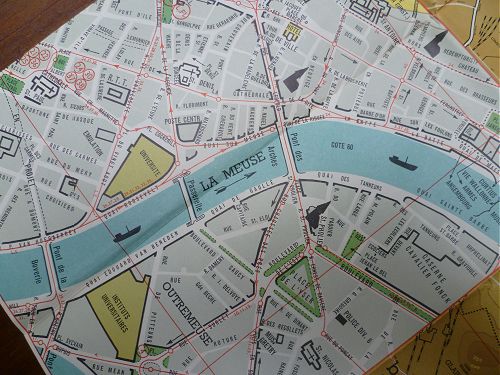

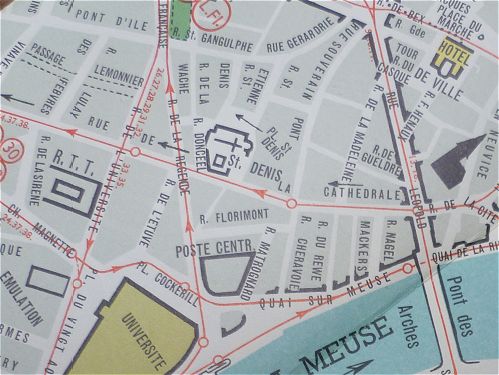

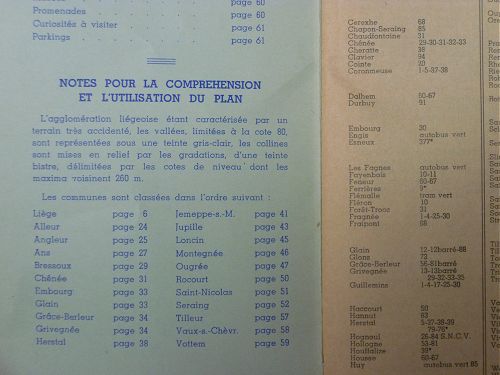

Liège 1958

Beauté graphique et typographique des plans des années 1950.

Voir aussi :

— Londres d’avant-hier

— Le plus petit atlas du monde

Chambres

Bruxelles, Hôtel Espérance

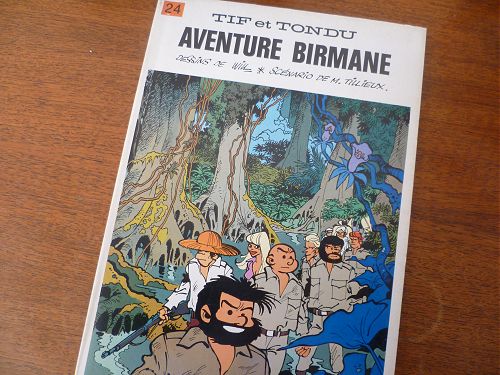

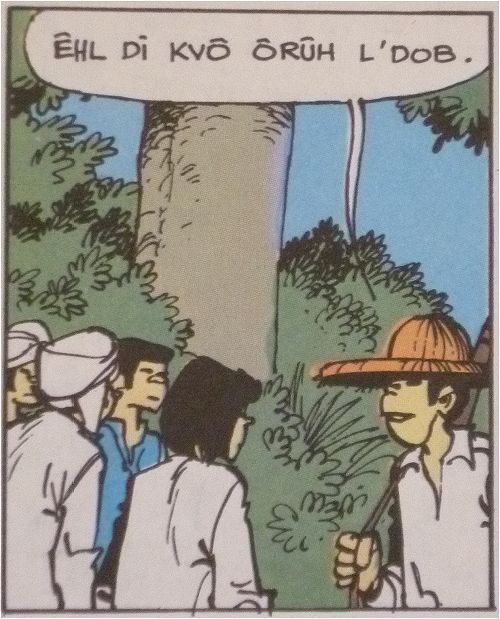

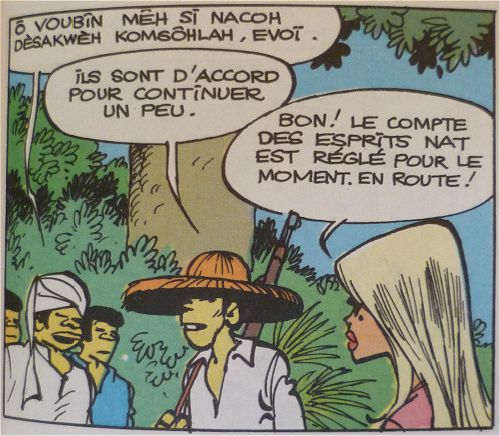

Des Birmans wallons

Vous le savez, dans les aventures de Tintin, les langues imaginaires (le syldave, l’arumbaya des Indiens de l’Oreille cassée) ne sont pas des créations arbitraires. Elles sont dérivées du marollien, le parler franco-flamand populaire naguère en usage à Bruxelles. Cette pratique, Hergé l’étendait à l’onomastique. L’exemple le plus connu est celui du cheik Bab-El-Ehr, que son nom désigne comme un bavard, du marollien babbeleir. On peut citer aussi, au verso de l’hebdomadaire Paris Flash qui suscite l’ire du capitaine Haddock dans les Bijoux de la Castafiore, la publicité pour la marque Brol (brol : désordre, objets sans valeur). Ce sont là des traces clandestines, pourrait-on dire, de « belgitude », tandis que partout ailleurs Hergé s’attachait à gommer les particularismes belges pour donner un caractère universel à ses histoires (exception faite des aventures de Quick et Flupke, très ancrées dans la réalité bruxelloise 1). Ces private jokes ne manquaient pas d’enchanter les jeunes lecteurs belges à l’époque de la parution des feuilletons et des albums (ce ne doit plus être le cas aujourd’hui que la pratique du marollien s’est perdue chez les jeunes générations, hormis quelques expressions toujours en usage). Mais elles échappaient naturellement aux lecteurs français, suisses et québécois, pour qui les Syldaves et les Arumbayas s’exprimaient dans un drôle de charabia, rien de plus.

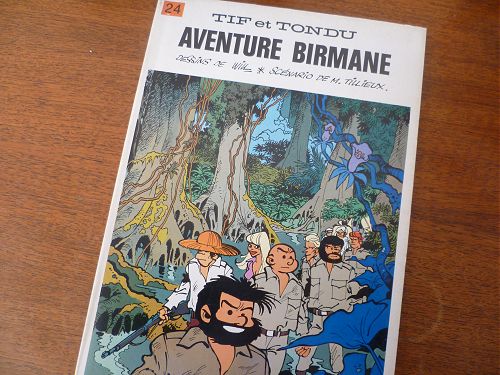

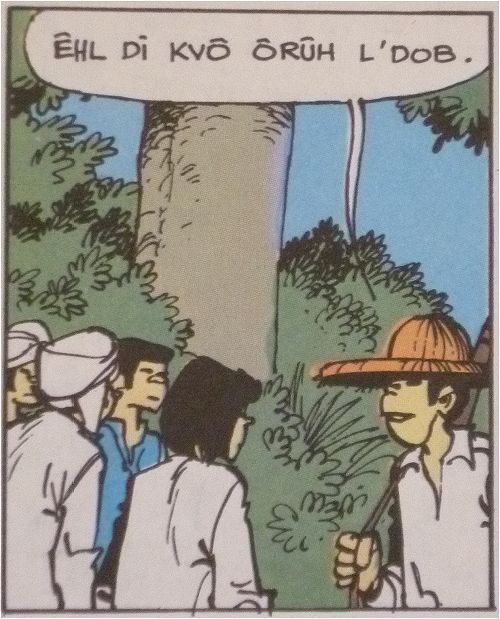

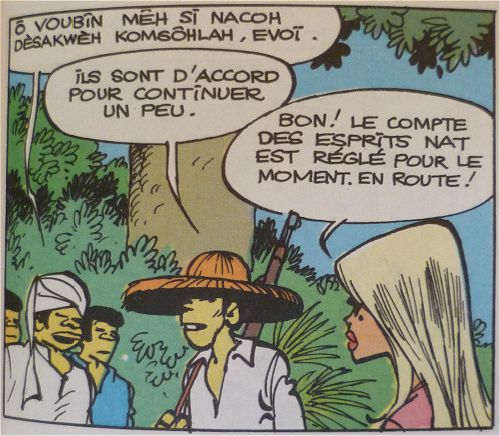

On n’était pas en reste chez Dupuis. Relisant un Tif et Tondu de mon enfance trouvé à la brocante, Aventure birmane, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les porteurs birmans y parlent wallon. Clin d’œil aux lecteurs du cru, et peut-être aussi discret hommage de Tillieux à l’invention langagière d’Hergé.

1 Pour creuser le sujet, voir Jan Baetens, Hergé écrivain (Flammarion, coll. Champs, 2006) et Daniel Justin et Alain Préaux, Tintin, ketje de Bruxelles (Casterman, 2004).

— Je ne vais pas plus loin, sais-tu. C’est plein de sorcières.

— Moi non plus.

— Arrête un peu.

— Elle dit qu’elle double la paye.

— On veut bien, mais s’il arrive encore des affaires comme ça, on se barre.

À table avec Vialatte

La Normandie se compose, en gros, de pommiers en fleur et d’auberges normandes, où l’on mange d’abord des fruits de mer : des moules, des oursins, des langoustes, des homards préparés de diverses façons. Les langoustes ont de grandes cornes molles et les homards des pinces terribles, qui repoussent quand elles sont cassées. On distingue les homards à ce qu’ils n’ont pas de cornes, et les langoustes à ce qu’elles n’ont pas de pinces. De plus, les homards sont gauchers tandis que les clients sont droitiers, ou même quelquefois ambidextres ; ils n’ont ni pinces ni cornes molles et leurs jambes ne repoussent jamais.

Ensuite, on mange quelques soles à la Dugléré, noyées d’alcool et de petits champignons. Après quoi on commence le repas. Quand il est près de finir, on attaque l’escalope. Elle nage dans la crème fraîche. Ensuite viennent les sorbets, les glaces, les fromages et les fruits. Les liqueurs. Vers le milieu du repas, entre la tête de veau et la tripe à la mode, il est d’usage de boire un grand verre de calvados : c’est le « trou normand ». Il permet d’attaquer d’un plus ferme appétit le lièvre à la royale et le gigot de pré-salé.

Après quoi l’homme se sent moins seul.

Alexandre Vialatte, « Au pays des pommiers en fleur »,

Dernières Nouvelles de l’homme, Julliard, 1978.

Le singe sanglant

Balaoo. Toujours, chez Gaston Leroux, cette vivacité de l’écriture, cette fièvre narratrice qui vous emportent. Balaoo constitue à certains égards une version simiesque du Fantôme de l’opéra et de la Poupée sanglante. Ces romans mettent en scène trois figures de parias aux marges de l’humanité : le défiguré, l’anthropopithèque, l’automate, amoureux sans espoir d’une blanche et pure créature qu’ils veulent ravir à la société des hommes, et dont l’amour déchaîne la pulsion meurtrière : tantôt par jalousie, tantôt pour protéger l’objet de leur passion. Balaoo et la poupée sanglante sont deux presque humains, traqués comme des bêtes. D’où le thème récurrent (sans blabla pontifiant, ce n’est pas le genre de la maison) de l’humanité de l’animal (ou de l’automate) opposée à la monstruosité de l’espèce humaine. Figure concomitante, celle du savant fou et démiurge raté.

Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.

Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.