Ce qu’ils lisent

L’art du contraste. Debout dans l’autobus 4, un ado de notre temps, blouson noir en fibre synthétique, baskets flashantes argentées et téléphone portable du dernier cri en main, tient dans l’autre Pitié pour les femmes d’Henry de Montherlant, dans une vieille édition du Livre de poche.

Le code Louÿs

ROMANCE 7017 0738 8038 PASTÈQUE SILICE VALVULE

OASIS RAQUETTE 2180 RIVIÈRE 2522 RABOTAGE PÉLICAN

PHOSPHORE 8975 ÉBÈNE ACANTHE CASSETTE BALLAST

Télégramme de Pierre Louÿs à son frère (8 février 1913)

Grand commis de l’État, Georges Louis, demi-frère aîné de Pierre Louÿs, exerça les plus hautes fonctions diplomatiques. En poste au Caire de 1893 à 1902, il devint par la suite ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg (1909-1913 ; à l’époque la plus importante représentation française à l’étranger), avant d’être brutalement limogé par Poincaré. Durant ces longs séjours à l’étranger, les deux frères correspondent quasi quotidiennement, par lettre ou par télégramme. À Georges qui fut pour lui un second père, Louÿs narre en détail ses états d’âme et ses occupations, ses lectures et ses projets littéraires, ses rencontres et ses amours – sans oublier ses difficultés financières croissantes. Il joue aussi les agents de renseignement en l’informant, depuis Paris, sur la vie politique française, les bruits de coulisses du Quai d’Orsay et les humeurs de l’opinion publique.

Rien ne s’intercepte plus facilement qu’un courrier de diplomate. Par prudence, les deux frères adoptent en 1895 un code secret, qu’ils emploieront lorsqu’ils abordent certains sujets sensibles, tels que l’actualité politique, la situation internationale, la carrière de Georges ou la vie intime mouvementée de Louÿs. À qui en revint l’idée ? Peut-être à Louÿs, dont on connaît le goût des mystifications – plusieurs des noms de code adoptés portent la marque de son espièglerie – et l’intérêt pour la cryptographie. On sait que, des années plus tard, il parviendra à décrypter les fameux manuscrits d’Henry Legrand, sur lesquels bien des chercheurs s’étaient cassé les dents. Voici quelques exemples du code Louÿs :

Syllabe : Pierre Louÿs

Autonome : George Louis

Agenda : José-Maria de Heredia

Suzeraine : Mme de Heredia

Toque : Louise de Heredia

Alcyon, ou Mouche : Marie de Régnier

Stick : Henri de Régnier

Structure : Jean de Tinan

Strophe : André Lebey

Diane, ou Toast : Germaine Dethomas

Tisserand : Maxime Dethomas

Adagio : je pars pour…

Camion : le ministère

Daim : question ; à propos de…

Bielle : je suis d’accord

Caravelle : n’aie aucune inquiétude

Caveau : non

Damier : tout va bien

Bémol : dangereux

Béret : impossible

Semelle : c’est bon pour toi

Semoule : ce n’est pas bon pour toi

Boussole : on me propose…

Sac : je ne sais quel parti prendre

Torsade : fiançailles

Anesthésie : dois-je me marier avec…

Tartelette : garçonnière de l’avenue Carnot où PL abritait ses amours clandestines avec Marie de Régnier.

Ce qui donne des phrases comme :

– Acropole Azyme est mal avec Baie ; – et que Axe désire lui succéder, au lieu de succéder à Amphitrite [On prétend que Reverseaux est mal avec Londres ; et que Jules Cambon désire lui succéder, au lieu de succéder à Barrère]

– Arpège se réalise. Daim Cérès Semelle [Bruits de guerre sérieux. Question : la Crète, est-ce bon pour toi ?]

– Abstrait confirme que Camion n’a pas été averti par Baguier [Bihourd confirme que le ministère n’a pas été averti par Saint-Pétersbourg] et qu’on ne comprend rien à ce qui s’est passé.

– Daim Thème [Au sujet du Haut-Nil] ; Affidavit [le Premier ministre anglais] paraît en effet beaucoup plus aimable qu’Aérostat [Lord Kitchener] et que l’interlocuteur de Babord [ministre des Affaires étrangères].

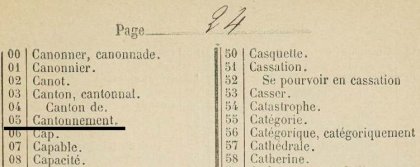

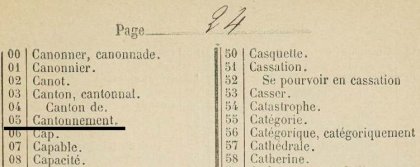

À ce code par mots, le tandem ajoute un code par chiffres, inspiré du Dictionnaire abréviatif chiffré de F.-J. Sittler. Le Sittler était le système le plus usité en France depuis qu’une loi de 1866 avait autorisé l’envoi de télégrammes chiffrés (employés aussi bien pour la correspondance privée que pour les transactions commerciales). Il s’agit d’un répertoire alphabétique comportant la plupart des mots et expressions d’usage courant. Comment cela fonctionne-t-il ? Au préalable, les deux correspondants conviennent eux-mêmes de la pagination de leurs exemplaires : plus elle sera aléatoire et plus le décryptage par des yeux indiscrets deviendra difficile. Chaque mot se trouve désigné par un groupe de quatre chiffres, soit le numéro de la page suivi du numéro de la ligne. Dans l’exemple ci-dessous, le mot cantonnement, 5e mot de la p. 24, sera codé 2405.

À ce code par mots, le tandem ajoute un code par chiffres, inspiré du Dictionnaire abréviatif chiffré de F.-J. Sittler. Le Sittler était le système le plus usité en France depuis qu’une loi de 1866 avait autorisé l’envoi de télégrammes chiffrés (employés aussi bien pour la correspondance privée que pour les transactions commerciales). Il s’agit d’un répertoire alphabétique comportant la plupart des mots et expressions d’usage courant. Comment cela fonctionne-t-il ? Au préalable, les deux correspondants conviennent eux-mêmes de la pagination de leurs exemplaires : plus elle sera aléatoire et plus le décryptage par des yeux indiscrets deviendra difficile. Chaque mot se trouve désigné par un groupe de quatre chiffres, soit le numéro de la page suivi du numéro de la ligne. Dans l’exemple ci-dessous, le mot cantonnement, 5e mot de la p. 24, sera codé 2405.

En suivant la même page, « Catastrophe ! Catherine se pourvoit en cassation » deviendra 2454 / 2458 / 2452.

Pour brouiller encore les pistes, on peut surchiffrer ce code par interpolation (2405 devenant par exemple 4250 ou 5402). Ou lui ajouter une « clé additive », c’est-à-dire un nombre convenu qu’on ajoute à tous les groupes codiques. En supposant que ce nombre soit 1739, « cantonnement » deviendrait ainsi 2405 + 1739 = 4144.

Une description complète du fonctionnement du Dictionnaire abréviatif chiffré se trouve sur cette page, d’où j’ai tiré ma science toute fraîche et les deux illustrations.

Névrose postale

Il est en quelque sorte rassurant de se retrouver dans les névroses des autres.

Tamaris, 16 juillet 1907

La lettre que je t’ai envoyée hier remplace deux lettres beaucoup plus longues que j’ai laissées dans mon tiroir. Aucune ne me plaisant, je t’ai écrit ces deux pages en quelques minutes. Depuis cinq semaines que je suis ici, j’ai dans ma malle quatre-vingts pages de lettres non envoyées. – C’est décidément une maladie que j’ai d’être mécontent de tout ce que je fais, même des lettres les plus simples. Si j’envoie une lettre à l’heure où je la signe, je suis préoccupé pendant plusieurs jours parce qu’à la réflexion la lettre me paraît absurde, maladroite, mal pensée, mal écrite, etc. Si je la garde 24 h. pour réfléchir, je ne l’envoie plus jamais, et mon correspondant reste sans réponse.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917

Même morts, ils continuaient

Pouvoir d’ébranlement de certains textes, de certaines phrases. On en reste saisi, le cœur en arrêt, comme au bord d’un abîme. Dans Colibris & princesses de Pierre Peuchmaurd (L’Escampette, 2004), ces deux vers de Gellu Naum :

on tapait dans une casserole en cuivre les autres nous frappaient la tête contre le loquet

(ils étaient morts depuis longtemps mais arrivaient encore à nous faire ça)

C’est à se demander quel air respiraient les surréalistes roumains. Ils font peur, ils font rire à la fois ; ils vous font vaciller jusqu’au fond de l’être. Il faut lire, ou mieux encore écouter Ghérasim Luca épuiser, essorer jusqu’au vertige les possibilités sonores de la langue (Deleuze : « Il a inventé ce bégaiement qui n’est pas celui d’une parole, mais celui du langage lui-même »). C’est proprement hallucinant, cela s’appelle Passionnément.

La machine à écrire

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

Et tandis qu’elle entreprend, à quatre pattes, de les ramasser un à un sous l’oeil impassible de son patron, « soudain dans mon esprit s’infiltre une question » comme chantait Jean Yanne : au fait, à quoi ressemblaient donc les machines à écrire japonaises ? Étant donné les idéogrammes, étant donné la lecture à la verticale et de droite à gauche.

Contacté par courriel, SK – tout occupé à épousseter son japonais dans la perspective d’un prochain voyage – me dit n’en avoir jamais vu. Mais il m’apprend au passage que le japonais écrit est constitué de trois types de caractères : hiragana (46 caractères pour écrire les mots japonais), katakana (46 caractères pour écrire entre autres les mots et noms issus de langues étrangères), et kanji (plusieurs milliers d’idéogrammes nés de la combinaison de clés, ou radicaux). Auxquels on peut ajouter les romaji (roma + ji = lettres romaines), notre écriture. On mesure, rayon machines à écrire, l’étendue du problème.

Une recherche ultérieure a permis d’exhumer des profondeurs du web les photos suivantes. C’est impressionnant.

Premier modèle de machine à écrire japonaise, conçu par Kyota Sugimoto en 1929.

Addendum (15/03) : d’autres images dans un billet sur Yoko Ogawa, ici.

Pierre Louÿs et le cinéma

Où l’on découvre de manière inattendue chez Pierre Louÿs une intelligence immédiate des possibilités et de la spécificité du cinématographe.

Lundi [3 février 1908]

Henri Lavedan est venu me voir aujourd’hui et m’a dit ces paroles ailées :

« Un intelligent impresario, soutenu par un syndicat de banquiers (ça coûtera très cher), m’a prié d’aller chez une quinzaine d’écrivains, dont vous êtes, pour leur demander d’écrire chacun deux ou trois scénarios pour cinématographe.

« Il trouve que cet instrument est susceptible de donner des effets dramatiques admirables et que jusqu’ici, on ne s’en est guère servi que pour des farces ou du gros mélo.

« Sardou, Rostand, Hervieu, Moi, Haraucourt, Maindron, etc., nous avons accepté.

« Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, Paul Mounet, Réjane, Bartet, Brandès, etc., etc., ont traité déjà et acceptent de poser pour vous et pour nous.

« Mais nous vous demandons du Pierre Louÿs, c’est-à-dire de l’antique. Dans ce cadre-là, ce que vous voudrez. »

J’ai quarante-huit heures pour réfléchir et trouver des sujets.

Il paraît qu’Anatole France a choisi Panurge, ce qui n’est pas mal, et Circé, ce qui me paraît extravagant. Je ne peux vraiment pas aller jusqu’à la mythologie. On ne photographie pas Hercule ni Perséphone.

En principe, tout stupéfait que je sois de la proposition, je ne suis pas absolument hostile. Je vois en gros un sujet tragique, une scène comique et un sujet «gracieux», comme disent les marchands d’estampes. Pour le 3e, qui sera une scène de danse, Lavedan m’a offert Zambelli, mais je dois à ma légende de choisir Régina Badet : je ne peux pas changer de danseuse, comme cela, aux yeux de ma famille ; ce serait du dévergondage. – Quant aux deux autres sujets – as-tu une idée ? Il faut que ce soit très clair, très facile à comprendre, à Moscou, comme à Valparaiso. Vois-tu un sujet historique assez « mouvementé » pour être susceptible d’être cinématographié ?

Au premier abord, il semble qu’il y en ait mille, mais je cherche depuis une demi-heure et je n’en trouve aucun.

J’aimerais mieux restreindre le choix autour des rôles que l’on peut donner à Mounet-Sully. Puisque nous avons le bonheur de l’avoir, mieux vaut en profiter. Pas de Bartet, surtout ! Pas de Bartet !

La difficulté est de trouver le sujet clair, tragique, rapide, et mouvementé. — On peut cinématographier le 4e acte de Ruy Blas : tout le monde comprendra que Don César profite d’un triple quiproquo. C’est compliqué mais clair, sans paroles. — Mais on ne peut en faire autant pour Œdipe-Roi, qui est simple, mais incompréhensible si l’on ne parle pas.

Il faut aussi profiter des deux points sur lesquels le cinématographe est supérieur à l’art scénique : 1° En ce qu’il peut présenter, au lieu du décor, le réel : l’eau vraie, le ruisseau, le lac, la poussière de la route, LA MER. 2° En ce qu’il peut dérouler une scène sur un terrain considérable : une poursuite à travers champs, la fuite d’une femme à cheval, d’une barque sur un fleuve.

C’est amusant à chercher.

Je t’embrasse de cœur.

P.

Prie Paz de n’en pas parler. J’ai promis le secret à Lavedan.

Mille lettres inédites de Pierre Louÿs à Georges Louis, 1890-1917.

Édition établie par Jean-Paul Goujon. Fayard, 2002.

A modern craftswoman

J’aime décidément les couvertures penguinesques de Coralie Bickford-Smith, dont la plus belle réussite à ce jour est la collection Gothic Reds (ici, tout en bas).

La demoiselle est longuement interviouvée chez design : related.

À ce code par mots, le tandem ajoute un code par chiffres, inspiré du Dictionnaire abréviatif chiffré de F.-J. Sittler. Le Sittler était le système le plus usité en France depuis qu’une loi de 1866 avait autorisé l’envoi de télégrammes chiffrés (employés aussi bien pour la correspondance privée que pour les transactions commerciales). Il s’agit d’un répertoire alphabétique comportant la plupart des mots et expressions d’usage courant. Comment cela fonctionne-t-il ? Au préalable, les deux correspondants conviennent eux-mêmes de la pagination de leurs exemplaires : plus elle sera aléatoire et plus le décryptage par des yeux indiscrets deviendra difficile. Chaque mot se trouve désigné par un groupe de quatre chiffres, soit le numéro de la page suivi du numéro de la ligne. Dans l’exemple ci-dessous, le mot cantonnement, 5

À ce code par mots, le tandem ajoute un code par chiffres, inspiré du Dictionnaire abréviatif chiffré de F.-J. Sittler. Le Sittler était le système le plus usité en France depuis qu’une loi de 1866 avait autorisé l’envoi de télégrammes chiffrés (employés aussi bien pour la correspondance privée que pour les transactions commerciales). Il s’agit d’un répertoire alphabétique comportant la plupart des mots et expressions d’usage courant. Comment cela fonctionne-t-il ? Au préalable, les deux correspondants conviennent eux-mêmes de la pagination de leurs exemplaires : plus elle sera aléatoire et plus le décryptage par des yeux indiscrets deviendra difficile. Chaque mot se trouve désigné par un groupe de quatre chiffres, soit le numéro de la page suivi du numéro de la ligne. Dans l’exemple ci-dessous, le mot cantonnement, 5

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.